Startseite › Foren › Über Bands, Solokünstler und Genres › Eine Frage des Stils › Blue Note – das Jazzforum › Jazz aus Südafrika: Jazz Epistles, Moeketsi, McGregor, Dyani, Pukwana, Feza, Masekela etc.

-

AutorBeiträge

-

Schöne Besprechungen der Dyani-Alben, von denen ich selbst nur einen Teil kenne. Das macht jedenfalls Lust, alles nochmal zu vertiefen. Was Osibisa betrifft – insbesondere ihre ersten beiden Alben – bin ich mir inzwischen ziemlich sicher, dass meine damalige Bemerkung nicht nur ungerecht, sondern auch ziemlich kurzsichtig war. Darüber können wir gern bei anderer Gelegenheit ausführlicher sprechen.

--

Hey man, why don't we make a tune... just playin' the melody, not play the solos...Highlights von Rolling-Stone.deSinéad O’Connor: Das symbolisierte ihr rasierter Kopf

Jim Morrison: Waidwunder Crooner und animalischer Eroberer

John Lennon: Sein Tod und die Geschichte seines Mörders

Silvester-Tipp von Phil Collins: Mit „In The Air Tonight“ ins neue Jahr

Die besten Musiker aller Zeiten: The Who – Essay von Eddie Vedder

Amazon Prime Video: Die wichtigsten Neuerscheinungen im Dezember

Werbungvielen Dank für den Post! wegen Mohamed Jabry, das scheint der gleiche zu sein, hier ist eine kurze Biografie des Saxophonisten, in der auch steht, er habe mit Dyani gespielt etc… (und die Inhalte des Albums kann man da auch hören, Luther Thomas am zweiten Saxophon) hier kann man ziemlich viel von einer dänischen Musikzeitschrift aus den 70ern lesen, mit einem grossen Artikel über ihn… ist halt auf dänisch…

--

.atom

Schöne Besprechungen der Dyani-Alben, von denen ich selbst nur einen Teil kenne. Das macht jedenfalls Lust, alles nochmal zu vertiefen. Was Osibisa betrifft – insbesondere ihre ersten beiden Alben – bin ich mir inzwischen ziemlich sicher, dass meine damalige Bemerkung nicht nur ungerecht, sondern auch ziemlich kurzsichtig war. Darüber können wir gern bei anderer Gelegenheit ausführlicher sprechen.Das ist beruhigend zu hören – sorry, dass ich auf diesen uralten Post anspiele, hab die ersten zwei Alben ja neulich wiedergehört und hier im Forum gesucht, ob mal was war. Die Dyani-Alben sind super … ich wühle mich da jetzt nochmal durch (vermutlich ohne die klaren Sideman-Alben, also die drei mit Khan Jamal … und das Joe Bonner Trio-Album kann ich gerade eh nicht finden, aber das Duo gehört dann schon mit rein). Dyani ist schon eine Wucht!

redbeansandricevielen Dank für den Post! wegen Mohamed Jabry, das scheint der gleiche zu sein, hier ist eine kurze Biografie des Saxophonisten, in der auch steht, er habe mit Dyani gespielt etc… (und die Inhalte des Albums kann man da auch hören, Luther Thomas am zweiten Saxophon) hier kann man ziemlich viel von einer dänischen Musikzeitschrift aus den 70ern lesen, mit einem grossen Artikel über ihn… ist halt auf dänisch…

Danke für die Recherche – hatte auf Dich gehofft

--

"Don't play what the public want. You play what you want and let the public pick up on what you doin' -- even if it take them fifteen, twenty years." (Thelonious Monk) | Meine Sendungen auf Radio StoneFM: gypsy goes jazz, #169 – 13.01.2026, 22:00 | Slow Drive to South Africa, #8: tba | No Problem Saloon, #30: tba

Louis Moholo Octet – Spirits Rejoice | Moholo war der Survivor unter den Blue Notes – und derjgenige, dessen Karriere als Leader am spätesten anfing. Quasi als Prolog entsteht 1978 in London (Redan Recorders) das Album „Spirits Rejoice“. Kenny Wheeler (t), Nick Evans und Radu Malfatti (tb), Evan Parker (ts), Keith Tippett (p), sowie Johnny Dyani und Harry Miller (b) sind dabei – die Zeit ist also die der Versöhnung von Dyani mit den Blue Notes und McGregor. Der Stil ist heftiger Free Jazz mit südafrikanischen Anklängen, die manchmal stark in den Hintergrund treten. Die Musiker sind von McGregors Brotherhood of Breath und Harry Millers Bands bekannt – mit der Ausnahme des glänzenden Trompeters, der relativ selten in so freiem Umfeld zu hören ist, sich aber mühelos zu behaupten weiss, schon im Opener, „Khanya Apho Ukhona (Shine Wherever You Are)“, in dem Parker ein irres Solo spielt, bevor Tippett am Klavier übernimmt und die Bläser hinter ihm mehr oder weniger pausieren. Das Thema ist klar südafrikanisch, das was zwischen der Exposition und der Rekapitulation passiert, eher weniger – aber hinter dem Thema gibt es eine kleine Coda, in der auch endlich die beiden Bässe zu hören sind, die sonst im Getümmel und der mässigen Klangqualität etwas untergehen. Nach Moholos Opener geht es mit Mongezi Fezas Hymne „You Ain’t Gonna Know Me ‚Cos Think You Know Me“ weiter – das erste Posaunensolo müsste Evans sein, aber nach zwei oder drei Wochen Pause bin ich da gerade nicht ganz sattelfest … Liner Notes gibt es nur knappe (von Steve Lake) – dafür ist hier der Sound recht transparent, die Bässe schön hörbar (wer die Grundierung und wer den permanent solierenden Bass spielt, weiss ich nicht) und der Groove auch durchgehend. Auch im folgenden Dyani-Stück „Ithi Gqi“ zieht sich der Groove durch, aber das Arrangement ist wieder dichter, Tippett und die Bässe, die Drums des Leaders, dazu die Bläser, die einen leisen, leichten Teppich aus nervös auf- und absteigenden, sich umeinander schlängelnden Linien spielen … und nach dem Klavier zu kurzen Soli ansetzen: vermutlich Malfatti, danach Wheeler und schliesslich auch wieder Parker, der in Dialog mit Wheeler und den Posaunen tritt. Hier finden Free und Cape Jazz wirklich schön zusammen.

Teil zwei der LP besteht dann aus zwei noch etwas längeren Stücken, „Wedding Hymn“ von Pat Matshikiza (einem südafrikanischen Pianisten, der das Land nicht verliess) sowie „Amaxesha Osizi (Times of Sorrow)“ von Ronnie Majola Sehume, einem Mitglied der Gesangsgruppe The Manhattan Brothers (fürs CD-Reissue auf der Doppel-CD „mit Bra Louis – Bra Tebs“ scheint man hier die Reihenfolge getauscht zu haben, auf den LP-Labeln zumindest ist die Reihenfolge andersrum (und im Discogs-Eintrag dann auch, da dürfen ja allfällige Misprints höchstens in Kommentaren berichtigt werden). In Matshikizas Stück wird das langsame Hymnen-Tempo rasch beschleunigt – kontinuierlich à la Mingus/Richmond, bis dann im schnellen Tempo Evan Parker ein wuchtiges Solo spielt, von endlos perlendem Klavier von Tippett und den beiden Bässen aktiv begleitet, während Moholo und die anderen Bläser sich etwas im Hintergrund halten, der Leader allerdings wie immer den Beat bestimmt und mit verqueren Ideen prägt. Tippetts Klavier übernimmt auch hier wieder organisch aus Parkers Solo heraus. Das Stück von Majola beginnt mit einem Piano-Intro mit eine Art Vogel-Effekten (von Moholo vermutlich) und danach auch wieder ein Thema wie von einer christlichen Hymne, für die Bläser mehrstimmig gesetzt – ein Moment der Introspektion nach dem zweiten Ausbruch. Nach etwas über zweieinhalb Minuten dann ein kurzes Atemholen, bevor die Rhythmusgruppe einsteigt – toll die zwei Bässe! – und Wheeler darüber zu singen anfängt und ein unverkennbares, grossartiges Solo bläst. Die anderen Bläser steigen choralartig dazu ein, wunderschön zusammenklingend und doch relativ frei. Tippett kriegt dann auch noch ein richtiges Solo, nur mit den Drums und den beiden Bässen (ich tippe auf Miller für die Solo-Stimme und glaube, die Rollenverteilung ist fürs ganze Album gleich) – blumig und voller Arpeggien, die da und dort eine gewisse Bitterkeit andeuten. Die letzten beiden Minuten kehrt dann die Hymne der Bläser zurück, zunächst unbegleitet mit erneutem Vogelgezwitscher.

Ein Album, das bei oberflächlichem Hören vielleicht etwas ruppig, etwas sehr nach europäischem Free Jazz klingt – aber aufmerksames Hören belohnt. Die Musiker sind wirklich eng aufeinander abgestimmt, auch der potentielle Fremdkörper Wheeler fügt sich ganz hervorragend ein (soweit ich das auf die Schnelle durchblicke war er wohl nur mit Parker wirklich vertraut – aber es gab ja in London in der Zeit all die Jam-Sessions und bei jenen von John Stevens traf Wheeler bestimmt auch hie und da andere Leute aus dem Umfeld und guckte vielleicht auch selbst anderswo rein: im 100 Club oder bei Mike Osborne im Peanuts Club).

Zu den Gigs von Moholo, die Lake aufzählt, gehörten damals nicht mehr nur die bekannte und hier erwähnten (Blue Notes, das Jahr in Argentinien mit Steve Lacy und Enrico Rava, Isipingo, die Brotherhood of Breath) sondern auch Kees Hazevoet, Misha Mengelberg, Irène Schweizer/Rüdiger Carl, Ninesense (Elton Dean), Ark (Tippett), das Tippett/Moholo Duo „and many more (Britain). Bands of sizes, all races.“ Und dann gibt es ein Zitat, das in der heutigen Zeit fast etwas nostalgisch anmutet: „Musically, man, it’s very nice because all the cultures overlap. Yeh! It’s fantastic; I like to work that way. Nobody gets on top of each other. Everybody is from a different background, everybody has a different upbringing, a different story … but it all fits!“

Louis Moholo-Moholo / Dudu Pukwana / Johnny Dyani With Rev. Frank Wright – Spiritual Knowledge and Grace | Am 22. Juni 1979 sollten im Jazzclub De Markt in Eindhoven die Blue Notes auftreten – doch McGregor kam zur Opening Night des Gigs zu spät und zumindest im ersten Set blieb der Klavierstuhl leer, wie David Ilic in den Liner Notes dieses 2011 veröffentlichten Albums schreibt. Als man hörte, dass Frank Wright auch in der Stadt war, war es Moholo, der vorschlug, ihn dazuzuholen – er war ihm in Brötzmanns Alarm begegnet und lud ihn später auch als Gast zu seiner Band Viva-La-Black ein. Dudu Pukwana und Johnny Dyani waren dem in Memphis und Cleveland aufgewachsenen Tenorsaxophonisten noch nicht begegnet. Die Musik ist spontan, es gibt einen 32minütigen und einen 37minütigen Track, zwei Segmente aus längeren Passagen, „Ancient Spirit“ und „Contemporary Fire“ wurden sie überschrieben. Es dauert einen Moment, bis die vier zusammenfinden, sie tun das melodiös, mit Bass-Riffs, Moholos so unberechenbaren Beats. Es gibt Momente der Ruhe, Momente der Konzentration, Verdichtungen und Entspannungen, weitere und kürzere Bögen, ein Auf und Ab – und eine Spielhaltung, die erstaunlich gelassen wirkt, manchmal fast ein wenig an die AACM und ihre Haltung des Wartens, des Nichts-Erzwingens, erinnert – doch ehe man sich’s versieht ist aus dem endlos wiederholten Riff wieder ein Wirbelsturm geworden und Wright übernimmt den Lead, mal an Ayler, dann eher an Roland Kirk erinnernd.

Pukwana und Dyani setzen sich auch mal ans Klavier und Wright spielt auch mal den Bass. Von ca. Minute 22-25 im ersten Stück setzt sich wer ans Klavier und der Bass klingt zunächst etwas unsicher – vielleicht ist das dann Wright, mit Dyani – und danach Pukwana (wenn Dyani sich den Bass zurück holt und Wright am Sax ein tolles Nicht-Solo spielt) am Klavier? Moholo ist es wohl, der nicht nur hier laut lacht, die anderen anfeuert … das ist alles total melodiös, sehr zugänglich, groovt – und ist dennoch so frei, wie Musik nur sein kann – und gefällt mir in diesen Momenten maximal!

Teil 2 beginnt nach einem raschen, fast abrupten Ausblender gleich wieder mit Piano, Saxophonen und Drums. Zunächst ist nur Pukwana zu hören, doch dann übernimmt Wright für einen kurzen, Pukwana spielt – nicht zum ersten Mal – seine „whistles“ … das klingt schon so, als würde hier auf bestehendes Material zurück gegriffen, aber sowas – wiederkehren Motive und Riffs nach freien Passagen

– kriegen solche Leute natürlich auch spontan hin, zumal das Material recht einfach wirkt. Und hier ist dann definitiv Wright am Bass zu hören, denn Dyani rifft am Klavier weiter und Pukwana ist am Altsax zu hören … und der Moment, wenn die Musik mit dem einsteigende Bass wieder ein Zentrum kriegt, ist überraschend wuchtig, auch wenn die Time nicht immer so sicher wirkt – auch die von Moholo und Dyani an Drums und Piano nicht … das führt hier aber nicht zum Zerfall sondern zu spannenden Reibungen, denn alle machen unbeirrt weiter und irgendwie funktioniert das dann auch tatsächlich. Danach gibt es eine tolle kurze Duo-Passage von Pukwana und Moholo, zu der dann Wright einsteigt … und Dyani den Bass mit Bogen traktiert. Nach längeren etwas mäandernden Passagen mit Chants fällt das Quartett nach 19 Minuten wieder einen Groove und alle sind zurück an ihren Hauptinstrumenten. Nach einer langen Passage, die immer wieder zum selben Riff zurückkehrt, gibt es gegen Ende ein Bass-Solo, zu dem sich Pukwana am Klavier gesellt, während Moholo frei begleitet – und plötzlich einen kurzen Unisono-Moment von Bass und Klavier, bis sich alles noch einmal beschleunigt und dann mit Chants endet – hier kein Fade-Out bzw. erst in den Applaus hinein. Das ist keine Musik für alle Tage, aber wenn die Laune stimmt und man sich auf so lange Stücke einlassen mag, auch auf das mäandern, die Suchbewegungen, das Warten darauf, dass etwas passiert – dann ist das ein tolles Dokument.Pukwana hat sich quasi als Kolonialherr verkleidet, während

DyaniWright einen dreiteiligen Anzug trägt und Moholo ziemlich leger daher kommt. Derjenige mit den „afrikanischen“ Klamotten istder Gast aus den USADyani. Die Fotos auf der Hülle stammen wie es scheint auch von diesem einen Abend – zumindest legen Ilics Liner Notes dies nahe. Ob es sich um das einzige Set mit Wright handelt oder dieser auf der folgenden Tour durch die Niederlanden nochmal dazugestossen ist, lässt Ilic offen.

Nicht zum ersten Mal in diesen Wochen ertappe ich mich beim Wiederhören dieser Musik beim Gedanken, dass mir dafür vor 10 oder 15 Jahren wohl noch ordentlich das Verständnis gefehlt hat (der andere Fall, bei dem es mir sehr klar so erging, waren die Ogun-Alben von Harry Miller – vielleicht mit Ausnahme vom Isipingo-Album, das ich schon beim ersten Hören sehr gerne mochte).

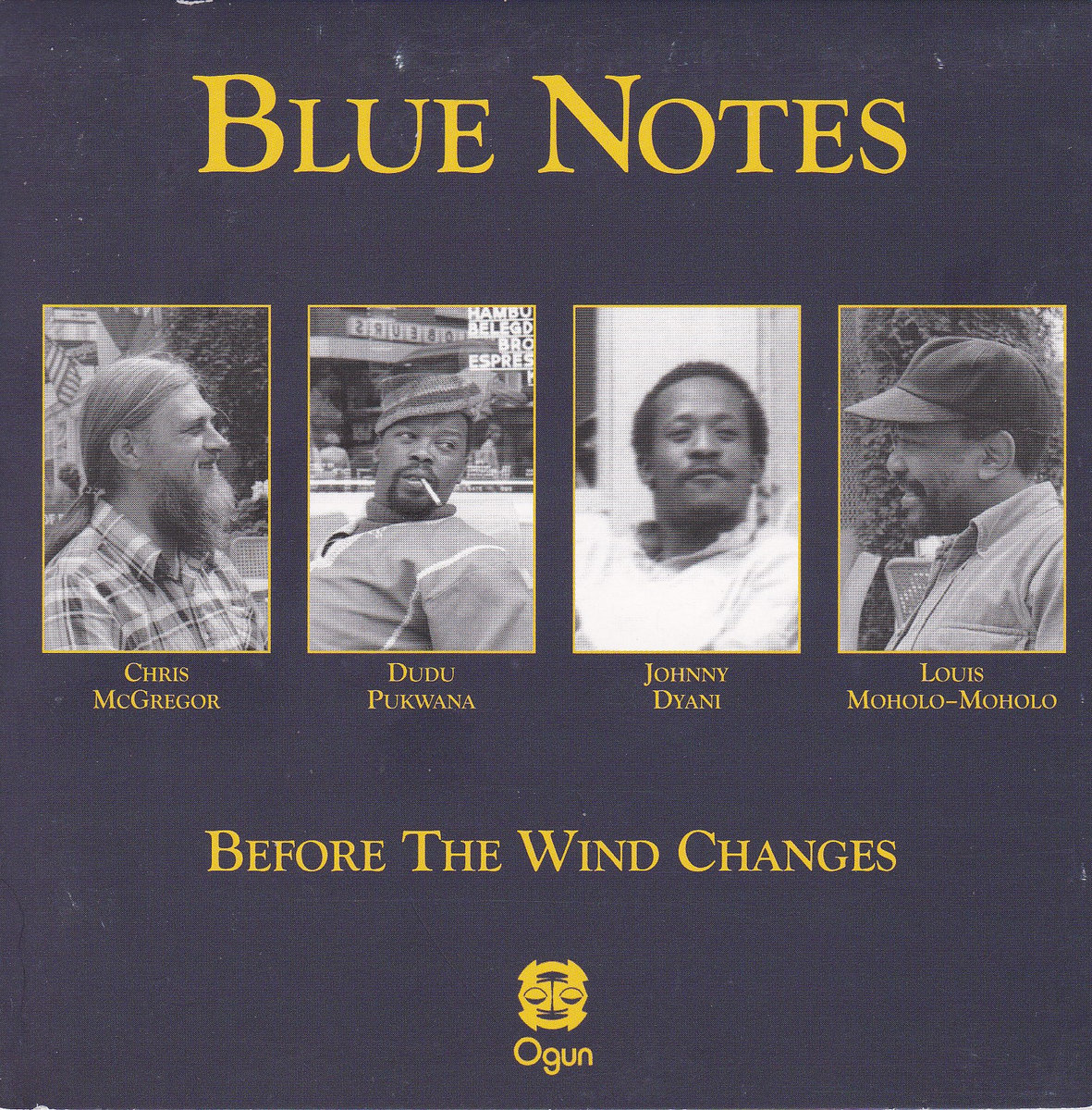

Blue Notes – Before the Wind Changes | Bis an den Rand gefüllt ist diese CD von 2012 – ein Nachschlag zum Jam mit Frank Wright, hier mit den vollständigen Blue Notes, mitgeschnitten am 1. Juli 1979 im Jazzclub De Hoop in Waregem, Belgien. Vollständig heisst zu der Zeit natürlich: Dudu Pukwana (as), Chris McGregor (p), Johnny Dyani (b) und Louis Moholo (d). Der Klang ist leider etwas dumpf, das Klavier leidet wieder einmal am stärksten, während Sax und Drums recht gut klingen und der Bass sehr präsent ist. „Ithi Gui“ (immer anders geschrieben, das haben Transkriptionen halt so an sich) ist der groovende Opener, mit Moholos unkonventionellen Rhythmen, die hier rollend über alles hineinbrechen aber auch als Teppich quasi in der Bewegung untergezogen werden. Dyani ist hier gleich mit drei Stücken vertreten: das Album endet mit einer sehr langen Version von „Funk Dem Dudu“ (fast 23 Minuten) und dann „Wish You Sunshine“. Davor hören wir McGregor mit „Mange“, den Traditional „Lonta Uyagula (The Poor Child Is Sick)“ mit Chants zum Einstieg (Dyani wohl) und erst hier kommt das Quartett für meine Ohren richtig in Fahrt. Sehr toll gleich auch die folgende Ballade „Lakutshona Ilanga“ von Mackay Davashe, 18 Minuten lang und mit einem formidablen Pukwana, dessen „The Bride“ als nächstes zu hören ist. Ungewöhnlich ist vielleicht, dass Pukwana und McGregor – in dieser Reihenfolge die Hauptkomponisten der Band – nur mit je einem kurzen Stück (5-6 Minuten) dabei sind. Pukwana ist wie immer eine prägende Stimme, als einziger Bläser liegt das noch mehr auf der Hand als beim Jam aus Eindhoven, aber je länger das Set dauert, desto enger verwoben wirkt das Quartett, desto reaktionsschneller werden alle vier – und im langen zweitletzten Stück von Dyani kommt wirklich alles zusammen. Das Material fliesst teils ineinander übrig oder die Band setzt nur ganz kurz ab und macht gleich weiter, da und dort wird leider auch ausgeblendet, aber mir scheint an sinnvollen Orten, nicht weil das Band abbrechen würde.

--

"Don't play what the public want. You play what you want and let the public pick up on what you doin' -- even if it take them fifteen, twenty years." (Thelonious Monk) | Meine Sendungen auf Radio StoneFM: gypsy goes jazz, #169 – 13.01.2026, 22:00 | Slow Drive to South Africa, #8: tba | No Problem Saloon, #30: tbaDanke einmal mehr… Ist jetzt mehr ein Detail, aber bist du sicher, dass das Frank Wright im Anzug ist? Der dann auf der Rückseite tatsächlich zweimal am Bass zu sehen ist…

--

.redbeansandrice

Danke einmal mehr… Ist jetzt mehr ein Detail, aber bist du sicher, dass das Frank Wright im Anzug ist? Der dann auf der Rückseite tatsächlich zweimal am Bass zu sehen ist…Danke, Du hast wohl recht: der im Anzug dürfte Wright sein, Dyani also der in den Afro-Klamotten. Das passt ja auch sehr viel besser (und damit entspricht der Reihenfolge der Bilder auf dem Rückcover jener der der Namen). Es war spät gestern, aber das ist keine Entschuldigung.

Aber Pukwana schlägt da natürlich eh alles mit seinem Faux-Tropenhelm-Kurze-Hosen-Look.

--

"Don't play what the public want. You play what you want and let the public pick up on what you doin' -- even if it take them fifteen, twenty years." (Thelonious Monk) | Meine Sendungen auf Radio StoneFM: gypsy goes jazz, #169 – 13.01.2026, 22:00 | Slow Drive to South Africa, #8: tba | No Problem Saloon, #30: tbaAm Samstag 2. Juni 1979 spielten in Groningen Spirits Rejoice mit Moholo, Wheeler, Pukwana, Malfatti, Keith Tippett und Maarten Altena bei einem Jazzmarathon… später am Tag kamen noch die Quartette von James Newton und Chico Freeman sowie ein Duo Keith Tippett / Stan Tracey… (und am nächsten Tag gab es dann unter anderem ein Soloset von Sun Ra, das Frank Wright Sextet und das Sun Ra Arkestra… gutes Festival, scheinbar ein bisschen koordiniert mit dem Moers Festival, das zeitgleich stattfand, und wo zB Wheeler, Sun Ra, Chico Freeman, James Newton auch zu hören waren, s hier… Wheeler ist wahrscheinlich bei irgendwem mitgefahren, im Moers war er am Vortag mit Globe Unity – da muss man schon mitdenken, dass man sieht, dass Groningen am nächsten Tag passt… aber diese Musiker haben ja eh Reisepläne gehabt, die man sich kaum vorstellen kann…)

Die Tournee sah laut Volkskrant vom 22.6. dann so aus:

22. Juni Eindhoven

23. Juni 14:30 auf dem „Oude Markt“ in Tilburg

23. Juni abends BIM-Huis in Amsterdam

27. Juni Hippo in Leeuwarden

28. Juni Troubadour in Groningen

29. Juni im 0-16 in Den Haag

30. Juni beim SJU Festival in Utrecht

1. Juli in Waregem

2. Juli De Kroeg in Amsterdam (mit Radioaufnahme für VARA)von den Konzerten im BIM-Huis, in Leeuwarden und in Groningen hab ich Rezensionen gefunden, das waren beides Quartette, in den ersten beiden wird beklagt, dass sich Pukwana dominant verhalten habe… Der Rezensent aus Leeuwarden dachte übrigens, McGregor sei gar kein Afrikaner… Groningen (geschrieben vom Jimmy Luncefod Biografen Eddy Determeyer) war am positivsten…

--

.Danke! Pukwana ist natürlich zu dem Zeitpunkt der einzige Bläser … aber dominant finde ich ihn auch in Waregem nicht (neben Wright eh viel weniger) … für mich überwiegt hier das dichte Zusammenspiel – selbst ohne McGregor in Groningen höre ich das alles als eine Art Verlängerung des BoB-Konzepts (das ja seinerseits einst eine Erweiterung der Blue Notes war).

--

"Don't play what the public want. You play what you want and let the public pick up on what you doin' -- even if it take them fifteen, twenty years." (Thelonious Monk) | Meine Sendungen auf Radio StoneFM: gypsy goes jazz, #169 – 13.01.2026, 22:00 | Slow Drive to South Africa, #8: tba | No Problem Saloon, #30: tba

Johnny Mbizo Dyani – Witchdoctor’s Son ‚Together‘ | Zurück zu Johnny Dyani. In den Sound City Studios in Stockholm entsteht im Dezember 1979 und Januar 1980 sein nächstes Album, das aber erst 1987 erscheinen kann. Keith Knox schreibt dazu in den Liner Notes: „For reasons of his own, Mbizo adamantly refused to sign a contract with Stanley [Koonin, das das Album produziert hat] and messed matters up a couple of times when opportunities arose for selling the tapes, which is roughly the reason why they are only being released now.“ – Produzent der Stanley Koonin stammte auch aus Südafrika, war ab 1967 in Schweden und Teil der Organisation „Ny Kultur“ (Neue Kultur), die von 1974 bis 1979 erfolgreich Rock-Konzerte im Kulturhuset in Stockholm präsentierte. Dyani fragte ihn an, ober er für ihn ein Album produzieren würde. Das Album wurde 2014 von Cadillac zusammen mit „Rejoice“ (Dyani/Feza/Temiz) auf einer Doppel-CD neu aufgelgt:

Im Studio mit Dyani, der Keyboards spielt und singt, fand sich eine ziemlich bunte Gruppe ein: der dänische Drummer Bosse Skoglund (gemäss Liner Notes sagte er später einmal: „It was the best drumming experience of my life“), der Gitarrist Kenny Hakanson (damals Teil der schwedischen Rockband Kebnekajse), Peter „Shimmy“ Radise aus Johannesburg am Tenorsaxophon (1959 mit den Golden City Dixies nach Stockholm gekommen und gleich dort geblieben), Dudu Pukwana am Altsaxophon (und irgendwo auch mal noch am Sopran), Virimuje Willie Mbuende aus Namibia am E-Bass und Hassan Bah aus Guinea an den Congas (beide seit 1969 in Schweden, Bah auch Teil von Kebnekajse) sowie Felix Perrera an der „South American traditional harp“ (keine weiteren Credits auf Discogs, wie Bah in den Liner Notes nicht erwähnt). Wir bewegen uns hier zwischen Rock und Marabi/Kwela, Jazz und erst recht freie Musik spielt eine kleinere Rolle – Südafrika ist allerdings sehr präsent. Dyani wird von Knox in den Liner Notes zitiert, dass er in dieser, seiner eigenen Band, anderen Musikern seine Musik beibringen wollte, die Musik, mit der er aufgewachsen sei, „[w]hich I feel is also a political statement, when I try and let everyone feel it.“ Um grosse Solo-Ausflüge geht es hier überhaupt nicht – am ehesten löst sich mal Pukwana aus dem Groove der Band und spielt ein paar Takte über den weichen Keyboard-Sounds von Dyani und dem leichten Beat von Skoglund (er hat eher bei Gilbert Matthews gelernt als bei Moholo), aber auch Radise ist da und dort kurz zu hören – in „Hight Priest“ spielen sie beide einigermassen ausgewachsene – und tolle – Soli. Anderswo ist es die stets leicht verzerrte Gitarre, die sich in den Vordergrund drängt, von den Keyboards oder der Bassgitarre sekundiert – und die Bläser übernehmen eine Satz-Funktion, wie sie Feza und Pukwana auch als Session-Musiker da und dort übernommen hatten (oder in Pukwanas eigener Jazz-Rock-Band Assagai). Wenn in „Crosscroads“ nach dem Rock-Intro plötzlich ein Cape-Groove auftaucht und die Gitarre mit den Saxophonen rifft, während die Congas dazu Latin-Rhythmen spielen, kommt wirklich alles zusammen … „Together“ ist auf jeden Fall das passende Schlagwort für die sehr kompakte und doch äusserst vielseitige (höre ich da und dort auch leichte Reggae-Vibes?) Band. Vom Traditional „Tula Tula“ am Ende stammen alle übrigen sechs Stücke aus Dyanis Feder, „Kalahari“ ist auch wieder dabei.

Johnny Dyani Quartet – Mbizo | Am 24. Februar 1981 wurde Dyanis Quartett für Steeplechase im Third Eye in Glasgow mitgeschnitten. Ed Epstein (as/bari), Dudu Pukwana (as/ss) und Churchill Jolobe (d) sind dabei – ein Drummer aus Südafrika also, der um den Dreh herum auch mit Pukwanas Zila oder mit Joe Malinga spielte und aufnahm und ein knappes Jahrzehnt davor auch mal auf einer Platte von Achim Reichel gastierte), und ein Saxophonist, der in den Vierzigern in den USA auf die Welt kam, aber in Schweden zuhause war und vermutlich noch ist. Es gibt vier lange Stücke. Pukwanas „Dorkay House“ ist einer der legendären Locations daheim gewidmet, einem Gebäude in Johannesburg, in dem sich die Jazzmusiker gerne zu Jam-Sessions trafen. Danach gibt es drei Dyani-Stücke, „House Arrest“, das fast zwanzigminütige „Musician’s Musician“ und zum Abschluss das kurze „Dedicated to Mingus“. 48 Minuten men at work – und neben der so konzentrierten Atmosphäre von „Song for Biko“ wirkt das etwas lose und in den Freiheiten, die sich die vier nehmen manchmal fast etwas beliebig – aber sie kriegen die Kurve immer wieder, auch wenn sie sich weit von den Stücken entfernen, mit der Time spielen, Zitate einstreuen … das ist eben keine Jam-Session sondern eine Band, die so funktioniert. Nach dem Stomp mit Schabernack (und Epstein am Barisax, im Dialog mit Jolobe) ist „House Arrest“ eine nachdenkliche Ballade, die auch gut ins Repertoire der Blue Notes gepasst hätte mit ihrem klagenden Unterton. Hier sind beide Saxophonisten am Alt zu hören, Pukwana zuerst mit vokalerem Ton und oft sehr freiem Spiel. Dann übernimmt Epstein, singender und klarer, während Pukwana ihn zunächst im Hintergrund begleitet. Lustigerweise erinnert beider Spiel ein wenig an Ornette Coleman – einfach an unterschiedliche Phasen. Wenn der Closer Mingus gewidmet ist, dann passt es vielleicht, dass das längste Stück direkt davor ein wenig nach Mingus klingt mit den beiden Saxophonen (Alt und Bari) und dem kargen aber doch raffinierten Satz. Hier ist Epstein am Barisax zuerst an der Reihe – und Dyanis Waking-Bass übernimmt in der Begleitung manchmal die obere Stimme. Bevor das Stück mit einem langen Bass-Solo und der Themenrekapitulation endet, spielt mit Pukwana dann in der Mitte eine Art surealistisches (immer noch Mingus channelndes, dünkt mich) Polka-Trio. Dyani spielt den Umm-Pa-Bass sogar länger mit dem Bogen – das wird auch dank Jolobes auf dem ganzen Album sehr lässigem Spiel nie corny – neben einem leichten Beat, oft mit minimalen Mitteln und Beckenschlägen, die an alte Meister wie Sonny Greer oder Sid Catlett erinnern spielt er diese sehr swingenden aber immer leicht verschleppt wirkenden Einwürfe auf der Snare. Der Gedanke, dass er auch ein perfekter Monk-Drummer gewesen wäre, drängt sich auf – ein Tänzer! Im Closer ist Epstein dann wieder am Barisax, das Quartett baut einen packenden kargen Groove auf, Jolobe bindet eine cowbell ein, die tiefen Instrumente riffen, Pukwana reisst sich immer wieder los und gleitet in die Höhe. Das könnte statt sechs auch sechzig Minuten dauern – doch es handelt sich wohl um die Zugabe, den Set-Closer, und mit Dyanis kurzer Ansage der drei Mitmusiker endet das Album.

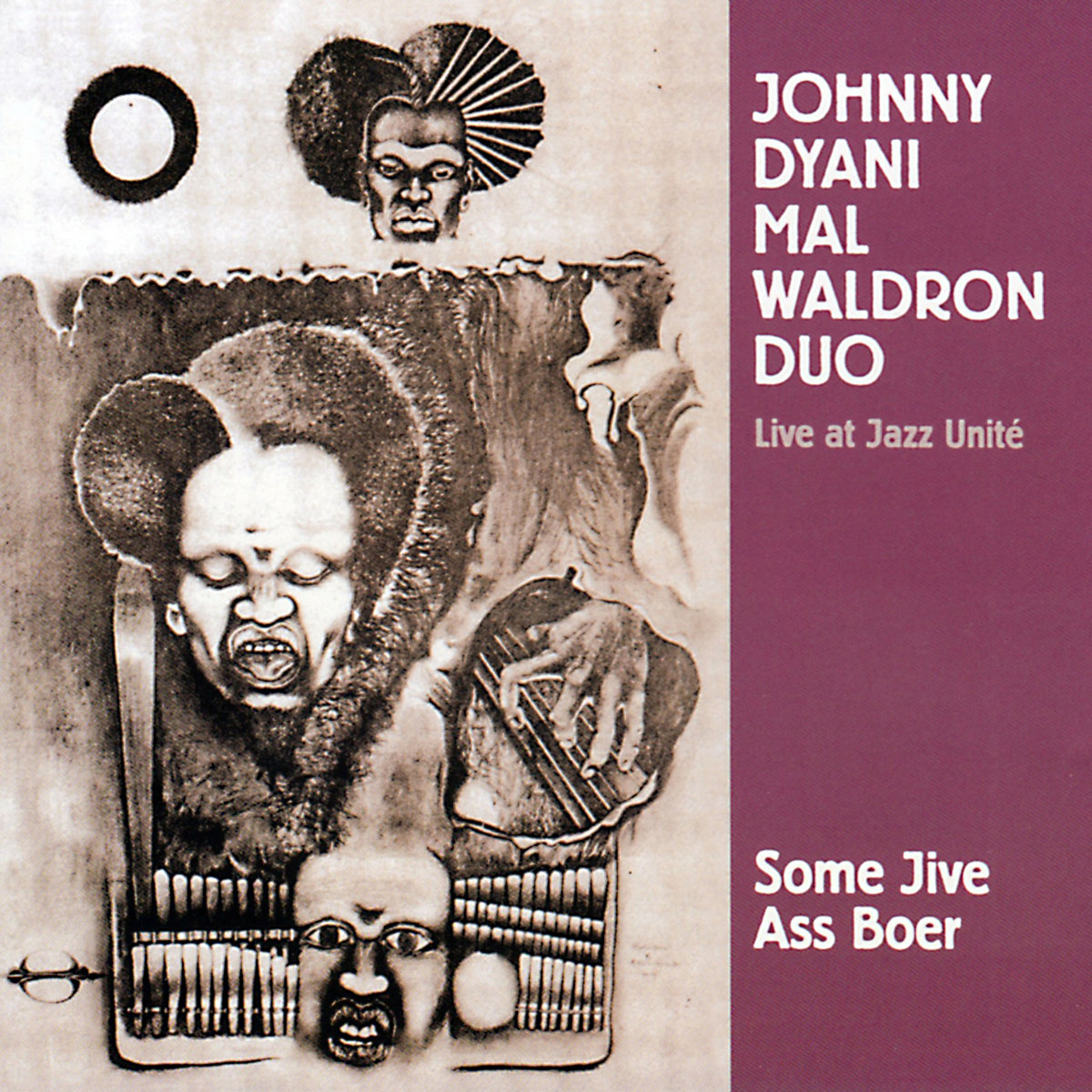

Johnny Dyani/Mal Waldron – Some Jive Ass Boer „Live at Jazz Unité“ | Verspätet erschien auch dieses Album, wie es scheint, nämlich erst 2001 – was mir bis kürzlich gar nicht bewusst war. Es handelt sich um einen Konzertmitschnitt, fünf Viertelstunden aus dem Jazz Unité in der Défense in Paris am 16. April 1981, den Gérard Terronès bei auf seinem Label Jazz Unité herausgebracht hat. Im Duo mit dem minimalistischen Pianisten kriegen wir eher die introspektive Seite von Dyani – gerade wie mit Abdullah Ibrahim/Dollar Brand. Ein paar Stücke wirken spontan, aber es gibt auch Waldrons „African Cake Walk“ und „Blues for Mandel“ sowie Dyanis „Mukulu Kalahari“ (das einzige Stück mit Gast Pablo Sauvage an Percussion). nach dem kurzen Opener dauern die Stücke 10 bis 17 Minuten, die beiden lassen sich also viel Zeit und Raum, steigern sich ganz allmählich in repetitive Grooves hinein, lassen diese aber auch plötzlich fallen, geraten ins Stottern … das ist ein sehr enger, aufmerksamer Dialog, den mit hoher Aufmerksamkeit zu hören sich definitiv auszahlt. Lang ist das allerdings auch … und beim heutigen Hören gewinnt das Album nach dem Trio-Stück an Fahrt, „Strange Intrusions“ ist vielleicht mein Highlight, aber auch der folgenden einfache Blues für Mandela ist stark. Im Closer ruft Dyani – wie auch schon in Schottland – über die Musik hinweg, eine politische Ansprache, grundiert von Waldrons minimalitischem Klavier. Und gegen Ene wird aus diesem letzten Stück, „Time Will Tell“, noch eine richtige Tour-de-Force mit einem Bass-Solo und einer Reihe von gemeinsam entwickelten Grooves.

Wie es zu dieser Begegnung kam, würde mich schon sehr wundernehmen … und ein paar Fotos aus dem Club sähe ich auch ganz gern – auch weil ich im Frühling in Basel die Ausstellung bzw. Video-Schau „Panthéon“ von Valentin Noujaïm sah, die den Wandel der schmuddligen Banlieue in das glitzernde Business-Viertel dokumentierte bzw. rekonstruierte – und die damit einhergehende Vertreibung der Menschen, für die seither dort kein Platz mehr ist (der erste Film der Kurzfilmreihe „La Défense“, „Pacific Cub“ überschrieben, beschwört quasi einen verschwundenen Jazzclub herauf, Google sagt mir, dass wohl Julien Mezence der einsame Altsaxophonist ist, der dort in Schleife zu sehen und zu hören ist … der Film lief anscheinend auch mal in Berlin, hat @vorgarten ihn und weitere von Noujaïm ev. gesehen?)

--

"Don't play what the public want. You play what you want and let the public pick up on what you doin' -- even if it take them fifteen, twenty years." (Thelonious Monk) | Meine Sendungen auf Radio StoneFM: gypsy goes jazz, #169 – 13.01.2026, 22:00 | Slow Drive to South Africa, #8: tba | No Problem Saloon, #30: tbagypsy-tail-windauch weil ich im Frühling in Basel die Ausstellung bzw. Video-Schau „Panthéon“ von Valentin Noujaïm sah, die den Wandel der schmuddligen Banlieue in das glitzernde Business-Viertel dokumentierte bzw. rekonstruierte – und die damit einhergehende Vertreibung der Menschen, für die seither dort kein Platz mehr ist (der erste Film der Kurzfilmreihe „La Défense“, „Pacific Cub“ überschrieben, beschwört quasi einen verschwundenen Jazzclub herauf, Google sagt mir, dass wohl Julien Mezence der einsame Altsaxophonist ist, der dort in Schleife zu sehen und zu hören ist … der Film lief anscheinend auch mal in Berlin, hat @.vorgarten ihn und weitere von Noujaïm ev. gesehen?)

nein, klingt interessant, aber noujaïm ist mir bisher noch nicht begegnet, scheint auch eher im installativen und weniger im filmfeld unterwegs zu sein oder präsentiert zu werden.

--

Ich bin vorhin beim Suchen auf eine Liste von Events gestossen, bei der seine Filme gezeigt wurden, und da war eben auch ein Festival in Berlin dabei, aber ich kann die Seite leider nicht mehr finden … aber ja, das ist schon eher was fürs Museum.

--

"Don't play what the public want. You play what you want and let the public pick up on what you doin' -- even if it take them fifteen, twenty years." (Thelonious Monk) | Meine Sendungen auf Radio StoneFM: gypsy goes jazz, #169 – 13.01.2026, 22:00 | Slow Drive to South Africa, #8: tba | No Problem Saloon, #30: tba

Detail – At Club 7 | Das ist hier wieder eher off-topic … Frode Gjerstad (*1948) gründete Detail 1981 mit Johnny Dyani am Bass und dem englischen Drummer John Stevens (1940–1994 – er spielte u.a. mit Mike Osborne spielte und jammte bestimmt mit all den Südafrikanern in London) sowie dem norwegischen Pianisten Eivin One Pedersen (1956–2012). Als im Oktober 1982 die ersten Aufnahmen gemacht wurden, war Pedersen schon wieder weg. Doch 2017 kam bei Not Two aus Warschau ein Mitschnitt aus Oslo vom September 1982 wieder heraus, auf dem der Pianist gerade noch dabei ist – eine Woche später verliess er die Band, schreibt Gjerstad auf dem Cover. (Marek Winiarski, der Mann hinter Not Two, hat 1982 auch seinen ersten Plattenladen eröffnet, 1988 dann das erste Label, GOWI, und zu den frühen Förderern des späteren Simply Acoustic Trio aka Marcin Wasilewski Trio gehörte er auch.)

Die Band entstand im Dezember 1981, als Gjerstad und Pedersen, die schon seit 1975 zusammen spielten, Stevens nach Norwegen einluden für einen Gig im Jazzclub in den Red Sea Houses (dem Club der Eltern von Paal Nilssen-Love). „We immediately became friends and John wanted to expand the trio into a quartet. I asked who the bassplayer would be and he simply said: the best. Which was Johnny Dyani.“ Im Quartett spielte die Band sechs Gigs in Norwegen im März 1982 und dann folgte ein Auftritt beim Jazzfestival von Molde. Gjerstad war schon damals der DIY-Typ und man brachte ein paar frühe Aufnahmen auf Kassette heraus (so ephemer, dass davon auf Discocgs keine Spuren zu finden scheinen, obwohl laut Gjerstad auch von diesem Live-Mitschnitt aus dem Club 7 bereits damals eine Kassette erschienen war).

Anfang Oktober 1982 spielte die Gruppe dann als Trio (wieder ohne Bass) im Heinie-Onstad Centre ausserhalb von Oslo (Soft Machine Fans kennen die Location vielleicht) und auch da entstanden Aufnahmen (greifbar als „First Detail“ auf Rune Grammophon, ich kenne sie bisher nicht und weiss auch nicht, ob es die davor schon als Kassette oder LP gab) und dann einen Tag später (also 3. Oktober, nicht wie bei Not Two angegeben September?) im Club 7, als Quartett mit Dyani (die Infos kommen aus den Liner Notes, die Gjerstad für das Reissue unten schrieb, zwei Jahre nach der Veröffentlichung von „At Club 7“). Im Foldout der Not Two-CD gibt es ein tolles Foto der vier, um einen Citroën herum gruppiert, Dyani grinsend, ganz in schwarz mit der üblichen Wollmütze (auch die für einmal schwarz), Stevens bärtig, Pederson leicht nerdig bebrillt (man würde ihm den Job bei IBM sofort abnehmen), Gjerstad war zwar schon Mitte Dreissig, aber sieht noch sehr jung aus. Weiter ging es durch Norwegen und die kommende Woche endete in Kongsberg, wo es nach dem Gig eine grosse Diskussion gegeben habe, mit dem Resultat, dass Pedersen die Gruppe verliess – zwei Tage vor den ersten Studio-Sessions.

Und was ist mit der Musik? Die ist ziemlich toll, wird durch den Einsatz eines ARP-Synthesizers durch Pedersen und die drei Instrumente von Gjerstad recht abwechslungsreich. Dessen Hauptinstrument war damals noch das Tenorsaxophon, er spielt auch Sopransax und Bassklarinette. Die CD ist in fünf Teile geteilt, die nahtlos ineinander übergehen, alles frei improvisiert aber oft sehr melodisch und für mein Empfinden auch recht zugänglich – in den 2019er Liner Notes für „Day 2“ schreibt er zum Dilemma der Band: „Unfortunately, DETAIL was too much jazz for the free music people and it was too far out for the jazz people.“

Detail – Day Two | Am 11. und 12. Oktober 1982 nahm die Band an zwei Tagen im Staccato Studio in Stavanger, Gjerstads Heimatstadt, auf – nun als Trio, in der Formation, in der sie über Jahre Bestand haben sollte (nach Dyanis Tod übernahm Kent Carter). Vom ersten Tag wurde die LP „Backwards And Forwards / Forwards and Backwards“ erstellt (bei Impetus auch als CD wieder aufgelegt) und vom zweien Tag „Okhela «To Make a Fire»“, das 2019 bei NoBusiness als „Day Two“ wiederaufgelegt wurde. Diese beiden CDs – „At Club 7“ von 2017 und „Day Two“ von 2019 – sind die bisher einzigen Alben, die ich kenne, aber etwas mehr ist noch da, die CD „In Time Was“ mit Bobby Bradford (andere Gäste mit dem Trio waren Barry Guy, Paul Rutherford, Courtney Pine oder Harry Beckett) und irgendwas Digitales, beides gekauft, als Gjerstad ankündete, sich von Bandcamp zurückzuziehen.

„The session was so easy to play. The music came to us as soon we started playing. No talking – just the music.“ – Das ist doch recht bemerkenswert, denn die zwei Tage im Studio waren auch die allerersten, die das Trio in dieser Formation – Gjerstad/Dyani/Stevens – spielte. Und das gefiel Gjerstad auf Anhieb so gut, dass ihm klar war: in dieser Formation will er künftig spielen. Er schreibt : „I did not know anything about releasing music at the time so John gave the music away with no contracts being signed and no money involved! But they gave us some LPs… I was too excited to care.“ – Zu Dyani: „I am very proud to be on the two recordings we did in October 1982. I think this could possibly be one of the best example [sic] of Johnny Dyani’s creative playing and sound, thanks to John Stevens who did a great job in the studio, working very hard on Johnny’s sound to be as clear and balanced as possible.“ Das Ergebnis finde ich tatsächlich noch etwas besser als das Quartett – weniger wuchtig, transparenter logischerweise, der phänomenale Bassist klingt auch wirklich toll, und Stevens‘ freie Bebop-Drums werden in diesem Rahmen zur perfekten Ergänzung. Gjerstad setzt sich drauf, wühlt sich in die Rhythmen ein, wechselt wie im Quartett von melodischeren Passagen zu schroffen Kürzeln, grummelt und brummt, faucht und schnaubt (hier vor allem am Tenor und zusätzlich am Sopransax, die Bassklarinette hat Pause).

Joseph Jarman/Don Moye Featuring Johnny Dyani – Black Paladins | Wenn ich gerade bei „creative playing“ bin, kann ich auch noch drei Jahre zurück springen, nach Mailand in die Barigozzi Studios am 19. und 20. Dezember 1979. Immerhin steht Dyanis Name auch mit auf dem Cover, neben jenen der Art Ensemble of Chicago-Mitglieder Joseph Jarman und Don Moye. Beide spielen sie einen Lieferwagen voller Instrumente, Mitchell Saxophone (Sopranino, Tenor und Bariton), allerlei Flöten (Querflöte, Bambusflöte, „frog flute“), Bassklarinette, eine Muschel („shell conch horn“ – von irgendwo musste Steve Turre die Idee ja her haben), don Moye neben den üblichen Drums auch Donno (Talking Drum), Chèkèrè, Tumba Conga, Bendir, Rasseln, Trap Drums und

„bird calls“. Dyani spielt neben dem Bass auch Klavier und Tamburin und Jarman und er setzen auch ihre Stimmen ein. Los geht es mit Dyanis kurzem „Mama Marimba“ bevor es zwischen drei Jarman-Stücken auch Kalaparushas „Humility in the Light of the Creator“ gibt und „Ode to Wilbur Ware“ von Moye das Album beschliesst.Los geht es mit Dyani am blumigen Klavier, Jarman an der Flöte und Moye an Handtrommeln, eine Art Spiritual-Fanfare und dann ein passender Groove mit Chants (ich tippe auf Dyani), Sopranino, Piano, Bass und Drums und zusätzlicher Percussion – da wurde ordentlich im Studio gearbeitet mit Arrangements und Overdubs. Nach diesem doch etwas überraschenden Einstieg geht es mit „In Memory of My Seaons“ ruhig und frei weiter: Bambusflöte in der tiefstmöglichen Lage, einzelne Schläge von Moye und Dyani im Hintergrund am Klavier – eine gespenstische Stimmung, aus der sich allmählich erahnbare Strukturen bilden – doch bevor etwas fest werden könnte, wechselt Jarman an die Querflöte, Moye spielt immer mehr auf der Snare, die Stimmung hellt sich merklich auf – die Flötenlinie könnte fast aus der neuen Musik stammen. „Humility in the Light of My Creator“ beginnt mit unbegleitetem gestrichenem Bass – übrigens auch hier hervorragend eigefangen. Nach einer Minute eine kleine Fermate, dann setzt Jarman am Tenor (der Ton!) zusammen mit Dyani ein, Moye trommelt ein wenig – es entsteht eine Rubato-Stimmung wie schon zu Beginn des Albums – doch hier scheint Coltrane durch das Dachfenster reinzugucken. Die Stimmung ändert sich vor allem, weil die Begleitung lebendiger und zerklüfteter wird – Jarman zieht das Hymnen-Ding durch … und ich muss es nochmal sagen: sein Ton!

Teil zwei beginnt mit dem Titelstück „Black Paladins“. Jarman rezitiert einen Text des im Mai 1968 von einem Polizisten in der New Yorker Subway ermordeten Poeten Henry Dumas, über etwas Schlagzeug und Flageolett-Töne vom Bass. „We shall be riding dragons in those days. Black unicorns challenging the eagle …“ – nachdem er die Worte wiederholt hat, fällt Dyani in einen Walking Bass, Moye swingt dazu und Jarman steigt am Barisax ein – und bald beginnen vor allem Moye und Dyani, den konventionellen Swing da und dort ein wenig zu sabotieren, seltsame Fills zu spielen, ungewöhnliche Akzente zu setzen – und Jarman bläst quasi als Kontrapunkt ein recht konventionelles Solo dazu. Dann Bass-Solo und sofort bricht auch Moye alles auf, aus dem Solo wird sogleich ein Duett. Nach einer Weile steigt Jarman dazu ein, mit einem Gestus, der den Solisten ankündet, doch das wollen die anderen nicht und holen ihn vom Ross herunter, binden ihn in ein immer dichter werdendes Gespräch ein. Für den „Ginger Song“ ist Jarman zurück am Sopranino und spielt das einfache Thema über eine bewegte Bass/Drums-Begleitung, um es am Ende ganz allein zu beschliessen. Mit Vogelpfeifen und einer Art Kipp-Groove beginnt der Closer, dazu zwei Bass-Spuren (arco und pizzicato) und Drums, Rasseln … und die Froschflöte? Nach zwei Minuten setzt der Arco-Bass zu einem Solo an und Jarman ist jetzt an einer seiner Flöten (Bambus?) zu hören. Hier werden wieder ganze Studio-Landschaften aufgebaut und in einen endlos kreisenden Groove gepackt, in dem sich ständig einzelne Elemente (Spuren) verändern, aber das grosse Ganze stabil bleibt. Irgendwann kommt eine Bassklarinette dazu, tritt aber nicht mit dem Arco-Bass in den Dialog sondern fügt sich irgendwo zwischen Solo und Begleitung ein – die spielten das ja alles nicht simultan … was jetzt keine Kritik sein soll, denn das Resultat ist echt toll und die acht Minuten vergehen – wie das ganze Album – im Flug.

Louis Moholo / Larry Stabbins / Keith Tippett – Tern | Auch Moholo kam bestens mit anderen Kontexten zurecht – nicht nur mit Harry Miller an seiner Seite (oder im Duo mit Cecil Taylor oder Irène Schweizer) sondern auch etwa bei einem Auftritt beim Total Music Meeting im November 1982 mit Larry Stabbins (ts/ss) und Keith Tippett (p). Die Doppel-LP liegt mir leider nicht vor, nur eine Kopie der CD, auf der zehn Minuten (das Stück „Shield“) fehlen. Auch so gibt es hier fast fünf Viertelstunden Free Jazz – stellenweise transparent und leicht, dann auch dicht und wuchtig. Mit Tippett hatte Moholo natürlich oft gespielt, Stabbins (*1949) ist mir nicht näher bekannt. Er kam in Bristol zur Welt, spielte bald die Musik von Junior Walker oder James Brown mit irgendwelchen Tanzbands, kam mit 16 zu Tippett und dessen Bands Centipede, Ark, Tapestry usw. – und so ergab sich das Trio mit Moholo – von dem überdies gerade die jüngste Ogun-Veröffentlichung stammt, beim Label selbst zumindest als CD schon vergriffen). Für meine Ohren ist das gerade wegen Moholos Drum-Attacken, seiner völlig eigenen Time, die zugleich treibt und schleppt, so toll. Stabbins ist allerdings schon ziemlich gut (er hat in den Siebzigern auch mit John Stevens‘ SME und kurz mit der Brotherhood of Breath gespielt, später mit Tony Oxleys Band oder mit Barry Guys London Jazz Composers Orchestra und scheint zwischen Free und Smooth kaum was ausgelassen zu haben), und Tippett ist sowieso ein toller Pianist. Zwischen ihm und Moholos Bass-Trommel fehlt der Musik kein Boden, im Gegenteil öffnet die Abwesenheit des Kontrabasses das Gewebe auch, lässt es offener klingen, selbst wenn Tippett rasende Linien und Cluster aneinanderhängt. Ein langes, aber richtig tolles, sehr abwechslungsreiches und vielschichtiges (Doppel-)Album.

Joe Bonner & Johnny Dyani – Suburban Fantasies | Zurück zu Dyani und noch auf ein Nebengeleise – nach den Duos mit Abdullah Ibrahim und dem (einmaligen?) Treffen mit Mal Waldron folgte im Februar 1983 auch ein Duo-Album für sein dänisches Label, Steeplechase, und zwar mit dem Label-Kollegen Joe Bonner, mit dem Dyani auch schon ein Trio-Album aufgenommen hatte („Parade“, 1979, Billy Higgins am Schlagzeug – meine CD ist leider gerade verschollen). 1995 gab es das Album auf CD wieder, mit einem fast neunminütigen Bonustrack, „The Year of the Child“, dem zweiten Dyani-Original und längsten der damit insgesamt sieben Stücke, die das Duo am 18. Februar 1983 im Easy Sound Studio in Kopenhagen aufnahm. Nach dem oft hochenergetischen Spiel des Moholo/Stabbins/Tippett-Trios ist das hier ein Aufatmen. Dyanis Bass ist zeittypisch etwas dünn und vielleicht eine Spur zu nah aufgenommen, dem Klavier fehlt zwar zum Glück nicht der Körper, aber die Tiefen wirken auch nicht sonderlich satt. Ein paar Minuten Eingewöhnung und der etwas gar virtuose Opener (Bonners Titelstück) reichen aber, um reinzufinden. Schon die Coda ist toll, und der Groove in „The Walk Street“ dann auch. Bonners von Tyner geprägtes Piano und Dyanis tiefer Bass ergeben einen guten Mix – und ein völlig anderes Duo als die beiden mit Brand und Waldron, konventioneller im Eregebnis und auch in der Rollenverteilung, auch nicht so introspektiv, aber dennoch ziemlich toll. In „Copenhagen Revisited“ kriegt Dyani etwas mehr Raum, gestaltet sein Solo fliessend aus dem Stück heraus, findet zu einem Minimalismus, der auch bei Waldron gut gepasst hätte – und das führt Bonner für einen Moment auf andere Pfade, er hastet nicht gleich wieder davon sondern hält einen Moment inne, hört zu und taucht dann eher tiefer in den Groove ein als dass er ihm wieder entflieht. Seite 2 der LP beginnt mit „Blues for Nick“, dem einzigen Dyani-Stück und dem kürzesten Stück der LP, das einen bluesigen Groove irgendwo zwischen Sonny Clark und Herbie Nichols bietet. „Soap Opera“ heisst das nächste Bonner-Original – und längst wirkt das Duo ausgeglichener, der Bass trotz des konventionell-schönen Materials – fast wie ein Pop-Song – ziemlich eigenständig. „We Will Be Together“ beschliesst die LP, das fünfte und letzte Bonner-Original – und inzwischen bin ich in diesen Stücken mit ihren catchy Hooks und einfachen Motiven längst angekommen. Auf der CD folgt nun noch ein zweites Stück von Dyani – und ich finde, das tut dem Programm echt gut, weil das Schema der catchy Bonner-Hooks zwar nicht gesprengt wird, aber der Bassist sich nochmal etwas mehr Raum nehmen kann und die Nummer dem Album noch ein paar Facetten beifügt. Auf den einsamen Höhen der Duos mit Ibrahim und Waldron bewegt sich das auf keinen Fall – aber ich mag’s doch gerne immer mal wieder anhören.

--

"Don't play what the public want. You play what you want and let the public pick up on what you doin' -- even if it take them fifteen, twenty years." (Thelonious Monk) | Meine Sendungen auf Radio StoneFM: gypsy goes jazz, #169 – 13.01.2026, 22:00 | Slow Drive to South Africa, #8: tba | No Problem Saloon, #30: tba

Johnny „Mbizo“ Dyani – Grand Mother’s Teaching | Ca. 1982 oder 1983 (ich hab „März 1983“ auf das Cover meiner CD-R gekritzelt, das steht in der Diskographie von Bruyninckx, aber auf Discogs steht 1982 als Veröffentlichungsjahr) entsteht das nächste Album einer Dyani-Band. Mit dabei: Butch Morris (cor), Doudou Gouirand (as), Pierre Dorge (g) und Makaya Nthsoko (d) – also ein paar Getreue und ein paar einmalige Gäste aus Long Beach bzw. Nizza. Es gibt sechs Stücke, ich vermute alle von Dyani. Die Stimmung ist nachdenklich, verhalten, fast melancholisch – was viel mit dem Kornett zu tun hat, aber auch mit der singenden Gitarre, dem cremigen Altsax und den eher gemütlichen Tempi, die die erste Hälfte des Albums mit „Blues for Bra Dick“, „I Will Let the Spring Po Explain“ und „Open Ballad to Mandela“ beherrschen. Dann folgt das elfminütige Titelstück, Chants und Drums, gegen Ende Chants mit Kontrabass und Drums und dann ein Bass-Solo mit Drums und am Ende Gesang mit Bass und Drums und eine schnelle Ausblende – alles ziemlich kraftvoll, der Kontrast von Ntshoko zum entspannten Spiel von Jolobe könnte kaum grösser sein. Dann kehren die Bläser und die introspektive Kontemplation zurück mit dem zweieinhalbminütigen „Zalis Idinga“, einer Art Choral-Hymne. Und dann mit „Majikas Bhekane“ ein Closer mit singender Gitarre schon im Intro, schnellerem Tempo und catchy Groove, den die Bläser und der Bass im Wechsel spielen. Dyani singt und chantet wieder, das alles ist aufgestellter als alles zuvor auf dem Album, aber die Traurigkeit bleibt da – wie beim alten Blues. Und auch hier ein schneller Fade-Out. Und vielleicht ist das Album eine Art traditionalistischer Gegenpart zu „Witchdoctor’s Son ‚Together'“. Es ist leider kurz (nicht ganz 33 Minuten), wirkt da und dort etwas unfertig oder lieblos produziert – und mag mich trotz der schönen Stimmung nicht zu fesseln.

EDIT: im Buch, das Lars Rasmussen herausgegeben hat, steht „Recorded at Studio RGR, Paris, April 1982“ („MBIZO – A Book About Johnny Dyani“, p. 307)

Johnny Dyani – Afrika | Am 1. Oktober 1983 ist Dyani wieder im Studio für Steeplechase – er spielt Klavier und Bass und hat das ganze Material komponiert: neun Stücke insgesamt, auf der CD als Bonustrack ein 13minütiger Alternate Take von „Grandmother’s Teaching“. Ed Epstein (as/ts) ist wieder dabei, alle anderen Musiker sind neu: Charles Davis (as), Thomas Ostergren (elb), Gilbert Matthews (d), Thomas Dyani (cga) und Rudy Smith (steel d). „Blame It on the Boers“ heisst der Opener, ein andere Stück „Needle Children“ … und „Appear“ ist das altbekannte „Ithi Gqi“. Nach der ersten Version von „Grandmother’s Teaching“ (mit knapp 10 Minuten auch auf der langen LP der längste Track) gibt es in der zweiten Hälfte drei Widmungen: „Funk Dem Dudu“, „Kippieoology“ und „Dedicated to Abdullah Ibrahim“. Steel-Drums mag ich eigentlich nie, aber die Einbindung klappt hier ganz gut – Smith stammt aus Trinidad … gemäss seiner Website lebt er heute in Dänemark und hat mit der halben Welt gespielt. Der E-Bassist – der teils neben dem Leader am Kontrabass zu hören ist, aber oft allein, weil Dyani am Klavier sitzt, gehörte zur schwedischen Jazz-Rock-Gruppe Oriental Wind (mit Okay Temiz, Bobo Stenson, Lennart Åberg …). Charles Davis braucht man nicht vorstellen. Thomas Dyani ist der Stiefsohn von Johnny, verbrachte seine ersten Jahre in Nigeria, bevor er mit seiner Mutter nach Dänemark zurückkehrte, wo dann der Bassist in sein Leben trat. Thomas Dyani spielt auf mehreren Alben von Pierre Dorges New Jungle Orchestra mit, das es ohne Johnny Dyanis Musik nicht gegeben hätte (oder es hätte andere Musik gemacht). Und Gilbert Matthews braucht man auch kaum vorstellen: der Drummer aus Südafrika spielte in Südafrika u.a. mit Chris Schilder (Ibrahim Khalil Shihab), bevor er für einige Zeit in die USA ging, wo Max Roach und Elvin Jones seine Mentoren wurden und er längere Zeit als regulärer Drummer mit Ray Charles spielte. In den Siebzigern nahm er, zurück in Südafrika, mit Abdullah Ibrahim und Kippie Moeketsi auf, spielte mit Spirits Rejoice (u.a. mit Duke Makasi, Robbie Janson und Mervyn Africa) … und landete am Ende der Dekade in Schweden, wo er dann wohl blieb und mit all den Leuten spielte, die er in der Zeit in Europa antraf (Shepp, Mengelberg, Tchicai, Mangelsdorff, Mariano … und natürlich andere Südafrikaner im Exil). Auch „Afrika“ verzettelt sich in etwas viele Richtungen, finde ich – aber ich mag das Album trotzdem sehr gerne. Allein das Cover ist schon super, verspricht allerdings eine dunklere Stimmung als die Musik sie die meiste Zeit bietet. Nicht mal das lange „Grandmother’s Teaching“ ist aus einem Guss … quasi das Album noch einmal drin gespiegelt. Aber dennoch gibt es hier so viele tolle Momente, so starke Gruppen-Musik, so tolle Grooves und Beats … die minimalistische Version von „Funk Dem Dudu“ etwa ist echt super … und da kriegt dann auch keiner der Saxer ein Solo – überhaupt kriegt hier eh keiner wirklich ein Solo (das ist jetzt übertrieben, aber nur leicht), das ist noch viel mehr als das französische Vorgänger-Album reine Band-Musik, in der die Congas und die Bassgitarre gerade so wichtig sind wie die Saxophone oder die Steel Pans. Ein Album, das weniger als die Summe seiner Teile ist – und das ich irgendwie in all den Jahren*, die es jetzt hier ist, immer mochte.

—

zuletzt geändert von gypsy-tail-wind

*) da, wo man – ich glaub immer noch – das obere Album findet, steht auch, wie lang ich die Dyani-Alben auf Steeplechase in etwa schon habe--

"Don't play what the public want. You play what you want and let the public pick up on what you doin' -- even if it take them fifteen, twenty years." (Thelonious Monk) | Meine Sendungen auf Radio StoneFM: gypsy goes jazz, #169 – 13.01.2026, 22:00 | Slow Drive to South Africa, #8: tba | No Problem Saloon, #30: tba

Anders Gahnold Trio – Flowers for Johnny | Es gebe für ihn in Schweden keine Arbeit „except a trio with the saxophonist Anders Gahnold and Gilbert Matthews … As a South African musician, I’m still limited in my freedom. If you don’t go and play with Swedish musicians, they don’t come to meet you … There are Swedish musicians in my group but if they left I wouldn’t have work any more. What a strange system! Their government is strong and they know what they are doing. In South Africa, it’s different; I can’t say: you don’t want me to work in Sweden any more? OK, I’ll go and see my syndicate … It seems that we’ll have to beg for several years. South African musicians who play abroad are rare. We have to be and to keep cool … That’s what we do but it’s very hard because of political pressure. I suggest that people come and sit down by our side because this side is music and dance.“ – So äusserte sich Johnny Dyani im Gespräch mit Alain Chauvat (Europa Jazz Festival, Le Mans, April 1985 – zititiert nach dem Booklet des Gahnold-Doppelalbums).

Fünf Jahre war Dyani in London, spielte dort neben den Blue Notes auch mit Leuten aus dem Spontaneous Music Ensemble und anderen, in Paris spielte er mit der Big Band von Archie Shepp (laut den Liner Notes von Philippe Renaud mit Frank Zappa am E-Bass). 1979 in Italien hatten wir schon (Clifford Jarvis, Joseph Jarman/Don Moye), die zwei Duo-Alben mit Dollar Brand hatten wir hier natürlich auch schon (Nr. 1, Nr. 2 – für die Texte anderer Fori zu den Alben guckt in den Index des Enja-Fadens). Und klar, auch aus Skandinavien hatten wir schon das eine oder andere: nicht zuletzt die Trios mit Don Cherry bzw. Mongezi Feza und Okay Temiz. Und dann wieder aus England und Frankreich die Versöhnung mit McGregor und den Blue Notes … Dyani kam herum und hat mit ähnlich vielen Leuten gespielt, sich als wenigstens so vielseitig wie Moholo und Miller erwiesen. Aber eben: in Skandinavien blieb es schwierig. Er stiess zum gestern schon erwähnten New Jungle Orchestra des dänischen Gitarristen Pierre Dorge – die Band mag ich wahnsinnig gerne, auch weil dort der aus Barbados stammende und von der Brotherhood of Breath und anderswoher bekannte Harry Beckett zu hören ist. Dyani: „Playing in Europe with this African sound and a Danish, viking guitarist, is quite special. I believe in folklore, in mixing cultures“ (aus demselben Interview mit Alain Chauvat).

Anders Gahnold also – wenn man die zwei CDs (ca. 1:40 Stunden) hier hört, verschwinden Gedanken, dass das quasi ein Notnagel-Job gewesen sei, schon in den ersten Sekunden. „I met Johnny Dyani when he was loading his bass into a car: I’m starting a group and I want you on bass. I expected excuses. Great fun! answered Johnny. Do you have a drummer?, he continued, and as I didn’t, he said: I know a good one. Suddenly I had a band“ (Liner Notes von Ph. Renaud, keine Angaben zur Quelle). Ausser, dass Gahnold wohl 1959 geboren wurde, weiss ich nicht viel mehr über ihn … aber es ist die Musik die zählt, oder um nochmal Dyani zu bemühen (auch aus dem Booklet, ohne Quelle den Liner Notes vorangestellt): „I feel we shouldn’t speak, we should just play music, because the minute we open our mouths we tell lies.“

Gilbert Matthews, den Drummer des Trios, habe ich im letzten Post schon etwas vorgestellt. Er war auch der letzte Drummer des Trios von Chris McGregor (mit Ernest Mothle am Bass, sie gingen 1989 in Europa auf Tour), er spielte in der späten Version der Brotherhood of Breath, lebte wie schon erwähnt lange in Schweden – wo er am 25. Juni 2020 auch starb (in seinem Wiki-Eintrag ist die Todesanzeige der Familie verlinkt). In Schweden spielte er u.a. mit dem Saxophonisten Christer Boustedt und gehörte zum Brus Trio, das mit Charles Tyler oder Roscoe Mitchell aufnahm (da gibt es je ein Silkheart-Album, kenne beide noch nicht, man kann sie hier und hier komplett streamen). Die Aufnahmen hat Lars Göran Ulander fürs Schwedische Radio gemacht (von seinem Trio mit Palle Danielsson und Paal Nilssen-Love habe ich kürzlich auch eine Ayler-CD gekauft, „Live at Glenn Miller Café“, 2004 aufgenommen und ein Jahr später erschienen – lief bisher noch nicht).

Dass Renaud im Booklet als Einflüsse von Gahnold – neben Charlie Parker und Paul Desmond – auch Mike Osborne erwähnt, finde ich nichts weniger denn offensichtlich: der Däne hat einen ähnlichen Hunger, einen irre schönen Ton, den er über das konventionelle (Parker/Desmond-Erbe) hinaus dehnt und biegt, übersättigt bis er fast bricht … da ist dann wohl McLean das zusätzliche Vorbild (auch bei Osborne natürlich). Vor allem aber schafft dieses Trio – und darum hole ich auch so weit aus (aber auch, weil mir diese Aufnahmen schon seit vielen Jahren verdammt lieb sind!) – eine Kunst der spontanen Interaktion. Das gestern erwähnte „creative playing“ von Dyani findet auch hier immer wieder Eingang, auch wenn das Gewand insgesamt etwas konventioneller ist: melodiös, mit fester Time. Die Offenheit dieser Musik, ihre beeindruckende Ausdruckskraft, haut mich auch nah 20+ Jahren immer noch jedes Mal um. Dass kein Klavier dabei ist, keine Percussion und auch keine Chants, kommt mir auch nicht ungelegen – obwohl das alles bei Dyani schon auch mit dazu gehört und mich per se auch nicht stört … aber am liebsten mag ich – natürlich! – sein beeindruckendes Spiel am Kontrabass, und das erhält hier sehr viel Raum. Matthews spielt ein helles, vom Klang und Gewicht her eher leichtes Schlagzeug, weniger auf den Punkt als Ntshoko, weniger aggressiv als Moholo, aber gerade so beweglich und flexibel – und swingend.

Die erste CD mit 67 Minuten stammt vom Umea Jazz Festival am 15. Oktober 1983, die zweite mit 33 Minuten aus dem Jazz Club Fasching in Stockholm, 12. September 1985. Veröffentlicht wurden die Aufnahmen 2003. Von „Summertime“ im zweiten Set abgesehen stammen die Stücke alle von Gahnold und sind zugleich catchy und gute Vorlagen für die Höhenflüge dieses Trios. „Summertime“ muss sich natürlich an einer anderen Version aus Skandinavien messen – und kann damit sicher nicht ganz mithalten … dafür hat Gahnold im Gegensatz zu Ayler echte Profis hinter sich, die eine schöne dunkle Stimmung schaffen – und wenn Dyani ins „All Blues“-Bass-Lick fällt wird das fast rollicking und lässt Gahnold einen Ganz höher schalten – und dann spielt Dyani ein tolles Solo, in dem er gegen Ende noch in Tijuana vorbeischaut.

—

*) Ich hab leider keine Ahnung mehr, wann ich zuerst von Ayler Records hörte und bestellte, ich denke 2003, als das Jimmy Lyons Box-Set erschien … die Doppel-CDs von Gahnold und Feza/Rosengren) gehörten zu meiner ersten Bestellung, das weiss ich noch. „… and William Danced“, das andere bei Ayler Records als CD erschienen Trio-Album mit Gahnold als Teil des William Parker Trios (mit Hamid Drake) war damals noch ganz neu (2002 aufgenommen) – aber damals mochte ich William Parker überhaupt nicht und habe das erst viel später nachgeholt … dazu kommen noch zwei rein digitale Veröffentlichungen, Drake/Gahnold/Parker „The Last Dances“ auch 2002 aufgenommen und „Live at Glenn Miller Café“ vom Anders Gahnold Trio mit Erik Ojala und Johan Ståhlgren, 2008 aufgenommen). Dazu kommen bei Discogs noch zwei Tracks auf Compilation und eine Pop-Single mit Marie & Ulf und einem Saxophon (die B-Seite ist ohne Gahnold glaub ich, nur durchgeskippt):

Jan Ström, der Gründer von Ayler, hat auf YT ein paar Sachen hochgeladen, vom Trio mit Parker/Drake und auch ein Stück mit Gahnold am Barisax.

--

"Don't play what the public want. You play what you want and let the public pick up on what you doin' -- even if it take them fifteen, twenty years." (Thelonious Monk) | Meine Sendungen auf Radio StoneFM: gypsy goes jazz, #169 – 13.01.2026, 22:00 | Slow Drive to South Africa, #8: tba | No Problem Saloon, #30: tba

Johnny Mbizo Dyani – Born Under the Heat | Dyani musste dann wohl auch mal ein Album in Schweden machen, bei Dragon, statt immer nur bei Steeplechase. Hier sind die schwedischen Musiker wieder mit dabei: Ulf Adaker (t) und Krister Andersson (ts) sind neu und auf vier der sieben Stücke zu hören, auf zwei davon ist auch Peter Shimmy Radise (ts) dabei, der noch auf zwei weiteren an der Seite von Jonas Gwanga (tb) zu hören ist. Charles Davis (as), Thomas Östergren (ebl) und Gilbert Matthews (d) sind auf all den sechs Stücken dabei. Das siebte bzw. zweite, „Wish You Sunshine“, ist ein Piano-Solo des Leaders, der auf zwei der anderen Stücke auch Klavier, auf den vier übrigen Kontrabass spielt – und der einmal mehr alle Stücke komponiert hat. Aufgenommen wurde das Album am 18. November 1983 in Stockholm (AV-Elektronik).

„Winnie Mandela“ ist der kurze Opener und es gibt hier ein tolles Tenorsax-Solo (Radise oder Andersson?) über E-Bass und tolle Drums von Matthews. Das Klaviersolo-Stück in drei Teilen hat dann gleich drei Widmungsträger, alles einflussreiche Pianisten aus Südafrika. Teil eins ist Gideon Nxumalo gewidmet, dem Lehrer vieler anderer Pianisten, nicht zuletzt Dollar Brand. Der zweite Teil ist Pat Matshikiza, der dritte Shakes Mdudlwa gewidmet – mit fast zehn Minuten das längste Stück der ersten Hälfte des Albums und wie schon der Opener stellenweise ziemlich nachdenklich. Noch ein Pianist kriegt dann ein eigenes Stück, einen kurzen Walzer: „Portrait of Tete Mbambisa“, mit dem Dyani spielte, bevor er Südafrika verliess – eine kurze Hymne mit klagendem Unterton und dem Leader am Klavier. Mit „Lament for Crossroads“ schliesst die erste Hälfte, Keith Knox schreibt, das Stück sei „a lament for being born ‚under the heat‘. A lament for people being moved off their land to homelands, with their bicycles, chickens, horses, cows and their children; everyone crying and being chased and moved by the South African police.“ – Radise (toll! und wo man hier eine Solo-ID von Knox kriegt, denke ich auf jeden Fall, dass er das im Opener auch ist) und Charles Davis (der damals auch in Schweden lebte) spielen die Soli. Auch hier ist die Stimmung gedämpft, der doppelte Bass gibt dem ganzen einen recht dunkle Färbung, der Auszug der Menschen wird akustisch nachgestellt: Kindergeschrei, gackernde Hühner, wiehernde Pferde (und dann auch ein wieherndes und schnatterndes Saxophon) und unter allem der unerbittliche 6/8-Beat.

In der zweiten Hälfte gibt es drei Stücke, das erste und letzte mit Gwanga und Radise, dazwischen noch eins mit Adaker, Andersson und Davis – die beiden Schweden kriegen im funky „Namibia“ ihre Solo-Spots und wissen sie zu nutzen. Toll hier die beiden Bässe und der Groove von Matthews – das Stück beginnt und schliesst im Vierer-, geht dazwischen aber in einen Dreier-Groove über (mit 12/8-Feel). Davor hören wir „The Boys from Somafco“ mit der Posaune über den anderen Bläsern, wieder ein repetitives Lick (und ein Solo) von Östergren am E-Bass, das Dyani etwas umspielt, sowie einen Shuffle-Backbeat von Matthews. „Somafco“ ist der Name eines ANC-Colleges in Tanzania, benannt nach Solomon Mahlango, einem 1979 erhängten ANC-Aktivisten. Im Closer ist Dyani nochmal am Klavier zu hören. „Song for the Workers“ ist ein träge-verschleppter Kwela-Groove und Gwanga steht im Mittelpunkt. Er arbeitete damals schon lange als in den USA als Arrangeur für Miriam Makeba oder Harry Belafonte und kann hier zeigen, dass seine Chops an der Posaune noch bestens intakt waren. Davor spielt Radise nochmal ein kurzes, sprechendes Solo, das entsprechende Reaktionen von Matthews hervorruft und den Teppich für Gwangwa ausrollt. Danach ist auch Davis nochmal zu hören – mit sehr schönem, recht schwerem Ton am Altsax, die tiefe Lage bevorzugend. Das alles ist maximal entspannt und doch total auf den Punkt, der Groove ist so locker wie er sitzt. Und wenn am Ende alle wieder das Thema spielen und riffen, klingt das fast wie eine Big Band, obwohl nur drei Bläser mitwirken. Toll.

Auf der CD gibt es noch zwei längere Bonustracks, eine dritte Plattenseite eigentlich (17:30 Minuten), live aus dem Kunstmuseum in Lund im Mai 1985 mit Ed Epstein (ts), Pierre Dorge (g) und Matthews (d). Das Album wird dadurch nicht einheitlicher, klar … aber es ist für meine Ohren etwas besser als die zwei Dyani-Alben im vorletzten Post – weil das Material besser ist, die Stücke auch besser geprobt wirken und raffinierter arrangiert sind – und weil Radise und Gwanga sehr viel Charakter mitbringen. Die zwei Bonusstücke sind „Musician’s Musician“ und „Let My People Have Some Freedom“. Das Quartett gibt wieder mehr Freiraum, die Gitarre sorgt für einen eigenen Sound – der wieder einmal sehr dunkel getönt ist, auch weil Epstein nicht Alt- sondern Tenor spielt natürlich. Und er agiert als einziger Bläser souverän, gerade im verschleppten Groove des ersten Stückes mit einem passenden trägen Beat mit enorm effektiven Fills von Matthews. Für die Gitarre wechselt der verschleppte Groove unter Dyanis Führung in einen straighten 4/4 im doppelten Tempo. Dann spielt Dyani ein völlig unbegleitetes, freies Solo, das zurück zum langsamen Tempo und dem Thema führt. „Let My People…“ ist dann ein aufgestelltes Riff-Tune mit Latin-Beat und einem starken Gitarrensolo zum Einstieg, in dem Dorge auch mal ein langsameres Tempo andeutet, während die Rhythmusgruppe unbeirrt weiter rifft. Epstein bleibt dann lange ganz nah am Groove, spielt einzelne Linien, die immer länger werden sich erst mit der Zeit zu einem ausgereiften Solo zusammenfügen. Dorge mischt sich wieder ein, Matthews wird lauter, härter – dann setzen alle ausser dem Drummer aus und Dyani singt das Thema … und es wird ausgeblendet. Von dieser Band hätte ich gerne ein ganzes Live-Album!

Johnny Dyani Quartet – Angolian Cry | Die letzte Runde bei Steeplechase – und nochmal ein richtig starkes Album. Los geht es mit dem Titelstück, das gerade noch „Let My People Have Some Freedom“ hiess, hier aber deutlichschneller angegangen wird. Harry Beckett (t, flh), John Tchiai (ts, bcl) und Billy Hart (d) sind dabei, der Leader wie üblich bei Nils Winther nur am Bass (ich vermute, ein Produzenten-Machtwort?). Tchicai spielt das erste Solo, dimmt nach dem jubilierenden Thema alles runter, auch Billy Hart lässt sich darauf einen Moment lang ein, legt aber ein paar Gänge zu, bevor Tchicai mit singendem Ton allmählich verdichtet, da und dort ein überschlagener Ton, eine schnelle Phrase zwischen langen Liegetönen, die aus dem vermeintlichen Solo immer mehr einen dichten Trialog werden lassen. Beckett mit Dyani/Hart zu hören ist gerado so ein Glück wie mit Miller/Moholo. Was für ein Charisma!

Die Widmungen sind hier etwas weniger dicht gestreut. Es gibt als Closer der LP den „Blues for Moyake“ und als CD-Bonustrack ein „Portrait of Mosa Gwanga“ (Mosa ist der zweite Vorname von Jonas), dazu als zweites Stück „For Leo Dirch Peterson“ – das scheint ein dänischer Hobbyzeichner oder -maler gewesen zu sein (klick), der eine Art naive Tier- und Naturbilder anfertigte. Das Stück ist echt schön, die Bläser spielen gemeinsam ihre Linien, denen der Bass quasi antwortet, während Hart mit den Besen swingt und mittendrin gibt es ein längeres, unbegleitetes Bass-Solo. Mit „Does Your Father Know“ endet die erste Plattenseite – und hier stossen wir wieder einmal auf Free Jazz-Gebiet vor. Ein im kollektiv improvisiertes Stück mit dem sanften Flügelhorn und dem ruppigen Tenorsax über rasende Basslinien und zerklüftete Beats. Hart ist natürlich kein Free Jazzer, aber er kann sowas mit seinem ungewöhnlichen Stil sehr gut, ganz ohne sich zu verbiegen, spielt halt eher Puls als Time – aber ein Ornette-artiges Thema gibt es durchaus, das die Bläser ganz zu Beginn und ganz am Ende ohne Rhythmusgruppe spielen.

Teil zwei beginnt mit einem sonnigen Riff-Tune namens „U.D.F.“, eine Art Reggae-Groove für die United Democratic Front mit charmant versetzt riffenden Bläsern, vom Bass geerdet und von den Drums effektiv umschmückt. Weniger als drei Minuten dauert das, dann geht es mit dem elfminütigen „Year of the Child“ weiter. Ein paar Basstöne, freie Drums dazu … und dann einzelne Töne der Bassklarinette, plötzlich eine aufsteigende Melodie, die bald wieder hinabsinkt – es entsteht eine Stimmung, die nicht weit von den Jimmy Giuffre 3 weg ist. Und dann steigt Beckett mit Dämpfer ein, ein kreisendes Thema zur aufsteigenden und wieder absinkenden Linie der Bassklarinette. Ein Free-Form-Poem mit einer grossen Wärme und einem mitreissenden Groove. Der „Blues for Moyake“ klingt sehr vertraut – weil ich ihn gerade als „Blues for Nick“ mit Joe Bonner gehört habe. Hier gibt es zum Abschluss nochmal eine konventionelle Performance mit Improvisationen. Beckett ist zuerst dran und Hart begleitet ihn sehr aktiv – überhaupt stellt das Trio mit dem Beat ziemlich viel an. Tchicai übernimmt dann quasi zu einem Dauer-Press-Roll von Hart, der den nächsten Sturm schon in sich trägt. Dyanis anschliessendes Bass-Solo begleitet der Drummer dann zurückhaltend – dafür spielt der Leader umso freier. Dann kehrt das Thema zurück. Ein schöner Closer eines tollen Albums, das nicht ganz die Dichte und Konzentration von „Song for Biko“ erreicht, aber wohl mein zweitliebstes der Steeplechase-Alben Dyanis ist.

Der Bonustrack kombiniert ein schnell kreisendes Riff mit einer Art Kwela-Thema der Bläser in langsamerem Tempo, was eine interessante Reibung erzeugt. Und dann Generalpause und die Trompete ganz allein auf weiter Flur – Beckett spielt ein Solo, in dem manche Phrase und Motive wie Anker immer wieder anklingen. Verspielt, mit rasenden Linien, manchmal fast ein wenig an Feza erinnernd, den alten BoB-Kollegen. Dann folgt Hart mit einem Solo, bevor das Quartett wieder das Thema spielt und eine Bass/Drums-Passage den Abschluss macht.

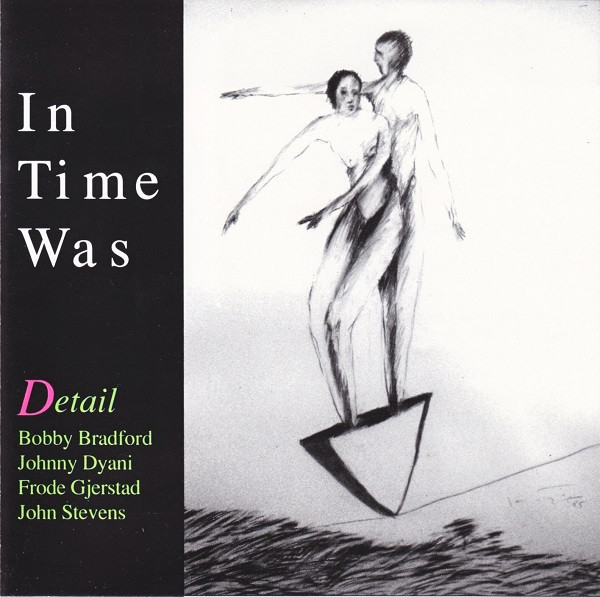

Detail – In Time Was | Ein ähnlich charismatischer Trompeter ist auch zugegen, als diese letzte mir bekannte Aufnahme von Dyani entsteht: „We were recorded in the middle of a British tour in July -86 and Johnny died only a few months later“, schreibt Frode Gjerstad in den Liner Notes zu diesem Album, das 1990 erschien und „In Memory of Johnny Mbizo Dyani“ überschrieben ist. Bobby Bradford ist der Gast, der zum Trio von Gjerstad (ts), Dyani (b) und Stevens (d) stösst. Es gibt drei Segmente von ca. 13, 26 und 8 Minuten Dauer, „In Time Was I-III“. Die Idee, Bradford dazuzuholen, sei schon 1984 entstanden, aber erst zwei Jahre später sei es möglich geworden. „Then all of a sudden I found myself in England, playing alongside a very warm, open and supportive Bobby Bradford. Of course, I know the excitement that came from playing with John and Johnny: to me they were simply the most unique ‚rhythm section‘ around. Now, with Bobby added to the group, the excitement was even greater.“

Die Tour begann mit einem Konzert in London und ein paar Studio-Aufnahmen am Tag darauf, wo Harry Beckett und Courtney Pine dazu stiessen – das resultierende Doppelalbum bei Impetus heisst „Ness“ und erschien 1986, eine Platte im Trio aus Oslo vom März und eine mit den drei weiteren Bläsern aus London am 1. Juli 1986). Tags darauf ging es nach Cambridge, wo „Way It Goes/Dance of Soul“ in den Kite Studios entstand – nun im Quartett mit Bradford (und auch bei Impetus erschienen, 1988). Den folgenden Sonntag, also am 6. Juli wohl, spielte das Quartett das auf „In Time Was“ dokumentierte Konzert, das am Ende leider etwas zu früh ausgeblendet werden musste („because there was a drop-out on the master tape“).

Gjerstad schreibt in seinen Liner Notes: „I think the music on this CD is the best example of what Detail was all about at that time.“ – Und da ist wieder dieser Mix aus melodischem Spiel, Kollektiv-Improvisation, Time und Puls, die beiden John(ny)s sind ziemlich vokal, immer wieder hört man Rufe, und auch in der Musik gehen vor allem die drei vom eigentlichen Trio oft blitzschnell aufeinander ein. Gjerstad spielt eine Phrase, Dyani greift sie bzw. ihren Rhythmus sofort auf … und Stevens ist ständig überall und oft auch gleichzeitig auf der Snare und den Becken. Gefällt mir sehr, sehr gut, diese CD. (Das ist eine, die ich bei Gjerstad kaufen konnte, als er wie oben schon erwähnt seine Bandcamp-Seite eingestellt hat und das frühzeitig kommuniziert hatte.)

—

CODA

Dyani hatte Ende 1985 den Plan, eine neue Band zusammenzustellen, seine Traumband: Tete Mbambisa (p) und Barney Rachabane (as) sollten aus der Heimat dazustossen, dazu Gilbert Matthews (d) und John Tchicai (ts). Das gedieh zumindest so weit, dass schon Anrufe nach Südafrika getätigt wurden … doch dann brach Dyani in Berlin auf der Bühne zusammen und starb am 26. Oktober 1986. Pierre Dorge nannte das nächste Album seines New Jungle Orchestra „Johnny Lives“ (Steeplechase, 1987) – Dyani selbst hatte auch bei Aufnahmen der Band mitgewirkt, aber war wohl nie der reguläre Bassist (das war Hugo Rasmussen), und sein Ziehsohn Thomas gehörte ebenfalls dazu, wie auch Tchicai und Beckett aus dem weiteren Umfeld … und Doudou Guirand, der vielleicht auch auf dem Umweg zum Auftritt bei Dyani kam?

Wer mehr über Dyani erfahren will – seine musikalische Erziehung in Südafrika, den Gang ins Exil usw., den Umgang, den die Leute untereinander gepflegt habe, wie Mongezi Feza auf dem Schoss von Ben Webster sass (und dieser den jungen Exilanten die selben Dinge erzählte wie daheim Mackay Davashe), oder wie Nick Moyake einst zu Wayne Shorter sagte: „You ain’t shit. What you play I played it before“ und Dollar Brand beleidigt war – dann empfehle ich dringend das Transkript des Interviews, das Aryan Kaganoff (der mit 19 aus Südafrika abhaute, um dem Militärdienst zu entgehen) im Dezember 1985 mit Johnny Dyani geführt hat. Es ist u.a. hier nachzulesen (und auch als Büchlein erschienen: Aryan Kaganoff: „The Forest and the Zoo. An Interview with Johnny Dyani“. Chimurenga Magazine, Chimurenganyana Series, Series 2, Book 3 of 7, Vlaeberg, 2010, ISBN 978-0-9814273-7-9):

https://herri.org.za/7/aryan-kaganof-i

Da gibt es am Ende auch noch ein Video mit Kaganoff, in dem dieser erzählt, wie es zum Interview mit Dyani kam (und wenn Kaganoff hier Dyanis Reaktion auf seinen ersten Anruf schildert – „So what … Call me up when you know what to do“ – wiederholt sich das, was er im Interview über Mackay Davashe und die anderen Musiker der älteren Generation erzählt: „Komm wieder, wenn du mir was zu sagen hast“).Eine kleine Kostprobe:

JD: […] We were full of shit after playing, like we go to a guy like Sonny Stitt, he was saying every African playing bongos or some shit, so we tell this guy, ‘Fuck you man!’ At one time we were listening to a concert in Zurich, and Sonny Stitt is smoking a cigarette and Nick was smoking a cigarette and it was going down so Sonny Stitt say, ‘Hey man you don’t need to smoke a cigarette right to the end, don’t embarrass us in front of white people.’ That’s what Sonny Stitt said man, in Zurich, 1964. So Nick said, ‘I’m gonna get this one.’ So Nick turned around and said in Xhosa, ‘Listen to this one now. They think they’ve got bongo-bongos, they think we are those ones.’ And we knew what Nick meant so we were waiting. So Roland Kirk was there too, because they were in a Norman Grant tour, whatever, Newport, so Roland Kirk was in this group that was there, so actually we came to check these guys you know, Miles was playing also. Yeah we were listening to Miles that night, right? And everybody else was there at the backstage, Sonny Stitt, Roland Kirk, everybody, so Dudu and Nick was going to Miles, ‘Let us in man! Let us in! Are you Miles Davis?!’ Miles’s like: ‘What’s this?’ So somebody said, ‘Yes these guys are from Africa, these are Africans.’ So Miles, so all these Americans, Sonny Stitt, Howard Mcghee, were very nasty to us man, even before they even knew what we were doing, when they heard ‘Africans’, these guys were so nasty. And this guy Howard Mcghee didn’t like Miles, for some kind of jealousy or something. Anyway, so Miles said to Dudu, ’cos Miles had whisky in his dressing room, so he calls these guys, you know, Dudu… You see Nick and Dudu going in and out, when Miles finishes a song they follow Miles, they go in the room they be drinking with Miles, talking, so Miles told these guys, Louis and Dudu, ‘Beat him up! This guy is calling you bongo-bongo, beat him up!’ He’s saying about Howard Mcghee, ‘Beat him up. He’s jealous of me anyway, he’s nothing but a nigger!’ We didn’t understand it…so anyway Roland Kirk was on the other side, ‘Man, where are these guys from, South Africa?’ So we came into Roland Kirk’s room also, we were drinking, at that time also, we did… pheww! Backstage there were bottles, pheww! You know? So backstage we were talking this… So Sonny Stitt says this to Nick. Nick just looked at him and said, ‘After all it’s you.’ And he said, ‘What do you mean man? It’s me. I’m Sonny Stitt. It’s me.’ So Nick said, ‘I’d rather talk to Charlie Parker than you.’ (laughter)

Miles Davis war 1960 nur im Frühling mit Coltrane in Zürich … Stitt und 1964 passt allerdings schon, das war dann die Tour mit Howard McGhee, J.J. Johnson, Walter Bishop Jr., Tommy Potter und Kenny Clarke gewesen sein, von der es auch verstreute Aufnahmen gibt – aus Deutschland zumindest, und auch auf Film.

—

Und hier ein Gespräch von Lars Rasmussen (ein Auszug aus seinem Buch über Dyani) mit Drummer Gilbert Matthews und vor allem mit dem Künstler Lefifi Tladi, das weitere interessante Einblicke in Dyani und seine musikalischen Konzepte gibt:

https://herri.org.za/7/gilbert-matthews-lefifi-tladiLT: You see, from what I remember, this sk’enke, it’s actually meaning for musicians to share creatively, like you pour a certain dynamic into you and then you can take it back, just like Gilbert, he is ‘skanking’ now. So we can ‘skanka’ musicially. That was within a kind of poetic context that we can understand that concept of sk’enke.

GM: Well, Johnny couldn’t really explain, I mean, he was so creative, and he never made time for himself to find out, you know. I remember, Lefifi used to be performing together with us, a couple of times, reciting poetry, and I would say, What do you mean, Johnny, with this? And he would say, No, don’t go into detail now, we just play the music, I mean, Sk’enke is marabi. I know, as Lefifi said, we share communally, like I just said now.

Und als Dave Holland nicht wollte, dass Johnny Dyani im Club in Stockholm im Publikum sitzt und ihm zuhört:

LT: […] And even Courtney Pine says it, that it was the South Africans that really made us play like fantastic, and especially Dave Holland, and this was a little embarrassing, because I wanted to listen to this gig at Fasching, and then Johnny was there, and Dave said, I wanna give you thousand kroner, so you can go and drink, I don’t feel comfortable when you are seated there! And we went out and got blasted! [laughs]

Und hier zum Cover von Dyanis Dragon-Album „Born Under the Heat“:

LT: And the working relationship, the contact Johnny always had with artists, with Harvey Cropper, Dumile Feni, Clifford Jackson, and things like that, which gives you another level, it’s a weakness, actually, that musicians in general in South Africa have always only contact with musicians. And if you sit down and talk to them about poetry, they don’t know a shit. You talk to them about photography, they don’t know nothing! You talk to them about dance, they don’t know anything! Let alone painting. You get it? And you can see, even when Johnny used Harvey Cropper’s paintings for his album Born Under The Heat, with this Lesotho hat, it comes on another level of consciousness.

--

"Don't play what the public want. You play what you want and let the public pick up on what you doin' -- even if it take them fifteen, twenty years." (Thelonious Monk) | Meine Sendungen auf Radio StoneFM: gypsy goes jazz, #169 – 13.01.2026, 22:00 | Slow Drive to South Africa, #8: tba | No Problem Saloon, #30: tba -

Schlagwörter: Brotherhood of Breath, Chris McGregor, Dudu Pukwana, Hugh Masekela, Jazz Epistles, Joe Malinga, Kippie Moeketsi, Matsuli Music, Mongezi Feza, The Blue Notes

Du musst angemeldet sein, um auf dieses Thema antworten zu können.