Startseite › Foren › Über Bands, Solokünstler und Genres › Eine Frage des Stils › Blue Note – das Jazzforum › Jazz aus Südafrika: Jazz Epistles, Moeketsi, McGregor, Dyani, Pukwana, Feza, Masekela etc. › Antwort auf: Jazz aus Südafrika: Jazz Epistles, Moeketsi, McGregor, Dyani, Pukwana, Feza, Masekela etc.

Louis Moholo Octet – Spirits Rejoice | Moholo war der Survivor unter den Blue Notes – und derjgenige, dessen Karriere als Leader am spätesten anfing. Quasi als Prolog entsteht 1978 in London (Redan Recorders) das Album „Spirits Rejoice“. Kenny Wheeler (t), Nick Evans und Radu Malfatti (tb), Evan Parker (ts), Keith Tippett (p), sowie Johnny Dyani und Harry Miller (b) sind dabei – die Zeit ist also die der Versöhnung von Dyani mit den Blue Notes und McGregor. Der Stil ist heftiger Free Jazz mit südafrikanischen Anklängen, die manchmal stark in den Hintergrund treten. Die Musiker sind von McGregors Brotherhood of Breath und Harry Millers Bands bekannt – mit der Ausnahme des glänzenden Trompeters, der relativ selten in so freiem Umfeld zu hören ist, sich aber mühelos zu behaupten weiss, schon im Opener, „Khanya Apho Ukhona (Shine Wherever You Are)“, in dem Parker ein irres Solo spielt, bevor Tippett am Klavier übernimmt und die Bläser hinter ihm mehr oder weniger pausieren. Das Thema ist klar südafrikanisch, das was zwischen der Exposition und der Rekapitulation passiert, eher weniger – aber hinter dem Thema gibt es eine kleine Coda, in der auch endlich die beiden Bässe zu hören sind, die sonst im Getümmel und der mässigen Klangqualität etwas untergehen. Nach Moholos Opener geht es mit Mongezi Fezas Hymne „You Ain’t Gonna Know Me ‚Cos Think You Know Me“ weiter – das erste Posaunensolo müsste Evans sein, aber nach zwei oder drei Wochen Pause bin ich da gerade nicht ganz sattelfest … Liner Notes gibt es nur knappe (von Steve Lake) – dafür ist hier der Sound recht transparent, die Bässe schön hörbar (wer die Grundierung und wer den permanent solierenden Bass spielt, weiss ich nicht) und der Groove auch durchgehend. Auch im folgenden Dyani-Stück „Ithi Gqi“ zieht sich der Groove durch, aber das Arrangement ist wieder dichter, Tippett und die Bässe, die Drums des Leaders, dazu die Bläser, die einen leisen, leichten Teppich aus nervös auf- und absteigenden, sich umeinander schlängelnden Linien spielen … und nach dem Klavier zu kurzen Soli ansetzen: vermutlich Malfatti, danach Wheeler und schliesslich auch wieder Parker, der in Dialog mit Wheeler und den Posaunen tritt. Hier finden Free und Cape Jazz wirklich schön zusammen.

Teil zwei der LP besteht dann aus zwei noch etwas längeren Stücken, „Wedding Hymn“ von Pat Matshikiza (einem südafrikanischen Pianisten, der das Land nicht verliess) sowie „Amaxesha Osizi (Times of Sorrow)“ von Ronnie Majola Sehume, einem Mitglied der Gesangsgruppe The Manhattan Brothers (fürs CD-Reissue auf der Doppel-CD „mit Bra Louis – Bra Tebs“ scheint man hier die Reihenfolge getauscht zu haben, auf den LP-Labeln zumindest ist die Reihenfolge andersrum (und im Discogs-Eintrag dann auch, da dürfen ja allfällige Misprints höchstens in Kommentaren berichtigt werden). In Matshikizas Stück wird das langsame Hymnen-Tempo rasch beschleunigt – kontinuierlich à la Mingus/Richmond, bis dann im schnellen Tempo Evan Parker ein wuchtiges Solo spielt, von endlos perlendem Klavier von Tippett und den beiden Bässen aktiv begleitet, während Moholo und die anderen Bläser sich etwas im Hintergrund halten, der Leader allerdings wie immer den Beat bestimmt und mit verqueren Ideen prägt. Tippetts Klavier übernimmt auch hier wieder organisch aus Parkers Solo heraus. Das Stück von Majola beginnt mit einem Piano-Intro mit eine Art Vogel-Effekten (von Moholo vermutlich) und danach auch wieder ein Thema wie von einer christlichen Hymne, für die Bläser mehrstimmig gesetzt – ein Moment der Introspektion nach dem zweiten Ausbruch. Nach etwas über zweieinhalb Minuten dann ein kurzes Atemholen, bevor die Rhythmusgruppe einsteigt – toll die zwei Bässe! – und Wheeler darüber zu singen anfängt und ein unverkennbares, grossartiges Solo bläst. Die anderen Bläser steigen choralartig dazu ein, wunderschön zusammenklingend und doch relativ frei. Tippett kriegt dann auch noch ein richtiges Solo, nur mit den Drums und den beiden Bässen (ich tippe auf Miller für die Solo-Stimme und glaube, die Rollenverteilung ist fürs ganze Album gleich) – blumig und voller Arpeggien, die da und dort eine gewisse Bitterkeit andeuten. Die letzten beiden Minuten kehrt dann die Hymne der Bläser zurück, zunächst unbegleitet mit erneutem Vogelgezwitscher.

Ein Album, das bei oberflächlichem Hören vielleicht etwas ruppig, etwas sehr nach europäischem Free Jazz klingt – aber aufmerksames Hören belohnt. Die Musiker sind wirklich eng aufeinander abgestimmt, auch der potentielle Fremdkörper Wheeler fügt sich ganz hervorragend ein (soweit ich das auf die Schnelle durchblicke war er wohl nur mit Parker wirklich vertraut – aber es gab ja in London in der Zeit all die Jam-Sessions und bei jenen von John Stevens traf Wheeler bestimmt auch hie und da andere Leute aus dem Umfeld und guckte vielleicht auch selbst anderswo rein: im 100 Club oder bei Mike Osborne im Peanuts Club).

Zu den Gigs von Moholo, die Lake aufzählt, gehörten damals nicht mehr nur die bekannte und hier erwähnten (Blue Notes, das Jahr in Argentinien mit Steve Lacy und Enrico Rava, Isipingo, die Brotherhood of Breath) sondern auch Kees Hazevoet, Misha Mengelberg, Irène Schweizer/Rüdiger Carl, Ninesense (Elton Dean), Ark (Tippett), das Tippett/Moholo Duo „and many more (Britain). Bands of sizes, all races.“ Und dann gibt es ein Zitat, das in der heutigen Zeit fast etwas nostalgisch anmutet: „Musically, man, it’s very nice because all the cultures overlap. Yeh! It’s fantastic; I like to work that way. Nobody gets on top of each other. Everybody is from a different background, everybody has a different upbringing, a different story … but it all fits!“

Louis Moholo-Moholo / Dudu Pukwana / Johnny Dyani With Rev. Frank Wright – Spiritual Knowledge and Grace | Am 22. Juni 1979 sollten im Jazzclub De Markt in Eindhoven die Blue Notes auftreten – doch McGregor kam zur Opening Night des Gigs zu spät und zumindest im ersten Set blieb der Klavierstuhl leer, wie David Ilic in den Liner Notes dieses 2011 veröffentlichten Albums schreibt. Als man hörte, dass Frank Wright auch in der Stadt war, war es Moholo, der vorschlug, ihn dazuzuholen – er war ihm in Brötzmanns Alarm begegnet und lud ihn später auch als Gast zu seiner Band Viva-La-Black ein. Dudu Pukwana und Johnny Dyani waren dem in Memphis und Cleveland aufgewachsenen Tenorsaxophonisten noch nicht begegnet. Die Musik ist spontan, es gibt einen 32minütigen und einen 37minütigen Track, zwei Segmente aus längeren Passagen, „Ancient Spirit“ und „Contemporary Fire“ wurden sie überschrieben. Es dauert einen Moment, bis die vier zusammenfinden, sie tun das melodiös, mit Bass-Riffs, Moholos so unberechenbaren Beats. Es gibt Momente der Ruhe, Momente der Konzentration, Verdichtungen und Entspannungen, weitere und kürzere Bögen, ein Auf und Ab – und eine Spielhaltung, die erstaunlich gelassen wirkt, manchmal fast ein wenig an die AACM und ihre Haltung des Wartens, des Nichts-Erzwingens, erinnert – doch ehe man sich’s versieht ist aus dem endlos wiederholten Riff wieder ein Wirbelsturm geworden und Wright übernimmt den Lead, mal an Ayler, dann eher an Roland Kirk erinnernd.

Pukwana und Dyani setzen sich auch mal ans Klavier und Wright spielt auch mal den Bass. Von ca. Minute 22-25 im ersten Stück setzt sich wer ans Klavier und der Bass klingt zunächst etwas unsicher – vielleicht ist das dann Wright, mit Dyani – und danach Pukwana (wenn Dyani sich den Bass zurück holt und Wright am Sax ein tolles Nicht-Solo spielt) am Klavier? Moholo ist es wohl, der nicht nur hier laut lacht, die anderen anfeuert … das ist alles total melodiös, sehr zugänglich, groovt – und ist dennoch so frei, wie Musik nur sein kann – und gefällt mir in diesen Momenten maximal!

Teil 2 beginnt nach einem raschen, fast abrupten Ausblender gleich wieder mit Piano, Saxophonen und Drums. Zunächst ist nur Pukwana zu hören, doch dann übernimmt Wright für einen kurzen, Pukwana spielt – nicht zum ersten Mal – seine „whistles“ … das klingt schon so, als würde hier auf bestehendes Material zurück gegriffen, aber sowas – wiederkehren Motive und Riffs nach freien Passagen

– kriegen solche Leute natürlich auch spontan hin, zumal das Material recht einfach wirkt. Und hier ist dann definitiv Wright am Bass zu hören, denn Dyani rifft am Klavier weiter und Pukwana ist am Altsax zu hören … und der Moment, wenn die Musik mit dem einsteigende Bass wieder ein Zentrum kriegt, ist überraschend wuchtig, auch wenn die Time nicht immer so sicher wirkt – auch die von Moholo und Dyani an Drums und Piano nicht … das führt hier aber nicht zum Zerfall sondern zu spannenden Reibungen, denn alle machen unbeirrt weiter und irgendwie funktioniert das dann auch tatsächlich. Danach gibt es eine tolle kurze Duo-Passage von Pukwana und Moholo, zu der dann Wright einsteigt … und Dyani den Bass mit Bogen traktiert. Nach längeren etwas mäandernden Passagen mit Chants fällt das Quartett nach 19 Minuten wieder einen Groove und alle sind zurück an ihren Hauptinstrumenten. Nach einer langen Passage, die immer wieder zum selben Riff zurückkehrt, gibt es gegen Ende ein Bass-Solo, zu dem sich Pukwana am Klavier gesellt, während Moholo frei begleitet – und plötzlich einen kurzen Unisono-Moment von Bass und Klavier, bis sich alles noch einmal beschleunigt und dann mit Chants endet – hier kein Fade-Out bzw. erst in den Applaus hinein. Das ist keine Musik für alle Tage, aber wenn die Laune stimmt und man sich auf so lange Stücke einlassen mag, auch auf das mäandern, die Suchbewegungen, das Warten darauf, dass etwas passiert – dann ist das ein tolles Dokument.

Pukwana hat sich quasi als Kolonialherr verkleidet, während DyaniWright einen dreiteiligen Anzug trägt und Moholo ziemlich leger daher kommt. Derjenige mit den „afrikanischen“ Klamotten ist der Gast aus den USADyani. Die Fotos auf der Hülle stammen wie es scheint auch von diesem einen Abend – zumindest legen Ilics Liner Notes dies nahe. Ob es sich um das einzige Set mit Wright handelt oder dieser auf der folgenden Tour durch die Niederlanden nochmal dazugestossen ist, lässt Ilic offen.

Nicht zum ersten Mal in diesen Wochen ertappe ich mich beim Wiederhören dieser Musik beim Gedanken, dass mir dafür vor 10 oder 15 Jahren wohl noch ordentlich das Verständnis gefehlt hat (der andere Fall, bei dem es mir sehr klar so erging, waren die Ogun-Alben von Harry Miller – vielleicht mit Ausnahme vom Isipingo-Album, das ich schon beim ersten Hören sehr gerne mochte).

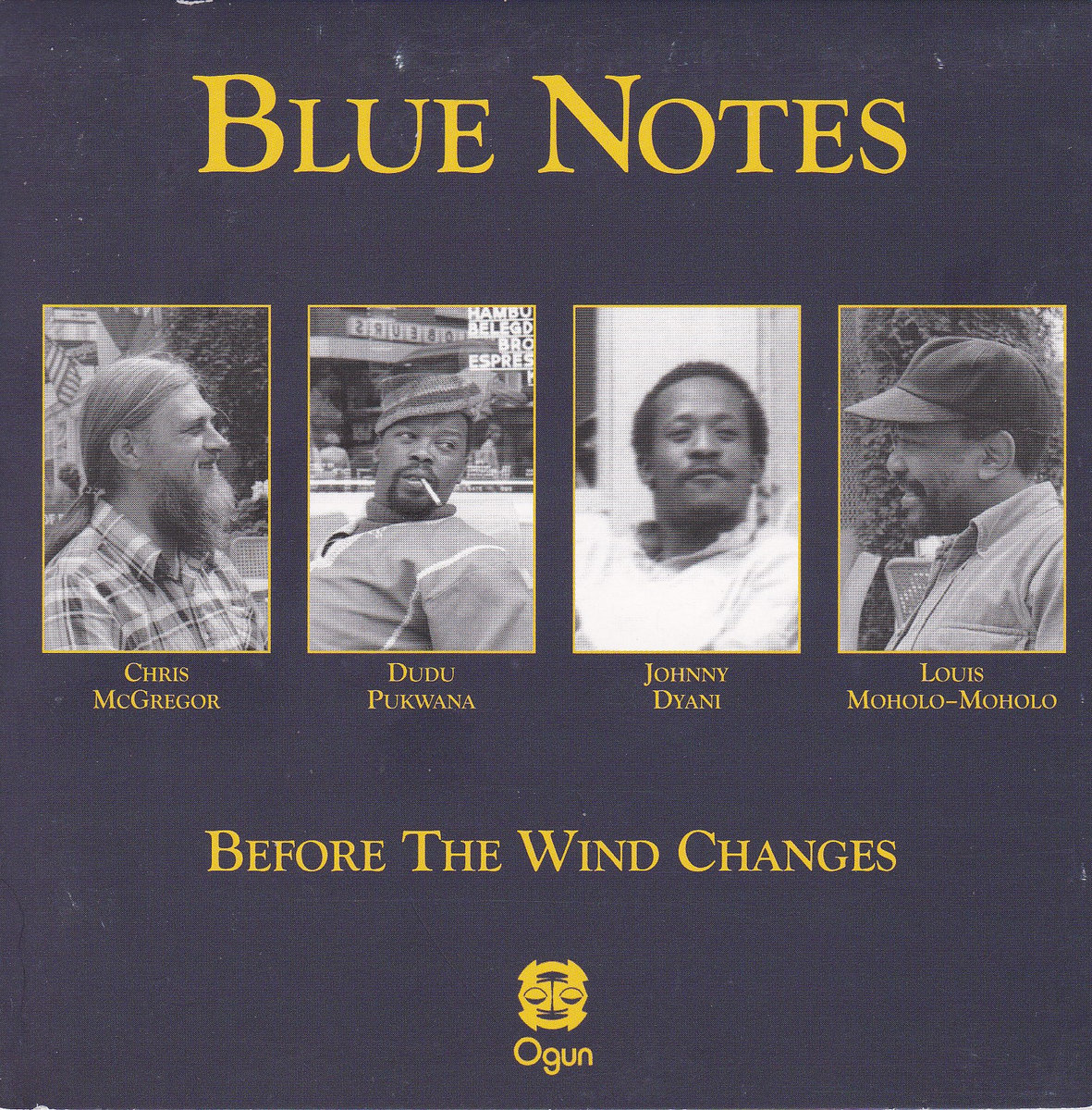

Blue Notes – Before the Wind Changes | Bis an den Rand gefüllt ist diese CD von 2012 – ein Nachschlag zum Jam mit Frank Wright, hier mit den vollständigen Blue Notes, mitgeschnitten am 1. Juli 1979 im Jazzclub De Hoop in Waregem, Belgien. Vollständig heisst zu der Zeit natürlich: Dudu Pukwana (as), Chris McGregor (p), Johnny Dyani (b) und Louis Moholo (d). Der Klang ist leider etwas dumpf, das Klavier leidet wieder einmal am stärksten, während Sax und Drums recht gut klingen und der Bass sehr präsent ist. „Ithi Gui“ (immer anders geschrieben, das haben Transkriptionen halt so an sich) ist der groovende Opener, mit Moholos unkonventionellen Rhythmen, die hier rollend über alles hineinbrechen aber auch als Teppich quasi in der Bewegung untergezogen werden. Dyani ist hier gleich mit drei Stücken vertreten: das Album endet mit einer sehr langen Version von „Funk Dem Dudu“ (fast 23 Minuten) und dann „Wish You Sunshine“. Davor hören wir McGregor mit „Mange“, den Traditional „Lonta Uyagula (The Poor Child Is Sick)“ mit Chants zum Einstieg (Dyani wohl) und erst hier kommt das Quartett für meine Ohren richtig in Fahrt. Sehr toll gleich auch die folgende Ballade „Lakutshona Ilanga“ von Mackay Davashe, 18 Minuten lang und mit einem formidablen Pukwana, dessen „The Bride“ als nächstes zu hören ist. Ungewöhnlich ist vielleicht, dass Pukwana und McGregor – in dieser Reihenfolge die Hauptkomponisten der Band – nur mit je einem kurzen Stück (5-6 Minuten) dabei sind. Pukwana ist wie immer eine prägende Stimme, als einziger Bläser liegt das noch mehr auf der Hand als beim Jam aus Eindhoven, aber je länger das Set dauert, desto enger verwoben wirkt das Quartett, desto reaktionsschneller werden alle vier – und im langen zweitletzten Stück von Dyani kommt wirklich alles zusammen. Das Material fliesst teils ineinander übrig oder die Band setzt nur ganz kurz ab und macht gleich weiter, da und dort wird leider auch ausgeblendet, aber mir scheint an sinnvollen Orten, nicht weil das Band abbrechen würde.

--

"Don't play what the public want. You play what you want and let the public pick up on what you doin' -- even if it take them fifteen, twenty years." (Thelonious Monk) | Meine Sendungen auf Radio StoneFM: gypsy goes jazz, #165: Johnny Dyani (1945–1986) - 9.9., 22:00 | Slow Drive to South Africa, #8: tba | No Problem Saloon, #30: tba