Startseite › Foren › Über Bands, Solokünstler und Genres › Eine Frage des Stils › Blue Note – das Jazzforum › Jazz aus Südafrika: Jazz Epistles, Moeketsi, McGregor, Dyani, Pukwana, Feza, Masekela etc. › Antwort auf: Jazz aus Südafrika: Jazz Epistles, Moeketsi, McGregor, Dyani, Pukwana, Feza, Masekela etc.

Johnny Mbizo Dyani – Born Under the Heat | Dyani musste dann wohl auch mal ein Album in Schweden machen, bei Dragon, statt immer nur bei Steeplechase. Hier sind die schwedischen Musiker wieder mit dabei: Ulf Adaker (t) und Krister Andersson (ts) sind neu und auf vier der sieben Stücke zu hören, auf zwei davon ist auch Peter Shimmy Radise (ts) dabei, der noch auf zwei weiteren an der Seite von Jonas Gwanga (tb) zu hören ist. Charles Davis (as), Thomas Östergren (ebl) und Gilbert Matthews (d) sind auf all den sechs Stücken dabei. Das siebte bzw. zweite, „Wish You Sunshine“, ist ein Piano-Solo des Leaders, der auf zwei der anderen Stücke auch Klavier, auf den vier übrigen Kontrabass spielt – und der einmal mehr alle Stücke komponiert hat. Aufgenommen wurde das Album am 18. November 1983 in Stockholm (AV-Elektronik).

„Winnie Mandela“ ist der kurze Opener und es gibt hier ein tolles Tenorsax-Solo (Radise oder Andersson?) über E-Bass und tolle Drums von Matthews. Das Klaviersolo-Stück in drei Teilen hat dann gleich drei Widmungsträger, alles einflussreiche Pianisten aus Südafrika. Teil eins ist Gideon Nxumalo gewidmet, dem Lehrer vieler anderer Pianisten, nicht zuletzt Dollar Brand. Der zweite Teil ist Pat Matshikiza, der dritte Shakes Mdudlwa gewidmet – mit fast zehn Minuten das längste Stück der ersten Hälfte des Albums und wie schon der Opener stellenweise ziemlich nachdenklich. Noch ein Pianist kriegt dann ein eigenes Stück, einen kurzen Walzer: „Portrait of Tete Mbambisa“, mit dem Dyani spielte, bevor er Südafrika verliess – eine kurze Hymne mit klagendem Unterton und dem Leader am Klavier. Mit „Lament for Crossroads“ schliesst die erste Hälfte, Keith Knox schreibt, das Stück sei „a lament for being born ‚under the heat‘. A lament for people being moved off their land to homelands, with their bicycles, chickens, horses, cows and their children; everyone crying and being chased and moved by the South African police.“ – Radise (toll! und wo man hier eine Solo-ID von Knox kriegt, denke ich auf jeden Fall, dass er das im Opener auch ist) und Charles Davis (der damals auch in Schweden lebte) spielen die Soli. Auch hier ist die Stimmung gedämpft, der doppelte Bass gibt dem ganzen einen recht dunkle Färbung, der Auszug der Menschen wird akustisch nachgestellt: Kindergeschrei, gackernde Hühner, wiehernde Pferde (und dann auch ein wieherndes und schnatterndes Saxophon) und unter allem der unerbittliche 6/8-Beat.

In der zweiten Hälfte gibt es drei Stücke, das erste und letzte mit Gwanga und Radise, dazwischen noch eins mit Adaker, Andersson und Davis – die beiden Schweden kriegen im funky „Namibia“ ihre Solo-Spots und wissen sie zu nutzen. Toll hier die beiden Bässe und der Groove von Matthews – das Stück beginnt und schliesst im Vierer-, geht dazwischen aber in einen Dreier-Groove über (mit 12/8-Feel). Davor hören wir „The Boys from Somafco“ mit der Posaune über den anderen Bläsern, wieder ein repetitives Lick (und ein Solo) von Östergren am E-Bass, das Dyani etwas umspielt, sowie einen Shuffle-Backbeat von Matthews. „Somafco“ ist der Name eines ANC-Colleges in Tanzania, benannt nach Solomon Mahlango, einem 1979 erhängten ANC-Aktivisten. Im Closer ist Dyani nochmal am Klavier zu hören. „Song for the Workers“ ist ein träge-verschleppter Kwela-Groove und Gwanga steht im Mittelpunkt. Er arbeitete damals schon lange als in den USA als Arrangeur für Miriam Makeba oder Harry Belafonte und kann hier zeigen, dass seine Chops an der Posaune noch bestens intakt waren. Davor spielt Radise nochmal ein kurzes, sprechendes Solo, das entsprechende Reaktionen von Matthews hervorruft und den Teppich für Gwangwa ausrollt. Danach ist auch Davis nochmal zu hören – mit sehr schönem, recht schwerem Ton am Altsax, die tiefe Lage bevorzugend. Das alles ist maximal entspannt und doch total auf den Punkt, der Groove ist so locker wie er sitzt. Und wenn am Ende alle wieder das Thema spielen und riffen, klingt das fast wie eine Big Band, obwohl nur drei Bläser mitwirken. Toll.

Auf der CD gibt es noch zwei längere Bonustracks, eine dritte Plattenseite eigentlich (17:30 Minuten), live aus dem Kunstmuseum in Lund im Mai 1985 mit Ed Epstein (ts), Pierre Dorge (g) und Matthews (d). Das Album wird dadurch nicht einheitlicher, klar … aber es ist für meine Ohren etwas besser als die zwei Dyani-Alben im vorletzten Post – weil das Material besser ist, die Stücke auch besser geprobt wirken und raffinierter arrangiert sind – und weil Radise und Gwanga sehr viel Charakter mitbringen. Die zwei Bonusstücke sind „Musician’s Musician“ und „Let My People Have Some Freedom“. Das Quartett gibt wieder mehr Freiraum, die Gitarre sorgt für einen eigenen Sound – der wieder einmal sehr dunkel getönt ist, auch weil Epstein nicht Alt- sondern Tenor spielt natürlich. Und er agiert als einziger Bläser souverän, gerade im verschleppten Groove des ersten Stückes mit einem passenden trägen Beat mit enorm effektiven Fills von Matthews. Für die Gitarre wechselt der verschleppte Groove unter Dyanis Führung in einen straighten 4/4 im doppelten Tempo. Dann spielt Dyani ein völlig unbegleitetes, freies Solo, das zurück zum langsamen Tempo und dem Thema führt. „Let My People…“ ist dann ein aufgestelltes Riff-Tune mit Latin-Beat und einem starken Gitarrensolo zum Einstieg, in dem Dorge auch mal ein langsameres Tempo andeutet, während die Rhythmusgruppe unbeirrt weiter rifft. Epstein bleibt dann lange ganz nah am Groove, spielt einzelne Linien, die immer länger werden sich erst mit der Zeit zu einem ausgereiften Solo zusammenfügen. Dorge mischt sich wieder ein, Matthews wird lauter, härter – dann setzen alle ausser dem Drummer aus und Dyani singt das Thema … und es wird ausgeblendet. Von dieser Band hätte ich gerne ein ganzes Live-Album!

Johnny Dyani Quartet – Angolian Cry | Die letzte Runde bei Steeplechase – und nochmal ein richtig starkes Album. Los geht es mit dem Titelstück, das gerade noch „Let My People Have Some Freedom“ hiess, hier aber deutlichschneller angegangen wird. Harry Beckett (t, flh), John Tchiai (ts, bcl) und Billy Hart (d) sind dabei, der Leader wie üblich bei Nils Winther nur am Bass (ich vermute, ein Produzenten-Machtwort?). Tchicai spielt das erste Solo, dimmt nach dem jubilierenden Thema alles runter, auch Billy Hart lässt sich darauf einen Moment lang ein, legt aber ein paar Gänge zu, bevor Tchicai mit singendem Ton allmählich verdichtet, da und dort ein überschlagener Ton, eine schnelle Phrase zwischen langen Liegetönen, die aus dem vermeintlichen Solo immer mehr einen dichten Trialog werden lassen. Beckett mit Dyani/Hart zu hören ist gerado so ein Glück wie mit Miller/Moholo. Was für ein Charisma!

Die Widmungen sind hier etwas weniger dicht gestreut. Es gibt als Closer der LP den „Blues for Moyake“ und als CD-Bonustrack ein „Portrait of Mosa Gwanga“ (Mosa ist der zweite Vorname von Jonas), dazu als zweites Stück „For Leo Dirch Peterson“ – das scheint ein dänischer Hobbyzeichner oder -maler gewesen zu sein (klick), der eine Art naive Tier- und Naturbilder anfertigte. Das Stück ist echt schön, die Bläser spielen gemeinsam ihre Linien, denen der Bass quasi antwortet, während Hart mit den Besen swingt und mittendrin gibt es ein längeres, unbegleitetes Bass-Solo. Mit „Does Your Father Know“ endet die erste Plattenseite – und hier stossen wir wieder einmal auf Free Jazz-Gebiet vor. Ein im kollektiv improvisiertes Stück mit dem sanften Flügelhorn und dem ruppigen Tenorsax über rasende Basslinien und zerklüftete Beats. Hart ist natürlich kein Free Jazzer, aber er kann sowas mit seinem ungewöhnlichen Stil sehr gut, ganz ohne sich zu verbiegen, spielt halt eher Puls als Time – aber ein Ornette-artiges Thema gibt es durchaus, das die Bläser ganz zu Beginn und ganz am Ende ohne Rhythmusgruppe spielen.

Teil zwei beginnt mit einem sonnigen Riff-Tune namens „U.D.F.“, eine Art Reggae-Groove für die United Democratic Front mit charmant versetzt riffenden Bläsern, vom Bass geerdet und von den Drums effektiv umschmückt. Weniger als drei Minuten dauert das, dann geht es mit dem elfminütigen „Year of the Child“ weiter. Ein paar Basstöne, freie Drums dazu … und dann einzelne Töne der Bassklarinette, plötzlich eine aufsteigende Melodie, die bald wieder hinabsinkt – es entsteht eine Stimmung, die nicht weit von den Jimmy Giuffre 3 weg ist. Und dann steigt Beckett mit Dämpfer ein, ein kreisendes Thema zur aufsteigenden und wieder absinkenden Linie der Bassklarinette. Ein Free-Form-Poem mit einer grossen Wärme und einem mitreissenden Groove. Der „Blues for Moyake“ klingt sehr vertraut – weil ich ihn gerade als „Blues for Nick“ mit Joe Bonner gehört habe. Hier gibt es zum Abschluss nochmal eine konventionelle Performance mit Improvisationen. Beckett ist zuerst dran und Hart begleitet ihn sehr aktiv – überhaupt stellt das Trio mit dem Beat ziemlich viel an. Tchicai übernimmt dann quasi zu einem Dauer-Press-Roll von Hart, der den nächsten Sturm schon in sich trägt. Dyanis anschliessendes Bass-Solo begleitet der Drummer dann zurückhaltend – dafür spielt der Leader umso freier. Dann kehrt das Thema zurück. Ein schöner Closer eines tollen Albums, das nicht ganz die Dichte und Konzentration von „Song for Biko“ erreicht, aber wohl mein zweitliebstes der Steeplechase-Alben Dyanis ist.

Der Bonustrack kombiniert ein schnell kreisendes Riff mit einer Art Kwela-Thema der Bläser in langsamerem Tempo, was eine interessante Reibung erzeugt. Und dann Generalpause und die Trompete ganz allein auf weiter Flur – Beckett spielt ein Solo, in dem manche Phrase und Motive wie Anker immer wieder anklingen. Verspielt, mit rasenden Linien, manchmal fast ein wenig an Feza erinnernd, den alten BoB-Kollegen. Dann folgt Hart mit einem Solo, bevor das Quartett wieder das Thema spielt und eine Bass/Drums-Passage den Abschluss macht.

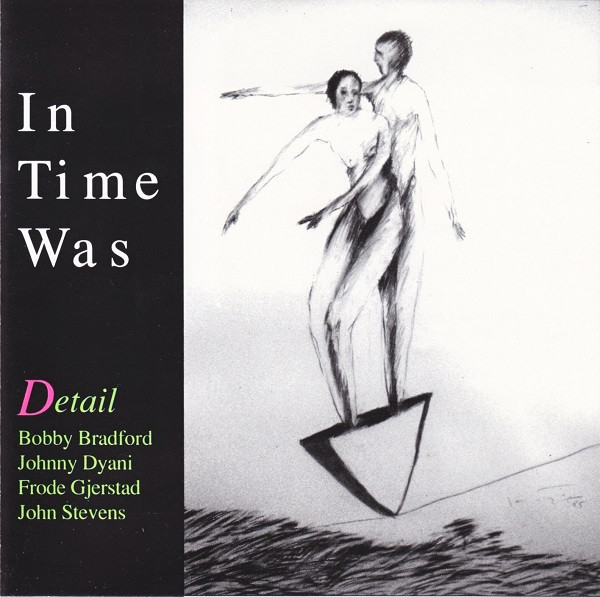

Detail – In Time Was | Ein ähnlich charismatischer Trompeter ist auch zugegen, als diese letzte mir bekannte Aufnahme von Dyani entsteht: „We were recorded in the middle of a British tour in July -86 and Johnny died only a few months later“, schreibt Frode Gjerstad in den Liner Notes zu diesem Album, das 1990 erschien und „In Memory of Johnny Mbizo Dyani“ überschrieben ist. Bobby Bradford ist der Gast, der zum Trio von Gjerstad (ts), Dyani (b) und Stevens (d) stösst. Es gibt drei Segmente von ca. 13, 26 und 8 Minuten Dauer, „In Time Was I-III“. Die Idee, Bradford dazuzuholen, sei schon 1984 entstanden, aber erst zwei Jahre später sei es möglich geworden. „Then all of a sudden I found myself in England, playing alongside a very warm, open and supportive Bobby Bradford. Of course, I know the excitement that came from playing with John and Johnny: to me they were simply the most unique ‚rhythm section‘ around. Now, with Bobby added to the group, the excitement was even greater.“

Die Tour begann mit einem Konzert in London und ein paar Studio-Aufnahmen am Tag darauf, wo Harry Beckett und Courtney Pine dazu stiessen – das resultierende Doppelalbum bei Impetus heisst „Ness“ und erschien 1986, eine Platte im Trio aus Oslo vom März und eine mit den drei weiteren Bläsern aus London am 1. Juli 1986). Tags darauf ging es nach Cambridge, wo „Way It Goes/Dance of Soul“ in den Kite Studios entstand – nun im Quartett mit Bradford (und auch bei Impetus erschienen, 1988). Den folgenden Sonntag, also am 6. Juli wohl, spielte das Quartett das auf „In Time Was“ dokumentierte Konzert, das am Ende leider etwas zu früh ausgeblendet werden musste („because there was a drop-out on the master tape“).

Gjerstad schreibt in seinen Liner Notes: „I think the music on this CD is the best example of what Detail was all about at that time.“ – Und da ist wieder dieser Mix aus melodischem Spiel, Kollektiv-Improvisation, Time und Puls, die beiden John(ny)s sind ziemlich vokal, immer wieder hört man Rufe, und auch in der Musik gehen vor allem die drei vom eigentlichen Trio oft blitzschnell aufeinander ein. Gjerstad spielt eine Phrase, Dyani greift sie bzw. ihren Rhythmus sofort auf … und Stevens ist ständig überall und oft auch gleichzeitig auf der Snare und den Becken. Gefällt mir sehr, sehr gut, diese CD. (Das ist eine, die ich bei Gjerstad kaufen konnte, als er wie oben schon erwähnt seine Bandcamp-Seite eingestellt hat und das frühzeitig kommuniziert hatte.)

—

CODA

Dyani hatte Ende 1985 den Plan, eine neue Band zusammenzustellen, seine Traumband: Tete Mbambisa (p) und Barney Rachabane (as) sollten aus der Heimat dazustossen, dazu Gilbert Matthews (d) und John Tchicai (ts). Das gedieh zumindest so weit, dass schon Anrufe nach Südafrika getätigt wurden … doch dann brach Dyani in Berlin auf der Bühne zusammen und starb am 26. Oktober 1986. Pierre Dorge nannte das nächste Album seines New Jungle Orchestra „Johnny Lives“ (Steeplechase, 1987) – Dyani selbst hatte auch bei Aufnahmen der Band mitgewirkt, aber war wohl nie der reguläre Bassist (das war Hugo Rasmussen), und sein Ziehsohn Thomas gehörte ebenfalls dazu, wie auch Tchicai und Beckett aus dem weiteren Umfeld … und Doudou Guirand, der vielleicht auch auf dem Umweg zum Auftritt bei Dyani kam?

Wer mehr über Dyani erfahren will – seine musikalische Erziehung in Südafrika, den Gang ins Exil usw., den Umgang, den die Leute untereinander gepflegt habe, wie Mongezi Feza auf dem Schoss von Ben Webster sass (und dieser den jungen Exilanten die selben Dinge erzählte wie daheim Mackay Davashe), oder wie Nick Moyake einst zu Wayne Shorter sagte: „You ain’t shit. What you play I played it before“ und Dollar Brand beleidigt war – dann empfehle ich dringend das Transkript des Interviews, das Aryan Kaganoff (der mit 19 aus Südafrika abhaute, um dem Militärdienst zu entgehen) im Dezember 1985 mit Johnny Dyani geführt hat. Es ist u.a. hier nachzulesen (und auch als Büchlein erschienen: Aryan Kaganoff: „The Forest and the Zoo. An Interview with Johnny Dyani“. Chimurenga Magazine, Chimurenganyana Series, Series 2, Book 3 of 7, Vlaeberg, 2010, ISBN 978-0-9814273-7-9):

https://herri.org.za/7/aryan-kaganof-i

Da gibt es am Ende auch noch ein Video mit Kaganoff, in dem dieser erzählt, wie es zum Interview mit Dyani kam (und wenn Kaganoff hier Dyanis Reaktion auf seinen ersten Anruf schildert – „So what … Call me up when you know what to do“ – wiederholt sich das, was er im Interview über Mackay Davashe und die anderen Musiker der älteren Generation erzählt: „Komm wieder, wenn du mir was zu sagen hast“).

Eine kleine Kostprobe:

JD: […] We were full of shit after playing, like we go to a guy like Sonny Stitt, he was saying every African playing bongos or some shit, so we tell this guy, ‘Fuck you man!’ At one time we were listening to a concert in Zurich, and Sonny Stitt is smoking a cigarette and Nick was smoking a cigarette and it was going down so Sonny Stitt say, ‘Hey man you don’t need to smoke a cigarette right to the end, don’t embarrass us in front of white people.’ That’s what Sonny Stitt said man, in Zurich, 1964. So Nick said, ‘I’m gonna get this one.’ So Nick turned around and said in Xhosa, ‘Listen to this one now. They think they’ve got bongo-bongos, they think we are those ones.’ And we knew what Nick meant so we were waiting. So Roland Kirk was there too, because they were in a Norman Grant tour, whatever, Newport, so Roland Kirk was in this group that was there, so actually we came to check these guys you know, Miles was playing also. Yeah we were listening to Miles that night, right? And everybody else was there at the backstage, Sonny Stitt, Roland Kirk, everybody, so Dudu and Nick was going to Miles, ‘Let us in man! Let us in! Are you Miles Davis?!’ Miles’s like: ‘What’s this?’ So somebody said, ‘Yes these guys are from Africa, these are Africans.’ So Miles, so all these Americans, Sonny Stitt, Howard Mcghee, were very nasty to us man, even before they even knew what we were doing, when they heard ‘Africans’, these guys were so nasty. And this guy Howard Mcghee didn’t like Miles, for some kind of jealousy or something. Anyway, so Miles said to Dudu, ’cos Miles had whisky in his dressing room, so he calls these guys, you know, Dudu… You see Nick and Dudu going in and out, when Miles finishes a song they follow Miles, they go in the room they be drinking with Miles, talking, so Miles told these guys, Louis and Dudu, ‘Beat him up! This guy is calling you bongo-bongo, beat him up!’ He’s saying about Howard Mcghee, ‘Beat him up. He’s jealous of me anyway, he’s nothing but a nigger!’ We didn’t understand it…so anyway Roland Kirk was on the other side, ‘Man, where are these guys from, South Africa?’ So we came into Roland Kirk’s room also, we were drinking, at that time also, we did… pheww! Backstage there were bottles, pheww! You know? So backstage we were talking this… So Sonny Stitt says this to Nick. Nick just looked at him and said, ‘After all it’s you.’ And he said, ‘What do you mean man? It’s me. I’m Sonny Stitt. It’s me.’ So Nick said, ‘I’d rather talk to Charlie Parker than you.’ (laughter)

Miles Davis war 1960 nur im Frühling mit Coltrane in Zürich … Stitt und 1964 passt allerdings schon, das war dann die Tour mit Howard McGhee, J.J. Johnson, Walter Bishop Jr., Tommy Potter und Kenny Clarke gewesen sein, von der es auch verstreute Aufnahmen gibt – aus Deutschland zumindest, und auch auf Film.

—

Und hier ein Gespräch von Lars Rasmussen (ein Auszug aus seinem Buch über Dyani) mit Drummer Gilbert Matthews und vor allem mit dem Künstler Lefifi Tladi, das weitere interessante Einblicke in Dyani und seine musikalischen Konzepte gibt:

https://herri.org.za/7/gilbert-matthews-lefifi-tladi

LT: You see, from what I remember, this sk’enke, it’s actually meaning for musicians to share creatively, like you pour a certain dynamic into you and then you can take it back, just like Gilbert, he is ‘skanking’ now. So we can ‘skanka’ musicially. That was within a kind of poetic context that we can understand that concept of sk’enke.

GM: Well, Johnny couldn’t really explain, I mean, he was so creative, and he never made time for himself to find out, you know. I remember, Lefifi used to be performing together with us, a couple of times, reciting poetry, and I would say, What do you mean, Johnny, with this? And he would say, No, don’t go into detail now, we just play the music, I mean, Sk’enke is marabi. I know, as Lefifi said, we share communally, like I just said now.

Und als Dave Holland nicht wollte, dass Johnny Dyani im Club in Stockholm im Publikum sitzt und ihm zuhört:

LT: […] And even Courtney Pine says it, that it was the South Africans that really made us play like fantastic, and especially Dave Holland, and this was a little embarrassing, because I wanted to listen to this gig at Fasching, and then Johnny was there, and Dave said, I wanna give you thousand kroner, so you can go and drink, I don’t feel comfortable when you are seated there! And we went out and got blasted! [laughs]

Und hier zum Cover von Dyanis Dragon-Album „Born Under the Heat“:

LT: And the working relationship, the contact Johnny always had with artists, with Harvey Cropper, Dumile Feni, Clifford Jackson, and things like that, which gives you another level, it’s a weakness, actually, that musicians in general in South Africa have always only contact with musicians. And if you sit down and talk to them about poetry, they don’t know a shit. You talk to them about photography, they don’t know nothing! You talk to them about dance, they don’t know anything! Let alone painting. You get it? And you can see, even when Johnny used Harvey Cropper’s paintings for his album Born Under The Heat, with this Lesotho hat, it comes on another level of consciousness.

--

"Don't play what the public want. You play what you want and let the public pick up on what you doin' -- even if it take them fifteen, twenty years." (Thelonious Monk) | Meine Sendungen auf Radio StoneFM: gypsy goes jazz, #169 – 13.01.2026, 22:00 | Slow Drive to South Africa, #8: tba | No Problem Saloon, #30: tba