Startseite › Foren › Über Bands, Solokünstler und Genres › Eine Frage des Stils › Blue Note – das Jazzforum › Jazz aus Südafrika: Jazz Epistles, Moeketsi, McGregor, Dyani, Pukwana, Feza, Masekela etc. › Antwort auf: Jazz aus Südafrika: Jazz Epistles, Moeketsi, McGregor, Dyani, Pukwana, Feza, Masekela etc.

Johnny Mbizo Dyani – Witchdoctor’s Son ‚Together‘ | Zurück zu Johnny Dyani. In den Sound City Studios in Stockholm entsteht im Dezember 1979 und Januar 1980 sein nächstes Album, das aber erst 1987 erscheinen kann. Keith Knox schreibt dazu in den Liner Notes: „For reasons of his own, Mbizo adamantly refused to sign a contract with Stanley [Koonin, das das Album produziert hat] and messed matters up a couple of times when opportunities arose for selling the tapes, which is roughly the reason why they are only being released now.“ – Produzent der Stanley Koonin stammte auch aus Südafrika, war ab 1967 in Schweden und Teil der Organisation „Ny Kultur“ (Neue Kultur), die von 1974 bis 1979 erfolgreich Rock-Konzerte im Kulturhuset in Stockholm präsentierte. Dyani fragte ihn an, ober er für ihn ein Album produzieren würde. Das Album wurde 2014 von Cadillac zusammen mit „Rejoice“ (Dyani/Feza/Temiz) auf einer Doppel-CD neu aufgelgt:

Im Studio mit Dyani, der Keyboards spielt und singt, fand sich eine ziemlich bunte Gruppe ein: der dänische Drummer Bosse Skoglund (gemäss Liner Notes sagte er später einmal: „It was the best drumming experience of my life“), der Gitarrist Kenny Hakanson (damals Teil der schwedischen Rockband Kebnekajse), Peter „Shimmy“ Radise aus Johannesburg am Tenorsaxophon (1959 mit den Golden City Dixies nach Stockholm gekommen und gleich dort geblieben), Dudu Pukwana am Altsaxophon (und irgendwo auch mal noch am Sopran), Virimuje Willie Mbuende aus Namibia am E-Bass und Hassan Bah aus Guinea an den Congas (beide seit 1969 in Schweden, Bah auch Teil von Kebnekajse) sowie Felix Perrera an der „South American traditional harp“ (keine weiteren Credits auf Discogs, wie Bah in den Liner Notes nicht erwähnt). Wir bewegen uns hier zwischen Rock und Marabi/Kwela, Jazz und erst recht freie Musik spielt eine kleinere Rolle – Südafrika ist allerdings sehr präsent. Dyani wird von Knox in den Liner Notes zitiert, dass er in dieser, seiner eigenen Band, anderen Musikern seine Musik beibringen wollte, die Musik, mit der er aufgewachsen sei, „[w]hich I feel is also a political statement, when I try and let everyone feel it.“ Um grosse Solo-Ausflüge geht es hier überhaupt nicht – am ehesten löst sich mal Pukwana aus dem Groove der Band und spielt ein paar Takte über den weichen Keyboard-Sounds von Dyani und dem leichten Beat von Skoglund (er hat eher bei Gilbert Matthews gelernt als bei Moholo), aber auch Radise ist da und dort kurz zu hören – in „Hight Priest“ spielen sie beide einigermassen ausgewachsene – und tolle – Soli. Anderswo ist es die stets leicht verzerrte Gitarre, die sich in den Vordergrund drängt, von den Keyboards oder der Bassgitarre sekundiert – und die Bläser übernehmen eine Satz-Funktion, wie sie Feza und Pukwana auch als Session-Musiker da und dort übernommen hatten (oder in Pukwanas eigener Jazz-Rock-Band Assagai). Wenn in „Crosscroads“ nach dem Rock-Intro plötzlich ein Cape-Groove auftaucht und die Gitarre mit den Saxophonen rifft, während die Congas dazu Latin-Rhythmen spielen, kommt wirklich alles zusammen … „Together“ ist auf jeden Fall das passende Schlagwort für die sehr kompakte und doch äusserst vielseitige (höre ich da und dort auch leichte Reggae-Vibes?) Band. Vom Traditional „Tula Tula“ am Ende stammen alle übrigen sechs Stücke aus Dyanis Feder, „Kalahari“ ist auch wieder dabei.

Johnny Dyani Quartet – Mbizo | Am 24. Februar 1981 wurde Dyanis Quartett für Steeplechase im Third Eye in Glasgow mitgeschnitten. Ed Epstein (as/bari), Dudu Pukwana (as/ss) und Churchill Jolobe (d) sind dabei – ein Drummer aus Südafrika also, der um den Dreh herum auch mit Pukwanas Zila oder mit Joe Malinga spielte und aufnahm und ein knappes Jahrzehnt davor auch mal auf einer Platte von Achim Reichel gastierte), und ein Saxophonist, der in den Vierzigern in den USA auf die Welt kam, aber in Schweden zuhause war und vermutlich noch ist. Es gibt vier lange Stücke. Pukwanas „Dorkay House“ ist einer der legendären Locations daheim gewidmet, einem Gebäude in Johannesburg, in dem sich die Jazzmusiker gerne zu Jam-Sessions trafen. Danach gibt es drei Dyani-Stücke, „House Arrest“, das fast zwanzigminütige „Musician’s Musician“ und zum Abschluss das kurze „Dedicated to Mingus“. 48 Minuten men at work – und neben der so konzentrierten Atmosphäre von „Song for Biko“ wirkt das etwas lose und in den Freiheiten, die sich die vier nehmen manchmal fast etwas beliebig – aber sie kriegen die Kurve immer wieder, auch wenn sie sich weit von den Stücken entfernen, mit der Time spielen, Zitate einstreuen … das ist eben keine Jam-Session sondern eine Band, die so funktioniert. Nach dem Stomp mit Schabernack (und Epstein am Barisax, im Dialog mit Jolobe) ist „House Arrest“ eine nachdenkliche Ballade, die auch gut ins Repertoire der Blue Notes gepasst hätte mit ihrem klagenden Unterton. Hier sind beide Saxophonisten am Alt zu hören, Pukwana zuerst mit vokalerem Ton und oft sehr freiem Spiel. Dann übernimmt Epstein, singender und klarer, während Pukwana ihn zunächst im Hintergrund begleitet. Lustigerweise erinnert beider Spiel ein wenig an Ornette Coleman – einfach an unterschiedliche Phasen. Wenn der Closer Mingus gewidmet ist, dann passt es vielleicht, dass das längste Stück direkt davor ein wenig nach Mingus klingt mit den beiden Saxophonen (Alt und Bari) und dem kargen aber doch raffinierten Satz. Hier ist Epstein am Barisax zuerst an der Reihe – und Dyanis Waking-Bass übernimmt in der Begleitung manchmal die obere Stimme. Bevor das Stück mit einem langen Bass-Solo und der Themenrekapitulation endet, spielt mit Pukwana dann in der Mitte eine Art surealistisches (immer noch Mingus channelndes, dünkt mich) Polka-Trio. Dyani spielt den Umm-Pa-Bass sogar länger mit dem Bogen – das wird auch dank Jolobes auf dem ganzen Album sehr lässigem Spiel nie corny – neben einem leichten Beat, oft mit minimalen Mitteln und Beckenschlägen, die an alte Meister wie Sonny Greer oder Sid Catlett erinnern spielt er diese sehr swingenden aber immer leicht verschleppt wirkenden Einwürfe auf der Snare. Der Gedanke, dass er auch ein perfekter Monk-Drummer gewesen wäre, drängt sich auf – ein Tänzer! Im Closer ist Epstein dann wieder am Barisax, das Quartett baut einen packenden kargen Groove auf, Jolobe bindet eine cowbell ein, die tiefen Instrumente riffen, Pukwana reisst sich immer wieder los und gleitet in die Höhe. Das könnte statt sechs auch sechzig Minuten dauern – doch es handelt sich wohl um die Zugabe, den Set-Closer, und mit Dyanis kurzer Ansage der drei Mitmusiker endet das Album.

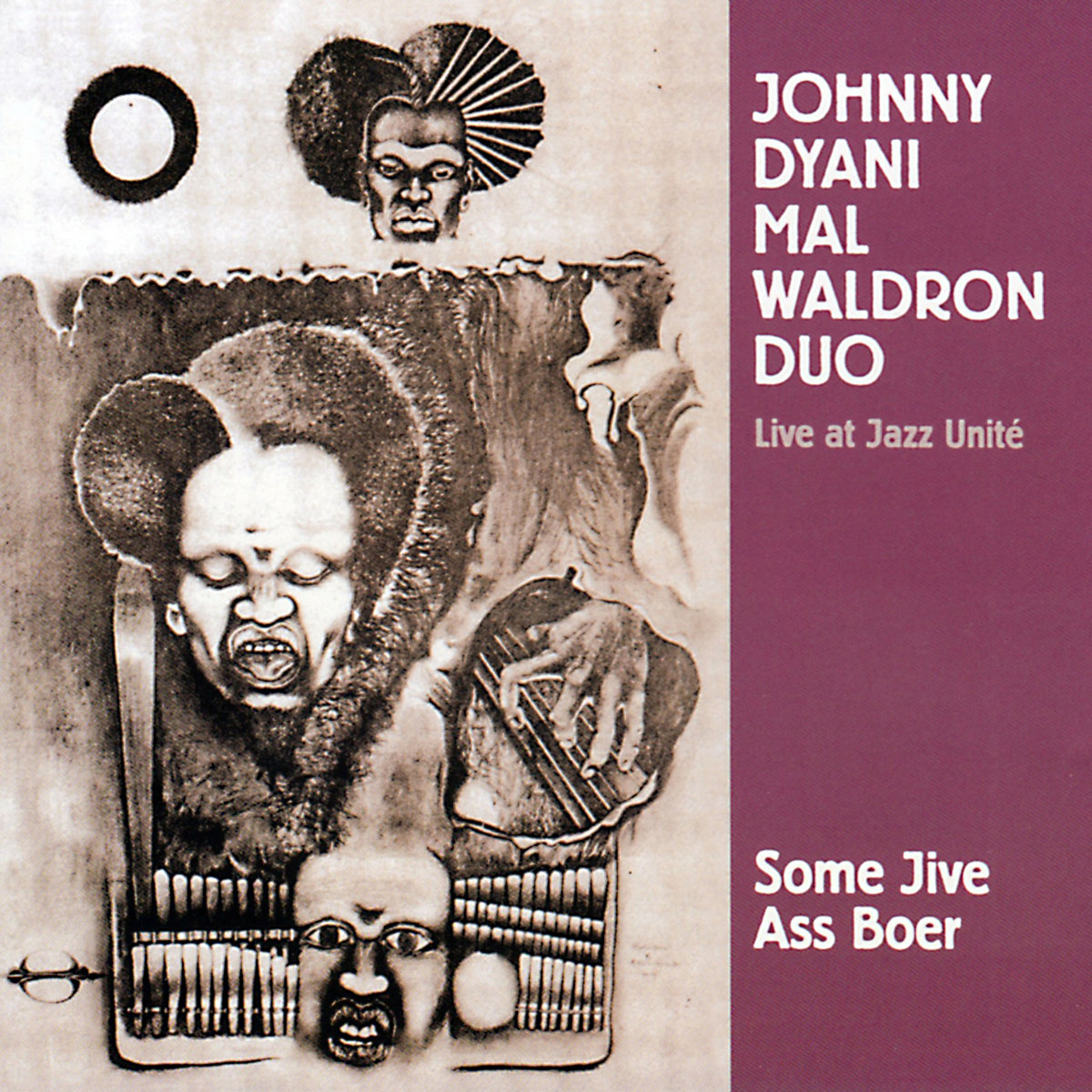

Johnny Dyani/Mal Waldron – Some Jive Ass Boer „Live at Jazz Unité“ | Verspätet erschien auch dieses Album, wie es scheint, nämlich erst 2001 – was mir bis kürzlich gar nicht bewusst war. Es handelt sich um einen Konzertmitschnitt, fünf Viertelstunden aus dem Jazz Unité in der Défense in Paris am 16. April 1981, den Gérard Terronès bei auf seinem Label Jazz Unité herausgebracht hat. Im Duo mit dem minimalistischen Pianisten kriegen wir eher die introspektive Seite von Dyani – gerade wie mit Abdullah Ibrahim/Dollar Brand. Ein paar Stücke wirken spontan, aber es gibt auch Waldrons „African Cake Walk“ und „Blues for Mandel“ sowie Dyanis „Mukulu Kalahari“ (das einzige Stück mit Gast Pablo Sauvage an Percussion). nach dem kurzen Opener dauern die Stücke 10 bis 17 Minuten, die beiden lassen sich also viel Zeit und Raum, steigern sich ganz allmählich in repetitive Grooves hinein, lassen diese aber auch plötzlich fallen, geraten ins Stottern … das ist ein sehr enger, aufmerksamer Dialog, den mit hoher Aufmerksamkeit zu hören sich definitiv auszahlt. Lang ist das allerdings auch … und beim heutigen Hören gewinnt das Album nach dem Trio-Stück an Fahrt, „Strange Intrusions“ ist vielleicht mein Highlight, aber auch der folgenden einfache Blues für Mandela ist stark. Im Closer ruft Dyani – wie auch schon in Schottland – über die Musik hinweg, eine politische Ansprache, grundiert von Waldrons minimalitischem Klavier. Und gegen Ene wird aus diesem letzten Stück, „Time Will Tell“, noch eine richtige Tour-de-Force mit einem Bass-Solo und einer Reihe von gemeinsam entwickelten Grooves.

Wie es zu dieser Begegnung kam, würde mich schon sehr wundernehmen … und ein paar Fotos aus dem Club sähe ich auch ganz gern – auch weil ich im Frühling in Basel die Ausstellung bzw. Video-Schau „Panthéon“ von Valentin Noujaïm sah, die den Wandel der schmuddligen Banlieue in das glitzernde Business-Viertel dokumentierte bzw. rekonstruierte – und die damit einhergehende Vertreibung der Menschen, für die seither dort kein Platz mehr ist (der erste Film der Kurzfilmreihe „La Défense“, „Pacific Cub“ überschrieben, beschwört quasi einen verschwundenen Jazzclub herauf, Google sagt mir, dass wohl Julien Mezence der einsame Altsaxophonist ist, der dort in Schleife zu sehen und zu hören ist … der Film lief anscheinend auch mal in Berlin, hat @vorgarten ihn und weitere von Noujaïm ev. gesehen?)

--

"Don't play what the public want. You play what you want and let the public pick up on what you doin' -- even if it take them fifteen, twenty years." (Thelonious Monk) | Meine Sendungen auf Radio StoneFM: gypsy goes jazz, #165: Johnny Dyani (1945–1986) - 9.9., 22:00 | Slow Drive to South Africa, #8: tba | No Problem Saloon, #30: tba