Startseite › Foren › Über Bands, Solokünstler und Genres › Eine Frage des Stils › Blue Note – das Jazzforum › Jazz aus Südafrika: Jazz Epistles, Moeketsi, McGregor, Dyani, Pukwana, Feza, Masekela etc.

-

AutorBeiträge

-

redbeansandrice

gypsy-tail-windIch vermute, wo ich nochmal drüber nachdenke, die Antwort zu Granz steht oben schon: er hat die Touren halt wirklich selbst organisiert (und reiste meines Wissens in der Regel ja auch mit). Das scheint ja ausgenommen gewesen zu sein, weil damit quasi den Engländern nichts weggenommen wurde. Zu Hayes/Terry finde ich hier was, aber das meinst Du nicht, da geht’s nur um die rechtliche Seite der LP/CD-Veröffentlichung … jedenfalls ist das Album ohne die Bonustracks der US-CD (da ist die Begründung dann, dass die Rechte nicht Universal gehörten, es bleibt also rätselhaft) in der grossen Universal-Box von Hayes dabei. Die Liner Notes sind von Stanley Dance, aber lesbar finde ich sie gerade nicht – dass der uns was zu den britischen Gewerkschaften bzw. irgendeinem Tausch erzählt, glaube ich nicht.

https://www.jazzwise.com/features/article/tubby-hayes-how-the-little-giant-conquered-the-big-apple

Hier steht ein bisschen mehr, der Tausch war Zoot Sims im Ronnie Scott, ein Artikel von Simon Spillett, wenig überraschend… (Wahrscheinlich weiss ich es aus seinen Liner notes zur Fontana Box)Ah ja, genau – das ist die Session, von der ich bloss einen Teil auf dem seltsamen Album (Compilation?) „Cookin'“ habe, über die wir uns neulich im Hörfaden unterhalten hatten (noch zu jung für die Suche, scheint’s) – ich hatte davor gar nicht bemerkt, dass ich da einen eher unvernünftigen Kauf getätigt hatte, aber die Details habe ich schon wieder vergessen.

Das mit diesen Gegengeschäften ist ja fast wie bei Waffenexporten … (passend dazu verwendet auch Spillett zweifelhafte Sprache, wenn er über die Session schreibt, „this was a propaganda exercise par excellence“).

--

"Don't play what the public want. You play what you want and let the public pick up on what you doin' -- even if it take them fifteen, twenty years." (Thelonious Monk) | Meine Sendungen auf Radio StoneFM: gypsy goes jazz, #169: Pianistinnen im Trio, 1984–1993 – 13.01.2026, 22:00: #170 – 19.02.2026, 20:00; #171 – 10.03.2026, 22:00; #172 – 14.04.2026, 22:00 | Slow Drive to South Africa, #8: tba | No Problem Saloon, #30: tbaHighlights von Rolling-Stone.deJohn Carpenters „Escape From New York“ – „Die Klapperschlange“: 17 knallharte Fakten

„Poltergeist“: 10 gruselige Fakten

„Conan der Barbar“: 11 Fakten, die Sie noch nicht kannten

„Star Wars“: Alle Filme im Ranking

Harry Potter: Alle Harry-Potter-Bücher inklusive Theaterstück im Ranking

Klüger denken mit Musik! Die besten Songs zum Lernen und Studieren

Werbung

….ein album das ich schmerzlich vermisse! hat jemand die die klimt-ausgabe auf vinyl? die originalscheibe ist ja nicht bezahlbar….hinweise zu pressqualität und klang wären sehr hilfreich….

--

Hat Zappa und Bob Marley noch live erlebt!Da wär ich vorsichtig … Klimt scheint ja ganz allgemein Bootlegs herauszubringen. Aber klar, wenn es sonst gar keine Alternative gibt …

--

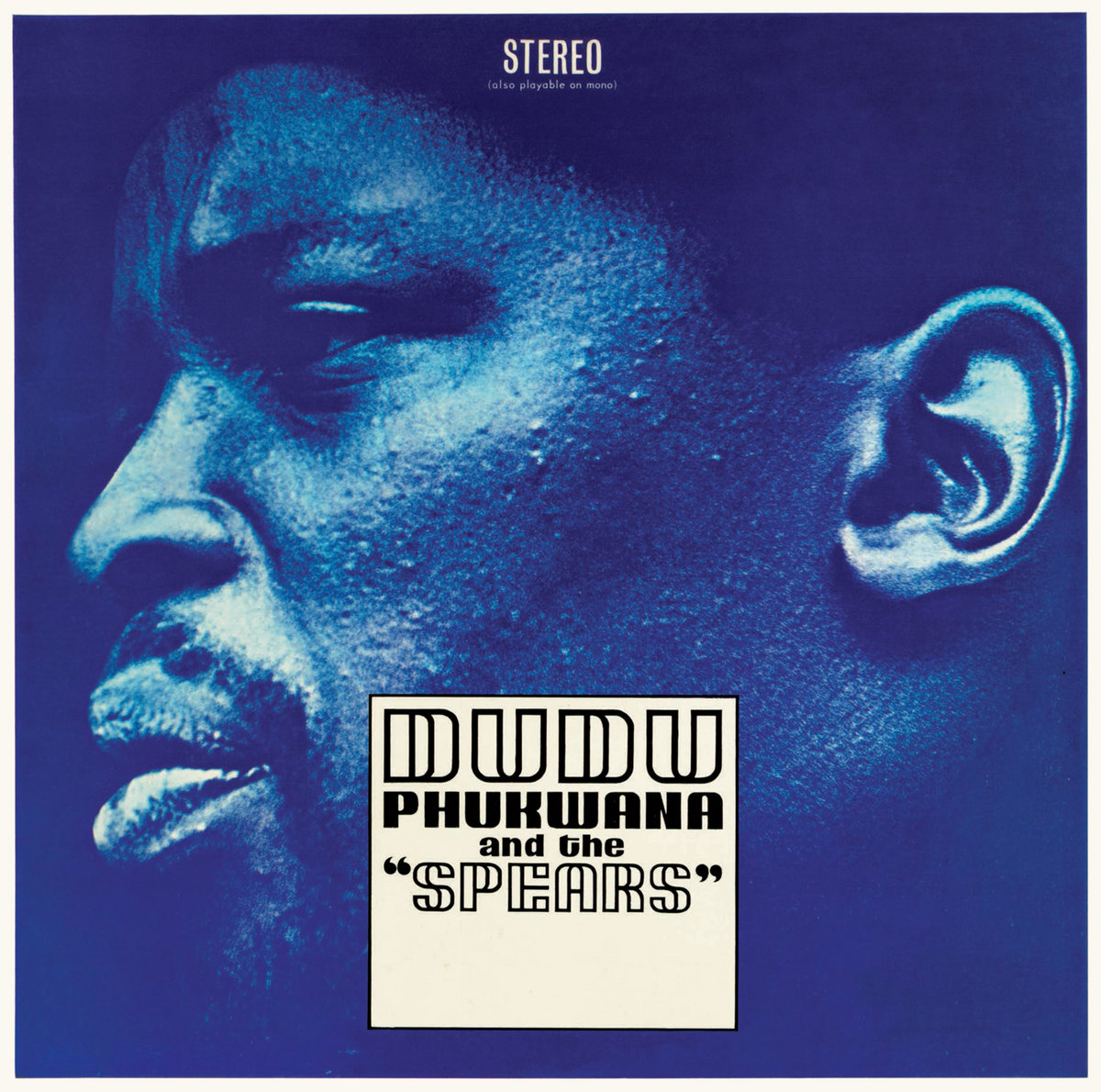

"Don't play what the public want. You play what you want and let the public pick up on what you doin' -- even if it take them fifteen, twenty years." (Thelonious Monk) | Meine Sendungen auf Radio StoneFM: gypsy goes jazz, #169: Pianistinnen im Trio, 1984–1993 – 13.01.2026, 22:00: #170 – 19.02.2026, 20:00; #171 – 10.03.2026, 22:00; #172 – 14.04.2026, 22:00 | Slow Drive to South Africa, #8: tba | No Problem Saloon, #30: tbaDudu Pukwanas eigene Alben wirken weniger ambitioniert als die von Dyani oder Moholo – ich kenne allerdings einige nur in Behelfsversionen aus der goldenen Zeit der Musikblogs und müsste sie dringend wieder einmal anhören. Vielleicht sind sie auch einfach mehrheitlich keine Jazzalben und es gelten andere Massstäbe? Am Genuss der Musik ändert sich für mich da jedenfalls eh nichts. Sein Debüt nach „Kwela“ mit Gwigwi’s Band (1967, Gwigwi ist der Altsaxophonist Gwigwi Mwrebi – ein Marabi-Album, immerhin mit zwei Altsaxern auf dem Cover und auch ähnlich prominent in den kurz gehaltenen Stücken, Reissues bei Honest Jon’s, zuletzt 2024 auf Vinyl) war 1968 „Dudu Phukwana and the ‚Spears'“, in London aufgenommen aber damals nur in Südafrika erschienen. Matsuli hat 2020 eine erweiterte Fassung davon herausgebracht und die Line-Ups so gut es geht aufgedröselt.

Die Original-LP wurde 1968 eingespielt, es gibt zehn kurze Stücke, Tanzmusik, in der sich Cape Jazz mit Soul-Jazz mischt. Das Line-Up: Confirmed: Dudu Pukwana (alto sax), Bob Stuckey (organ and bass pedals), Louis Moholo (drums). Likely: Phil Lee (guitar), Chris McGregor (piano), Teddy Osei (tenor sax), Mongezi Feza (trumpet), Harry Miller (bass). Possible: Jonas Gwangwa (trombone), Dudu Pukwana (tenor sax and piano), Remi Kabaka (drums or percussion), Jimmy Scott (percussion), Tunji Oyelana (drums or percussion).

Als Bonus gibt es 9 Stücke von 1969 mit ein paar interessanten britischen Gästen im Line-Up: Confirmed: Dudu Pukwana (alto sax), Richard Thompson (guitar), Simon Nicol (guitar), Harry Miller (bass), Louis Moholo (drums), Mongezi Feza (trumpet), Joe Mogotsi (vocals), Bob Stuckey (organ and bass pedals). Likely: Mamsie (Mthombeni) Gwangwa (vocals), Chris McGregor (piano), Phil Lee (guitar), Teddy Osei (tenor sax). Possible: Dudu Pukwana (tenor sax), Jonas Gwangwa (trombone), Remi Kabaka (drums or percussion), Jimmy Scott (percussion), Tunji Oyelana (drums or percussion).

Quelle für die Infos: https://matsulimusic.bandcamp.com/album/dudu-phukwana-and-the-spears – und da kann man das auch alles streamen.

Louis Moholo war also auch dabei, wenn Pukwana mit dem jungen englischen Organisten Bob Stuckey zu den südafrikanischen Wurzeln zurückkehrte. Besonders in der zweiten Session gibt es auch einigen Gesang … unter den zusätzlichen Stimmen ist Jonas Gwangwa prominent (wenn er es denn ist), in der zweiten Session gibt es eine Gitarre, die durchaus als Südafrikanisch durchgehen könnte (Philip Tabane, Allen Kwela, Lucky Ranku…) – und vermutlich von Richard Thompson kommt (oder von Simon Nicol, den ich gar nicht kenne – sie wechseln sich vermutlich ab, ich höre durchaus zwei unterschiedliche Gitarren-Sounds). Das ist natürlich faszinierend, aber am Ende ist das alles Tanzmusik mit guten Grooves und wenig Raum für Persönlichem – ausser für den Leader, dessen Sax auch hier unverkennbar ist. Ansonsten ist das ziemlich dick mit Gitarren, mehreren Drums, manchmal Klavier und/oder Orgel dazu, Percussion, riffende Bläsersätze … aber immer als Leadstimme Pukwanas Sax, da und dort von Feza an der Trompete ergänzt.

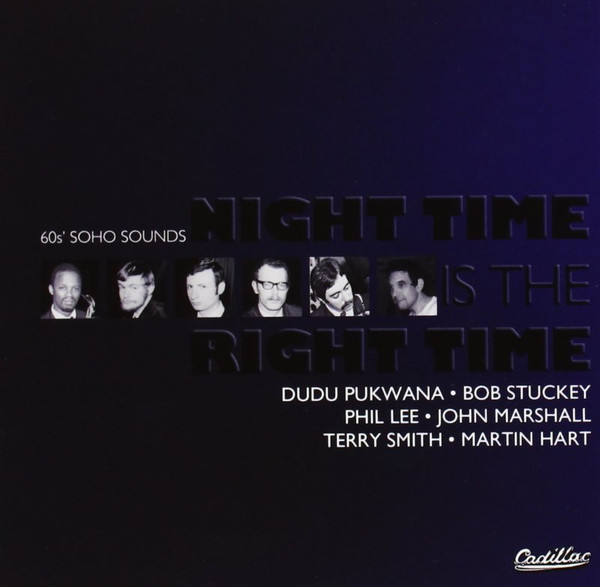

Da dann auch nochmal was zu Ronnie Scott’s Old Place: 39 Gerrard Street war die Adresse. Und als Scott’s Club zu gross wurde und weiterzog, lief der Vertrag noch für ein paar Jahre. Da Scott und sein Geschäftspartner Pete King tatsächlich für die Musik und nicht für den Profit ins Business gingen, liessen sie den Laden – dann eben „Old Place“ laufen, als Ort, wo die „new kids on the block“ ihre Musik präsentieren konnten, während Scott und King sich abmühten, an der neuen Adresse an der Fifth Street ein neues Jazz-Mekka in London zu errichten. Sechseinhalb Nächte pro Woche war das Old Place geöffnet, ein Doug Rouse war fürs Booking zuständig, „a man of long and multifarious experience of Soho life, who evolved a pattern that gave open house to new groups in the early part of the week, with residencies for more established groups such as Frank Ricotti’s and Graham Collier’s in the later part leading up to the weekend stalwarts, Mike Westbrook, Chris McGregor, Terry Smith & Dave Quincy, and the new young Hammond organ wiz Bob Stuckey“, so John Jack in seinen Liner Notes zur obigen Cadillac-CD aus dem Jahr 2009. Weiter: „I inherited the gig, having arrived as usual one Friday night to assist Doug only to find musicians and waitresses milling around. ‚Where’s Dougie? What’s happening MAN!!!!‘ Pete King erupted from Frith Street, took one look at the situation and with his noted perspicaccity turned to me. ‚You sort it out John, it’s yours … you’ve already got a set of keys!‘ It was several months before dear old Doug reappeared.“

18 Monate habe die „Old Place saga“ gedauert und viele Spuren hinterlassen in der Entwicklung des englischen Jazz und von da aus auch in der internationalen Szene – „little bread but lots of sustenance“. Neben Westbrook profitierten davon besonders dessen Sidemen Mike Osborne und John Surman. Dass Chris McGregor viele Nächte (oder wohl eher: frühe Morgen) lang im leeren Club üben durfte, hatte ich oben schon erwähnt, ebenso, dass bei Cadillac vor ein paar Jahrren auch eine fabelhafte Live-CD mit Aufnahmen der Mike Westbrook Concert Band erschienen ist, „The Last Night at the Old Place“.

Ein Überraschungserfolg – auch monetärer Art, wie es scheint – feierte im Old Place auch Dudu Pukwana mit seiner Orgelband mit dem erwähnten Bob Stuckey. Er hatte direkt nach der Schule einen Gig mit dem Singer/Songwriter Labi Siffre (auf der CD-Hülle „Sifri“ – mir jedenfalls völlig unbekannt) gelandet, dabei war auch noch der Drummer Woody Martin. Das Trio spielte im Club von Annie Ross. Stuckey hörte die Blue Notes bei ihrem damals regulären Gig im „Duke of York“-Pub in Fitzrovia und fragte Dudu, ob er mit dem Trio spielen wolle – und dann anscheinend auch noch bei einer UK-Tour von Sonny Stitt. Als Martin sich zurückzog, schlug er John Marshall und den Gitarristen Phil Lee vor – und die Band spielte dann im Old Place (inzwischen wohl längst ohne den Sänger/Songwriterin) und wurde dort zum Erfolg, der dazu führte, dass Pukwana (gemäss Wiki) zum ersten Mal in Down Beat erwähnt wurde: „Tenorist Ronnie Scott’s ‚Old Place‘, having a hard time breaking even, scored a financial success with the Bob Stuckey Trio, featuring the leader’s organ and altoist Dudu Pukwana.“

Auf der Cadillac-CD „Night Time Is the Right Time – 60’s Soho Sounds“ sind diese Leute auf Aufnahmen aus dem Old Place zu hören, Es gibt neun Stücke mit Pukwana (as), Stuckey (org), Lee (g) und Marshall (d) sowie weitere fünf mit Stuckey, Terry Smith (g) und Martin Hart (d). „Recordings from the artists‘ archives.“ steht auf der Rückseite der Papphülle, an manchem Zwischenapplaus sind sie als Live-Aufnahmen erkennbar, der Sound ist allerdings sehr gut, alles ist klar zu hören, auch die Drums sind recht gut eingefangen. Stuckey ist jetzt nicht der aufregendste Organist der Welt, aber er klingt ansprechend, während Lee und Marshall erwartungsgemäss gut klingen. Das ist Nachtclub-Musik auf hohem Niveau, die Arrangements sind ganz gut, Es gibt auch mal einen Bossa („Like We Did Yesterday“ aus Pukwanas Feder) und ein einschälgiges Cover („Kippie“ von Ibrahim), das allermeiste Material stammt von Pukwana (sein „Be, My Dear“ ist auch wieder dabei, neben dem Brand-Cover gibt’s noch je ein Stück von Stuckey und von Lee), dessen Saxophon in diesem Rahmen naturgemäss viel mehr Raum kriegt und individueller klingen kann als auf seinem Debutalbum – auch wenn die Musik dort wiederum eigener ist als was wir hier zu hören kriegen. Das ist also keine grosse musikalische Entdeckung, aber eine schöne Gelegenheit – und davon ist mir jede höchst willkommen! – Pukwana in einem ansprechenden Rahmen zu hören.

Das tolle Band-Foto aus der Hülle, das wie in Promo-Foto aussieht (Marshall mit Sticks, strenger Brille und Schnauz, Pukwana mit seinem Altsax und Lee, der eine Fender Stratocaster (oder ein ähnliches Modell) nach vorn hält, stehen hinter Stuckey, der an seiner Orgel sitzt, alle vier in Anzug mit Krawatte) finde ich leider nicht im Netz, aber das Album kann man ebenfalls bei Bandcamp kaufen und auch komplett probehören:

https://dudupukwanabobstuckey.bandcamp.com/album/night-time-is-the-right-time-60s-soho-soundsDie 25 Minuten ohne Pukwana lasse ich heute (und eh die meiste Zeit) aus … da gibt es Standards (wobei immerhin auch „I Feel Pretty“ (Bernstein/Sondheim) dabei ist, neben „Sweet Georgia Brown“, „All of You“ und „When I Grow Too Old to Dream“. Den Abschluss mach da das einzige Original, „Bob’s Hop“ von Stuckey.

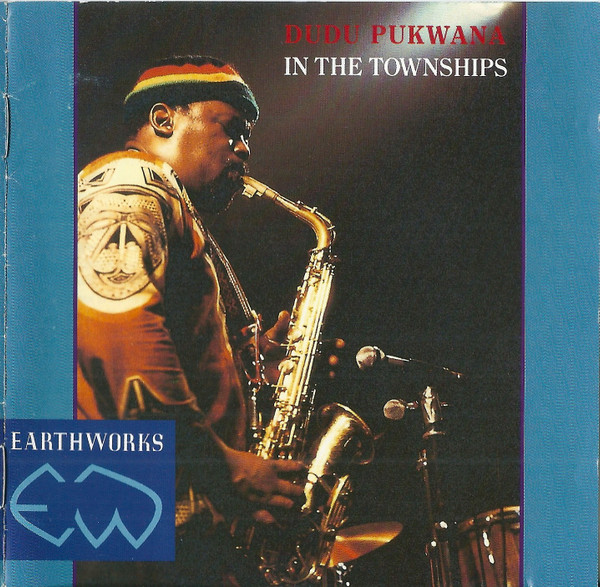

Als nächstes folgt bei Pukwana das Album „In the Townships“, aufgenommen 1973 bei zwei Sessions im August und November (Overdubs?) 1973 im Manor Studio nördlich von Oxford – und hier funktioniert für mich der schon 1968 genutzte Ansatz perfekt. Die Band ist kleiner und jede Stimme zählt: Mongezi Feza (t) und Bizo Mngqikana (ts) sind die anderen Bläser, Pukwana spielt auch etwas Klavier, was ja sein erstes Instrument war, und alle drei Bläser auch Percussion und Stimme. Dazu kommen Harry Miller an der Bassgitarre und dem Kontrabass sowie Louis Moholo an Schlagzeug und Percussion. Die Stücke sind etwas länger, in zweimal 18 Minuten finden sieben von ihnen Platz – mit der Ausnahme von „Sonia“ (Feza) alle von Pukwana. Die Musik rollt und groovt, selbst im langsamen Tempo von „Zukude“, in dem der Beat wie zurückgehalten wirkt, Moholo scheint stets etwas zu verzögern, zu schleppen, und ist doch total auf den Punkt, selbst im einsetzend Fade-Out, wenn Feza nochmal voll nach vorn drängt. Was mir nicht klar ist, ob es da und dort Overdubs gibt, ob die fliessend zwischen – ziemlich prominenten, in diesen Grooves hervorragend eingesetzten – Congas und ihren Blasinstrumenten bzw. im Fall von Pukwana vom Klavier zum Altsax wechseln. Es gibt aber Momente, in denen Pukwana loslegt und darunter eine Klavierspur zu hören ist – ev. sogar noch eine Bläser-Spur, in der auch ein Altsax dabei ist, in „Sonia“ scheint Pukwana als Solist mit seinem aus dem Ensemble ausbrechenden Lead ein Zwiegespräch zu halten, während auch einfache aber sehr effektive Klavierspur zu hören ist. Das funktioniert alles hervorragend und kommt so aus einem Guss daher, dass es gar nicht auffallen würde, wenn man nicht auf solche Details achten würde. Pukwana wirkt in diesem Rahmen wie eine Mischung aus Griot und altem Bluesman, abgeklärt und weise und dennoch quicklebendig und blitzschnell, auch wo er sich zurücknimmt, ist immer klar, dass das seine Musik ist. In der Verbindung von Kwela und Bop ist das wirklich ein perfektes Album geworden, auch mit hervorragend austarierten Arrangements, die so spontan und dahingeworden klingen, dass man sich darüber erstmal gar keine Gedanken macht.

Ich habe dieses Album in der Earthworks/Virgin-CD-Ausgabe von 1988, wie Discogs mir sagt – auf der Rückseite steht (p) & (c) 1983 Virgin Records und 1983 ist das Album bei Discogs eingereiht, obwohl es 1974 erschien, bei Caroline Records, einem Sublabel von Virgin, das nicht allzu lange existierte. Earthworks wiederum gehört in die Weltmusik der Achtziger: gegründet 1983, 1987 von Virgin übernommen aber nach dessen Verkauf an EMI 1992 wurde Earthworks wiederum an Stern’s Africa vertickt. Da ist Pukwana jedenfalls in prominenter Gesellschaft gelandet: im Earthworks-Katalog stehen Namen wie Youssou N’Dour, Thomas Mapfumo, Pat Thomas und aus Südafrika auch die populären Mahlathini and the Mahotella Queens. Bei Caroline waren es eher Gong und Klaus Schulze, Steve Miller und Lox Loxhill, Homesick James und Fred Frith. Aber auch Jabula (mit Pukwana) und ein zweites Album von Pukwana & Spear, „Flute Music“.

Ich mache jetzt aber mal mit diesem Album von 1975 weiter, „Diamond Express“, später auf CD auch als „Ubagile“ (Jazz Colours) bekannt. Entstanden ist es im Island Studio in London im Herbst 1975 und Mongezi Feza gewidmet, der am 14. Dezember 1975 an der britischen Kälte im wörtlichen und übertragenen Sinn verstarb (medizinisch betrachtet an einer unbehandelt gebliebenen Lungenentzündung). Feza und Pukwana zelebrieren hier ein letztes Mal ihre gemeinsame Magie: Funk-Nummern mit Lucky Ranku (g), Frank Roberts (elp), Ernest Mothle (elb, b), Louis Moholo (d/perc) und James Mene (d) [Ranko bzw. Mothole geschrieben] sowie einem Stück („Tete and Barbs in My Mind“, gewidmete Tete Mbambisa und Barbara Pukwana) mit Elton Dean (saxello), Nick Evans (tb), Keith Tippett (p), Ranku (g), Victor Ntoni (b) und Moholo (d). Hier finden Kwela und Bop mit Spuren von James Brown, Sly Stone und electric Miles zusammen. Wenn in „Ubaquile (See Saw)“ der Funk-Anteil dominiert, übernimmt in „Diamond Express“ wieder der singende Cape Jazz mit einem jubilierenden Saxophon, das wie im alten Blues Freude und Schmerz im gleichen Augenblick verkörpert. In „Madodana (Teh Young Ones)“, dem einstigen Opener der B-Seite, klingt der Groove so, als hätten die alle auch offene Ohren für den Funk aus Westafrika gehabt, bis hin zum Afrobeat. Irgendwann riffen auch die Bläser mit, es gibt ein paar Chants, eine aufheulende Gitarre zwischendurch – das ganze ist eine hypnotische Gruppenperformance, die man sich live auch als eine halbe oder eine ganze Stunde dauernd vorstellen kann, hier bricht nach fünf Minuten alles ab und die beiden Drummer tanzen gemeinsam ohne den Groove je zu verlassen. „… Tete and Barbs“ ist das kürzeste Stück des Albums, es öffnet frei, bis die Bläser sich zum hymnischen Thema aufschwingen, das auch ins Repertoire der Brotherhood of Breath perfekt gepasst hätte – inklusive entgleisendes Klavier, das hier allerdings im Mix fast etwas zu sehr versinkt – produziert haben Alan Bates und Michael Cuscuna. Das wäre wohl der Moment für Pukwana gewesen, sowas wie einen Durchbruch zu erleben, aber so weit kam es leider nicht. Der Closer „Bird Lives“ stammt wieder von der ersten Session, ist aber eine waschechte Bebop-Nummer (mit verwaschenen Becken leider), keine Gitarre, ein konventionelles (Instrument und Spielweise, das ist also bestimmt nicht Tippett) Klavier, Kontrabass (bei Mothle ist tatsächlich beides angegeben, bei Roberts steht summarisch „keyboards“) – und wenn das etwas konventionell los geht, so sind spätestens die Soli von Pukwana und ganz besonders das von Feza eine reine Freude. Der Trompeter fängt relativ konventionell an, verbeisst sich dann in eine Phrase, spielte die flächigen Stotterphrasen mit dem unenglich breiten und doch so leicht wirkenden Ton … macht Pausen … und dann steigt Pukwana nochmal kurz ein, bevor Roberts ein ganz ansprechendes Solo liefert (das tat er davor auch schon am E-Piano), während die Time der Band aber etwas instabil zu werden scheint. Moholo scheppert und klöppelt allerdings stur durch – der gibt sich keine Blösse. Nach dem Klaviersolo gibt es einen kurzen Austausch der Bläser, aber die vermttlich geplanten Fours kommen nicht so richtig zu Gang. Ein etwas zefahrener Abschluss leider, für ein bis dahin sehr tolles Album.

Von der Session mit Tippett etc. 2012 bei 1201 Music noch sechs Stücke auf den üblichen digitalen Plattformen aufgetaucht, die es dann 2021 auch auf CD gab, als Bonus-CD eines japanisches Reissues von „Diamond Express“ – die oben abgebildete Ausgabe, die ich natürlich sofort gekauft habe. Eine Stunde Bonusmaterial von 1975 mit einer solchen Band, lieblos mit generischem Cover rausgehauen (Discogs) und kaum jemand kriegt es mit – ein Skandal eigentlich, aber das passt leider total gut zum Umgang mit der Hinterlassenschaft dieser Musiker. Ohne ein paar bekloppte wie Hazel Miller, Michael King, Riccardo Bergerone (von dem u.a. die Tapes von Elton Dean mit Tippett, Miller und Moholo stammen, die in den letzten Jahren bei British Progressive Jazz aufgetaucht sind, oder auch „The 100 Club Concert 1979“ von Elton Dean’s Ninesense, die fabelhafte 2012 Doppel-CD auf Reel Recordings) wäre das alles längst vergessen und verloren. Entsprechend traurig ist auch Moholos Tod – da endet wirklich eine Ära. Es bleibt nur noch Abdullah Ibrahim, der allerdings längst als Solitär unterwegs ist – völlig verdient und zu Recht natürlich. Das nur als Grund, warum ich die Ära trotzdem zu Ende sehe … und der langlebigste aus seinem Umfeld, Makya Ntshoko, ist ja leider letzten Sommer auch verstorben. Moholo war wirklich der letzte dieser Generation von beharrlichen Kriegern.

Die sechs Bonustracks haben es in sich, denn auch mit Piano und Kontrabass geht Funk. Das klingt dann nicht mehr nach landläufigem Soul Jazz, geschweige denn nach JB, Sly Stone oder Miles, aber die Grooves sind gerade so packend – aber nicht nur im ersten Track spielt Tippett auch tatsächlich ein E-Piano. Im zweiten legt er dann am Klavier los – und hat wohl so viel McGregor wie Taylor gehört. Der Groove hier klingt unregelmässig einfach nur durch das Bass-Riff von Victor Ntoni. Mit „Blessing Light“ und „Blue Nick“ tauchen gleich zwei alte Blue Note-Stücke wieder auf. Diese neue Session – bzw. der Rest der „Dedicated to Nick and Barbs“-Session halt – ist wirklich eine grosse Bereicherung. Unterm Strich ist das trotz gewisser Funk-Elemente einfach eine tolle Jazz-Session – vielleicht war das nicht genug, um damals ein Album zu machen und es wurde weiteres Material mit einer neuen Band eingespielt? Wobei die Reihenfolge der Sessions mangels Infos von DA Music oder wem immer das Zeug heute gehört, natürlich unbekannt ist. Auch dies ist jedenfalls eine bestens eingespielte Band: mit Tippett hat Moholo zu dem Zeitpunkt glaub ich schon recht oft gespielt, Dean und Evans fügen sich gut ein, sind aber nicht sehr präsent … der Saxophonist scheint sich stark an Pukwana anzulehnen (sein Solo in „Blessing Light“ klingt von der Phrasierung her ganz wie der Meister, aber das Saxello hat halt kaum Volumen und hier auch etwas wenig Biss – aber viel Charme dennoch), Evans hat wie inzwischen längst zu erwarten ein paar sehr gute Momente. Die anderen spielen jetzt schon sei über einem Jahrzehnt zusammen – sind ja drei der Blue Notes. Der Closer mit einer Pennywhistle (Pukwana, nehme ich an) klingt dann vom Groove her wie ein paar Jahre später Osibisa – das ist „Black Horse“, ein Monster von fast 14 Minuten mit Bass-Ostinato und äusserst funky Rhodes, zu dem sich mit der Zeit das Klavier gesellt.

Ranku höre ich hier übrigens nicht, das ist wohl einfach ein Fehler beim Discogs-Eintrag oder er taucht nur da und dort mal auf … kann sein, dass ich gerade nicht mehr aufmerksam genug bin, das ist auch die letzte Runde Südafrika für heute und vermutlich der letzte Post ist diesem Faden bis in einem Monat oder so. Ich habe natürlich die ganzen Live-Mitschnitte der Brotherhood of Breath übersprungen: Willisau (Ogun) und die drei Cuneiform-Veröffentlichungen aus den Nullerjahren – alles grossartige Musik, besonders vielleicht das Set aus Berlin („Eclipse at Dawn“) wo Feza fehlt und Harry Beckett seine ganzen Solo-Spots übernehmen darf (wenn mich mein Gedächtnis nicht täuscht … ich komme hier dazu, dauert einfach noch etwas). Ich habe gestern gemerkt, wie sehr mit die BoB – mehr noch als die Blues Notes vielleicht, auf jeden Fall anders – berührt und konnte mir nicht vorstellen, nach den zwei ersten Alben einfach weiter zu machen. Der Osborne-Faden geht natürlich auch noch weiter – mit den zwei Alben mit Miller/Moholo jedenfalls noch, der Rest wäre hier schon off topic, auch wenn ich versucht bin (aber das ist nicht mein Entscheid), Osborne zum Ehren-Südafrikaner zu erklären, einfach wegen seines musikalischen Temperaments, das es so in Europa nicht wirklich gab. (Der obskure Drummer Peter Nykyruj auf „Marcel’s Muse“ scheint übrigens Australier zu sein, hier gibt’s ein kurioses Video.)

--

"Don't play what the public want. You play what you want and let the public pick up on what you doin' -- even if it take them fifteen, twenty years." (Thelonious Monk) | Meine Sendungen auf Radio StoneFM: gypsy goes jazz, #169: Pianistinnen im Trio, 1984–1993 – 13.01.2026, 22:00: #170 – 19.02.2026, 20:00; #171 – 10.03.2026, 22:00; #172 – 14.04.2026, 22:00 | Slow Drive to South Africa, #8: tba | No Problem Saloon, #30: tbahab die diamond express als originalausgabe auf vinyl und finde sie ausnehmend gut, pukwana hat für mich einen unverkennbaren sound, hat fast was magisches für mich. es ist eigenlich unglaublich , dass der mann mit diesem potenzial nicht so richtig einschlug….die bonus stücke würden mich schon arg interessieren….danke für deine ausführungen hier….

--

Hat Zappa und Bob Marley noch live erlebt!

Die zweite der bis zur Bob vier Big Bands von Chris McGregor nahm unter dem Namen Chris McGregor & The Castle Lager Big Band im September 1963 einen der ganz grossen Jazzklassiker Südafrikas auf. Sechs Stücke für die Ewigkeit, die McGregors stimmungsvolle Arrangements zwischen Ellington und Monk, Strayhorn, Benny Carter und Tadd Dameron (die Sax-Arrangements lassen mich an die zwei denken) präsentiert. Sechs Stücke, von denen das eine toller als das andere ist. Im ersten, „Switch“ von Kippie Moeketsi, gibt es Moeketsi in Bestform am Altsax, spannende Changes und Riffs, alles ohne richtiges tonales Zentrum, aber mit einem phantastischen Cape-Groove. „Kippie“ heisst dann das zweite Stück und hier wird deutlich, dass die selben Quellen (Ellington und Monk) bei McGregor und seinem Kollegen Abdullah Ibrahim manchmal auch recht ähnliche Ergebnisse zeitigten – komponiert hat das Stück Dollar Brand, wie Ibrahim damals noch hiess, neu arrangiert hat es McGregor. Und klar, das Solo stammt auch wieder von Moeketsi, aber dieses Mal an der Klarinette – und mit was für einem schönen Ton! Der Ton passt zum Arrangement, das wirklich überirdisch schön ist. „Eclipse at Dawn“ ist dann die zickige Nummer zur Abwechslung. Wieder von Brand komponiert und von McGregor arrangiert bewegt sich das Stück irgendwo zwischen Monk und – wer weiss, ob es dessen Platten bis ans Kap geschafft hatten? – vielleicht auch Herbie Nichols, an den mich auch das Klavierspiel des Leaders ein wenig erinnert, der sich hier ein Solo gönnt. Er hat eine ähnlich nonchalante Art, mal eine kleine Figur zu setzen, synkopisch und mit vielen Pausen, und die Phrase dann mit einem schnellen Lauf abzuschliessen. Doch zuerst trägt Dudu Pukwana am Lead-Alt das Thema. Nach dem Klaviersolo gibt es Moeketsi gleich nochmal an der Klarinette, fliessender, kantiger – dahinter Mongezi Feza an der gestopften Trompete. Dann Nick Moyake (der dritte der Blue Notes hier), mit fast grobem Gestus am Tenorsax: er nimmt sich Raum, aber lässt auch welchen mit vielen Pausen – ein tolles Solo, das in wenigen Takten eine ganze Welt öffnet. „Early Bird“ (McGrgor) ist dann eine schnelle Power-Nummer mit Blech-Fanfaren im Wechsel mit Saxophon-Läufen, bis das Blech dann auch einen eigenen Lauf kriegt. Und da sind die Drums in den Lücken und ein kleines Fill von Early Mabuza, bevor Barney Rachabane ein kurzes Solo spielt. Von dem die Trompete stammt, die aus der Band aussteigt, ist mir nicht klar (Feza oder doch auch mal der Lead-Trompeter Dennis Mpale?), McGregor nennt leider nur „Bob [Tizzard] and Nick [Moyake]“, die neben einem kurzen Klaviersolo im Austausch mit der Band und Mabuza zu hören seien. Tizzard ist der Lead-Posaunist, ich tippe daher mal auf Mpale hier. Und Moeketsis Klarinette erhebt sich am Ende auch noch kurz über der Band. „I Remember Billy“ ist dann wieder eine Ballade, komponiert von Moeketsi und wieder mit seiner exzellenten Klarinette im Mittelpunkt, bevor die ganze Band übernimmt. Hier kriegt man wieder die Ellington oder eher Strayhorn-Verarbeitung von McGregor zu hören. Ein Sax hören wir am Ende auch noch – vielleicht Ronnie Beer, der am zweiten Tenorsax dabei ist? Von Mcgregor stammt dann wieder der Closer, „Now“, das wie „Eclipse at Dawn“ Eingang ins Repertoire der Brotherhood of Breath fand. Nicht nur in diesem Stück ist Sammy Maritz (der Bassist auf den allerersten Blue Note-Sessions, siehe „Township Bop“ weiter oben) am Kontrabass ganz hervorragend. Hier kriegt Moyake, an den McGregor beim Komponieren gedacht habe, wie er in den Liner Notes schreibt, ein grosses Solo – wieder in total unaufgeregter Weise dargeboten aber mit Phrasen wie in Stein gemeisselt. Perfekt passt das ins Stück mit seinem trägen Swing und leicht dissonanten Riff. Nachdem die Band dieses Riff-Thema wiederholt, kriegt die verspielte Trompete von Mongezi Feza noch einen Spot – der Bass unter ihm ein wenig an Mingus erinnernd, die Bläser mit bittersüssen Begleitungen, angeleitet von den Posaunen. Am Ende trommelt Mabuza nochmal gegen die massiven Riffs an, die übrigens von Christopher „Columbus“ Nccukana am Barisax geerdet werden. Was für ein grossartiges Album – eine halbe Stunde Musik, in der das ganze Universum von Chris McGregor schon drin steckt. Der Titel „Jazz – The African Sound“ ist ein Statement, das ernstgenommen werden sollte – keinesfalls eine Anmassung!

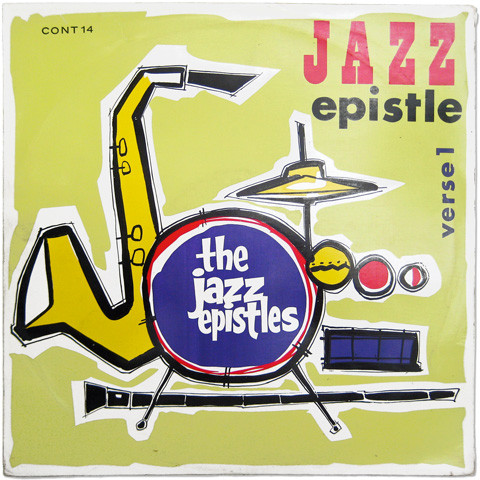

Das Album hat natürlich eine Vorgeschichte, so ein „defining South African jazz recording of it time“ (Francis Gooding in den Liner Notes fürs Jazzman-Reissue von 2015) kommt schliesslich nicht aus dem Nichts. Die Vorgeschichte hängt mit der Aufhebung des Verbots von „European liquor“ (Bier, Wein, Schnaps) für Schwarze zusammen, im Jahr 1962. Jazz und die „social drinking culture“ in den „shebeens“ der Townships wurde von der Alkoholindustrie rasch als passendes Thema erkannt, Bilder von Musikern wurden genutzt für Werbung, es wurde promotet und gesponsert, um neue Kundschaft zu gewinnen. 1961 bis 1964 fand das Cold Castle Jazz Festival statt, der bekannteste von diesen Events, gesponsert von der Brauerei Castle Lager, stellte das Festival die besten Jazzmusiker des Landes in einer Art Wettbewerb vor. Bei der ersten Durchführung in Johannesburg gewannen die Jazz Epistles (die Band von Dollar Brand mit Kippie Moeketsi, Hugh Masekela und Jonas Gwangwa) den ersten Preis in der Kategorie „Beste Band“. 1960 hatte die Band mit „Verse 1“ das erste südafrikanische Jazzalbum aufgenommen – auch das ein Klassiker, der aber längst nicht so reif klingt wie McGregors Album drei Jahre später. McGregor war 1961 mit den Cape Town Five im Rennen, zu denen auch Dudu Pukwana gehörte.

Das 1962er Festival fand im Moroka-Jabavu Stadio in Soweto statt, McGregor war mit einem Septet dabei, zu dem Sammy Maritz, Christopher „Columbus“ Ngcukana und Ronnie Beer gehörten. Dudu Pukwana und Nick Moyake waren mit den Jazz Giants dabei, Mongezi Feza mit einer Band von Eric Nomvete, Louis Moholo mit den Jazz Ambassadors – doch den Preis für die beste Band gewannen die Jazz Dazzlers von Mackay Davashe, während Pukwana den Preis als bester Musiker erhielt. Auf Gallo erschien das Album „Cold Castle National Jazz Festival 1962“ mit drei Stücken von McGregors Septett. 1963 fand das Festival wieder in Soweto statt, aber im Orlando Orlando Stadion. McGregor brachte wieder sein reguläres Septett mit Pukwana, Moyake, Ngcuakan, MPale, dem Bassisten Martin Mgjima und Mabuza mit. Die Band war da in wechselnden Besetzungen schon ein Jahr zusammen und trat auch als die Blue Notes auf. Wie Maxine McGregor später in ihrem Buch (das ich leider nicht kenne) schrieb, diente der Name dazu, davon abzulenken, dass es sich um eine „mixed-race“ Gruppe handelte und auf die Musik zu fokussieren. Dieses Mal gewannen die Blue Notes den Bandwettbewerb, während Ronnie Beer mit seinem Septett auf Platz zwei landete. 20’000 Leute hörten im Stadion zu – und die Verstärkung war schlecht, die Leute im Lauf des Tages zunehmend betrunken und frustriert darüber, dass sie in der einbrechenden Dämmerung nichts sehen und hören konnten. Sie hatten Eintritt bezahlt und kriegten dafür nicht, was sie erwartet hatten. Doch zum Glück scheint alles gut geendet zu haben.

Nach diesem Erfolg scheint McGregor die Idee für eine neue Big Band gehabt zu haben (die zweite nach derjenigen, die er während des Studiums 1960 auf die Beine gestellt hatte – schon das eine Band mit Musikern von unterschiedlichen Hautfarben – und Tizzard und Ngcukana waren schon damals mit dabei). Er ging also zur Union of South African Artists, die den musikalischen Teil der Festivals organisierte, um anzufragen, ob eine der Brauereien interessiert sei, eine Big Band zu sponsern. McGregor kriegte genügend Geld zusammen, um eine Band zusammenzustellen und eine Woche mit ihr zu proben. Danach folgten ein paar Gigs in Townships und kleineren Städten. Doch die Brauerei war nicht bereit, Konzerte in weissen Gegenden von Johannesburg zu sponsern – und das war eine mittlere Katastrophe, denn McGregors Absicht war es, landesweit Anerkennung für den lokalen Jazz zu generieren, und das ging eben nur so. Man fand dennoch ein Theater im Braamfontein, das die Band auftreten liess, und nun bemühten sich alle darum, für das Konzert Werbung zu machen.

Am 16. und 17. September war die Band in den Gallo-Studios und spielte ihr Album ein, am 20. folgte das Konzert in Braamfontein – und es tauchten so viele Leute auf, dass umgehend ein zweites Konzert am folgenden Abend angesetzt wurde. Allerdings tauchte da Drummer Early Mabuza nicht auf. Zum Glück war Louis Moholo da und sprang in letzter Minute ein. Die Presse berichtete enthusiastisch über die Konzerte, in denen McGregor solo, mit den Blue Notes und mit der Big Band spielte. Doch ohne Geld und mit den unterdrückerischen Rassengesetzen des Apartheid-Regimes gegen sich, löste sich die Band nach den Konzerten umgehend wieder auf. Maxine zitiert Chris: „All the musicians wanted to continue, but it would not have been possible for a band of fifteen or sixteen musicians to survive in the circumstance, even though I was very tempted. It was hard enough with the Blue Notes, who were only six.“

Als die Konzerte im September 1963 stattfanden, waren die Blue Notes bereits nach Antibes eingeladen worden – ihr Ticket raus aus dem Land. Sie gingen im Juli 1964 und blieben im Exil – bis zu ihrem Tod oder für viele Jahrzehnte, bis nach dem Ende des unterdrückerischen Regimes.

Die Castle Lager Big Band bleibt trotz ihres glorreichen Albums eine tragische Episode. In dem Moment, als klar wurde, dass sie kein Sponsoring für Auftritte in weissen Gegenden erhalten würde, löste sich nämlich auch der grosse Traum dahinter auf: über Berichte in international wahrgenommenen Zeitungen über das Land hinaus bekannt zu werden und so in einen internationalen Dialog zu treten. Niemand half McGregor und seiner Band dabei, in Übersee wahrgenommen zu werden. All das, worauf sie völlig zu recht so stolz waren, verpuffte in der Ignoranz und Abgeschnittenheit, die ihr Schicksal in Südafrika besiegelten. Die Band war natürlich auch an sich schon eine Message, eine Botschaft gegen das System – und wider alle Wahrscheinlichkeit hatte McGregor gehofft, durch den lähmenden Vorhang der Apartheid zu dringen, sich Gehör zu verschaffen, ein Lebenszeichen abzusetzen. Dabei hat diese Band die Prinzipien des Regimes widerlegt, hat gezeigt, dass ein Zusammenleben und Zusammenarbeiten möglich ist, dass es Harmonie und Freundschaft über die Hauptfarbe hinweg geben konnte. Das Ergebnis von all dem, „Jazz – The African Sound“, wurde allerdings ausserhalb Südafrikas damals kaum wahrgenommen. Die Kommunikationsmöglichkeiten blieben auch in den Jahrzehnten des Exils sehr beschränkt, die Musiker fristeten ein hartes Dasein an den Rändern in den USA oder in Europa. Das Reissue von 2015, aus dessen Liner Notes (Francis Gooding, wie gesagt) ich mich schamlos bedient habe, um die Geschichte nachzuerzählen, war eine Art verspätete Berichtigung davon, das erste internationale Reissue eines der wichtigen Alben des (süd-)afrikanischen Jazz, über fünfzig Jahre später und nach dem Tod seiner wichtigsten Protagonisten – aber die Botschaft der Musik ist bis heute klar, und sie ist heute leider schon fast wieder so wichtig und so aktuell wie damals, als das Album aufgenommen wurde. Ein Meilenstein und ein Mahnmal zugleich.

(Das Foto mit Columbus, Moyake, Mpale und Pukwana stammt aus dem Buch von Maxine McGregor, ich habe es von hier geliehen, wo ich auch die Musik zum ersten Mal gehört hatte, ein paar Jahre vor dem Reissue von Jazzman.)

--

"Don't play what the public want. You play what you want and let the public pick up on what you doin' -- even if it take them fifteen, twenty years." (Thelonious Monk) | Meine Sendungen auf Radio StoneFM: gypsy goes jazz, #169: Pianistinnen im Trio, 1984–1993 – 13.01.2026, 22:00: #170 – 19.02.2026, 20:00; #171 – 10.03.2026, 22:00; #172 – 14.04.2026, 22:00 | Slow Drive to South Africa, #8: tba | No Problem Saloon, #30: tba

„The rest of the band comes from South Africa – which is a wonderful place to come from.“ – Ronnie Scott bei seiner Einführung des BoB-Sets an den Berliner Jazztagen am 4. November 1971

Drei CDs mit Live-Mitschnitten der Brotherhood of Breath hat Cuneiform zwischen 2001 und 2008 veröffentlicht. Daneben gibt es natürlich noch den Klassiker aus Willisau, bei Ogun erschienen. Die Aufnahmen stammen aus den Jahren 1971, 1973 und 1975. Auch wenn die meisten Musiker aus England stammten (das sagt Scott direkt davor in seiner Ansage – „and the rest of the comes from South Africa, which is …“), ist das zweifellos südafrikanische Musik. Und es ist Musik, die den Traum von 1963 weiterträumt bzw. realisiert. In England, in Europa, war nach schwierigen Jahren am Ende doch möglich, was zuhause nicht ging: ein freundschaftliches Miteinander von Schwarz und Weiss, vereint in einer brodelnden Musik, die so jubilierend zu klagen weiss, so himmelhochjauchzend verzweifelt sein kann, wie das auch im alten Blues immer geht. Eine Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen anglo-südafrikanischen Free Jazz, ein Gebräu jenseits aller Hoffnung, das eben doch ganz real zustande gekommen ist. Und ein Quell endlosen Glücks für meine Ohren, Musik die Halt geben kann, die erheben und heraus reissen kann, die den Gräben, die sie immer auch öffnet, mit Leichtigkeit schwebend wieder entsteigt und emporschnellt in manchmal schier unfassbare Höhen. Das hat viel mit den Temperamenten zu tun, die hier im Miteinander aufeinanderprallen und stets mehr aus dem Ganzen werden lassen als die Summe seiner Teile.

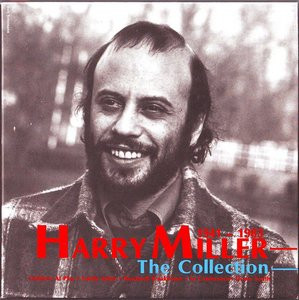

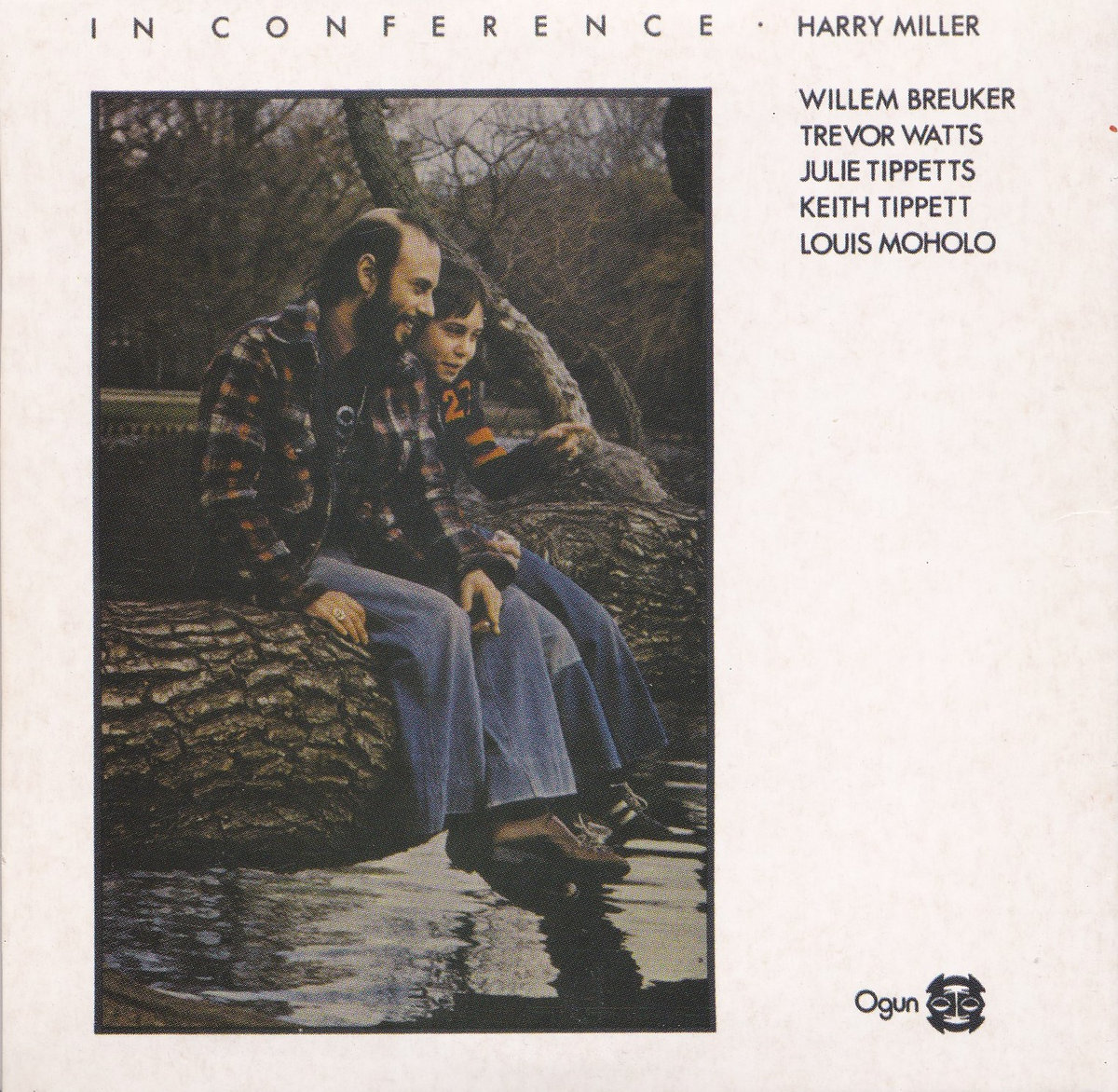

Chris McGregor beim Konzert in Berlin (Fotos aus dem Booklet von „Eclipse at Dawn“, aufgenommen von Roberto Masotti)Mastermind ist natürlich Chris McGregor, der sich allerdings als Pianist die allermeiste Zeit kaum Raum nimmt und den anderen den ganzen Platz überlässt. Was jammerschade ist, wenn man um seine Qualitäten weiss. Angetrieben wird die Band von einer Rhythmusgruppe, die – ich erwähnte es schon – zu meinen allerliebsten überhaupt gehört: Harry Miller am Bass und Louis Moholo am Schlagzeug.

Der früheste Mitschnitt stammt von Radio Bremen: Lila Eule, Bremen, 20. Juni 1971. Er macht die erste längere Hälfte von CD 1 von „Bremen to Bridgewater“ aus. Hier sind dabei: Harry Beckett, Marc Charig und Mongezi Feza (t), Nick Evans und Malcolm Griffiths (tb), Elton Dean und Dudu Pukwana (as), Mike Osborne (as, cl), sowie Alan Skidmore und Gary Windo (ts). Im „Funky Boots March“, der wilden Hymne von Windo/Evans, rufen Pukwana und Feza die Truppen zusammen. „Kongi’s Theme“ entstand für einen Film namens „Kongi’s Harvest“ (auf Wole Soyinkas gleichnamigem Stück basierend) und tauch im Film tatsächlich auf der Tonspur auf, wenn einmal im Hintergrund eine Band zu sehen ist (nicht die BoB, allem Anschein nach, wohl einfach Statisten – ich kenne den Film nicht). Auch hier ist Pukwana die Lead-Stimme, das Arrangement mit den Saxophonen und dem Dialog der Posaunen verrät wieder den Ellington-Einfluss. Feza bricht aus der erstaunlich diszipliniert auftretenden Band aus und man hört Fetzen eines Piano-Solos, leider off-mike. Dann „Now“ – Touches von Tadd Dameron, die coole Trompete von Marc Charig, Alan Skidmores heisses Tenorsax à la Coltrane, Pukwana, Griffiths. In Pukwanas „The Bride“ dann Feza und Windo. Eine Improvisation führt in Osbornes „Think of Something“ mit Pukwana über der Rhythmusgruppe – nahtlos weiter in „Union Special“, das kurze Thema im schwindellerregenden Tempo, angetrieben von Moholo, doch das Publikum will mehr – und wer will es ihm verübeln, das ist alles ein so wilder, mitreissender Ritt! „Andromeda“ folgt, vorwärtsgetreiben Miller am Bass, mit Kwela-Rhythmen und Soli von Feza, Evans und Pukwana, bevor das Set mit „Do It“ endet, in dem Windo und eine wilde Kollektivimprovisation die letzte Energie aus dem Raum zu saugen scheinen. Irre, das alles, aber leider in ziemlich dreckigem Sound.

Zweiter Stopp: Berliner Jazztage, Philharmonie Berlin, 4. November 1971. Ronnie Scott sagt die Band an und los geht’s wie eine Dampfwalze. Das Line-Up ist dassele mit einer wesentlichen Leerstelle: Feza verpasste den Gig, warum weiss niemand mehr. Das gibt Beckett und Charig die Chance, häufig ins Rampenlicht zu treten, und beide glänzen. Im öffnenden „Nick Tete“ (Pukwana – wo nichts steht heisst das immer: McGregor) ist die leicht und elegant fliessende Trompete von Beckett gleich zu hören, dazu kommt Pukwanas deutlich bissigeres Altsaxophon, während Moholo den Rhythmus zerlegt – doch das alles bringt Beckett nicht aus dem Tritt. Die Musik bricht aus allen Bahnen für „Restless“, eine wilde Klangcollage, ein kollektives Arpeggio aus Pfiffen und Schrein, garniert mit Rimshots, aus dem sich das boppige Thema herausschält, das wie Marcello Carlin in den Liner Notes zu recht bemerkt, ein wenig an die frühen Stücke von Cecil Taylor erinnert. McGregor kriegt an diesem Abend einen richtigen Flügel und nimmt sich mehr Raum als üblich, der Sound ist fast sowas wie Hi-Fi, zumindest für BoB-In-Concert-Verhältnisse – und das Set ein Hochgenuss. McGregor also, mit Miller/Moholo hinter sich, dann Charig mit einem beeindruckenden Solo, flüssiger Bop gemischt mit Einflüssen aus den experimentellen Welten von Don Cherry, klanglich nicht so weit von Lester Bowie (so Carlin) – doch dann bricht die Band wieder aus wie ein Vulkan. Als könne sie den immensen, geometrisch geformten leeren Raum in Scharouns Gebäude nicht ertragen, wenn sie nicht jede Ecke mit wild tanzenden Tönen gereinigt hat. Aus dem Wilden taucht „Do It“ auf, Pukwanas kleines Thema, das sonst selbst eher für wilde Momente sorgte, aber hier recht ruhig daher kommt. Pukwana und Osborne brechen da und dort aus, Skidmore spielt das einzige eigentliche Solo – das ist ja immer Bandmusik, in die Soli zwar durchaus charakteristisch sein können – aber nie müssen, denn die Stimmen sind auch im Ensemble so individuell, dass es fast an ein Wunder grenzt, dass diese Band überhaupt funktionieren konnte. Im Titelstück – Dollar Brands einer Beitrag zu „Jazz – The African Sound“ – brechen die Musiker wiederholt aus den getragenen, Ellington-getränkten Klängen aus. Evans, Osborne, freier Blow-Out bis zur Ekstase, Freude und Schmerz in einem – bis Evans‘ Posaune die Melodie zurückbringt. Wahnsinnig stark, das alles – kaum auszuhalten eigentlich. Und spielt McGregor inzwischen ein Fender Rhodes? „The Bride“ von Pukwana dauert hier über eine Viertelstunde, Windo kreischt minutenlang, Miller/Moholo lösen alles auf – gemeinsam schlafwandelnd … das Ensemble kehrt zurück, über dem Riff erhebt sich wieder Windo, dann kündigt sich Malcolm Griffiths an der Posaune an, die aber erst nach weiteren Minuten der sich überstürzenden Kaskaden und mitreissenden Riffs – Miller! Moholo! – wirklich zum Solo ansetzt, von Kollege Evans sekundiert. Danach wieder das Ensemble, aus dem sich noch einmal eine Trompete emporschlängelt – Beckett? Die Riffs drehen und tanzen, das Tempo bleibt flexibel, alles in ständiger Bewegung, mitreissend, frei swingend. Was kann nach so einer Katharsis noch folgen? Das Monk-artige „Now“ von McGregor als Auflösung – jetzt kann die Band sich wieder entspannen (na ja, BoB-Entspannung halt) und in einen Blues fallen, Charig fängt an, Skidmore übernimmt – und klingt plötzlich gar nicht so weit weg von seinem etwas älteren Kollegen Tubby Haynes. Fast scheint es, als wollten McGregor, Miller und Moholo ihn mit ihren Volten aus dem Konzept bringen, doch das schaffen sie nicht – und auch nicht dem wild hereinbrechenden Windo, der Fours mit ihm spielt, gelingt das nicht. „That’s all, folks“, sagt der „Funky Boots March“ (Sousa on Acid?), das BoB-Evergreen von Windo/Evans. Ein gigantischer Erfolg, damals in Berlin – es folgen auf der CD noch zweieinhalb Minuten Applaus mit Ronnie Scott und McGregor – „Bless you all, bless you a thousand times, bless you“, sagt er zum Publikum, und man fragt sich, warum die Band nicht noch viel mehr Erfolg hatte, nicht ständig auf Tour war, nicht zum Fundament einer guten, soliden „Karriere“ für all ihre Mitglieder werden konnte. Trotz Fezas Abwesenheit ist dieser Mitschnitt eins meiner liebsten Dokumente in Sachen südafrikanischer Jazz.

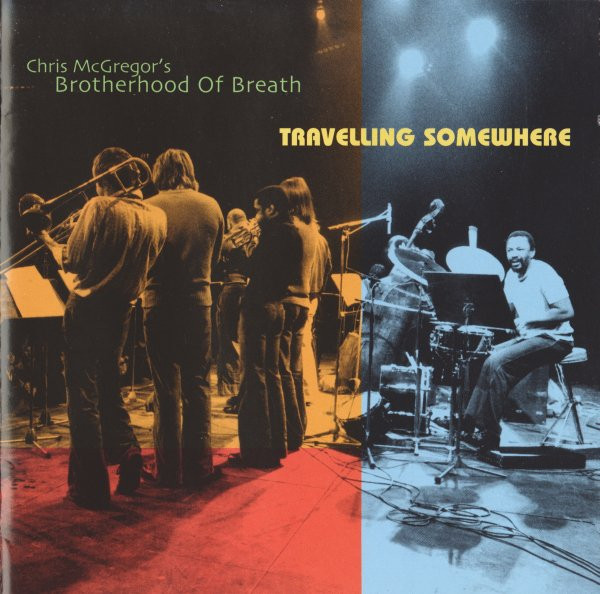

Harry Beckett in Berlin 1971 (Credits wie oben)Zwei Jahre später war die Brotherhood wieder unterwegs – in der Lila Eule, Bremen, 19. Januar 1973 wurde sie einen ganzen Abend lang mitgeschnitten, drei Sets sind auf der CD „Travelling Somewhere“ (der ersten der drei auf Cuneiform, Berlin war die letzte) zu finden, von einem Radio-Mitschnitt habe ich das dritte und den vermutlich grössten Teil des vierten auch noch. Das Personal ist noch fast dasselbe: Mongezi Feza ist wieder dabei und statt Alan Skidmore hören wir Evan Parker – wie schon auf dem zweiten Studioalbum. Auch das ist eine professionelle Aufnahme von Radio Bremen und der Sound entsprechend recht okay – besser als der von 1971 jedenfalls, aber das Klavier ist verstimmt und geht manchmal ziemlich unter und der Bass klingt undefiniert grummlig.

In den Liner Notes von Mike Fowler gibt es noch ein paar weitere Details zum Film nach Soyinkas Stück: Quincy Jones war die erste Wahl für die Musik gewesen, aber er hatte wohl keine Zeit, und so ging Soyinka auf McGregor zu. Der konnte nach Nigeria reisen und westafrikanische Musik aufsaugen – in der Musik des Soundtracks seien auch zwei Drummer aus Ghana und einer aus Nigeria zu hören. Und der Film wurde zum Katalysator: McGregor konnte eine Band zusammenstellen, diese anständig bezahlen … und der Grundstein für die BoB war gelegt. Kurz danach erhielt McGregor vom Arts Council of Great Britain auch noch ein kleines Stipendium. Und so wurde der Traum der eigenen Big Band endlich möglich. Maxine McGregor schreibt in ihrem Buch (via Fowler), sie sei erstaunt gewesen, dass die Band nicht umgehend von einem Manager oder Promoter unter Vertrag genommen worden sei: „It had such obvious power, and was so evidently far and away the most exciting and joyous music around that it just seemed unbelievable that no one came forward with a serious proposition.“ Immerhin waren die Kritiken sehr gut und die Band konnte auf Tour gehen. Viel Geld war nicht drin, und das Organisatorische mit 15 Querköpfen war natürlich ein ständiger Albtraum. Hazel Miller gehörte zu den Leuten, die sich eine Zeit lang Mühe gaben, die Band zu managen.

Set 1: eine irre druckvolle Version von „MRA“ (Pukwana) zum Einstieg, McGregor/Miller/Moholo brennen, Solo-Stimmen schälen sich immer wieder kurz aus dem Ensemble heraus. „Restless“ beginnt dann mit dem Trio und einem Klaviersolo – und dann steigt Harry Beckett ein, gefolgt von Dudu Pukwana. Eine kleine Coda und ein schneller Abschlusss, der fast unmittelbar in „Ismite Is Might“ übergeht, eine reine Ensemble-Performance, die nach Gospel klingt und auch eine Art Begleitung eines tollen Schlagzeug-Solos von Moholo ist. Arco-Bass, die klagende Sax-Section, darüber eine jubilierende Trompete (fast ein wenig à la Brass Fantasy). Dann „Kongi’s Theme“ (aus dem Film nach Soyinka), Trompeten-Trio über Posaunen-Riff, dann die Reeds, Solo von Nick Evans mit Gegenmelodie von Beckett und am Schluss noch Mike Osborne – und die ganze Zeit ein leichter, aber wahnsinnig treibender Beat von Moholo, irgendwo zwischen Boléro und Afro-Beat. Eine halbe Stunde, in der ich mich kaum zu atmen traue!

Set 2: In „Wood Fire“ sind die Posaunen dran, zuerst Evans und danach Griffiths – die Band ist nie lang still, entwirft ständig spontan neue Begleitungen, auch mal direkt aus einer Klavierfigur von McGregor abgeleitet. Pukwana steigt hinter den Posaunen ein, das Stück entwickelt sich mehr und mehr eine grosse Kollektivimprovisation – mit fast 14 Minuten nach dem zwölfminütigen „MRA“ das längste Stück hier. Nahtlos geht es dann mit Pukwanas Klassiker „The Bride“ weiter, Dudu und Chris und die Band, nicht zuletzt mit Trompetenfanfaren. Weiter geht es mit „Travelling Somewhere“, dem groovenden Titelstück, in dem sich Gary Windo wieder einmal die Hörner abstösst, während die Band für einmal ziemlich gesittet aufspielt und einfach das ellingtoneske Thema daherrifft (Fowler hört hier ein Solo von Mongezi Feza, das er „one of the most exciting he ever recorded“ nennt – ich verstehe das nicht; ganz generell: dass die Trompeten inzwischen relativ wenig Raum kriegen – oder sich nehmen – , fällt auf).

Set 3: In „Think of Something“ hören wir Mike Osborne, den Altsaxophonisten, der das Stück auch komponiert hat, in bestechender Form, während die Posaunen hinter ihm riffen – doch er zweite Hauptakteur ist einmal mehr die Rhythmusgruppe. Mit Miller/Moholo spielte Osborne ja lange Zeit im Trio, aber auch mit McGregor fühlt er sich wohl. Griffiths ist der Posaunist, der dann auch noch soliert – und Louis Moholo der Schlagzeuger, der die ganzen zehn Minuten einen unverwechselbaren Stomp trommelt, voll nach vorn, knusprig und frisch. „Do It“ von McGregor muss aus Zeitgründen – die CD ist ein paar Sekunden unter 80 Minuten, mehr ging 2001 noch nicht – nach etwas über neun Minuten ausgeblendet werden. Noch ein Ensemble-Stück zum Ausklang, in dem die Band ihre Sounds aufstapelt, während Solo-Stimmen über die Ensembles emporsteigen: unverkennbar Windo, aber auch Pukwana, der mit der Band zu spielen scheint.

Set 4 (I presume – nicht auf der CD, liegt mir zusammen mit Set 2 als Radio-Mitschnitt vor): „Joyful Noises“, langsamer Einstieg, Piano mit Rhythmusgruppe, sehr frei und ohne festen Beat, dann kommen Bläser dazu, allmählich schält sich das klagendes Motiv heraus, diverse Bläser mischen sich ein, es gibt abwechselnd Verdichtungen und dann wieder sparsamere Passagen, eine Trompete soliert: Feza vermutlich, ziemlich toll jedenfalls. Darunter wird McGregor aktiv, Miller/Moholo stellen allerlei mit dem Groove an, lassen ihn versiegen, ziehen ihn wieder hoch … das alles hat nicht die so laute introspektive Seite wie auf dem Album, wirkt dafür aber auch ungleich freier. Das geht dann über in „Davashe’s Dream“ von Mackay Davashe (und der Moderator sagt kurz die Band an), der Ton wird hier nun definitiv nachdenklich, eine Walking-Ballade mit einem explodierenden Pukwana. Die letzten Minuten rollt die Band dann durch „Nick Tete“, wieder schälen sich die Stimmen von Evans oder Pukwana kurz heraus, während die Trompeten ihre Fanfaren spielen. Nach nicht ganz 26 Minuten blendet leider auch dieses Set aus – die kurze Stunde im Radio war um (53 Minuten – also Nachrichten, kurze Ansage, dann Sets 2 und eben dieses hier) – „In unserer Reihe ‚Stolen Moments‘ hörten Sie Aufnahmen von Chris McGregor und der Brotherhood of Breath“, sagt der Moderator noch.

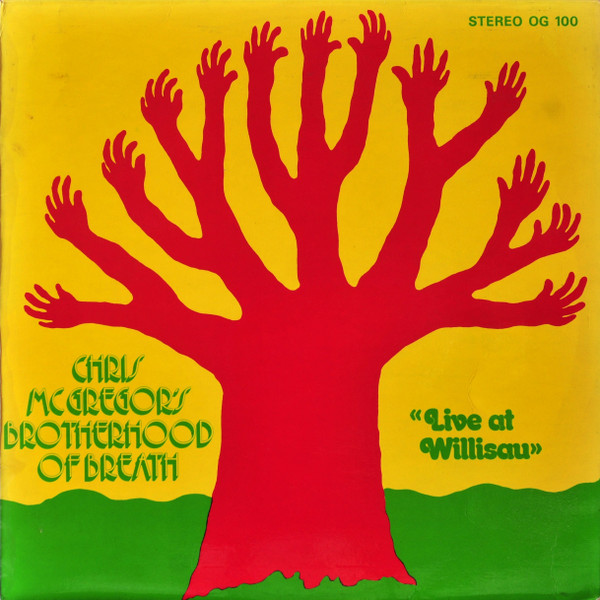

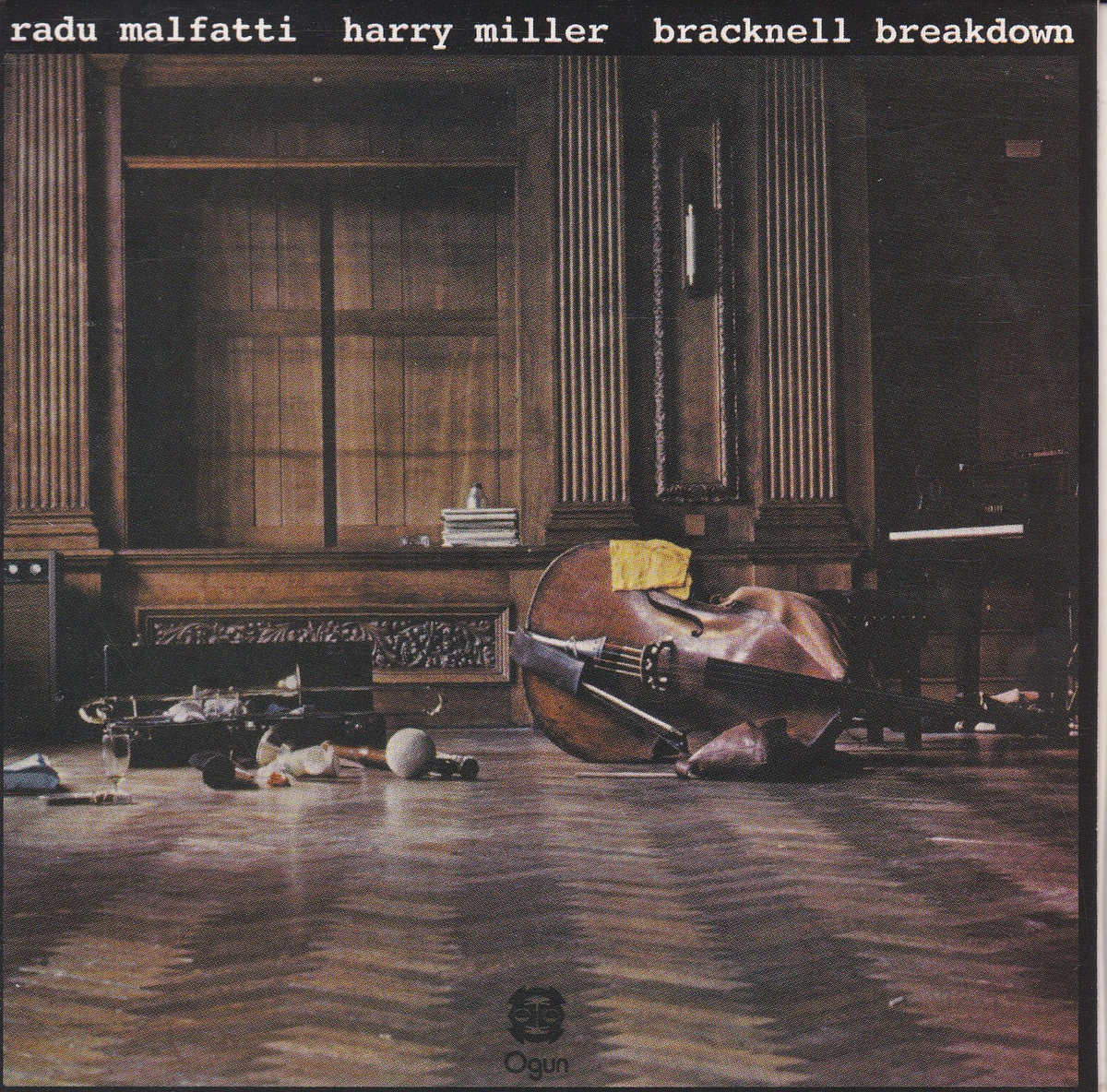

Acht Tage später und ca. 850 Kilometer südlicher: Mohren, Willisau, 27. Januar 1973 – und das erste Live-Album der Brotherhood, ihr drittes, 1974 beim neuen Label von Hazel Miller veröffentlicht: das erste Album auf Ogun. Zum 20. Jubiläum von Ogun und dem Jazzfestival Willisau erschien es 1994 auf CD wieder, mit fünf Bonustracks, etwa 26 Minuten mehr Musik. Statt Malcolm Griffiths ist Radu Malfatti dabei, sonst ist die Band die selbe wie in Bremen. Das Klangbild ist hier wieder völlig anders, irgendwie unhomogen, aber für einmal klingt der Bass endlich mal gut, man hört jeden Ton von Miller.

Auch in Willisau war die Band in guter Stimmung, aber nach den Mitschnitten von 1971 und dem von 1973 aus Bremen brauche ich hier länger, um reinzufinden, finde die Musik etwas müde, etwas verhalten. Vielleicht ist die Band etwas aggressiver drauf, weniger in Party-Stimmung und eher etwas in Richtung klassischer Free Jazz unterwegs? „Do It“ ist der lange Opener und Evan Parker ist der Hauptsolist, bevor im kurzen „Restless“ Dudu Pukwana zu hören ist. McGregor ist hier und auch im Intro vom folgenden „Camel Dance“ prominent zu hören, aber sein Klavier klingt leider nicht besser als das in Bremen. Im „Camel Dance“ – dem ersten unveröffentlichten Stück – setzt die Rhythmusgruppe aber einen tollen Groove auf, und wenn die Bläser einsteigen, kommt Leben in die Bude. Harry Beckett ist hier der Solist, aber wie immer geht es ebenso sehr ums Ensemble, um die Grooves, die Riffs, den Push von Moholo. „Davashe’s Dream“ folgt, und auch Mackay Davashes Stück landete nicht auf der LP. Zu hören sind die üblichen Solisten, also Pukwana und Feza. In „Kongi’s Theme“ hat Radu Malfatti das Posaunensolo geerbt, und das – zusammen mit den folgenden drei Stücken auch wieder auf der LP – ist dann ein Highlight. Moholo trommelt einen trockenen Beat, McGregor spielt eine tolle Begleitung, während die Bläser riffen und Malfatti den Grat zwischen Abstraktion und Melodie beschreitet. Es folgt ein zumindest für mich neues Stück, „Tunji’s Song“ von Tunji Oyelana, vermutlich dem oben erwähnten nigerianischen Drummer, jedenfalls klingt das nach Highlife, nicht nach Marabi oder Kwela. Hier ist neben der riffenden Band Fezas irrlichternd tanzende Trompete (wie eine Motte im Licht?) die prägende Stimme, aber auch McGregor gönnt sich ein paar Takte, leider zu tief im Mix (ich denke, dass es gar keinen Mix gibt, ist hier das Hauptproblem). Im nachdenklichen „Ismite Is Might“ ist Nick Evans zu hören – und die Band ist inzwischen aufgewacht, das ist wirklich gut. Aber dass mich ausgerechnet das Konzert nicht vom Hocker haut, mit dem Hazel Miller ihr Label startete, irritiert mich schon ein wenig (ich weiss jetzt aber auch wieder, warum sich an die CD wenig Erinnerungen eingeprägt haben). Das 1974 veröffentlichte Segment endet mit „The Serpent’s Kindly Eye“. Auf der CD folgen noch „Andromeda“ (Soli von Evans und Charig – schade, kriegt man ihn so selten länger zu hören), ein ganz kurzes „Union Special“ als Sign-Off und zum Abschluss wieder einmal der „Funky Boots March“ (hier einfach als „Funky Boots“) von Windo/Evans – und in diesen letzten zehn Minuten kocht der Laden dann endlich doch noch.

—

Das Festival in Willisau wurde erst 1975 gegründet – aber die Konzertreihe von 1973 kann sich mehr denn sehen lassen. Später im Jahr schauten Rena Rama vorbei, Keith Jarrett gleich zweimal: solo und mit dem American Quintet (inkl. Guilherme de Franco), die Association P.C. mit Jeremy Steig und die Michel Portal Unit waren da, der britische Jazz stark vertreten mit Evan Parker und Paul Rutherford im Quartett von Kowald, einem Quartett um Keith Tippett mit Radu Malfatti, Harry Miller und Paul Lytton sowie der John Warren Big Band (mit Beckett, Evans und Griffiths aus der BoB). Und das Irène Schweizer Trio und OM spielten 1973 im Mohren (leider heisst der Gasthof immer noch so, ich hab dort auch schon mal übernachtet, als ich beim Jazzfestival war) – von 1966 bis November 1972 fanden die Konzerte noch im Kreuz statt, dann zogen sie in den Mohren, wo auch das Festival in den ersten Jahren stattfand. Hier gibt es alle Poster dazu – das von McGregor wurde gleich zum Plattencover:

https://www.willisaujazzarchive.ch/posters/1973/1219.html

Die Brotherhood of Breath kehrte 1975 gleich für ein Konzert sowie fürs Festival zurück, und dann 1988 noch einmal (und erneut 1990, nach McGregors Tod) – und die Konzerte sind dokumentiert, aber nicht wirklich zugänglich (vgl. die Icons mit Links in der rechten Spalte, hinter den Play-Buttons gibt’s Snippets):

https://www.willisaujazzarchive.ch/people-acts/person/chris-mcgregor.html

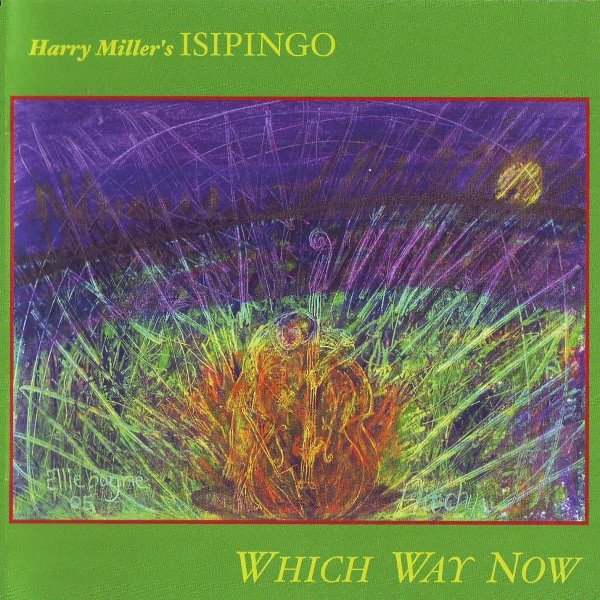

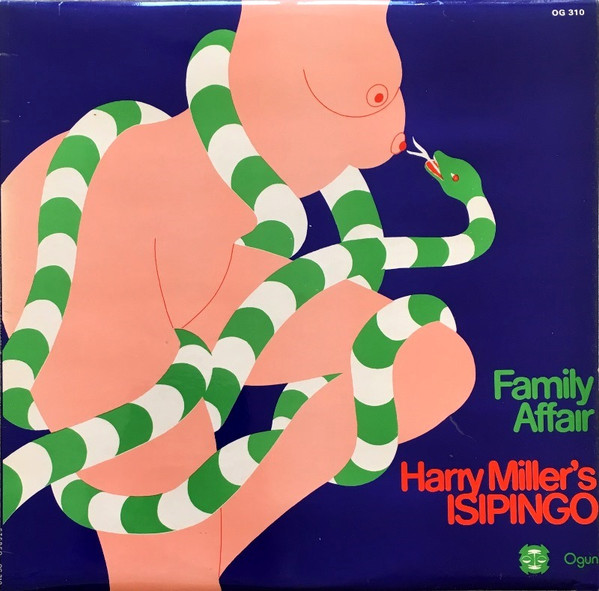

Die Südafrikaner waren in Willisau gern gesehen. 1975 spielte das Mike Osborne Trio dort, kehrte 1975 als Quartett mit McGregor zurück und war 1976 wieder im Trio da, neben Isipingo, der Band von Harry Miller, während Moholo im selben Jahr auch mit einer Schlagzeug-Gruppe von Pierre Favre auftrat („Singing Drums“) und 1994 mit seiner Band Viva La Black ins Luzerner Hinterland reiste. Dudu Pukwana war 1983 mit Zila wieder dort und 1990 mit den South African Friends sowie der BoB Ghost-Band). Und Johnny Dyani war 1974 mit Dollar Brand’s African Space Programme dort, 1978 als Solist und mit dem David Murray Trio, mit dem er 1982 noch einmal zurückkehrte (das erste Mal mit Andrew Cyrille, das zweite Mal mit Steve McCall).

Die Band in Berlin 1971 (Credits wie oben)McGregor war inzwischen nach Südfrankreich gezogen (und war nach RCA bei Ogun gelandet, wo 1974 das Willisau-Album als erste Veröffentlichung des Labels erschien). Es gab auf dem Kontinent mehr und besser bezahlte Gigs als in England, wo aber die meisten Musiker weiterhin lebten. Dort regelmässig für Proben hinzukommen, war nicht leicht. 1975 tourte die Brotherhood of Breath zweimal durch England, und Aufnahmen davon machen den Rest von „Bremen to Bridgewater“, dem mittleren der drei Cuneiform-Sets, aus. Eine der Touren war vom Arts Council gesponsert (Maxine McGregor schreibt, die erste, die Archive des Arts Council dokumentieren die zweite, wie Francesco Martinelli in den Liner Notes schreibt).

Bridgewater Arts Centre, Bridgewater, England, 26. Februar 1975 – laut Evan Parker war es ein running gag in der Band, ihre Gigs „Trouble over Bridgewater“ zu nennen. Nur zwei Stücke wurden veröffentlicht – es gibt mehr, aber dafür war hier kein Platz. Die zwei Stücke dauern zusammen immerhin 29 Minuten und stehen am Ende der ersten CD des genannten Sets. An der Posaune ist statt Malfatti wieder Griffiths dabei, statt des Tenorsaxophons von Gary Windo kriegen wir ein drittes Altsax, nämlich Elton Dean. Und Moholo war verhindert und wird von Keith Bailey ersetzt. Das nun hatte Moholo selbst festgestellt und Nick Evans bestätigte es. Evan Parker erinnerte sich hingegen an einen Bridgewater-Gig mit Laurie Allen am Schlagzeug und mit Skidmore. Bailey spielte mit BoB-Leute in Harry Millers Band Isipingo oder mit Harry Becketts Joy Unlimited und hatte mit Keith Tippett, Graham Bond oder Brian Auger’s Trinity gearbeitet. Fast 20 Minuten von „The Serpent’s Kindly Eye“ demonstrieren die Entwicklung der BoB hin zum immer freieren Spiel. Die Riffs tauchen zwar da und dort noch auf, aber hauptsächlich wird über den stets treibenden Grooves (die Drums sind toll – aber ich glaube gerne, dass das nicht Moholo ist) frei improvisiert, im Kollektiv, aus dem sich hie und Stimmen herausschälen. Pukwana ist länger zu hören, Miller steht auch mal im Zentrum und am Ende ist Elton Dean an der Reihe. Es dauert, bis die Band abhebt, aber sie erklimmt hier wieder Höhen, die in Willisau leider nur in der Ferne zu erahnen sind. Dann folgt ein halb so langes Stück, das anscheinend von Mike Osborne stammt, aber niemand konnte sich mehr an den Titel erinnern. Nick Evans meint, es habe damals wohl noch gar keinen Titel gehabt, Titel seien oft erst vergeben worden, wenn ein Stück auf einem Album landete und einen benötigte. In dem relativ konventionellen Stück hören wir Osborne ausgiebig, er wechselt zwischen melodischen Linien und plötzlichen Ausbrüchen so, wie das Stück zwischen Swing und Back-Beat wechselt.

Bridgewater Arts Centre, Bridgewater, England, 11. November 1975 – Runde 2 aus Bridgewater und erneut mit leichten personellen Wechseln: Moholo ist zurück, Malfatti löst Griffiths wieder ab, und statt Alan Skidmore sind sowohl Evan Parker wie auch ein Barisax zu hören. Letzteres spielte 1977 auf „Procession“ ein Bruce Grant oder Bruce van der Grant, anscheinend Amerikaner, der aber sonst nur 1974 in Paris mit afrikanischen Musikern an Altsax und Flöte aufgenommen habe und im selben Jahr mit Burton Greene in Moers aufgetreten sei. Im Booklet gibt es zwei Fotos von den Nancy Jaz Pulsations vom Oktober 1975, auf denen Grant zu sehen ist. Mitte der Siebziger lebte er in London und spielte anscheinend auch in einer Band mit Keith Bailey, der ihn vielleicht mit McGregor in Kontakt gebracht hat, so Elton Dean. Nach 1981/82 verlieren sich seine Spuren wohl wieder.

Der Mitschnitt vom 11. November 1975 füllt die zweite CD von „Bremen to Bridgewater, 77 Minuten, sechs Stücke, meist 12, 13 oder 16 Minuten lang. Der Klang ist leider etwas dumpf, aber eigentlich doch ganz gut, wenn man sich mal gewöhnt hat. Mike King, der die Masterings machte, schreibt, ein „Sony quarter track reel-to-reel recorder at 3 3/4 IPS tape speed, fed by a pair of Shure Unidyne microphones suspended above the band“ sei das Set-Up gewesen, nur die Verstärker von Piano und Bass seien in die PA eingespeist worden. Los geht es mit McGregor, der das Riff zu „Sonja“ (Feza) spielt. Miller und dann Moholo kommen dazu – Nick Evans ist dann im Vordergrund, während die Bläser riffen und Moholo der Musik sofort diesen besonderen Push gibt. Später sind Pukwana, Feza und Parker zu hören. Es folgt „Now“, dessen Arrangement nicht mehr so korrekt umgesetzt wird wie 1971 – die Band ist wilder, freier geworden, solchen Big Band-Arrangements eigentlich entwachsen. Osborne, Parker, Charig und Beckett sind die Solisten, Feza kommentiert hinter seinen Registerkollegen – und das ist auch wieder ziemlich toll. „Yes, Please“ von Radu Malfatti ist das dritte Stück, in dem eine Ähnliche Mischung aus Groove (Back-Beat von Moholo, Bläser-Riffs) und Freiheit angesteuert wird, wieder mit einem Piano-Intro. Mittendrin gibt es hier ein Sax-Trio mit Dean im Zentrum, während Osborne und Pukwana kommentieren – auch hier ist die Band in Form. Nach einem letzten Sax-Kreischer leitet McGregor direkt in sein „Restless“ über, das kürzeste Stück hier, wieder mit prominentem Klavier zum Einstieg. Hier wird die BoB quasi zu den erweiterten Blue Notes: Feza und Pukwana liefern Hochenergiespiel über der fabelhaft tighten Rhythmusgruppe, die anderen Bläser steuern eine Art Grundrauschen bei, riffen mal rhythmisch mit, mal frei gegen den schnellen Groove. Danach folgen zwei sechzehnminütige Stücke, „Khwalo“ (oder „Kwhalo“?) von Dudu Pukwana und ein Original von McGregor, das einmal mehr keinen Titel hat. Im ersten braucht die Band eine Weile, um sich im endlosen Riff zu finden – und der Übergang in den zweiten Teil läuft auch nicht gerade glatt. Macht aber nichts, die Stimmung passt. Und dann soliert Osborne an der Klarinette (Evan Parker bestätigte, dass er das Instrument mit der BoB manchmal spielte), ist aber leider in diesem unverstärkten Rahmen etwas zu leise, um sich gegen die riffenden Posaunen und die Drums behaupten zu können. Wenn die anderen Bläser aussetzen kriegt man ihn dann nur mit der Rhythmusgruppe, aber auch da klingt er leider noch distanziert – sehr schade. Im Closer gibt es ein Barisax-Ostinato – und die Präsenz von Bruce Grant hat sowieso einen Einfluss auf den Sound der Band, der dunkler und tiefer wird durch ihn. In diesen beiden letzten Stücken kam nan auch eine gewisse Nähe zu den Klangwelten von Sun Ra entdecken, dünkt mich … es scheint der Band nicht mehr um Kohärenz zu gehen, die Musik wird multidirektional, Riffs, freie Exkursionen, eingängige Melodien – alles wird aufeinandergeschachtelt und alles kann im nächsten Augenblick schon weg sein oder verzerrt, zerdehnt. Alles ist gleichzeitig, nichts ist gewiss – und doch reisst das mit, entwickelt einen Sog, hat auch in den freien Passagen immer noch diesen Ellington/Strayhorn’schen Reichtum an Klangfarben. Die Band war ja längst noch nicht fertig und zumindest „Procession“ von 1977 ist nochmal ein sehr gutes Album, aber hier endet – auf einem Höhepunkt! – leider auch etwas:

Mongezi Feza mit den Blue Notes im „Africana“ in Zürich am 1. Oktober 1964, im Hintergrund Johnny Dyani (Foto: Art Ringger, via bazillusarchive.ch)Am 14. Dezember 1975, etwas mehr als einem Monat nach diesem Konzert, bei dem er nicht gut ausgesehen habe, starb Mongezi Feza im Alter von 30 Jahren in London – und damit endet eine Ära im Exil-Jazz der Südafrikaner. Ein Opfer von institutionalisiertem Rassismus. Beidseitige Lungenentzündung, im Delirium habe er in einer Mischung aus Englisch und Xhosa vor sich hin geschwatzt und sich beschwert. „The staff saw records of his earlier brief stay in a mental institution, racistly pegged him as ‚just another crazy one‘ and he was transferred to the mental ward. According to Nick Evans ‚To keep him quiet they sleeping tableted him, which of course was the worst thing you can do to someone with pneumonia. Without moving for three days everything builds up on the lungs and you’ve had it … In essence that’s what it was'“ (aus den Liner Notes von Francesco Martinelli).

Das 1977er-Album der BoB muss hier also noch warten, davor sind weitere Aufnahmen der Blue Notes und mehr dran … vielleicht auch ein Wiederhören von „Free Jam“, den Sessions aus dem Jahr 1972, die Mongezi Feza in Skandinavien machte und die bei Ayler Records erschienen sind? Aber erstmal geht es in den Filmfestival-Urlaub.

--

"Don't play what the public want. You play what you want and let the public pick up on what you doin' -- even if it take them fifteen, twenty years." (Thelonious Monk) | Meine Sendungen auf Radio StoneFM: gypsy goes jazz, #169: Pianistinnen im Trio, 1984–1993 – 13.01.2026, 22:00: #170 – 19.02.2026, 20:00; #171 – 10.03.2026, 22:00; #172 – 14.04.2026, 22:00 | Slow Drive to South Africa, #8: tba | No Problem Saloon, #30: tba

Weitere Fotos der Blue Notes, 1. Oktober 1964 im „Africana“ in Zürich: Mongezi Feza (t), Dudu Pukwana (as), Nick Moyake (ts), Chris McGregor (p), Johnny Dyani (b), Louis Moholo (d)

Fotos von (c) Art Ringger, bazillusarchive.ch

Und hier noch eins aus dem Proberaum des Africana:

--

"Don't play what the public want. You play what you want and let the public pick up on what you doin' -- even if it take them fifteen, twenty years." (Thelonious Monk) | Meine Sendungen auf Radio StoneFM: gypsy goes jazz, #169: Pianistinnen im Trio, 1984–1993 – 13.01.2026, 22:00: #170 – 19.02.2026, 20:00; #171 – 10.03.2026, 22:00; #172 – 14.04.2026, 22:00 | Slow Drive to South Africa, #8: tba | No Problem Saloon, #30: tbaUm alles schön gegenzureferenzieren hier der Link auf den neuen, Mike Osborne gewidmeten Thread, in dem ich demnächst auch zu weiteren Aufnahmen mit Beteiligung südafrikanischer Musiker schreiben werde:

http://forum.rollingstone.de/foren/topic/mike-osborne/Und hier dann noch ein kleiner Hinweis auf diese Compilation:

This Is British Progressive Jazz | Der Titel könnte an eine Zusammenstellung mit Auszügen anderer Veröffentlichungen des Labels British Progressive Jazz denken lassen, aber hier gibt es neun Stücke von verschiedenen Bands, die anderswo nicht erschienen sind. Darunter auch „Marco“, 14 Minuten lang, von Dudu Pukwana & Friends, eine Aufnahme vom Free Jazz Meeting in Baden-Baden vom Dezember 1971 mit Marc Charig (t), Pukwana (as), Chris McGregor (p), Ron Mathewson (b) und Alan Jackson (d) – ein Line-Up aus der Brotherhood mit der für solche freie Musik vermutlich besten zu kriegenden Ersatzrhythmusgruppe aus England damals. Ein ziemlich toller Track, auch wenn Mathewson/Jackson viel weniger hip sind als Miller/Moholo – der Bass in seiner Solidität im direkten Vergleich etwas langweilig, die Fills der Drums ohne das ständige Überraschungsmoment, ohne diese lässig verschleppten Attacken und Akzente, die Moholos völlig eigenen Groove ausmachen. Die Bläser und das Klavier verdichten das alles immer wieder in kollektiven Improvisationen. (Von der Brotherhood waren bei den Aufnahmen auch Malcolm Griffiths, Nick Evans, Elton Dean und Alan Skidmore anwesend, dazu zudem Maffy Falay, Herbert Joos, Karlheinz Wiberny, Michel Pilz, Burton Greene, Terje Rypdal, Barre Phillips, Adelhard Roidinger, Roy Babbington, Stu Martin und Okay Temiz.)

Die ganze Compilation – sonst ohne Südafrikaner aber u.a. mit Harry Beckett, Kenny Wheeler, Tony Coe, John Surman, John Stevens oder Don Rendell – hier auch streamen:

https://britprogjazz.bandcamp.com/album/this-is-british-progressive-jazz--

"Don't play what the public want. You play what you want and let the public pick up on what you doin' -- even if it take them fifteen, twenty years." (Thelonious Monk) | Meine Sendungen auf Radio StoneFM: gypsy goes jazz, #169: Pianistinnen im Trio, 1984–1993 – 13.01.2026, 22:00: #170 – 19.02.2026, 20:00; #171 – 10.03.2026, 22:00; #172 – 14.04.2026, 22:00 | Slow Drive to South Africa, #8: tba | No Problem Saloon, #30: tba

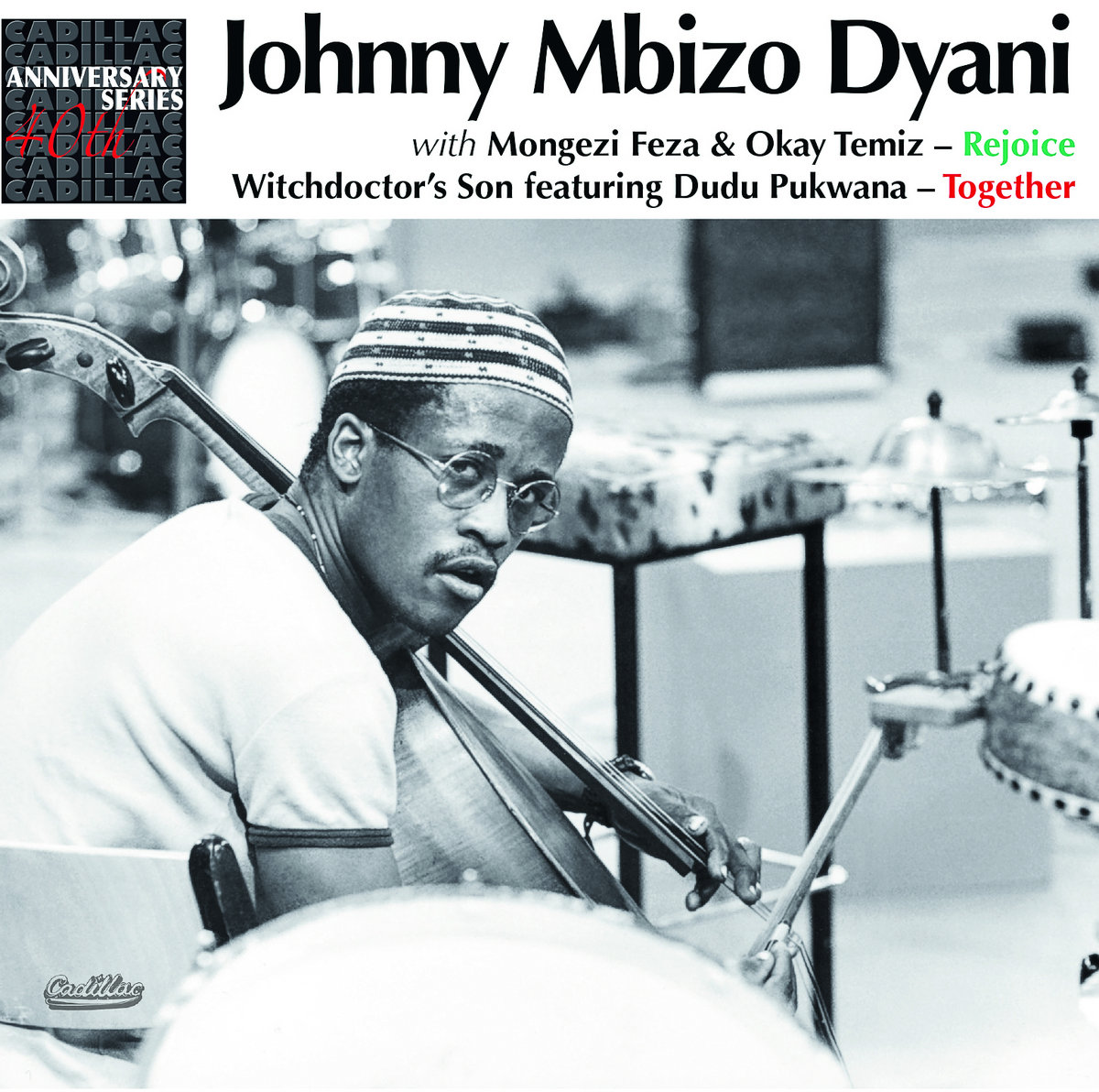

Don Cherry – Blue Lakes | Nach viel Mike Osborne – zum Teil mit Harry Miller und Louis Moholo und daher auch hier durchaus nicht off-topic – kann ich mal etwas gebrauchen, das mehr Raum lässt. Und ich biege mal kurz zu Johnny Dyani ab, dem Bassisten, der mit den Blue Notes 1964 nach Europa kam, wo er 1986 mit 39 Jahren verstarb, ohne je wieder in seine Heimat zurückgekehrt zu sein. Don Cherry hatte sich mit seiner schwedischen Frau Moki in den späten Sechzigern im Süden von Schweden niederlassen – im alten Schulhaus des Dorfes Tågarp, in dem fortan Konzerte, Workshops, Ausstellungen oder Filmvorführungen stattfanden. Zum Umfeld, in dem Cherry sich in den Jahren bewegte, gehörte auch der türkische Percussionist Okay Temiz – und im April 1971 entstanden in Paris Live-Aufnahmen im Trio: Don Cherry (pocket t, conch shell, p, celesta, fl, perc, voc), Johnny Dyani (b, perc, voc), Okay Temiz (d, perc). Sie erschienen erst 1973 bzw. 1974 in Japan (bei BYG, wobei ich keine Ahnung habe, wie das mit dem frz. Mutterlabel zusammenhängt). Auf dem zunächst unbetitelten Doppelalbum, das später „Orient“ genannt wurde, sind auf der kürzeren zweiten LP um die 25 Minuten vom Konzert zu hören, das Doppelalbum „Blue Lake“ enthält dann nochmal über eine Stunde Musik vom selben Konzert. Nach dem Opener „Blue Lake“ stellt Cherry die Band vor und kündet Musik u.a. von Dollar Brand an. 32 Minuten dauert „Dollar and Okay’s Tunes“, danach folgen nochmal 27 Minuten „East“ – beide auf Vinyl in zwei Teilen. Ich habe davon eine italienische Bootleg-CD-Ausgabe, die die japanischen Liner Notes widergibt, und ich weiss nicht, wie es genau zu diesem Trio kam. Die Musik ist allerdings ziemlich toll, oft einfach ein frei aufspielendes Jazz-Trio mit einer verspielten Trompete, die über perkussiven Beats des Drummers und dem auch gerne mit Bogen gespielten Kontrabass tänzelt und manchmal so leichtgewichtig schwebt wie ein Vogel, der mit regungslos gespreizten Flügeln hoch am Himmel Aufwinde zu nutzen weiss. Dazwischen setzt sich Cherry ans Klavier – ein Klaviertrio wird dann nicht aus der Gruppe: Cherry spielt Melodiefetzen, Riffs, es gibt Chants dazu. Dyani kriegt viel Platz im Trio aber auch solistisch, spielt sehr frei, überlässt Melodisches oft Cherry, steuert lieber flächig nervöse Arco-Passagen am Rand des Tonalen bei, aber steuert auch repetitive Ostinato-Figuren bei. So auch mitten in „East“, wenn der Groove fliessend von Südafrika in die Türkei übergeht, Cherrys Chants plötzlich durchs Horn fortgesetzt werden (oder ist das hier die Muschel? Könnte sein!) … nach dem kurze Einstieg jedenfalls zwei faszinierende Trips, die sich durch und durch organisch entwickeln und einen enormen Reichtum an Rhythmen, Riffs, Melodien bieten, bis hin zum völlig freien Spiel, wo sich alles auflöst – und doch stetig weiter fliesst.

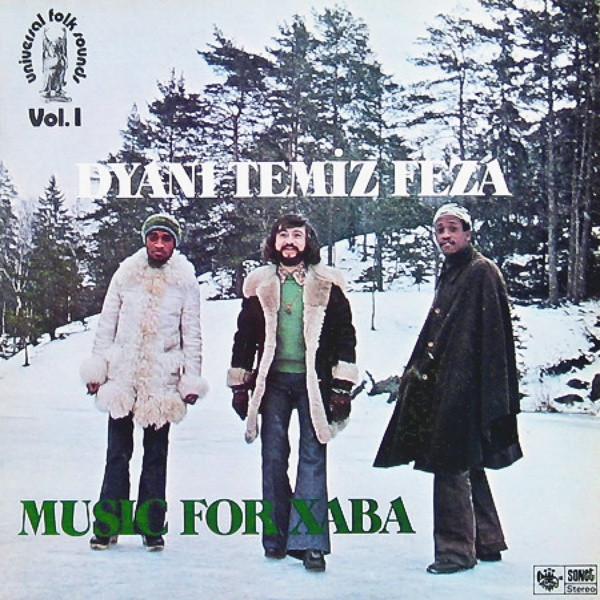

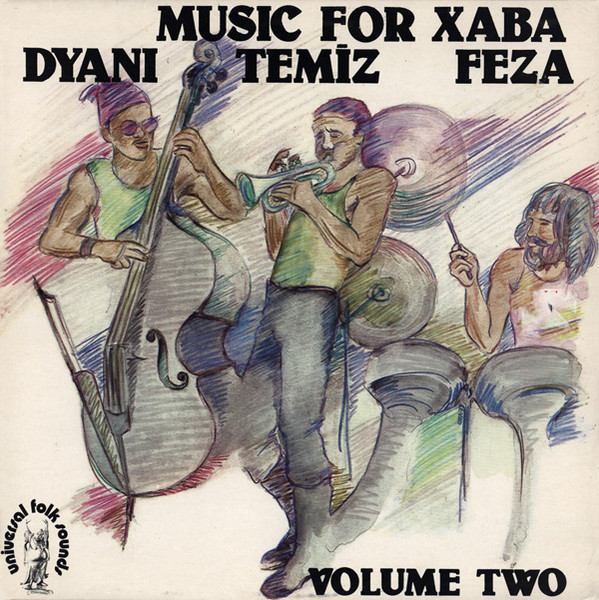

Johnny Dyani / Mongezi Feza / Okay Temiz – Rejoice | Im Herbst 1972 fanden Dyani und Temiz erneut zusammen – wieder im Trio mit einem Trompeter, dieses Mal mit Dyanis Kollegen aus den Blue Notes, Mongezi Feza. Am 21. Oktober 1972 spielten die drei im Museum of Modern Art von Stockholm („Filialen“ heisst das oder der Standort, an dem sie spielten) – und 1988 brachte John Jack vier Stücke vom Konzert auf Vinyl heraus (Cover unten). Auf der obigen Doppel-CD nimmt der Mitschnitt die erste CD ein und wird durch einen erstmals veröffentlichten 20minütigen (unvollständigen) Bonustrack ergänzt. Am 2. November wurde das Trio erneut live in Stockholm mitgeschnitten, dieses Mal im Teater 9, und daraus entstanden die Sonet-LPs „Music for Xaba“ und „Music for Xaba Vol. 2“. Hier übernimmt Dyani gelegentlich das Klavier (nur auf den Sonet-Alben), während Feza auch etwas Percussion spielt und wie Dyani die Stimme einsetzt. „Music for Xaba“ war damals auch der Name, unter dem das Trio auftrat. „Xaba“ ist das Xhosa-Wort für „Gott“. „I think Xaba was as much hope as love“, schreibt Thomas Millroth in seiner Liner Notes (im CD-Cover abgedruckt, vermutlich die LP Liner Notes – es gibt bei Discogs leider nur die winzige Version des Covers und das Label der B-Seite – die Zeichnung auf dem Cover stammt von Dyani).

Das LP-Cover aus den Achtzigern setzt die Hierarchie – und die Musik ist auch anders: viel jazziger, zupackender, direkter. „Mad High“ heisst das erste der vier 10-13minütigen Stücke der LP und stammt wie der lange Bonustrack von Feza, die drei dazwischen von Dyani: „Makaya Makaya“ wird dem Drummer gleichen Vornamens (Ntshoko) gewidmet sein und „Pukwana“ dem Saxophonisten der Blue Notes – mit einem langen, tollen Bass-Solo. Das dritte Dyani-Stück, mit dem die LP-Ausgabe endet, heisst „Imbongolo“. Wir kriegen hier Temiz als Jazzdrummer zu hören, Feza mit seiner üblichen nervösen, rasend schnellen und gerne in die höchste Lage springenden Trompete – die Cherry vermutlich einiges verdankt aber dennoch eine ganz eigene Handschrift verrät, für die wiederum Clifford Brown wichtig ist. Zwischen diesen Trios geht jedenfalls eine neue musikalische Welt auf, von der es zu Gruppen wie Codona oder Shakti nicht allzu weit zu sein scheint. „We love you. You don’t have to love us“, schreibt Dyani am Ende seiner handschriftlichen Liner Notes auf „Music for Xaba Vol. 2“ – und das passt perfekt als Zusammenfassung für die Musik dieses Trios.

„Rejoice“ kann man zusammen mit Teil 2 der Doppel-CD – „Together“, 1979/80 aufgenommen und 1987 erstmals veröffentlicht (dazu dann später, falls ich das Dyani-Fass auch noch aufmache) – hier komplett streamen (die Cadillac-Veröffentlichungen von Mike Osborne oder die Soho-Sessions von Dudu Pukwana mit Bob Stuckey und einiges mehr ist da nur zwei Klicks entfernt):

https://johnnymbizodyani.bandcamp.com/album/rejoice-together

Von den beiden Sonet-Alben müsste ich (wie von „Orient“) irgendwo Behelfs-Files haben, aber ich will gerade mein erweitertes Moholo-Hörprogramm nicht zu sehr strapazieren … und hänge daher als nächstes das Feza-Dokument an, mit dem ich ihn einst zum ersten Mal richtig ausgiebig hören konnte:

Mongezi Feza / Bernt Rosengren Quartet – Free Jam | Statt Johnny Dyani ist hier mit Feza (t) und Temiz (perc) das Quartett von Bernt Rosengren zu hören. Neben Rosengren auch Tommy Koverhult am Tenorsax (Rosengren auch Altsax, Flöte und Klavier, Koverhult auch Flöte und Euphonium), dazu Torbjörn Hultcrantz (b) und Leif Wennerström (d). Don Cherry hatte natürlich auch längst mit Rosengren und seiner Gruppe gespielt, ebenso wie mit Temiz – und so ergab es sich, dass Feza und Temiz im Rahmen von Jam-Sessions oder Proben in der ehemaligen ASEA-Fabrik (die schwedische ASEA fusionierte später mit der schweizerischen Brown, Boveri & Cie zur ABB) vorbei guckten, wo der Künstler Olle Bonnier ein Atelier hatte (Malerei und Glasbläserei). Das Rosengren Quartett gab es da schon einige Jahre und es war wohl die wichtigste (Avantgarde-)Band der Zeit in Schweden (mit dem Doppel-Album „Notes from the Underground“ erschien 1973 bei EMI-Harvest ihr grosser Klassiker). Die Aufnahmen, die 2004 bei Ayler Records erschienen, sind bei drei Sessions entstanden: die drei „Mong’s Research“ auf CD 2 am 15. November, die ganze CD 1 und die ersten drei Stücke auf CD 2 am 24. November, und das letzte Stück auf CD 2 schliesslich am 5. Dezember 1972. Feza wird auf diesen Sessions wie Keith Knox in seinem kurzen Text im Booklet schreibt (es gibt noch ausführliche Liner Notes und Fotos vom Quartett sowie welche von Feza, die Rita Knox vermutlich beim selben Konzert wie die auf dem Rückcover von „Music for Xaba Vol. 2“ machte), tatsächlich zum Bandmitglied – und die Band klingt hervorragend. Mit zwei Stunden Spielzeit ist auch das ein Brocken – und keine Musik, die einen Zeilenkommentar benötigt. Das kreative Level aller sechs Beteiligten ist beachtenswert, wie gut sie als Band funktionieren wie gesagt ebenfalls. Allein die mittlere Session zeitigte 90 Minuten Musik, wobei das all alles nur Ausschnitte sind. Das öffnende erste „Theme of the Day“ dauert ganze 39 Minuten (und gleitet in den letzten Minuten vor dem Fade-Out in einen BoB-Klassiker, glaube ich?), die drei „Group Notes“ zwischen knapp 8 und 21 Minuten (Nr. 3, das längste, das die Ausschnitte beschliesst, bietet zwei besonders tolle Feza-Soli, und dazu noch ein hervorragendes von Rosgengren), dazu kommen ein kurzes erstes „Mong’s Research“ und ein zweites „Theme of the Day“. Vom frühesten der drei Termine stammen dann „Mong’s Research“ Nr. 2 bis 4, alle 4-5 Minuten kurz (Feza ist over the top hier, mit Rosengren am Klavier in den ersten zwei, in denen Koverhult pausiert, im letzten spielt er dann im Hintergrund tatsächlich Euphonium). Vom dritten Datum im Dezember stammt das 14minütige „Group Notes IV“, mit dem die zweite CD endet (und anscheinend spielt hier auch Göran Freese mit – der Saxophonist, der damals mit zwei Mikrophonen die Aufnahmen machte und der auch für die drei „Music for Xaba“-Alben sowie Don Cherrys „Organic Music Society“, „Eternal Now“ und die bei Blank Forms erschienenen „Summer House Sessions“ verantwortlich war). Das alles ist wieder brennend intensive Musik – und damit schliesst sich der Bogen zu Mike Osborne, mit dem ich meinen Tag eröffnet habe. Es gibt hier zahlreiche überbordende Kollektiv-Improvisationen (manchmal mit Rosengren am Klavier), die Linien der Bläser verflechten sich, Wennerström und Temiz sorgen für einen Puls und reichern diesen immer wieder neu und anders an. Das ist am Ende oft recht konventioneller Free Jazz, der für meinen Geschmack etwas öfter in Grooves und Melodien kippen dürfte – aber es ist eben auch eine Gelegenheit, Mongezi Feza für einmal in ganz anderem Kontext – und ausgiebig und in Form! – hören zu können. Und das bereitet natürlich Freude.

Die kürzeren Stücke kann man auf Bandcamp streamen – aber das ergibt hier natürlich nur einen kleinen Ausschnitt aus dem ganzen Bild.

--

"Don't play what the public want. You play what you want and let the public pick up on what you doin' -- even if it take them fifteen, twenty years." (Thelonious Monk) | Meine Sendungen auf Radio StoneFM: gypsy goes jazz, #169: Pianistinnen im Trio, 1984–1993 – 13.01.2026, 22:00: #170 – 19.02.2026, 20:00; #171 – 10.03.2026, 22:00; #172 – 14.04.2026, 22:00 | Slow Drive to South Africa, #8: tba | No Problem Saloon, #30: tba

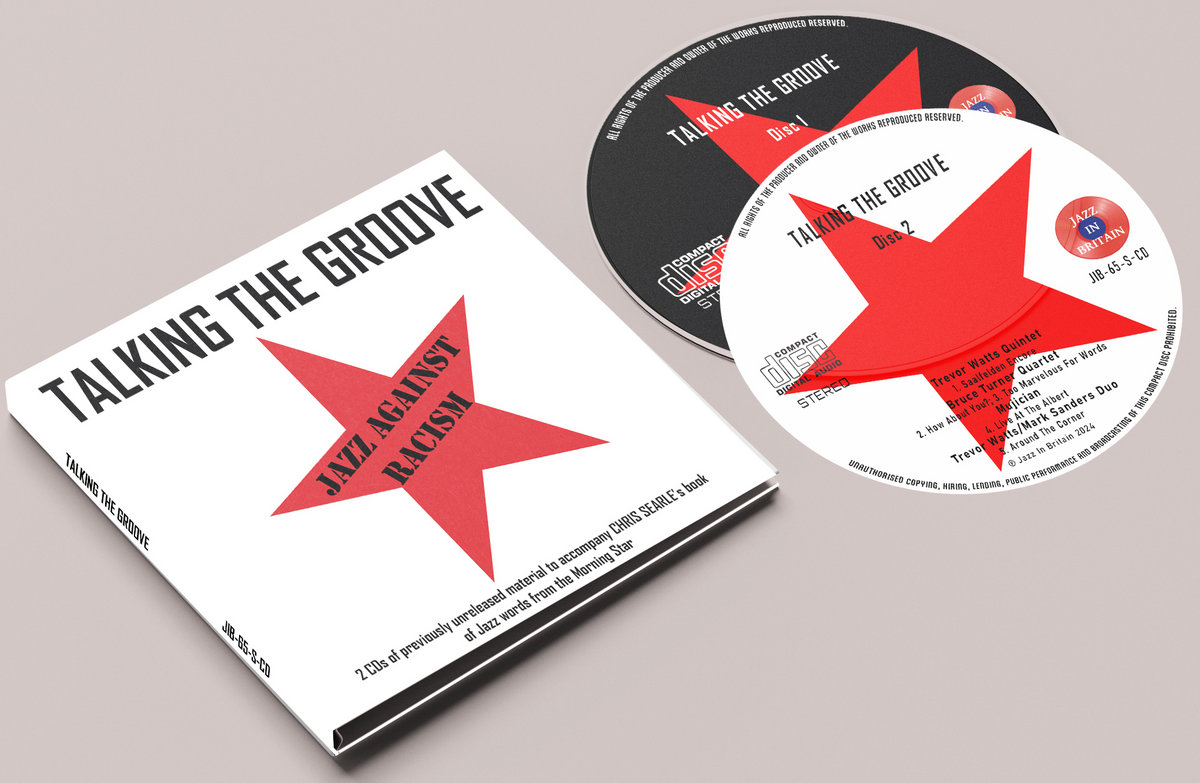

Zum Buch „Talking the Groove“ von Chris Searle hat Jazz in Britain letztes Jahr auch eine Doppel-CD mit unveröffentlichten Aufnahmen zusammengestellt. Chris McGregor ist auf der ersten CD mit mehr als einer halben Stunde Musik vertreten. BBC-Sessions bis auf die schönste Rarität hier, die von einem Konzert im Ronnie Scott’s stammt:

Chris McGregor Group – BBC Jazz Scene, 13 August 1967

Mongezi Feza – trumpet; Dudu Pukwana – alto saxophone; Ronnie Beer – tenor saxophone; Chris McGregor – piano; Dave Holland – bass; Laurence Allan – drums

3. Sabendye Baye (McGregor) 0:35Chris McGregor Group – Ronnie Scott’s, London, 31 December 1967

Mongezi Feza – trumpet; Pat Higgs – trumpet; Mick Collins – trumpet; Malcolm Griffiths – trombone; Chris Pyne – trombone; Jimmy Phillips – soprano saxophone; Dudu Pukwana – alto saxophone; Mike Osborne – alto saxophone; Ronnie Beer – tenor saxophone – John Surman – baritone saxophone; Chris McGregor – piano; Dave Holland – bass; Alan Jackson – drums

4. New Year Carnival (McGregor) 10:39Chris McGregor Sextet – BBC Radio 3, 25 September 1968

Mongezi Feza – trumpet; Dudu Pukwana – alto sax; Ronnie Beer – tenor sax; Chris McGregor – piano; Dave Holland – bass; Louis Moholo – drums