Startseite › Foren › Über Bands, Solokünstler und Genres › Eine Frage des Stils › Blue Note – das Jazzforum › Jazz aus Südafrika: Jazz Epistles, Moeketsi, McGregor, Dyani, Pukwana, Feza, Masekela etc. › Antwort auf: Jazz aus Südafrika: Jazz Epistles, Moeketsi, McGregor, Dyani, Pukwana, Feza, Masekela etc.

„The rest of the band comes from South Africa – which is a wonderful place to come from.“ – Ronnie Scott bei seiner Einführung des BoB-Sets an den Berliner Jazztagen am 4. November 1971

Drei CDs mit Live-Mitschnitten der Brotherhood of Breath hat Cuneiform zwischen 2001 und 2008 veröffentlicht. Daneben gibt es natürlich noch den Klassiker aus Willisau, bei Ogun erschienen. Die Aufnahmen stammen aus den Jahren 1971, 1973 und 1975. Auch wenn die meisten Musiker aus England stammten (das sagt Scott direkt davor in seiner Ansage – „and the rest of the comes from South Africa, which is …“), ist das zweifellos südafrikanische Musik. Und es ist Musik, die den Traum von 1963 weiterträumt bzw. realisiert. In England, in Europa, war nach schwierigen Jahren am Ende doch möglich, was zuhause nicht ging: ein freundschaftliches Miteinander von Schwarz und Weiss, vereint in einer brodelnden Musik, die so jubilierend zu klagen weiss, so himmelhochjauchzend verzweifelt sein kann, wie das auch im alten Blues immer geht. Eine Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen anglo-südafrikanischen Free Jazz, ein Gebräu jenseits aller Hoffnung, das eben doch ganz real zustande gekommen ist. Und ein Quell endlosen Glücks für meine Ohren, Musik die Halt geben kann, die erheben und heraus reissen kann, die den Gräben, die sie immer auch öffnet, mit Leichtigkeit schwebend wieder entsteigt und emporschnellt in manchmal schier unfassbare Höhen. Das hat viel mit den Temperamenten zu tun, die hier im Miteinander aufeinanderprallen und stets mehr aus dem Ganzen werden lassen als die Summe seiner Teile.

Chris McGregor beim Konzert in Berlin (Fotos aus dem Booklet von „Eclipse at Dawn“, aufgenommen von Roberto Masotti)

Mastermind ist natürlich Chris McGregor, der sich allerdings als Pianist die allermeiste Zeit kaum Raum nimmt und den anderen den ganzen Platz überlässt. Was jammerschade ist, wenn man um seine Qualitäten weiss. Angetrieben wird die Band von einer Rhythmusgruppe, die – ich erwähnte es schon – zu meinen allerliebsten überhaupt gehört: Harry Miller am Bass und Louis Moholo am Schlagzeug.

Der früheste Mitschnitt stammt von Radio Bremen: Lila Eule, Bremen, 20. Juni 1971. Er macht die erste längere Hälfte von CD 1 von „Bremen to Bridgewater“ aus. Hier sind dabei: Harry Beckett, Marc Charig und Mongezi Feza (t), Nick Evans und Malcolm Griffiths (tb), Elton Dean und Dudu Pukwana (as), Mike Osborne (as, cl), sowie Alan Skidmore und Gary Windo (ts). Im „Funky Boots March“, der wilden Hymne von Windo/Evans, rufen Pukwana und Feza die Truppen zusammen. „Kongi’s Theme“ entstand für einen Film namens „Kongi’s Harvest“ (auf Wole Soyinkas gleichnamigem Stück basierend) und tauch im Film tatsächlich auf der Tonspur auf, wenn einmal im Hintergrund eine Band zu sehen ist (nicht die BoB, allem Anschein nach, wohl einfach Statisten – ich kenne den Film nicht). Auch hier ist Pukwana die Lead-Stimme, das Arrangement mit den Saxophonen und dem Dialog der Posaunen verrät wieder den Ellington-Einfluss. Feza bricht aus der erstaunlich diszipliniert auftretenden Band aus und man hört Fetzen eines Piano-Solos, leider off-mike. Dann „Now“ – Touches von Tadd Dameron, die coole Trompete von Marc Charig, Alan Skidmores heisses Tenorsax à la Coltrane, Pukwana, Griffiths. In Pukwanas „The Bride“ dann Feza und Windo. Eine Improvisation führt in Osbornes „Think of Something“ mit Pukwana über der Rhythmusgruppe – nahtlos weiter in „Union Special“, das kurze Thema im schwindellerregenden Tempo, angetrieben von Moholo, doch das Publikum will mehr – und wer will es ihm verübeln, das ist alles ein so wilder, mitreissender Ritt! „Andromeda“ folgt, vorwärtsgetreiben Miller am Bass, mit Kwela-Rhythmen und Soli von Feza, Evans und Pukwana, bevor das Set mit „Do It“ endet, in dem Windo und eine wilde Kollektivimprovisation die letzte Energie aus dem Raum zu saugen scheinen. Irre, das alles, aber leider in ziemlich dreckigem Sound.

Zweiter Stopp: Berliner Jazztage, Philharmonie Berlin, 4. November 1971. Ronnie Scott sagt die Band an und los geht’s wie eine Dampfwalze. Das Line-Up ist dassele mit einer wesentlichen Leerstelle: Feza verpasste den Gig, warum weiss niemand mehr. Das gibt Beckett und Charig die Chance, häufig ins Rampenlicht zu treten, und beide glänzen. Im öffnenden „Nick Tete“ (Pukwana – wo nichts steht heisst das immer: McGregor) ist die leicht und elegant fliessende Trompete von Beckett gleich zu hören, dazu kommt Pukwanas deutlich bissigeres Altsaxophon, während Moholo den Rhythmus zerlegt – doch das alles bringt Beckett nicht aus dem Tritt. Die Musik bricht aus allen Bahnen für „Restless“, eine wilde Klangcollage, ein kollektives Arpeggio aus Pfiffen und Schrein, garniert mit Rimshots, aus dem sich das boppige Thema herausschält, das wie Marcello Carlin in den Liner Notes zu recht bemerkt, ein wenig an die frühen Stücke von Cecil Taylor erinnert. McGregor kriegt an diesem Abend einen richtigen Flügel und nimmt sich mehr Raum als üblich, der Sound ist fast sowas wie Hi-Fi, zumindest für BoB-In-Concert-Verhältnisse – und das Set ein Hochgenuss. McGregor also, mit Miller/Moholo hinter sich, dann Charig mit einem beeindruckenden Solo, flüssiger Bop gemischt mit Einflüssen aus den experimentellen Welten von Don Cherry, klanglich nicht so weit von Lester Bowie (so Carlin) – doch dann bricht die Band wieder aus wie ein Vulkan. Als könne sie den immensen, geometrisch geformten leeren Raum in Scharouns Gebäude nicht ertragen, wenn sie nicht jede Ecke mit wild tanzenden Tönen gereinigt hat. Aus dem Wilden taucht „Do It“ auf, Pukwanas kleines Thema, das sonst selbst eher für wilde Momente sorgte, aber hier recht ruhig daher kommt. Pukwana und Osborne brechen da und dort aus, Skidmore spielt das einzige eigentliche Solo – das ist ja immer Bandmusik, in die Soli zwar durchaus charakteristisch sein können – aber nie müssen, denn die Stimmen sind auch im Ensemble so individuell, dass es fast an ein Wunder grenzt, dass diese Band überhaupt funktionieren konnte. Im Titelstück – Dollar Brands einer Beitrag zu „Jazz – The African Sound“ – brechen die Musiker wiederholt aus den getragenen, Ellington-getränkten Klängen aus. Evans, Osborne, freier Blow-Out bis zur Ekstase, Freude und Schmerz in einem – bis Evans‘ Posaune die Melodie zurückbringt. Wahnsinnig stark, das alles – kaum auszuhalten eigentlich. Und spielt McGregor inzwischen ein Fender Rhodes? „The Bride“ von Pukwana dauert hier über eine Viertelstunde, Windo kreischt minutenlang, Miller/Moholo lösen alles auf – gemeinsam schlafwandelnd … das Ensemble kehrt zurück, über dem Riff erhebt sich wieder Windo, dann kündigt sich Malcolm Griffiths an der Posaune an, die aber erst nach weiteren Minuten der sich überstürzenden Kaskaden und mitreissenden Riffs – Miller! Moholo! – wirklich zum Solo ansetzt, von Kollege Evans sekundiert. Danach wieder das Ensemble, aus dem sich noch einmal eine Trompete emporschlängelt – Beckett? Die Riffs drehen und tanzen, das Tempo bleibt flexibel, alles in ständiger Bewegung, mitreissend, frei swingend. Was kann nach so einer Katharsis noch folgen? Das Monk-artige „Now“ von McGregor als Auflösung – jetzt kann die Band sich wieder entspannen (na ja, BoB-Entspannung halt) und in einen Blues fallen, Charig fängt an, Skidmore übernimmt – und klingt plötzlich gar nicht so weit weg von seinem etwas älteren Kollegen Tubby Haynes. Fast scheint es, als wollten McGregor, Miller und Moholo ihn mit ihren Volten aus dem Konzept bringen, doch das schaffen sie nicht – und auch nicht dem wild hereinbrechenden Windo, der Fours mit ihm spielt, gelingt das nicht. „That’s all, folks“, sagt der „Funky Boots March“ (Sousa on Acid?), das BoB-Evergreen von Windo/Evans. Ein gigantischer Erfolg, damals in Berlin – es folgen auf der CD noch zweieinhalb Minuten Applaus mit Ronnie Scott und McGregor – „Bless you all, bless you a thousand times, bless you“, sagt er zum Publikum, und man fragt sich, warum die Band nicht noch viel mehr Erfolg hatte, nicht ständig auf Tour war, nicht zum Fundament einer guten, soliden „Karriere“ für all ihre Mitglieder werden konnte. Trotz Fezas Abwesenheit ist dieser Mitschnitt eins meiner liebsten Dokumente in Sachen südafrikanischer Jazz.

Harry Beckett in Berlin 1971 (Credits wie oben)

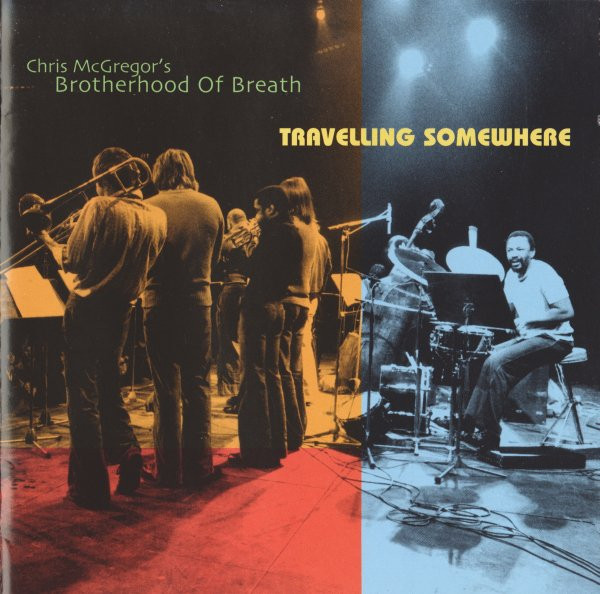

Zwei Jahre später war die Brotherhood wieder unterwegs – in der Lila Eule, Bremen, 19. Januar 1973 wurde sie einen ganzen Abend lang mitgeschnitten, drei Sets sind auf der CD „Travelling Somewhere“ (der ersten der drei auf Cuneiform, Berlin war die letzte) zu finden, von einem Radio-Mitschnitt habe ich das dritte und den vermutlich grössten Teil des vierten auch noch. Das Personal ist noch fast dasselbe: Mongezi Feza ist wieder dabei und statt Alan Skidmore hören wir Evan Parker – wie schon auf dem zweiten Studioalbum. Auch das ist eine professionelle Aufnahme von Radio Bremen und der Sound entsprechend recht okay – besser als der von 1971 jedenfalls, aber das Klavier ist verstimmt und geht manchmal ziemlich unter und der Bass klingt undefiniert grummlig.

In den Liner Notes von Mike Fowler gibt es noch ein paar weitere Details zum Film nach Soyinkas Stück: Quincy Jones war die erste Wahl für die Musik gewesen, aber er hatte wohl keine Zeit, und so ging Soyinka auf McGregor zu. Der konnte nach Nigeria reisen und westafrikanische Musik aufsaugen – in der Musik des Soundtracks seien auch zwei Drummer aus Ghana und einer aus Nigeria zu hören. Und der Film wurde zum Katalysator: McGregor konnte eine Band zusammenstellen, diese anständig bezahlen … und der Grundstein für die BoB war gelegt. Kurz danach erhielt McGregor vom Arts Council of Great Britain auch noch ein kleines Stipendium. Und so wurde der Traum der eigenen Big Band endlich möglich. Maxine McGregor schreibt in ihrem Buch (via Fowler), sie sei erstaunt gewesen, dass die Band nicht umgehend von einem Manager oder Promoter unter Vertrag genommen worden sei: „It had such obvious power, and was so evidently far and away the most exciting and joyous music around that it just seemed unbelievable that no one came forward with a serious proposition.“ Immerhin waren die Kritiken sehr gut und die Band konnte auf Tour gehen. Viel Geld war nicht drin, und das Organisatorische mit 15 Querköpfen war natürlich ein ständiger Albtraum. Hazel Miller gehörte zu den Leuten, die sich eine Zeit lang Mühe gaben, die Band zu managen.

Set 1: eine irre druckvolle Version von „MRA“ (Pukwana) zum Einstieg, McGregor/Miller/Moholo brennen, Solo-Stimmen schälen sich immer wieder kurz aus dem Ensemble heraus. „Restless“ beginnt dann mit dem Trio und einem Klaviersolo – und dann steigt Harry Beckett ein, gefolgt von Dudu Pukwana. Eine kleine Coda und ein schneller Abschlusss, der fast unmittelbar in „Ismite Is Might“ übergeht, eine reine Ensemble-Performance, die nach Gospel klingt und auch eine Art Begleitung eines tollen Schlagzeug-Solos von Moholo ist. Arco-Bass, die klagende Sax-Section, darüber eine jubilierende Trompete (fast ein wenig à la Brass Fantasy). Dann „Kongi’s Theme“ (aus dem Film nach Soyinka), Trompeten-Trio über Posaunen-Riff, dann die Reeds, Solo von Nick Evans mit Gegenmelodie von Beckett und am Schluss noch Mike Osborne – und die ganze Zeit ein leichter, aber wahnsinnig treibender Beat von Moholo, irgendwo zwischen Boléro und Afro-Beat. Eine halbe Stunde, in der ich mich kaum zu atmen traue!

Set 2: In „Wood Fire“ sind die Posaunen dran, zuerst Evans und danach Griffiths – die Band ist nie lang still, entwirft ständig spontan neue Begleitungen, auch mal direkt aus einer Klavierfigur von McGregor abgeleitet. Pukwana steigt hinter den Posaunen ein, das Stück entwickelt sich mehr und mehr eine grosse Kollektivimprovisation – mit fast 14 Minuten nach dem zwölfminütigen „MRA“ das längste Stück hier. Nahtlos geht es dann mit Pukwanas Klassiker „The Bride“ weiter, Dudu und Chris und die Band, nicht zuletzt mit Trompetenfanfaren. Weiter geht es mit „Travelling Somewhere“, dem groovenden Titelstück, in dem sich Gary Windo wieder einmal die Hörner abstösst, während die Band für einmal ziemlich gesittet aufspielt und einfach das ellingtoneske Thema daherrifft (Fowler hört hier ein Solo von Mongezi Feza, das er „one of the most exciting he ever recorded“ nennt – ich verstehe das nicht; ganz generell: dass die Trompeten inzwischen relativ wenig Raum kriegen – oder sich nehmen – , fällt auf).

Set 3: In „Think of Something“ hören wir Mike Osborne, den Altsaxophonisten, der das Stück auch komponiert hat, in bestechender Form, während die Posaunen hinter ihm riffen – doch er zweite Hauptakteur ist einmal mehr die Rhythmusgruppe. Mit Miller/Moholo spielte Osborne ja lange Zeit im Trio, aber auch mit McGregor fühlt er sich wohl. Griffiths ist der Posaunist, der dann auch noch soliert – und Louis Moholo der Schlagzeuger, der die ganzen zehn Minuten einen unverwechselbaren Stomp trommelt, voll nach vorn, knusprig und frisch. „Do It“ von McGregor muss aus Zeitgründen – die CD ist ein paar Sekunden unter 80 Minuten, mehr ging 2001 noch nicht – nach etwas über neun Minuten ausgeblendet werden. Noch ein Ensemble-Stück zum Ausklang, in dem die Band ihre Sounds aufstapelt, während Solo-Stimmen über die Ensembles emporsteigen: unverkennbar Windo, aber auch Pukwana, der mit der Band zu spielen scheint.

Set 4 (I presume – nicht auf der CD, liegt mir zusammen mit Set 2 als Radio-Mitschnitt vor): „Joyful Noises“, langsamer Einstieg, Piano mit Rhythmusgruppe, sehr frei und ohne festen Beat, dann kommen Bläser dazu, allmählich schält sich das klagendes Motiv heraus, diverse Bläser mischen sich ein, es gibt abwechselnd Verdichtungen und dann wieder sparsamere Passagen, eine Trompete soliert: Feza vermutlich, ziemlich toll jedenfalls. Darunter wird McGregor aktiv, Miller/Moholo stellen allerlei mit dem Groove an, lassen ihn versiegen, ziehen ihn wieder hoch … das alles hat nicht die so laute introspektive Seite wie auf dem Album, wirkt dafür aber auch ungleich freier. Das geht dann über in „Davashe’s Dream“ von Mackay Davashe (und der Moderator sagt kurz die Band an), der Ton wird hier nun definitiv nachdenklich, eine Walking-Ballade mit einem explodierenden Pukwana. Die letzten Minuten rollt die Band dann durch „Nick Tete“, wieder schälen sich die Stimmen von Evans oder Pukwana kurz heraus, während die Trompeten ihre Fanfaren spielen. Nach nicht ganz 26 Minuten blendet leider auch dieses Set aus – die kurze Stunde im Radio war um (53 Minuten – also Nachrichten, kurze Ansage, dann Sets 2 und eben dieses hier) – „In unserer Reihe ‚Stolen Moments‘ hörten Sie Aufnahmen von Chris McGregor und der Brotherhood of Breath“, sagt der Moderator noch.

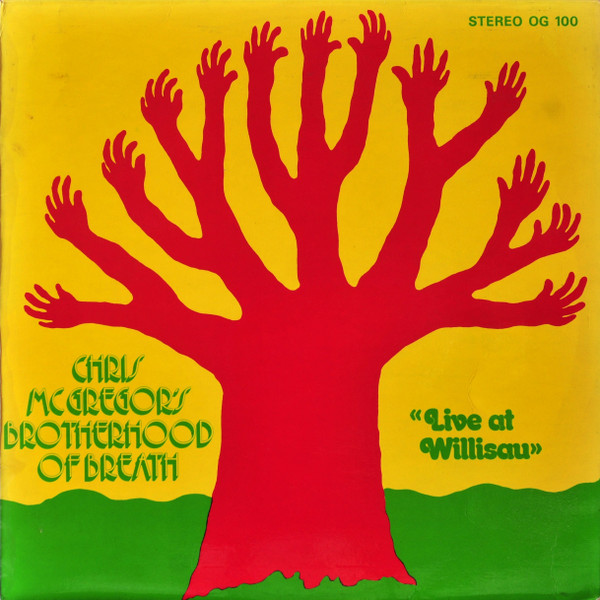

Acht Tage später und ca. 850 Kilometer südlicher: Mohren, Willisau, 27. Januar 1973 – und das erste Live-Album der Brotherhood, ihr drittes, 1974 beim neuen Label von Hazel Miller veröffentlicht: das erste Album auf Ogun. Zum 20. Jubiläum von Ogun und dem Jazzfestival Willisau erschien es 1994 auf CD wieder, mit fünf Bonustracks, etwa 26 Minuten mehr Musik. Statt Malcolm Griffiths ist Radu Malfatti dabei, sonst ist die Band die selbe wie in Bremen. Das Klangbild ist hier wieder völlig anders, irgendwie unhomogen, aber für einmal klingt der Bass endlich mal gut, man hört jeden Ton von Miller.

Auch in Willisau war die Band in guter Stimmung, aber nach den Mitschnitten von 1971 und dem von 1973 aus Bremen brauche ich hier länger, um reinzufinden, finde die Musik etwas müde, etwas verhalten. Vielleicht ist die Band etwas aggressiver drauf, weniger in Party-Stimmung und eher etwas in Richtung klassischer Free Jazz unterwegs? „Do It“ ist der lange Opener und Evan Parker ist der Hauptsolist, bevor im kurzen „Restless“ Dudu Pukwana zu hören ist. McGregor ist hier und auch im Intro vom folgenden „Camel Dance“ prominent zu hören, aber sein Klavier klingt leider nicht besser als das in Bremen. Im „Camel Dance“ – dem ersten unveröffentlichten Stück – setzt die Rhythmusgruppe aber einen tollen Groove auf, und wenn die Bläser einsteigen, kommt Leben in die Bude. Harry Beckett ist hier der Solist, aber wie immer geht es ebenso sehr ums Ensemble, um die Grooves, die Riffs, den Push von Moholo. „Davashe’s Dream“ folgt, und auch Mackay Davashes Stück landete nicht auf der LP. Zu hören sind die üblichen Solisten, also Pukwana und Feza. In „Kongi’s Theme“ hat Radu Malfatti das Posaunensolo geerbt, und das – zusammen mit den folgenden drei Stücken auch wieder auf der LP – ist dann ein Highlight. Moholo trommelt einen trockenen Beat, McGregor spielt eine tolle Begleitung, während die Bläser riffen und Malfatti den Grat zwischen Abstraktion und Melodie beschreitet. Es folgt ein zumindest für mich neues Stück, „Tunji’s Song“ von Tunji Oyelana, vermutlich dem oben erwähnten nigerianischen Drummer, jedenfalls klingt das nach Highlife, nicht nach Marabi oder Kwela. Hier ist neben der riffenden Band Fezas irrlichternd tanzende Trompete (wie eine Motte im Licht?) die prägende Stimme, aber auch McGregor gönnt sich ein paar Takte, leider zu tief im Mix (ich denke, dass es gar keinen Mix gibt, ist hier das Hauptproblem). Im nachdenklichen „Ismite Is Might“ ist Nick Evans zu hören – und die Band ist inzwischen aufgewacht, das ist wirklich gut. Aber dass mich ausgerechnet das Konzert nicht vom Hocker haut, mit dem Hazel Miller ihr Label startete, irritiert mich schon ein wenig (ich weiss jetzt aber auch wieder, warum sich an die CD wenig Erinnerungen eingeprägt haben). Das 1974 veröffentlichte Segment endet mit „The Serpent’s Kindly Eye“. Auf der CD folgen noch „Andromeda“ (Soli von Evans und Charig – schade, kriegt man ihn so selten länger zu hören), ein ganz kurzes „Union Special“ als Sign-Off und zum Abschluss wieder einmal der „Funky Boots March“ (hier einfach als „Funky Boots“) von Windo/Evans – und in diesen letzten zehn Minuten kocht der Laden dann endlich doch noch.

—

Das Festival in Willisau wurde erst 1975 gegründet – aber die Konzertreihe von 1973 kann sich mehr denn sehen lassen. Später im Jahr schauten Rena Rama vorbei, Keith Jarrett gleich zweimal: solo und mit dem American Quintet (inkl. Guilherme de Franco), die Association P.C. mit Jeremy Steig und die Michel Portal Unit waren da, der britische Jazz stark vertreten mit Evan Parker und Paul Rutherford im Quartett von Kowald, einem Quartett um Keith Tippett mit Radu Malfatti, Harry Miller und Paul Lytton sowie der John Warren Big Band (mit Beckett, Evans und Griffiths aus der BoB). Und das Irène Schweizer Trio und OM spielten 1973 im Mohren (leider heisst der Gasthof immer noch so, ich hab dort auch schon mal übernachtet, als ich beim Jazzfestival war) – von 1966 bis November 1972 fanden die Konzerte noch im Kreuz statt, dann zogen sie in den Mohren, wo auch das Festival in den ersten Jahren stattfand. Hier gibt es alle Poster dazu – das von McGregor wurde gleich zum Plattencover:

https://www.willisaujazzarchive.ch/posters/1973/1219.html

Die Brotherhood of Breath kehrte 1975 gleich für ein Konzert sowie fürs Festival zurück, und dann 1988 noch einmal (und erneut 1990, nach McGregors Tod) – und die Konzerte sind dokumentiert, aber nicht wirklich zugänglich (vgl. die Icons mit Links in der rechten Spalte, hinter den Play-Buttons gibt’s Snippets):

https://www.willisaujazzarchive.ch/people-acts/person/chris-mcgregor.html

Die Südafrikaner waren in Willisau gern gesehen. 1975 spielte das Mike Osborne Trio dort, kehrte 1975 als Quartett mit McGregor zurück und war 1976 wieder im Trio da, neben Isipingo, der Band von Harry Miller, während Moholo im selben Jahr auch mit einer Schlagzeug-Gruppe von Pierre Favre auftrat („Singing Drums“) und 1994 mit seiner Band Viva La Black ins Luzerner Hinterland reiste. Dudu Pukwana war 1983 mit Zila wieder dort und 1990 mit den South African Friends sowie der BoB Ghost-Band). Und Johnny Dyani war 1974 mit Dollar Brand’s African Space Programme dort, 1978 als Solist und mit dem David Murray Trio, mit dem er 1982 noch einmal zurückkehrte (das erste Mal mit Andrew Cyrille, das zweite Mal mit Steve McCall).

Die Band in Berlin 1971 (Credits wie oben)

McGregor war inzwischen nach Südfrankreich gezogen (und war nach RCA bei Ogun gelandet, wo 1974 das Willisau-Album als erste Veröffentlichung des Labels erschien). Es gab auf dem Kontinent mehr und besser bezahlte Gigs als in England, wo aber die meisten Musiker weiterhin lebten. Dort regelmässig für Proben hinzukommen, war nicht leicht. 1975 tourte die Brotherhood of Breath zweimal durch England, und Aufnahmen davon machen den Rest von „Bremen to Bridgewater“, dem mittleren der drei Cuneiform-Sets, aus. Eine der Touren war vom Arts Council gesponsert (Maxine McGregor schreibt, die erste, die Archive des Arts Council dokumentieren die zweite, wie Francesco Martinelli in den Liner Notes schreibt).

Bridgewater Arts Centre, Bridgewater, England, 26. Februar 1975 – laut Evan Parker war es ein running gag in der Band, ihre Gigs „Trouble over Bridgewater“ zu nennen. Nur zwei Stücke wurden veröffentlicht – es gibt mehr, aber dafür war hier kein Platz. Die zwei Stücke dauern zusammen immerhin 29 Minuten und stehen am Ende der ersten CD des genannten Sets. An der Posaune ist statt Malfatti wieder Griffiths dabei, statt des Tenorsaxophons von Gary Windo kriegen wir ein drittes Altsax, nämlich Elton Dean. Und Moholo war verhindert und wird von Keith Bailey ersetzt. Das nun hatte Moholo selbst festgestellt und Nick Evans bestätigte es. Evan Parker erinnerte sich hingegen an einen Bridgewater-Gig mit Laurie Allen am Schlagzeug und mit Skidmore. Bailey spielte mit BoB-Leute in Harry Millers Band Isipingo oder mit Harry Becketts Joy Unlimited und hatte mit Keith Tippett, Graham Bond oder Brian Auger’s Trinity gearbeitet. Fast 20 Minuten von „The Serpent’s Kindly Eye“ demonstrieren die Entwicklung der BoB hin zum immer freieren Spiel. Die Riffs tauchen zwar da und dort noch auf, aber hauptsächlich wird über den stets treibenden Grooves (die Drums sind toll – aber ich glaube gerne, dass das nicht Moholo ist) frei improvisiert, im Kollektiv, aus dem sich hie und Stimmen herausschälen. Pukwana ist länger zu hören, Miller steht auch mal im Zentrum und am Ende ist Elton Dean an der Reihe. Es dauert, bis die Band abhebt, aber sie erklimmt hier wieder Höhen, die in Willisau leider nur in der Ferne zu erahnen sind. Dann folgt ein halb so langes Stück, das anscheinend von Mike Osborne stammt, aber niemand konnte sich mehr an den Titel erinnern. Nick Evans meint, es habe damals wohl noch gar keinen Titel gehabt, Titel seien oft erst vergeben worden, wenn ein Stück auf einem Album landete und einen benötigte. In dem relativ konventionellen Stück hören wir Osborne ausgiebig, er wechselt zwischen melodischen Linien und plötzlichen Ausbrüchen so, wie das Stück zwischen Swing und Back-Beat wechselt.

Bridgewater Arts Centre, Bridgewater, England, 11. November 1975 – Runde 2 aus Bridgewater und erneut mit leichten personellen Wechseln: Moholo ist zurück, Malfatti löst Griffiths wieder ab, und statt Alan Skidmore sind sowohl Evan Parker wie auch ein Barisax zu hören. Letzteres spielte 1977 auf „Procession“ ein Bruce Grant oder Bruce van der Grant, anscheinend Amerikaner, der aber sonst nur 1974 in Paris mit afrikanischen Musikern an Altsax und Flöte aufgenommen habe und im selben Jahr mit Burton Greene in Moers aufgetreten sei. Im Booklet gibt es zwei Fotos von den Nancy Jaz Pulsations vom Oktober 1975, auf denen Grant zu sehen ist. Mitte der Siebziger lebte er in London und spielte anscheinend auch in einer Band mit Keith Bailey, der ihn vielleicht mit McGregor in Kontakt gebracht hat, so Elton Dean. Nach 1981/82 verlieren sich seine Spuren wohl wieder.

Der Mitschnitt vom 11. November 1975 füllt die zweite CD von „Bremen to Bridgewater, 77 Minuten, sechs Stücke, meist 12, 13 oder 16 Minuten lang. Der Klang ist leider etwas dumpf, aber eigentlich doch ganz gut, wenn man sich mal gewöhnt hat. Mike King, der die Masterings machte, schreibt, ein „Sony quarter track reel-to-reel recorder at 3 3/4 IPS tape speed, fed by a pair of Shure Unidyne microphones suspended above the band“ sei das Set-Up gewesen, nur die Verstärker von Piano und Bass seien in die PA eingespeist worden. Los geht es mit McGregor, der das Riff zu „Sonja“ (Feza) spielt. Miller und dann Moholo kommen dazu – Nick Evans ist dann im Vordergrund, während die Bläser riffen und Moholo der Musik sofort diesen besonderen Push gibt. Später sind Pukwana, Feza und Parker zu hören. Es folgt „Now“, dessen Arrangement nicht mehr so korrekt umgesetzt wird wie 1971 – die Band ist wilder, freier geworden, solchen Big Band-Arrangements eigentlich entwachsen. Osborne, Parker, Charig und Beckett sind die Solisten, Feza kommentiert hinter seinen Registerkollegen – und das ist auch wieder ziemlich toll. „Yes, Please“ von Radu Malfatti ist das dritte Stück, in dem eine Ähnliche Mischung aus Groove (Back-Beat von Moholo, Bläser-Riffs) und Freiheit angesteuert wird, wieder mit einem Piano-Intro. Mittendrin gibt es hier ein Sax-Trio mit Dean im Zentrum, während Osborne und Pukwana kommentieren – auch hier ist die Band in Form. Nach einem letzten Sax-Kreischer leitet McGregor direkt in sein „Restless“ über, das kürzeste Stück hier, wieder mit prominentem Klavier zum Einstieg. Hier wird die BoB quasi zu den erweiterten Blue Notes: Feza und Pukwana liefern Hochenergiespiel über der fabelhaft tighten Rhythmusgruppe, die anderen Bläser steuern eine Art Grundrauschen bei, riffen mal rhythmisch mit, mal frei gegen den schnellen Groove. Danach folgen zwei sechzehnminütige Stücke, „Khwalo“ (oder „Kwhalo“?) von Dudu Pukwana und ein Original von McGregor, das einmal mehr keinen Titel hat. Im ersten braucht die Band eine Weile, um sich im endlosen Riff zu finden – und der Übergang in den zweiten Teil läuft auch nicht gerade glatt. Macht aber nichts, die Stimmung passt. Und dann soliert Osborne an der Klarinette (Evan Parker bestätigte, dass er das Instrument mit der BoB manchmal spielte), ist aber leider in diesem unverstärkten Rahmen etwas zu leise, um sich gegen die riffenden Posaunen und die Drums behaupten zu können. Wenn die anderen Bläser aussetzen kriegt man ihn dann nur mit der Rhythmusgruppe, aber auch da klingt er leider noch distanziert – sehr schade. Im Closer gibt es ein Barisax-Ostinato – und die Präsenz von Bruce Grant hat sowieso einen Einfluss auf den Sound der Band, der dunkler und tiefer wird durch ihn. In diesen beiden letzten Stücken kam nan auch eine gewisse Nähe zu den Klangwelten von Sun Ra entdecken, dünkt mich … es scheint der Band nicht mehr um Kohärenz zu gehen, die Musik wird multidirektional, Riffs, freie Exkursionen, eingängige Melodien – alles wird aufeinandergeschachtelt und alles kann im nächsten Augenblick schon weg sein oder verzerrt, zerdehnt. Alles ist gleichzeitig, nichts ist gewiss – und doch reisst das mit, entwickelt einen Sog, hat auch in den freien Passagen immer noch diesen Ellington/Strayhorn’schen Reichtum an Klangfarben. Die Band war ja längst noch nicht fertig und zumindest „Procession“ von 1977 ist nochmal ein sehr gutes Album, aber hier endet – auf einem Höhepunkt! – leider auch etwas:

Mongezi Feza mit den Blue Notes im „Africana“ in Zürich am 1. Oktober 1964, im Hintergrund Johnny Dyani (Foto: Art Ringger, via bazillusarchive.ch)

Am 14. Dezember 1975, etwas mehr als einem Monat nach diesem Konzert, bei dem er nicht gut ausgesehen habe, starb Mongezi Feza im Alter von 30 Jahren in London – und damit endet eine Ära im Exil-Jazz der Südafrikaner. Ein Opfer von institutionalisiertem Rassismus. Beidseitige Lungenentzündung, im Delirium habe er in einer Mischung aus Englisch und Xhosa vor sich hin geschwatzt und sich beschwert. „The staff saw records of his earlier brief stay in a mental institution, racistly pegged him as ‚just another crazy one‘ and he was transferred to the mental ward. According to Nick Evans ‚To keep him quiet they sleeping tableted him, which of course was the worst thing you can do to someone with pneumonia. Without moving for three days everything builds up on the lungs and you’ve had it … In essence that’s what it was'“ (aus den Liner Notes von Francesco Martinelli).

Das 1977er-Album der BoB muss hier also noch warten, davor sind weitere Aufnahmen der Blue Notes und mehr dran … vielleicht auch ein Wiederhören von „Free Jam“, den Sessions aus dem Jahr 1972, die Mongezi Feza in Skandinavien machte und die bei Ayler Records erschienen sind? Aber erstmal geht es in den Filmfestival-Urlaub.

--

"Don't play what the public want. You play what you want and let the public pick up on what you doin' -- even if it take them fifteen, twenty years." (Thelonious Monk) | Meine Sendungen auf Radio StoneFM: gypsy goes jazz, #169: Pianistinnen im Trio, 1984–1993 – 13.01.2026, 22:00: #170 – 19.02.2026, 20:00; #171 – 10.03.2026, 22:00; #172 – 14.04.2026, 22:00 | Slow Drive to South Africa, #8: tba | No Problem Saloon, #30: tba