Startseite › Foren › Über Bands, Solokünstler und Genres › Eine Frage des Stils › Blue Note – das Jazzforum › Jazz aus Südafrika: Jazz Epistles, Moeketsi, McGregor, Dyani, Pukwana, Feza, Masekela etc. › Antwort auf: Jazz aus Südafrika: Jazz Epistles, Moeketsi, McGregor, Dyani, Pukwana, Feza, Masekela etc.

Die zweite der bis zur Bob vier Big Bands von Chris McGregor nahm unter dem Namen Chris McGregor & The Castle Lager Big Band im September 1963 einen der ganz grossen Jazzklassiker Südafrikas auf. Sechs Stücke für die Ewigkeit, die McGregors stimmungsvolle Arrangements zwischen Ellington und Monk, Strayhorn, Benny Carter und Tadd Dameron (die Sax-Arrangements lassen mich an die zwei denken) präsentiert. Sechs Stücke, von denen das eine toller als das andere ist. Im ersten, „Switch“ von Kippie Moeketsi, gibt es Moeketsi in Bestform am Altsax, spannende Changes und Riffs, alles ohne richtiges tonales Zentrum, aber mit einem phantastischen Cape-Groove. „Kippie“ heisst dann das zweite Stück und hier wird deutlich, dass die selben Quellen (Ellington und Monk) bei McGregor und seinem Kollegen Abdullah Ibrahim manchmal auch recht ähnliche Ergebnisse zeitigten – komponiert hat das Stück Dollar Brand, wie Ibrahim damals noch hiess, neu arrangiert hat es McGregor. Und klar, das Solo stammt auch wieder von Moeketsi, aber dieses Mal an der Klarinette – und mit was für einem schönen Ton! Der Ton passt zum Arrangement, das wirklich überirdisch schön ist. „Eclipse at Dawn“ ist dann die zickige Nummer zur Abwechslung. Wieder von Brand komponiert und von McGregor arrangiert bewegt sich das Stück irgendwo zwischen Monk und – wer weiss, ob es dessen Platten bis ans Kap geschafft hatten? – vielleicht auch Herbie Nichols, an den mich auch das Klavierspiel des Leaders ein wenig erinnert, der sich hier ein Solo gönnt. Er hat eine ähnlich nonchalante Art, mal eine kleine Figur zu setzen, synkopisch und mit vielen Pausen, und die Phrase dann mit einem schnellen Lauf abzuschliessen. Doch zuerst trägt Dudu Pukwana am Lead-Alt das Thema. Nach dem Klaviersolo gibt es Moeketsi gleich nochmal an der Klarinette, fliessender, kantiger – dahinter Mongezi Feza an der gestopften Trompete. Dann Nick Moyake (der dritte der Blue Notes hier), mit fast grobem Gestus am Tenorsax: er nimmt sich Raum, aber lässt auch welchen mit vielen Pausen – ein tolles Solo, das in wenigen Takten eine ganze Welt öffnet. „Early Bird“ (McGrgor) ist dann eine schnelle Power-Nummer mit Blech-Fanfaren im Wechsel mit Saxophon-Läufen, bis das Blech dann auch einen eigenen Lauf kriegt. Und da sind die Drums in den Lücken und ein kleines Fill von Early Mabuza, bevor Barney Rachabane ein kurzes Solo spielt. Von dem die Trompete stammt, die aus der Band aussteigt, ist mir nicht klar (Feza oder doch auch mal der Lead-Trompeter Dennis Mpale?), McGregor nennt leider nur „Bob [Tizzard] and Nick [Moyake]“, die neben einem kurzen Klaviersolo im Austausch mit der Band und Mabuza zu hören seien. Tizzard ist der Lead-Posaunist, ich tippe daher mal auf Mpale hier. Und Moeketsis Klarinette erhebt sich am Ende auch noch kurz über der Band. „I Remember Billy“ ist dann wieder eine Ballade, komponiert von Moeketsi und wieder mit seiner exzellenten Klarinette im Mittelpunkt, bevor die ganze Band übernimmt. Hier kriegt man wieder die Ellington oder eher Strayhorn-Verarbeitung von McGregor zu hören. Ein Sax hören wir am Ende auch noch – vielleicht Ronnie Beer, der am zweiten Tenorsax dabei ist? Von Mcgregor stammt dann wieder der Closer, „Now“, das wie „Eclipse at Dawn“ Eingang ins Repertoire der Brotherhood of Breath fand. Nicht nur in diesem Stück ist Sammy Maritz (der Bassist auf den allerersten Blue Note-Sessions, siehe „Township Bop“ weiter oben) am Kontrabass ganz hervorragend. Hier kriegt Moyake, an den McGregor beim Komponieren gedacht habe, wie er in den Liner Notes schreibt, ein grosses Solo – wieder in total unaufgeregter Weise dargeboten aber mit Phrasen wie in Stein gemeisselt. Perfekt passt das ins Stück mit seinem trägen Swing und leicht dissonanten Riff. Nachdem die Band dieses Riff-Thema wiederholt, kriegt die verspielte Trompete von Mongezi Feza noch einen Spot – der Bass unter ihm ein wenig an Mingus erinnernd, die Bläser mit bittersüssen Begleitungen, angeleitet von den Posaunen. Am Ende trommelt Mabuza nochmal gegen die massiven Riffs an, die übrigens von Christopher „Columbus“ Nccukana am Barisax geerdet werden. Was für ein grossartiges Album – eine halbe Stunde Musik, in der das ganze Universum von Chris McGregor schon drin steckt. Der Titel „Jazz – The African Sound“ ist ein Statement, das ernstgenommen werden sollte – keinesfalls eine Anmassung!

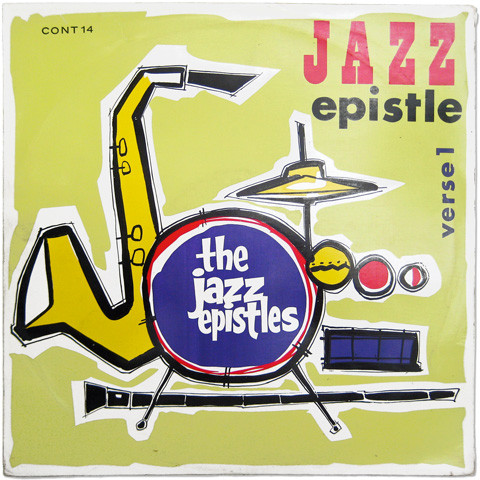

Das Album hat natürlich eine Vorgeschichte, so ein „defining South African jazz recording of it time“ (Francis Gooding in den Liner Notes fürs Jazzman-Reissue von 2015) kommt schliesslich nicht aus dem Nichts. Die Vorgeschichte hängt mit der Aufhebung des Verbots von „European liquor“ (Bier, Wein, Schnaps) für Schwarze zusammen, im Jahr 1962. Jazz und die „social drinking culture“ in den „shebeens“ der Townships wurde von der Alkoholindustrie rasch als passendes Thema erkannt, Bilder von Musikern wurden genutzt für Werbung, es wurde promotet und gesponsert, um neue Kundschaft zu gewinnen. 1961 bis 1964 fand das Cold Castle Jazz Festival statt, der bekannteste von diesen Events, gesponsert von der Brauerei Castle Lager, stellte das Festival die besten Jazzmusiker des Landes in einer Art Wettbewerb vor. Bei der ersten Durchführung in Johannesburg gewannen die Jazz Epistles (die Band von Dollar Brand mit Kippie Moeketsi, Hugh Masekela und Jonas Gwangwa) den ersten Preis in der Kategorie „Beste Band“. 1960 hatte die Band mit „Verse 1“ das erste südafrikanische Jazzalbum aufgenommen – auch das ein Klassiker, der aber längst nicht so reif klingt wie McGregors Album drei Jahre später. McGregor war 1961 mit den Cape Town Five im Rennen, zu denen auch Dudu Pukwana gehörte.

Das 1962er Festival fand im Moroka-Jabavu Stadio in Soweto statt, McGregor war mit einem Septet dabei, zu dem Sammy Maritz, Christopher „Columbus“ Ngcukana und Ronnie Beer gehörten. Dudu Pukwana und Nick Moyake waren mit den Jazz Giants dabei, Mongezi Feza mit einer Band von Eric Nomvete, Louis Moholo mit den Jazz Ambassadors – doch den Preis für die beste Band gewannen die Jazz Dazzlers von Mackay Davashe, während Pukwana den Preis als bester Musiker erhielt. Auf Gallo erschien das Album „Cold Castle National Jazz Festival 1962“ mit drei Stücken von McGregors Septett. 1963 fand das Festival wieder in Soweto statt, aber im Orlando Orlando Stadion. McGregor brachte wieder sein reguläres Septett mit Pukwana, Moyake, Ngcuakan, MPale, dem Bassisten Martin Mgjima und Mabuza mit. Die Band war da in wechselnden Besetzungen schon ein Jahr zusammen und trat auch als die Blue Notes auf. Wie Maxine McGregor später in ihrem Buch (das ich leider nicht kenne) schrieb, diente der Name dazu, davon abzulenken, dass es sich um eine „mixed-race“ Gruppe handelte und auf die Musik zu fokussieren. Dieses Mal gewannen die Blue Notes den Bandwettbewerb, während Ronnie Beer mit seinem Septett auf Platz zwei landete. 20’000 Leute hörten im Stadion zu – und die Verstärkung war schlecht, die Leute im Lauf des Tages zunehmend betrunken und frustriert darüber, dass sie in der einbrechenden Dämmerung nichts sehen und hören konnten. Sie hatten Eintritt bezahlt und kriegten dafür nicht, was sie erwartet hatten. Doch zum Glück scheint alles gut geendet zu haben.

Nach diesem Erfolg scheint McGregor die Idee für eine neue Big Band gehabt zu haben (die zweite nach derjenigen, die er während des Studiums 1960 auf die Beine gestellt hatte – schon das eine Band mit Musikern von unterschiedlichen Hautfarben – und Tizzard und Ngcukana waren schon damals mit dabei). Er ging also zur Union of South African Artists, die den musikalischen Teil der Festivals organisierte, um anzufragen, ob eine der Brauereien interessiert sei, eine Big Band zu sponsern. McGregor kriegte genügend Geld zusammen, um eine Band zusammenzustellen und eine Woche mit ihr zu proben. Danach folgten ein paar Gigs in Townships und kleineren Städten. Doch die Brauerei war nicht bereit, Konzerte in weissen Gegenden von Johannesburg zu sponsern – und das war eine mittlere Katastrophe, denn McGregors Absicht war es, landesweit Anerkennung für den lokalen Jazz zu generieren, und das ging eben nur so. Man fand dennoch ein Theater im Braamfontein, das die Band auftreten liess, und nun bemühten sich alle darum, für das Konzert Werbung zu machen.

Am 16. und 17. September war die Band in den Gallo-Studios und spielte ihr Album ein, am 20. folgte das Konzert in Braamfontein – und es tauchten so viele Leute auf, dass umgehend ein zweites Konzert am folgenden Abend angesetzt wurde. Allerdings tauchte da Drummer Early Mabuza nicht auf. Zum Glück war Louis Moholo da und sprang in letzter Minute ein. Die Presse berichtete enthusiastisch über die Konzerte, in denen McGregor solo, mit den Blue Notes und mit der Big Band spielte. Doch ohne Geld und mit den unterdrückerischen Rassengesetzen des Apartheid-Regimes gegen sich, löste sich die Band nach den Konzerten umgehend wieder auf. Maxine zitiert Chris: „All the musicians wanted to continue, but it would not have been possible for a band of fifteen or sixteen musicians to survive in the circumstance, even though I was very tempted. It was hard enough with the Blue Notes, who were only six.“

Als die Konzerte im September 1963 stattfanden, waren die Blue Notes bereits nach Antibes eingeladen worden – ihr Ticket raus aus dem Land. Sie gingen im Juli 1964 und blieben im Exil – bis zu ihrem Tod oder für viele Jahrzehnte, bis nach dem Ende des unterdrückerischen Regimes.

Die Castle Lager Big Band bleibt trotz ihres glorreichen Albums eine tragische Episode. In dem Moment, als klar wurde, dass sie kein Sponsoring für Auftritte in weissen Gegenden erhalten würde, löste sich nämlich auch der grosse Traum dahinter auf: über Berichte in international wahrgenommenen Zeitungen über das Land hinaus bekannt zu werden und so in einen internationalen Dialog zu treten. Niemand half McGregor und seiner Band dabei, in Übersee wahrgenommen zu werden. All das, worauf sie völlig zu recht so stolz waren, verpuffte in der Ignoranz und Abgeschnittenheit, die ihr Schicksal in Südafrika besiegelten. Die Band war natürlich auch an sich schon eine Message, eine Botschaft gegen das System – und wider alle Wahrscheinlichkeit hatte McGregor gehofft, durch den lähmenden Vorhang der Apartheid zu dringen, sich Gehör zu verschaffen, ein Lebenszeichen abzusetzen. Dabei hat diese Band die Prinzipien des Regimes widerlegt, hat gezeigt, dass ein Zusammenleben und Zusammenarbeiten möglich ist, dass es Harmonie und Freundschaft über die Hauptfarbe hinweg geben konnte. Das Ergebnis von all dem, „Jazz – The African Sound“, wurde allerdings ausserhalb Südafrikas damals kaum wahrgenommen. Die Kommunikationsmöglichkeiten blieben auch in den Jahrzehnten des Exils sehr beschränkt, die Musiker fristeten ein hartes Dasein an den Rändern in den USA oder in Europa. Das Reissue von 2015, aus dessen Liner Notes (Francis Gooding, wie gesagt) ich mich schamlos bedient habe, um die Geschichte nachzuerzählen, war eine Art verspätete Berichtigung davon, das erste internationale Reissue eines der wichtigen Alben des (süd-)afrikanischen Jazz, über fünfzig Jahre später und nach dem Tod seiner wichtigsten Protagonisten – aber die Botschaft der Musik ist bis heute klar, und sie ist heute leider schon fast wieder so wichtig und so aktuell wie damals, als das Album aufgenommen wurde. Ein Meilenstein und ein Mahnmal zugleich.

(Das Foto mit Columbus, Moyake, Mpale und Pukwana stammt aus dem Buch von Maxine McGregor, ich habe es von hier geliehen, wo ich auch die Musik zum ersten Mal gehört hatte, ein paar Jahre vor dem Reissue von Jazzman.)

--

"Don't play what the public want. You play what you want and let the public pick up on what you doin' -- even if it take them fifteen, twenty years." (Thelonious Monk) | Meine Sendungen auf Radio StoneFM: gypsy goes jazz, #169 – 13.01.2026, 22:00 | Slow Drive to South Africa, #8: tba | No Problem Saloon, #30: tba