Startseite › Foren › Über Bands, Solokünstler und Genres › Eine Frage des Stils › Blue Note – das Jazzforum › Jazz aus Südafrika: Jazz Epistles, Moeketsi, McGregor, Dyani, Pukwana, Feza, Masekela etc. › Antwort auf: Jazz aus Südafrika: Jazz Epistles, Moeketsi, McGregor, Dyani, Pukwana, Feza, Masekela etc.

Ich war leider noch nicht dabei, als 1999 zum 25. Geburtstag des Labes die 3-CD Box „Harry Miller – The Collection“ bei Ogun erschien, die seine fünf Alben für das Label versammelte. Die letzten Exemplare wurden ohne Box und im Fall der ersten CD ohne Papphülle verkauft – aber mit dem Booklet immerhin, und so ein Exemplar konnte ich später jemandem abkaufen. Das Label hatte Miller gemeinsam mit seiner Frau Hazel und Toningenieur Keith Beal gegründet, es wurde zum wichtigsten Outlet der Südafrikaner im Exil, mal abgesehen von Dollar Brand, der nie Probleme hatte, Label zu finden (v.a. Enja war ihm eine gefühlte Ewigkeit treu) und von den kurzen Polydor- bzw. RCA-Intermezzi von Chris McGregor. Der Ogun-Katalog ist bis heute von einer exquisiten Güte – das darf man wohl selbst dann sagen, wenn man nur ein Drittel oder die Hälfte davon kennt, wie bei mir der Fall.

Miller, 1941 in Kapstadt zur Welt. Zu seinen ersten Gigs zählte eine Rockband mit seinem Schulfreund Manfred Mann. 1961 kam er nach England, wo er im Lauf der Sechziger- und Siebzigerjahre mit ganz vielen Leuten spielte, besonders natürlich mit anderen Südafrikanern und mit Engländern, und am liebsten und besten da, wo die zwei Welten zusammenfanden. Ende der Siebziger trennten sich Harry und Hazel, der Bassist zog er in die Niederlande (die ersten drei Monate kam er bei Willem Breuker unter), wo er im Dezember 1983 bei einem Autounfalls ums Leben kam. Die englische Szene fiel seit den frühen Siebzigern auseinander, Chris McGregor zog um die Zeit herum (oder wohl etwas früher) nach Frankreich.

Hazel Miller erzählt in ihrer Einleitung zum Booklet von den Anfängen. Sie lernte Harry Anfang 1963 kennen, als er gerade Urlaub von seinem Gig auf der North American Route zwischen England und New York hatte, der Job „enabled him to spend a lot of time listening nightly to the likes of John Coltrane, Monk, Cecil Taylor etc, live – a great experience for him.“ Seine erste Jazzband, als er mit den Jobs auf dem Schiffen aufgehört hatte, war mit dem US-Drummer Don Brown, der in England lebte. Als der verschwand, wurde daraus die Group Sounds Five mit Henry Lowther, Lyn Dobson, Lionel Gregson und Alan Jackson (bei Jazz in Britain sind kürzlich frühe Aufnahmen der Band von 1965/66 erschienen, allerdings mit Ron Rubin bzw. Jack Bruce am Bass). Dann traf Miller auf Mike Westbrook, zu dessen Band er bald gehörte (die Kernband: Malcolm Griffiths, Mike Osborne, John Surman, Miller und Alan Jackson – daraus entstand später auch die Concert Band). Gigs mit John Surman, Mike Osborne folgten, und als die Blue Notes in England ankamen auch mit ihnen. Besonders mit Louis Moholo begann er eine enge Zusammenarbeit. Die Rolle von Hazel (1966 kam der gemeinsame Sohn zur Welt, für Hazels etwas ältere Tochter sei Harry „a devoted father“ geworden) im äusserst geschäftigen Leben von Harry hatte dieser schon früh umrissen: „TCB – taking care of business!“

1971 reisten sie nach Südafrika, besuchten Harrys Familie und reiste nach Soweto, wo Harry gemeinsam mit Chris McGregor auftrat. „What an experience! Grandparents to babies, and what a reception! Chris and Harry improvising their hearts out not music that Sowetans would have had any opportunity to listen to in those dark days. The audience could hear and sense the spirit and joy of the music, especially from two exiles ‚playing at home‘. After realising we were genuine visitors with ‚like minds‘, totally supportive of the struggle, the Sowetans made us so welcome – it was an amazing experience for this South Londoner.“

Zu den Gruppen, mit denen Miller in England spielte, gehörten auch das Trio von Bob Downes, das Sextett von Keith Tippett und dessen riesige Band Centipede, Elton Dean’s Ninesense, Dudu Pukwana’s Spear oder John Surmans Oktett. Er spielte mit Stan Tracey, mit Ken Terroade, der Band von John Warren. Und er traf auch auf die Leute um John Stevens, die das Spontaneous Music Ensemble gründeten, neben dem Drummer auch Posaunist Paul Rutherford und Saxophonist Trevor Watts, die nach ihrer Zeit in der Royal Airforce wöchentlich in einem Pub in London probten (The Sun hiess der Pub). Die Orte, an denen man Miller antraf, sind von hier und dem Mike Osborne gewidmeten Faden inzwischen bekannt: Ronnie Scott’s Old Place, der Little Theatre Club, der Peanuts Club, der 100 Club … Und schliesslich entstand in den Siebzzigern auch Isipingo, Millers eigene tolle Band, von der inzwischen neben dem einen Ogun-Album noch weitere Dokumente veröffentlicht worden sind. Sean Bergin, der südafrikanische Saxophonist, mit dem Miller in den Niederlanden spielte, wuchs übrigens in Isipingo auf (und kannte Millers jüngeren Bruder, Arnie).

Harry Miller – Children at Play | Das erste Album von Harry Miller beim Label (das zweite nach dem Willisau-Album der Brotherhood of Breath) präsentierte ihn 1974 ganz alleine mit seinem Bass, aber auch mal mehrspurig mit Overdubs und mit etwas Flöte und „percussion effects“. Ein sehr tolles, sehr persönliches Album, das Miller als Bassist und als Komponist gleichermassen präsentiert, als Schöpfer seiner ganz eigenen Klangwelt. Louis Moholo hat zum Booklet der 3-CD-Box natürlich auch einen kurzen Text beigetragen. „From the moment I met Harry I knew he was a man of distinction: one of three bass players in the world (the other two being Charlie Mingus and Johnny Dyani) who were great improvisers, composers and band leaders.“ Die letztgenannte Facette kommt hier noch nicht zum Zug, aber das änderte sich bald. (Stream des Albums bei Bandcamp.)

Harry Miller – Different Times, Different Places | Die CD, 2013 bei Ogun erschienen, war schon die dritte postume von vieren, die Miller postum auch als Bandleader dokumentieren. Hier geht es mit 25 Minuten aus London im Juni 1973 los – die früheste Session von Miller als Leader. Wir hören ihn mit einem Quintett mit Nick Evans (tb), Mike Osborne (as), Chris McGregor (p) und Louis Moholo (d) – und die drei Stücke verbinden den Vorwärtsdrang, die Lebendigkeit und Energie von Osbornes Trio mit typisch südafrikanischen Stimmungen und Grooves, die Lebensfreude und Trauer mischen. Die Musiker kannten sich alle aus der Brotherhood und anderen Bands, haben vermutlich dutzende Male im Peanuts oder 100 Club zusammen gespielt. Das ist aber auch sehr freie Musik, und Nick Evans – nach den Aufnahmen mit der BoB nicht anders zu erwarten – erweist sich als ebenbürtiger Partner für Osborne, gerade so intensiv brennend und sprühend vor Ideen. Doch los geht es mit der herzzerreissenden Ballade „Bloomfield“ (alle Stücke stammen von Miller) mit einem grossartigen Osborne. In „Quandry“ kriegen wir dann die südafrikanische Groove-Maschine von McGregor/Miller/Moholo zu hören und darüber die riffenden Bläser im Dialog, ein tolles Solo von Evans und ein typisch zurückhaltendes von McGregor. Das dritte Stück, „Touch Hungry“, ist dann sehr frei – und hier spielt auch McGregor ein bewegteres Solo und interagiert dann mit dem Leader in einer Art kollektiven Passage, zu der dann die riffenden Bläser dazu stossen.

Das Coverfoto stammt von Dagmar Gebers und vermutlich von derselben Session wie dasjenige auf dem Cover der „Collection“ – ich nehme an von 1981, als Miller in Berlin Artist in Residence war und im Mai auch „Berlin ‚Bones“ mit den Posaunisten Andreas Boje und Thomas Wiedermann sowie Drummer Manfred Kussatz entstanden ist. Im FMP-Text im Booklet der Box schreibt Dieter Hahne, dass weder er noch die beiden Gebers „have too many concrete memories of the time when Harry was in Berlin“ – vermutlich gab’s etwas viel Bier (was Evan Parker in einem anderen Text, einem an den verstorbenen Miller gerichteten Brief, im Booklet auch erwähnt: „The usual Dickensian scenes of vomit, aggression and broken glass. You turned to me with that beatific smile of yours and said: ‚There you are, Evan. The legal buzz.'“

Harry Miller’s Isipingo – Full Steam Ahead | Im Februar 1975 war Miller dann mit Isipingo im Studio in London – zwei Stücke davon sind auf der Reel Recordings-CD von 2009 zu finden, „Whey Hey!“ und „Good Heavens Evans!“, zusammen über 26 Minuten lang und damit ungefähr die Hälfe der CD (es folgen drei Stücke von je einer anderen Session von 1976/77, einmal 6, zweimal 9-10 Minuten). Die Band besteht aus Mongezi Feza (t), Nick Evans (tb), Mike Osborne (as), Stan Tracey (p), Miller und Moholo. Tracey ist offensiver unterwegs als McGregor, Osborne im langen ersten Stück sehr toll mit einem Solo, das sich überraschend viel Zeit lässt, Räume lässt, recht nachdenklich wirkt. Das zweite Stück beginnt mit langsamen Unisono-Passagen, die fast choralartig wirken, bevor die Rhythmusgruppe darunter ein schnelles Tempo anschlägt, Moholo und Tracey agieren dabei sehr frei, während die Bläser das Thema repetieren und Miller wie üblich in seinen Bands am Bass alles zusammenhält und auch vorantreibt. Feza soliert über dem Kollektiv, das jetzt völlig frei unterwegs ist. Das erste Solo gehört wenig überraschend dem Posaunisten, doch der verliert sich ein wenig und der tollste Moment findet sich mittendrin, wenn die Trompete allein über dem rasenden Bass und den stotternden Drums schwebt. Feza flattert, die Musik vibriert, ist nervös und doch geerdet. Tracey stösst wieder dazu mit hohen, dissonanten Akkorden, kurzen Läufen.

Harry Miller’s Isipingo – Which Way Now | Isipingo war eine wundersame Band – und eine der besten im englischen und südafrikanischen Jazz. Ein weisser Südafrikaner mit jüdischem Hintergrund (die Grosseltern waren mit dem Schiff aus Litauen ausgewandert), der schon als Jugendlicher Louis Armstrong All Stars auf Platte hörte, als ihm der Bass von Arvell Shaw auffiel. Erst mit 19 konnte er ein Instrument auftreiben, er war noch in der Ausbildung zum Ingenieur. Nach drei Monaten stiess zu den Vikings, der ersten südafrikanischen Rock’n’Roll-Band, die es an die Spitze der Charts schaffte. Geleitet wurde von einem Kindheitsfreund Millers, Manfred Sepse Lubovitz, der sich bald Manfred Mann nennen sollte. Die zwei zogen nach England, Mann wurde zum R&B-Star, Miller kriegte durch Vermittlung des Pianisten und Bassiten Ron Rubin erste kleine Jazz-Gigs in London, mit Mainstream-Gruppen. Dann stiess er zu Geraldo’s Navy, der erwähnten Band, die auf Transatlantik-Schiffen spielte. In New York eilte Miller zu Konzerten von Monk, Coltrane, Cecil Taylor und anderen.

1963, zurück in England, stiess er zur Band des Drummers Don Brown, vermutlich aus den West Indies stammend gab dieser sich als Amerikaner aus und war zugleich RAF-Veteran aus dem zweiten Weltkrieg – und er behauptete, der erste gewesen zu sein, der Bebop-Platten nach England brachte. Später spielte er in Paris mit Bud Powell, Stan Getz oder Chet Baker und freundete sich mit Art Blakey an. Die oben schon erwähnte Group Sounds Five, zu der auch Henry Lowther gehörte, war Browns Band – und die spielte im L’Escarpolette, einem der Schauplätze der Profumo-Affäre, die den damaligen Premier, Harold McMillan, zum Sturz brachte. Browns Karriere endete traurig: Drogenmissbrauch, Überdosis, die vielleicht Suizid war. Alan Jackson war der Nachfolger am Schlagzeug und mit ihm spielte Miller künftig oft, auch nachdem er die Gruppe verliess, die in der Zeit nach Brown auch als The Jazz Mods auftrat (und eine 10″-Platte aufnahm – ich kann da allerdings nichts finden). Die Band spielte auch in zwielichtigen Clubs, die den Kray Zwillingen gehörten.

Das nächste Kapitel war dann Mike Osborne und Harry Miller in der Band von Mike Westbrook – ein wichtiger Schritt. Auf mehreren Platten ist Miller am Bass zu hören. Osborne fing dann an, die Jam-Sessions im Peanuts Club zu leiten (der gemäss Francesco Martinellis Liner Notes zur obigen CDs, die ich hier plündere, in Hackney lag, nicht in King’s Arms in der City – aber da verlass ich mich auf den Taper der Aufnahme aus dem Club, die Jazz in Britain herausbrachte). Osborne und Miller spielten dort mit John Surman, Jackson und all den anderen aus der Westbrook-Band, trafen auf den Drummer John Stevens, der mit dem Spontaneous Music Ensemble auch freie Improvisation in die Szene einführte – und der Miller an David Izenzon verwies, der zu der Zeit in London lebte. Die Bassisten spielten zusammen und das Ornette Coleman Trio mit Izenzon wurde zu einem der Vorbilder des Trios, das Osborne und Miller bald mit Louis Moholo gründeten.

Die Ankunft der Blue Notes 1965 gehört natürlich zu den weiteren prägenden Ereignissen der Zeit. Johnny Dyani erinnerte sich später, wie sie von einem anderen südafrikanischen Bassisten gehört hätten und die ganzen Blues Notes und Abdullah Ibrahim zu einem Konzert der Westbrook Concert Band ging, um ihn zu hören und zu treffen. Im Ronnie Scott’s Old Place fanden diese Musiker in den kommenden Jahren eine Heimat. Miller studierte zugleich am London College of Music – nahm später auch bei den Session zu einer Platte von King Crimson teil, arrangierte ein Mingus-Stück für die London Contemporary Dance Company … und wurde 1969, als Dyani mit Steve Lacy, Enrico Rava und Louis Moholo nach Südamerika fuhr, von Chris McGregor in seine Band eingeladen. Als Dyani zurück kam, trat die Band auch mit beiden Bassisten auf. Dyani verliess die Gruppe(n) dann aufgrund musikalischer und persönlicher Differenzen mit McGregor und Miller wurde zum offiziellen Bassisten der Brotherhood of Breath – Hazel Miller erzählte anscheinend, dass in der Band immer schon Miller vorgesehen gewesen sei.

1974 dann Ogun – und dazu gehörte auch, dass Hazel Miller die unmöglich zu zähmende Brotherhood of Breath managte, so gut das halt ging. Jedenfalls organisierte sie Gigs für die Band, deren Bassist von kleiner und fast zarter Statur war, abseits der Bühne immer einen gemächlichen Eindruck machte – aber förmlich zu explodieren schien, sobald die Musik begann: auf Zehenspitzen tänzelnd, den Kopf über seinen Bass gebeugt, als suche er tief im Bauch des Basses nach Antworten (frei nach John Fordham). Miller war nun überall gefragt. Er war vielseitig, brachte aber auch stets eine persönliche Note ein, und er wurde zum Vorreiter einer ganzen Generation neuer europäischer Bassisten, die auch Bandleader und Tonangeber in der aktuellen Musik wurden: Barry Guy, Peter Kowald, Henri Texier, Maarten Altena, Joëlle Léandre … „Children at Play“ (oben) war das zweite Bass-Solo-Album nach Barre Phillips „Journale Violone“ (aka „Unaccompanied Barre“, „Basse Barre“). Miller spielte mehr als alle anderen Südafrikanern mit den Musikern der europäischen Avantgarde: Willem Breuker, Peter Brötzmann, Leo Cuypers, Radu Malfatti … und er hatte viele Pläne, die durch seinen frühen Tod nie umgesetzt werden konnten: ein Quartett mit Tippett, Malfatti und Paul Lytton gehörte dazu, oder Dave Holland und Albert Mangelsdorff zu Plattenaufnahmen bei Ogun einzuladen. Mit der Zeit reiste Miller so oft nach Kontinentaleuropa – die Auftritte waren dort deutlich besser bezahlt – dass er nach Holland übersiedelte.

Und jetzt endlich zurück zu Isipingo, der irren Band, die dank dem Mitschnitt von Radio Bremen aus der Post-Aula in Breman am 20. November 1975 auch im Höhenflug und ausgiebig zu hören ist. 75 Minuten, vier Stücke, alle von Miller: „Family Affair“, „Children at Play“, „Eli’s Song“ und „Which Way Now“. Neben Osborne, Miller und Moholo, dem bestens bekannten Trio, sind auch noch Mongezi Feza (t), Nick Evans (b) und Keith Tippett (p) in der Band: eine Mischung aus Südafrikanern und Engländern, aus Jazz und Avantgarde, aus Grooves und freier Musik. In der Erstbesetzung war statt Tippett noch Dudu Pukwana dabei, doch die Version wurde leider nie dokumentiert. Und weil Miller sich selbst stets hintanstellte und aus dem eigenen Label keine Promotionsmaschine für sich selbst machen wollte, dauerte es bis 1977, bis die Band endlich eine Platte herausbrachte. Da war Feza schon tot und Marc Charig hatte an der Trompete übernommen, an der Posaune war Malcolm Griffiths auf Evans nachgefolgt.

In Bremen 1975 hebt die Musik schnell ab. Millers Stücke bieten einen Rahmen für die sehr freien Performances, sein Bass zusammen mit den Drums von Moholo einen unwiderstehlichen Groove, der die anderen in ihren Höhenflügen trägt und anspornt. Die tänzelnde, in hohen Lagen irrlichternde Trompete von Feza, die so viel Punch hat wie der kleine Mann m Kontrabass. Die reiche Posaune von Evans mit ihrem fetten Ton und den singenden Linien. Das schwere und doch so bewegliche Altsaxophon von Osborne – noch ein Musiker, der dem Energielevel von Miller immer etwas entgegenzusetzen hatte. Dazu das oft sehr freie, Linien und Läufe zu Clustern verdichtende Klavier von Tippett und die unendlich coolen, aber immer eigenwillig akzentuierten Rhythmen von Louis Moholo. Die Tunes sind catchy, man kann sie singen – und sie bieten den perfekten Rahmen, weil sie zugleich ganz viel Freiheit gewähren. Das Spiel der Gruppe bleibt immer transparent, wirkt leicht, auch wo die Grooves alles erschüttern und den Schweiss treiben. Tippett beschrieb die Art, wie die Musiker zusammenwuchsen, ihre Egos beiseite lassen konnten, als „embracing“. Und er erinnerte sich später an den Auftritt in Bremen als einen der besten, die die Gruppe je gespielt habe: „We were on the road with the usual problems, but entering on stage, even before starting, we felt a special electricity, and everything clicked.“ – Der Sound ist zwar nicht besonders gut, aber diese Aufnahmen gehört zu meinen allerliebsten aus all denen, über die ich hier seit einiger Zeit schreibe. Wenn ich das richtig sehe, sind die ersten zwei Stücke natürlich auf den gleichnamigen Alben zu hören, „Eli’s Song“ ebenfalls auf dem Ogun-Album von Isipingo, aber der Closer, der der CD den Titel gibt, nur hier.

Das CD-Booklet ist zudem mit Fotos bebildert, die Jak Kilby am 6. Oktober 1975 im 100 Club in London von der Band machte (und einem Moholo-Portrait vom 26. September 1976 am selben Ort) – leider ist auf Discogs nur das Rückcover des Booklets zu finden, aber das ist ein tolles Foto von Miller und Feza in Aktion. Das Frontcover stammt wie jene von „Full Steam Ahead“ und “

Different Times, Different Places – Volume Two“ von Ellie Payne – und ich vermute, dass das die Ellie ist, die Hazel schon in die Beziehung mitbrachte und für die Harry „a devoted father“ wurde, wie Hazel Miller in ihrem einleitenden Text zu „The Collection“ schreibt?

Als Isipingo am 7. Juli 1976 in Châteauvallon beim Jazzfestival auftritt, ist Mongezi Feza schon über ein halbes Jahr tot. Marc Charig ersetzte ihn in der Band und Malcolm Griffiths, Evans‘ Kollege aus der Brotherhood, übernahm den Posten an der Posaune. Osborne, Tippett, Miller und Moholo sind natürlich auch hier dabei. Das Set dauert 54 Minuten, auch wieder vier Stücke aus Millers Feder: „Mofolo“ (auch auf dem letzten Studio-Album von Miller zu hören), „Something Like This“ (ein Stück, das man nur hier zu hören kriegt), „Touch Hungry“ ( (schon im ersten Set auf der CD zu hören und wie „Eli’s Song“ auch auf dem Ogun-Album der Band) und einmal mehr „Eli’s Song“. Der Sound ist anders, eher etwas besser, aber weniger direkt, und die Band braucht auch einen Moment, um in den Groove zu finden. Charigs Trompete ist glockenhell, klar, er spielt fliessende, elegante Linien. Auch an der Posaune ist der Kontrast recht gross: Griffiths ist weniger explosiv als Evans, aber zugleich ruppiger, kantiger – ein guter Kontrast zu Charig, finde ich. Das exklusive Stück ist auf jeden Fall ein Highlight: ein Fanfaren-Thema mit sehr freiem Spiel dazwischen, das aber irgendwie dennoch nah am Thema bleibt. Diese Vermischung von Thema und Freiheit, von mitreissenden Grooves und völlig offenem Spiel (hier gibt es manchmal nicht mal mehr einen gefühlten Puls) – und wie das eben doch völlig integriert ist, wie aus einem Guss daherkommt: Das ist vielleicht das grosse Geheimnis von Millers Wirken als Komponist und Bandleader. Den direkten Übergang ins dritte Stück, „Touch Hungry“, nach ein paar Tempowechseln, hat zumindest das Osborne/Miller/Moholo-Trio über die Jahre perfektioniert – dasselbe wiederholt sich später im Übergang zum Closer. Ein neuer Groove, eine neue catchy Melodie, die wie sich überschlagende Wellen wiederholt wird, dazu eine Art Stop-And-Go Beat von Moholo. Darunter schichten Tippett Arpeggien und Akkorde. Wenn Osborne zu solieren beginnt, wird die Musik fliessender, das Klavier konventioneller – dennoch als Erweiterung des Quartetts (während die anderen Bläser hier nicht riffen) eine tolle Ergänzung. Wie ich verstehe, traten die auch in der Formation auf … quasi das Elton Dean Quartet mit Mike Osborne. Am Schluss „Eli’s Song“ – und die beiden Versionen sich wirklich toll, das Stück changiert zwischen Blues und Dirge – das Posaunensolo hier ist ein grosses Glanzlicht. Miller spielt eine eigenwillige Mischung aus Ostinato und Walking Bass, Moholo hält den Beat leicht – das klingt nicht nach viel, wenn man nicht hinhört. Aber tut man das, wird schnell klar, dass an dieser Gruppe nichts konventionell ist, besonders Tippett, Miller und Moholo stets eigene Wege suchen – ganz egal ob durchs Dickicht oder über die freie Fläche.

Das Foto oben vom Rückcover hat wie das vom Frontcover der CD Dagmar Gebers gemacht, als die sich alle zusammen in Berlin so heftig abgeschossen haben, dass keine konkreten Erinnerungen mehr übrig blieben. Und beim Festival von 1976 trat ein paar Wochen später auch Mingus in Châteauvallon auf (wieder, nach 1972, wovon es Bootlegs gibt). Keine Ahnung, ob er und Miller sich irgendwann gegenseitig spielen hörten.

Auf „Full Steam Ahead“ folgen nach dem Set vom Februar 1975 drei Stücke von 1976/77. Nur auf 1976 datiert ist das dritte Stück der CD, eine Studio-Aufnahme von „Family Affair“ aus London mit demselben Line-Up wie in Châteauvallon – und das catchy Thema kommt mit völlig unberechenbarem Getrommel von Moholo (auf der geschlossenen Snare, glaub ich? klingt fast wie Bongos oder so) – und nach dem schönen Solo gegen Ende von „Eli’s Song“ in Frankreich gleich nochmal Tippett – und dann auch gleich nochmal Griffiths. Die Band konnte auch präzise und knackig – im Studio zumal, wo sie nicht viel aufgenommen hat. Gerade darum ist „Full Steam Ahead“ eine ebenso tolle Ergänzung wie die drei postumen CDs mit Live-Material. Das Stück von Ende 1977 für den Moment überspringend ist das fünfte und letzte Stück dann „Dancing Damon“, auch aus London und die einzige Live-Aufnahme hier, mitgeschnitten im Konzert Konzert im ICA (ich nehme an dem Institute of Contemporary Arts) am 15. August 1976, und das scheint dann das dritte exklusive Stück dieser CD zu sein nach den beiden vom Februar 1975 (ich gucke dabei nur auf Miller-Alben, falls irgendwas auch mal anderswo auftaucht, zähle ich das nicht mit … die Brotherhood of Breath nahm allerdings soweit ich weiss nie ein Miller-Stück auf, obwohl wenigstens eins zum Repertoire gehörte). Statt Griffiths ist hier Paul Neiman an der Posaune dabei, doch wir hören ihn nur im Ensemble. Zuerst ist Osborne mit einem tollen, langen Solo an der Reihe, von Tippett auffällig begleitet, während Miller/Moholo das rasante Tempo aufrecht erhalten. Nach fünf Minuten setzten die beiden dann aus, Tippett bleibt hinter Osborne, die anderen Bläser spielen Fanfaren – und dann fällt die ganze Band in den Groove, aus dem hinaus Charig sein Solo startet – mit ähnliche Kürzeln von Tippett, wie er sie schon hinter Osborne spielte. Ein wenig erinnert sein Solo hier durchaus an Feza, er verlässt die klare Linie, spielt flächige, ineinanderfliessende rasende Phrasen.

Harry Miller’s Isipingo – Family Affair | Auch das offizielle Ogun-Album der Band, das 1977 wieder mit Charig, Griffiths, Osborne, Tippett und Moholo folgte, ist eine Live-Aufnahme, entstanden im Battersea Arts Centre in London am 6. Januar 1977. „Family Affair“ macht den Start, „Touch Hungry“ folgt, den Abschluss auf der zweiten Seite macht wieder der tolle „Eli’s Song“, davor kriegen wir mit „Jumping“ das längste Stück, das neu ist im Vergleich mit den bisherigen Aufnahmen – aber klar: die Versionen aller anderen drei Stücke hier waren die ersten, die damals auf Platte erschienen sind. Die Stücke sind zwar etwas kürzer (zweimal 10-11 Minuten auf der A-Seite, je einmal 15 und 5 auf der B-Seite), aber das tut der Musik keinen Abbruch. Auch hier findet die Band aus dem Opener direkt den Übergang ins zweite Stück, mittels Kollektiv-Impro von Charig, Osborne, Miller und Moholo. Gegen Ende des zweiten Stückes, nach einer eher ruhigen Posaunenpassage, gibt es ein tolles Klaviersolo von Tippett, ein schneller Steigerungslauf aus ruhigen Fahrwässern in immer dichtere Läufe, Miller geht mit und verlangsamt dann wieder – Moholo macht sein Ding … wie die mit- und neben-, für- und gegeneinander spielen, anspielen, rennen, sich ausweichen – das ist immer wieder toll. Die CD hat dann den Vorteil, dass man das durchgehende Set, in dem die Musiker zwischen „Touch Hungry“ und „Jumping“ nur ganz kurz Atem holen, nicht unterbrechen muss. Tempo hoch, ein neues Riff, und sofort legt Osborne los. Er klingt in dieser Band farbiger, wenn seine Präsenz im Trio oft was leicht Düsteres hat, ist das hier nicht der Fall – was nicht heisst, dass er irgendwie leichter aufspielen würde. Auch hier gibt es später ein tolles Solo von Tippett – die Soli sind sicherlich wichtiger bei Isipingo als bei Chris McGregors Brotherhood of Breath, mit der ausser Tippett alle hier beteiligten Musiker damals auch spielten – aber das Kollektiv ist dennoch wichtig, die andere klinken sich immer wieder ein, das ist bei allen Solo-Flügen auch immer Gruppenmusik mit einem Geist der Zusammengehörigkeit. Die Lebendigkeit dieser Band, ihr Punch, die eigenwilligen Rhythmen, immer wieder die packenden Hooks und Melodien … das fesselt mich immer wieder völlig.

Auf der Rückseite findet sich dann auch eine Erklärung des Bandnamen, „Isipingo“:

Isipingo is a Zulu word for a red berry which is used to dye. Isipingo is also the name of a beautiful beach south of Durban where Harry spent an enjoyable afternoon raving on his first return to South Africa after ten years away. When he returned to London, he formed the first Isipingo and used the name in fond memories.

Der erwähnte Besuch kam schon zur Sprache: als Miller und McGregor (ich nehme an als Weisse konnten sie einfacher einreisen) 1971 zur selben Zeit in Südafrika zu Besuch waren und auch gemeinsam in Soweto spielten. Das Cover von „Family Affair“ stammt wieder von Niklaus Troxler, dem Leiter des Festivals (und der Konzertreihe) in Willisau.

Radu Malfatti & Harry Miller – Bracknell Breakdown | Ein halbes Jahr später spielt Miller im Duo mit dem Posaunisten Radu Malfatti in Bracknell im South Hill Park und das Konzert erscheint im Jahr darauf bei Ogun. Miller erweist sich hier als bestens geeigneter Partner für einen Avantgarde-Musiker: ein klanglich sehr attraktiver, überraschend vielseitiger Dialog auf Augenhöhe. Malfatti gehörte – wie auch Evan Parker – seit Mitte der Siebziger auch zur Brotherhood of Breath, tauchte aber auch anderswo in der britischen Szene auf (und nahm für FMP auch Duo-Alben mit dem Zürcher Gitarristen Stephan Wittwer auf).

Im November 1977 entsteht in London noch eine Studio-Aufnahme, und zwar eine Band-Aufnahme von „Children at Play“, zu finden auf „Full Steam Ahead“. Statt Tippetts sitzt hier Frank Roberts am Klavier, sonst ist die Band weiterhin dieselbe: Charig, Griffiths, Osborne, Miller, Moholo – und letzterer brennt hier fast durch mit seinen Beats. In Osbornes Solo explodiert die Band beinahe. Es folgen weitere tolle Soli von Charig, Griffiths und dem Gastpianisten (er spielte auch mit der Band Joy, die bei Cadillac ein Album herausbrachte, ist auf „Diamond Express“ von Dudu Pukwana dabei, nahm mit Jabula, aber auch Hugh Hopper, Robert Wyatt etc. auf – und gehörte wohl auch mal zu Passport).

Im Dezember wird dann ein neues Line-Up dokumentiert, ein Quintett mit zwei Saxophonen. Isipingo bestand wohl inzwischen nicht mehr, jedenfalls gibt es keine Aufnahmen mehr. Spätere Gruppen hat Ogun auf dem zweiten Volumen von „Different Times, Different Places“ dokumentiert (Cover und mehr siehe unten). Das erste Stück vom Dezember 1977 (und wie alles auf der CD leider ohne Angabe eines Ortes, ich vermute stets London) ist „Orange Groove“, Trevor Watts und Alan Wakeman (damals aus der Band von Graham Collier bekannt) spielen Saxophone. Bernie Holland (er hatte mit Charig und Elton Dean in Long John Baldry’s Bluesology gespielt) bringt an der Gitarre einen ganz neuen Sound rein, der gerade in diesem Stück perfekt passt: von Südafrika zieht die Gitarre die Musik ins Nachbarland Zimbabwe und auch fast ein wenig nach Westafrika hoch. Und natürlich sitzt Moholo am Schlagzeug. Auch das eine phantastische Performance. Highlight hier vielleicht Wakemans Stop-And-Go-Solo mit der ständig kommentieren Gitarre dahinter, die danach fliessend ins eigene Solo übergeht, in dem auch Miller und Moholo bald mitmischen. Sehr schade gibt es von der Session nur dieses eine Stück!

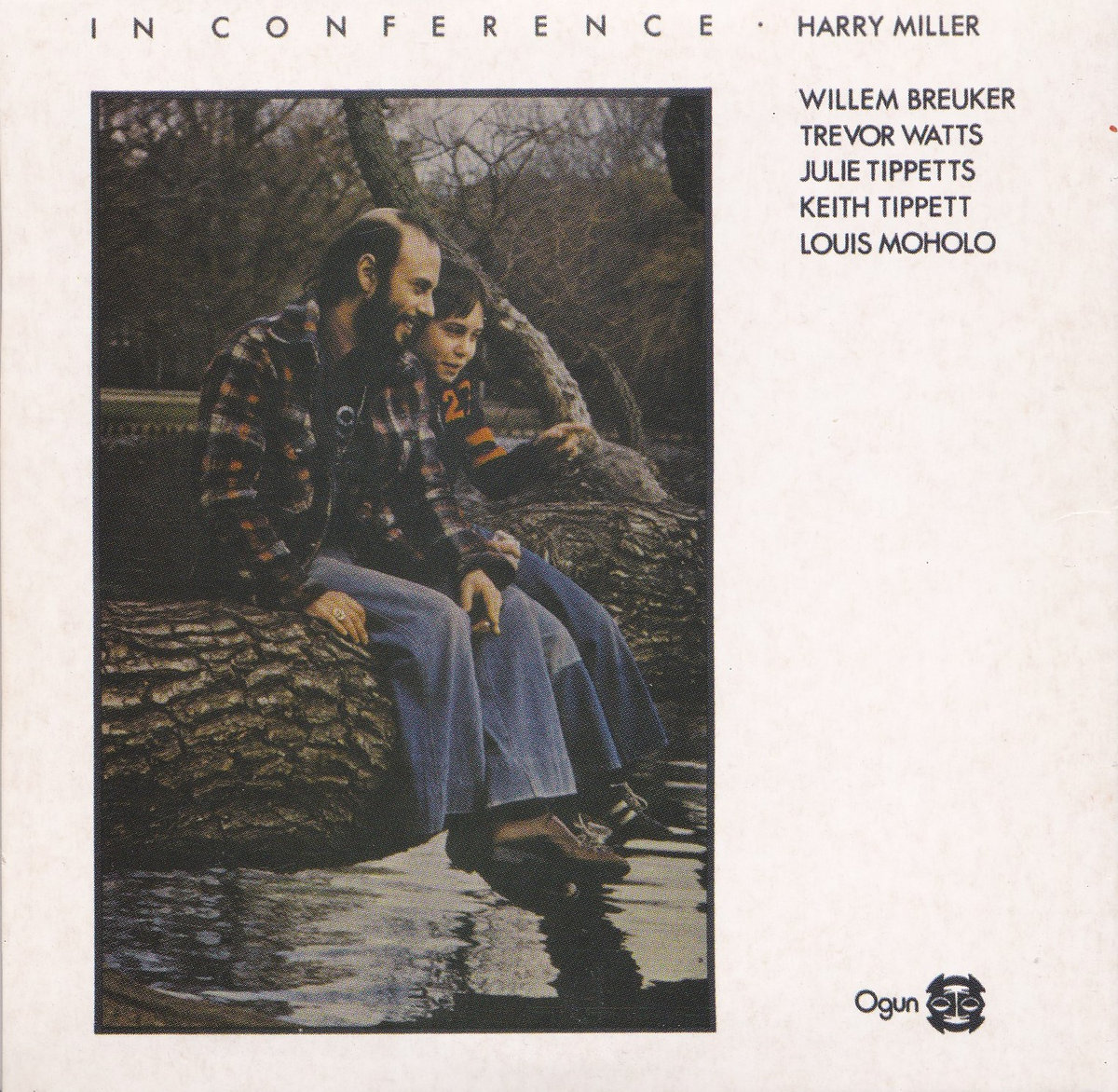

Harry Miller – In Conference | Anfang 1978 entsteht dann das nächste Album für Ogun, und es zeigt gleich wieder die Offenheit von Miller und seine Fähigkeit, aus unterschiedlichsten Leuten eine perfekt funktionierende Band zusammenzustellen: neben den Isipingo-Kollegen Tippett und Moholo sind hier nämlich der Niederländer Willem Breuker (ss, ts, bcl), erneut der mit John Stevens‘ SME eher in freier Improvisation geübte Trevor Watts (as, ss), der in den kommenden Monaten noch mehrmals mit Miller aufnahm, sowie Julie Tippetts (voc) dabei. Spätestens wenn der Groove von „Orange Juice“, dem zweiten Stück und inzwischen ein grosser Miller-Klassiker, einsetzt, ist alles da, wo es hin gehört. Die Saxophone spielen freie Soli, während die Rhythmusgruppe groovt und das Klavier den Kitt zwischen all den divergierenden Stimmen bildet. Tippett erinnert mich, je mehr ich ihn auf diesen Aufnahmen höre, desto stärker an Chris McGregor: ein funktionales Klavier, das sich aber – und das tut er stärker als McGregor – auch immer wieder eigene Räume auftut. Für einmal ging man wirklich ins Studio (Redan Recorders, London) – und auch wenn der Sound nicht hervorragend ist, hilft das bestimmt für ein Stück wie „Dancing Demon“, in dem wortlose Stimme, Altsax und Bassklarinette unisono das Thema vorstellen. Breuker spielt danach ein Bassklarinettensolo erster Güte, zu dem bald Watts dazustösst – Dolphy im Dialog mit sich selbst vielleicht, und zwischendurch auch Tippett. Während Miller im irren Tempo walkt, scheppert Moholo unbeirrt und hart swingend von sich hin … bis sich das alles zu einer Kollektivimprovisation auswächst, in der nur noch die Becken an den Puls erinnern. Tipppetts‘ Stimme bringt nochmal einen neuen Ton in die Musik von Miller – vor allem in der zweiten Hälfte ist sie toll. Den Ausklang macht dann ein nachdenkliches, eineinhalbminütiges Sax-Duett (ss/as), „Traumatic Experience Closed“.

Harry Miller – Different Times, Different Places Volume Two | 2016 folgte die leider letzte Archiv-CD von Harry Miller. Noch eine Stunde Musik aus der letzten Zeit in England, Ende 1977 (siehe oben) und im Herbst 1978 und 1982 aufgenommen. Trevor Watts ist neben Moholo die Konstante hier. Bei der ersten Session vom August ist einmal mehr Alan Wakeman dabei, zudem wieder Keithh Tippett am Klavier. Es gibt drei längere Stücke, nicht ganz eine halbe Stunde Musik: „Miss Liz“ muss einen ziemlichen Swag draufgehabt haben – und Wakeman ist auch hier wieder toll. Mit Tippett ist die Musik wieder etwas freier als das erste Stück der CD mit der Gitarre von Bernie Holland, auch wenn die Piano-Riffs in „Miss Liz“ gar nicht so weit von der Gitarre in „Orange Groove“ weg sind: Texturen, Rhythmen, Akkorde – alles in einem. Hinter Watts‘ Solo, glaub ich simultan an Sopran- und Altsax gespielt (so elaborierte Multiphonics hätte ich sonst jedenfalls noch nie gehört) bricht der Groove dann aber auf und die Musik wird frei. Im langsamen „The Magician“ spielt Tippett ein grossartiges Solo. Im letzten Stück, „Door Key“, ergänzen sich das robust melodische Tenorsax von Wakeman und das verspielt-freie Sopran von Watts einmal mehr perfekt.

Elton Dean’s Ninesense / Harry Beckett, Harry Miller, Louis Moholo – Ninesense Suite | Das zweite Set auf der obigen jazzwerkstatt-CD präsentiert den auf Barbados geborenen Trompeten Harry Beckett (auch ein Mitglied der Brotherhood of Breath) mit Miller/Moholo bei der Jazzwerkstatt Peitz Nr. 45, aufgenommen am 24. April 1982. 37 Minuten dauert das Stück „Natal“ (davor gibt es ein 42minütiges von Elton Deans Ninesense von 1981, ebenfalls mit Miller/Moholo und weiteren Leuten aus der Szene: Charig, Evans, Malfatti, Skidmore und Tippett). „[E]ine Offenbarung des Äussersten“ nennt Wolf Kampmann diese Performance in den Liner Notes: „Wie weit können wir in dieser Konstellation gehen? Und sie gehen weit, sehr weit, immer weiter – und kommen ans Ziel.“ – Beckett vertiefen ist ja ein ewiger Plan hier … ich gehe allerdings davon aus, dass dieses tolle Dokument auch wenn ich das einst angehe noch zu den Höhepunkten gehören wird. Beckett selbst klingt oft etwas verschattet, findet einfache Motive, an denen er länger festhält, sie dreht und wendet, verklingen lässt. Natürlich gibt es längere Duo-Passagen ohne die Trompete und Miller/Moholo ziehen sowieso alle Register, werden dabei aber nie zur Überwältigungsmaschine, wie man es vielleicht im Trio mit der lyrischen Trompete erwarten könnte. Im Gegenteil: alle drei sind im stetigen Dialog, lassen sich Räume, agieren und reagieren blitzschnell und schaffen eine oft wahnsinnig dichte aber immer vollkommen transparente, klare Musik.

Weiter geht es dann im September 1982 auf „Different Times, Different Places Volume Two“ mit nochmal drei Stücken und ca. 25 Minuten. Jetzt werden Watts und Moholo durch Dave Holdsworth (der auch auf der letzten grossen Aufnahme von Mike Osborne glänzt) und Alan Tomlinson (tb) ergänzt. „Down South“ ist der Opener der Session, auch Titelstück von Millers letztem Album, auf dem es das ganze Material dieser Session wieder gibt, auch die folgenden „Ikaya“ und „Mofolo“ (das auch schon auf der ersten „Different Times…“-CD zu finden ist). Watts allein lässt sich nicht davon abhalten, seine übliche Rolle als Freigeist einzunehmen, scheint aber dennoch da und dort etwas melodischer aufzutreten. Im ersten Stück explodiert Moholo gleich hinter dem Altsax-Solo – und ich wünschte mir natürlich gleich ein ganzes Album von diesem Trio! In „Ikaya“ (bei Ibrahim heisst das jeweils Ekaya, Zulu für „home“) speilt Watts dann wirklich tonal und konventionell – aber stark! Das Tempo ist langsam-träge aber bei Miller/Moholo swingt auch das hart. Mit „Mofolo“ endet die vermutlich letzte der Welt vergönnte Miller-Neuheit wieder im schnellen Tempo und mit einem fesseldnen Groove, wie ihn Miller/Moholo auch in der Brotherhood of Breath nicht besser hätten spielen können. Die Posaune spielt die Melodie, Trompete und Altsax riffen dazu. Was bei Miller auch immer faszinierend ist: wie locker und frei das alles klingt, wie präzise es aber zugleich ist, wie alles perfekt einrastet, auch Moholos wie immer eigenwillige Akzente. Die Bläser solieren hier im Kollektiv, bis sich irgendwann Watts herausschält als dominierende Stimme. Moholo kommentiert eifrig, und bei Miller fasziniert, wie solide sein Bass klingt, auch wenn er sein Riff abwechselnd auf den Beat und synkopisch versetzt ist – leider blendet das Stück nach viereinhalb Minuten aus, aber besser kann die „Plattenkarriere“ von Miller nicht enden. Doch ganz fertig ist die ja noch nicht, da ich nach Session und nicht nach Veröffentlichung höre …

Harry Miller Quintet – Down South | Erst im Jahr nach Millers Tod erschien bei VaraJazz (auch Teil von „The Collection“) das letzte Album von Harry Miller, der inzwischen in den Niederlanden lebte und dort am 3. März ins fürs Radio im Radiostudio in Hilversum aufnamen. Mark Charig, Wolter Wierbos, Sean Bergin und Han Bennink waren dabei bei der Session, aus der Millers letztes Album werden sollte. Von früheren Platten mit Miller ist hier also nur Charig schon bekannt, Wierbos und Bennink gehören zur Szene, auf die Miller nach seinem Umzug traf, und das gilt auch für Sean Bergin, der 1948 in Durban zur Welt kam – wie Miller und McGregor ein weisser Südafrikaner, der damals auch mit schwarzen Musikern spielte und 1976 ins Exil ging. Seinem kantigen, tollen Spiel hört man wohl an, dass er nicht in London mit McGregor, Pukwana usw. spielte, sondern eben anderswo mit Leuten, die einen anderen Approach pflegten: neben Bennink waren Misha Mengelberg oder Willem Breuker, der ja auch mit Miller aufgenommen hat, zentral. Von Bergin geht noch ein Nebengleis auf: er nahm wiederholt mit dem aus Chicago stammenden Pianisten Curtis Clark auf – und mit Moholo am Schlagzeug. Drei der Nimbus West-Alben sind hier (ich weiss nicht, ob es mehr gibt), das erste heisst denn auch „Letter to South Africa“ und gehört vielleicht auch in diesen Faden. Mit Bennink ist der Groove nicht relaxt und zugleich drängend sondern eher karnevalesk – aber fairerweise muss man wohl sagen, dass seine Marotten und Macken vor vier Jahrzehnten noch nicht so erwartbar abliefen, wie wenn man ihn heute hört. Er findet auch eine Balance zwischen swingender Begleitung und explosiven Akzenten und kurzen Ausbrüchen, die durchaus in die Nachfolge Moholos passt. Dennoch wird hier manchmal mehr gestompt als geswingt. Die Stücke werden kurz gehalten, sieben in einer Dreiviertelstunde, neben den drei schon genannten (es geht mit dem Titelstück und „Ikaya“ los, „Mofolo“ ist der Closer) noch „Deep Down Feeling“, „Schooldays“, „Opportunities“ und „Flame Tree“ – alle Stücke von Miller und die allermeisten (oder alle?) neu, als die Session 1984 auf Platte erschien. Wenn Bergin im Opener am Sopran mit Bennink und Wierbos‘ Posaune eine art Free-Polka-Marsch spielt, so klingt er im zweiten Stück im Intro am Altsax fast ein wenig nach Johnny Hodges. Sehr schön, wie sich die drei Bläser hier zusammenfügen und die Illusion einer viel grösseren Besetzung entsteht – das hat die Qualität von McGregors schönsten Arrangements, die ja auch ein wenig an Ellington/Strayhorn erinnern. Im aus langsamem Tempo sich frei spielenden „Deep Down Feeling“ spielt jemand eine kleine Flöte (Charig spielt auch irgendwo Althorn). Mir gefällt das alles eine Spur weniger gut als die Aufnahmen aus England – Moholo fehlt halt schon, er bildete zusammen mit Miller eine der allerbesten Rhythmusgruppen aller Zeiten, und das lässt sich halt nicht so leicht ersetzen, auch wenn Bennink wirklich gut spielt hier. Das gilt auch für den Rest der Band, niemand macht etwas falsch, das Material ist abwechslungsreich und toll arrangiert, in den besten Momenten ist das wirklich super … aber die Time ist etwas anders (im Groove des Closers geht Bennink für mich stellenweise leider wirklich nicht, da ist er fehlbesetzt – dafür ist hier Charig besonders gut), und da und dort hat wohl das kantigere, mehr auf Haken und Sprünge als auf Flow ausgerichtete Spiel in seiner neuen Heimat auch auf Millers Kompositionsweise durchgedrückt.

Die Fotos unten stammen von der Papphülle von „Full Steam Ahead“ – auf 1 und 2 die ganze Isipingo-Band, auf 5 Mongezi Feza mit Miller.

Session-Index

1973-06-04, London – Different Times, Different Places (1/2) (Ogun, 2013)

1973-09-00, Zürich, Kunsthaus – Irene Schweitzer[sic]/Rüdiger Carl/Paul Lovens/Radu Malfatti/Harry Miller – Ramifications (Ogun, 1975)

1974-00-00, Hastings – Children at Play (Ogun, 1974)

1975-02-00, London (Studio) – Full Steam Ahead (1/4) (Reel Recordings, 2009)

1975-11-20, Bremen, Post-Aula – Harry Miller’s Isipingo: Which Way Now (Cuneiform, 2006)

1976-07-07, Châteauvallon Jazz Festival – Different Times, Different Places (2/2) (Ogun, 2013)

1976-08-15, London, ICA – Full Steam Ahead (2/4) (Reel Recordings, 2009)

1976-00-00, London (Studio) – Full Steam Ahead (3/4) (Reel Recordings, 2009)

1977-01-06, London, Battersea Arts Center – Harry Miller’s Isipingo: Family Affair (Ogun, 1977)

1977-07-29, Bracknell, South Hill Park – Radu Malfatti/Harry Miller: Bracknell Breakdown (Ogun, 1978)

1977-11-00, London (Studio)- Full Steam Ahead (4/4) (Reel Recordings, 2009)

1977-12-00, no location – Different Times, Different Places Vol. 2 (1/3) (Ogun, 2016)

1978-01-27, London, Redan Records – Harry Miller Sextet: In Conference (Ogun, 1978)

1978-08-00, no location – Different Times, Different Places Vol. 2 (2/3) (Ogun, 2016)

1979-08-27, Berlin – Brötzmann/Miller/Moholo: The Nearer the Bone, the Sweeter the Meat (FMP, 1979)

1980-06-29, Sens – Brötzmann/Miller: Brötzmann & Miller (Corbett vs. Dempsey, 2007)

1980-10-31/1980-11-02, Berlin – Radu Malfatti/Harry Miller: Zwecknagel (FMP, 1981)

1980-11-05/06, Berlin – Brötzmann/Miller/Moholo: Opened, But Hardly Touched (FMP, 1981)

1981-05-00, Berlin – Andreas Boje/Thomas Wiedermann/Harry Miller/Manfred Kussatz: Berlin ‚Bones (FMP, 1981)

1982-04-24, Peitz, Jazzwerkstatt Nr. 45 – Harry Beckett, Harry Miller, Louis Moholo: Natal (jazzwerkstatt, 2011)

1982-09-00, no location – Different Times, Different Places Vol. 2 (3/3) (Ogun, 2016)

1983-03-02, Hilversum, Vara Studio 2 – Harry Miller Quintet: Down South (VARAJAZZ, 1984)

Die Ogun-Platte mit Schweizer, Carl etc. fehlt (ohne Erklärung) in „The Collection“ und ich kenne sie leider nicht (vielleicht verblieben hier die Rechte nicht bei Ogun? Mal die Intakt-Leute anstupsen, ob davon nicht ein Reissue möglich wäre). Das Jazzwerkstatt-Album enthält als erste Hälfe ein Set von Elton Dean’s Ninesense von 1981, auch mit Harry Miller (und Beckett und Moholo). Die FMP-Aufnahmen kenne ich leider bis auf die zwei Alben mit Brötzmann nicht und erst recht nicht die CvsD-Rarität (eine limitierte CD-R).

Alle Ogun-Alben, mit Ausnahme desjenigen mit Schweizer, Carl etc., können auf Bandcamp vollständig gestreamt werden.

—

Eine ganz gute Einführung zu Harry Miller gibt es hier – aus der Reihe „Jazz Collection“ vom Schweizer Radio SRF Kultur. Bassist Christian Weber erläutert die Musik von Miller und dazwischen gibt es Auszüge aus verschiedenen Aufnahmen, die er als Sideman und als Leader gemacht hat:

https://www.srf.ch/audio/jazz-collection/harry-miller-der-unbekannte-free-jazzer?id=601f6ddc-c706-4818-8639-e742b44484d8–

—

P.S.: Dieser Post war eine ganze Woche nebenher in Arbeit und ich mag das nicht alles nochmal sinnvoll umstellen und bündeln … bitte um Nachsicht ![]()

--

"Don't play what the public want. You play what you want and let the public pick up on what you doin' -- even if it take them fifteen, twenty years." (Thelonious Monk) | Meine Sendungen auf Radio StoneFM: gypsy goes jazz, #169 – 13.01.2026, 22:00 | Slow Drive to South Africa, #8: tba | No Problem Saloon, #30: tba