Startseite › Foren › Über Bands, Solokünstler und Genres › Eine Frage des Stils › Blue Note – das Jazzforum › Jazz aus Südafrika: Jazz Epistles, Moeketsi, McGregor, Dyani, Pukwana, Feza, Masekela etc.

-

AutorBeiträge

-

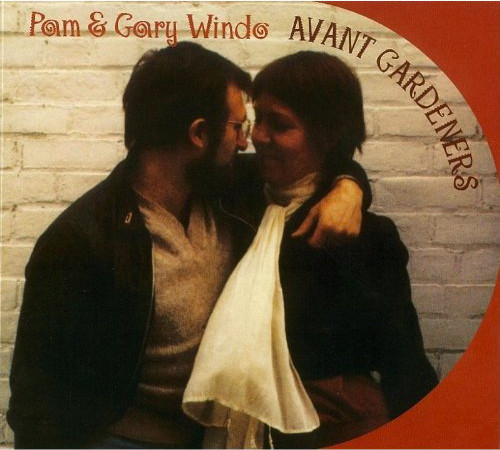

Gary Windo – His Master’s Bones (Cuneiform, 1996) / Anglo American (Cuneiform, 2004) / Gary & Pam Windo – Avant Gardeners (Reel Recordings, 2007)

Noch ein Nebengeleise: Gary Windo kommt am 7. November 1941 in Brighton zur Welt. Luftangriffe 1944, Vater Kampfpilot, lebenslanges Interesse an Kriegsflugzeugen und an Mechanik. Die jungen Eltern beides Musiker: Der Vater leitet eine 20köpfige Akkordeon-Band, in der die Mutter am Klavier mitwirkt. Gary wächst oberhalb des elterlichen Musikladens auf, wo Basie, Ellington oder Parker lief … früh beginnt er, Akkordeon und Drums zu lernen, mit sechs der erste Gig als Drummer mit der Band des Vaters, mit zwölf kriegt er eine Gitarre und entdeckt Rhythm & Blues und Rock’n’Roll. In den späten Fünfzigern reist er mit der britischen Handelsmarine, 1958 in Australien wechselt er zum C-Melody Sax und spielt in der Band der Handelsmarine. 1960 studiert er in den USA mit Warne Marsh und Lennie Tristano Saxophon und Musiktheorie, 1963 taucht er in Tommy Potters Band in NYC auf, spielt auf Jam Sessions und bei Workshops, zum Beispiel mit Shafi Hadi. Tourt auf dem chitlin circuit mit Rhythm & Blues-Bands und entwickelt sich musikalisch weiter. Er hört Platten und Konzerte seiner Vorbilder: Coltrane, Shepp, Ayler … und Junior Walker (mit dem er 1992 in Woodstock spielen sollte), 1966 führt ein Jam zu einer kurzen Mitgliedschaft bei der Butterfield Blues Band. 1967 heiratet er Junie Field aus Barbados, die bei einer illegale Abtreibung stirbt. Heroin, Verhaftung, ein Jahr in Rikers Island. 1969 wir der nach England deportiert, kehrt nach Brighton zurück und trifft seine Schulfreundin Pamela Ayton wieder. Rhythm & Blues Bands in Pubs, Ausflüge nach London, Gigs im Ronnie Scott’s mit Johnny Griffin, Chick Corea, UK-Tour mit Jimmy Ruffin, Jam-Sessions (einmal mit Jack Bruce, Mitch Mitchell, Brian Auger und Graham Bond im Roundhouse).

1970 ziehen Gary und Pam mit deren beiden Söhnen nach Nordlondon und die Kunde von der Ankunft eines neuen, wilden Saxophonmanns macht die Runde. Der stösst – und ich komme zum Punkt – zur Brotherhood of Breath von Chris McGregor sowie zu Keith Tippetts Centipede. Symbiosis entsteht – mit Mongezi Feza, Nick Evans (tb), Steve Florence (g), Roy Babbington (b) und Robert Wyatt/Louis Moholo (d). Ein 30sekündiges Duo von Windo/Feza, „Ntu“ (Windo) öffnet die Compilation „His Master’s Bone“ und das fast zwölfminütige „Standfast“ mit der ganzen Band (Wyatt am Schlagzeug) ist auf „Anglo American“ zu finden – die Band das Ergebnis langer Gespräche von Windo und Wyatt, „discussing ways of making the then new music more available“. Die beiden, die 1970 zusammen nach London zogen und anfangs zusammen wohnten, „came to the conclusion that Robert’s Soft Machine following should be shown something new“ (Booklet von „Anglo American“, für das Pam Windo die Kommentare zu den Stücken schrieb – einen weiteren Text gibt es hier nicht nochmal). Jetzt explodiert Windo förmlich auf der Szene und spielt Anfang der Siebziger mit so ziemlich allen und taucht bei den einschlägigen Jam Sessions auf, auch im Peanuts Club oder dem Country Club, spielt mit Ginger Baker’s Air Force, John McLaughlin, Dudu Pukwanas Spear und lädt auch Musiker zu sich ein für Sessions.

(Windo ca. Ende der Siebziger oder Anfang der Achtziger, von „Anglo American“)

Mit der BoB tourt er durch Deutschland, es gibt im Juli 1971 eine Symbiosis Supersession, bei der auch Pukwana, Harry Miller und ganz viele Engländer mitwirken, die hier schon vorgekommen sind (Charig, Evans, Skidmore, Tippett…). Windo wirkt beim zweiten Album der BoB mit (klick) und bei späteren Tours (klick – der „Funky Boots March“ aus Willisau, der das erweiterte CD-Reissue beschliesst, ist auch auf „His Master’s Bones“ zu finden), tritt daneben mit Ray Russell auf („Secret Asylum“ von 1973 u.a. mit Harry Beckett, 2007 auf CD bei Reel Recordings wieder erschienen, letztes Jahr digital bei Cuneiform). Mit Feza, Russell und Alan Rushton entsteht das Gary Windo Quartet, mit Hugh Hopper nimmt er „1984“ (CBS, 1973) auf, mit Johnny Dyani ist er auf „Tes Esat“ von Alan Shorter dabei (America, 1971 – ich hatte völlig vergessen, dass Dyani dort mitspielt) und mit Miller/Moholo bildet auch er ein Trio (wie es Mike Osborne ebenfalls tat), das bei allen Gigs „Ghosts“ von Ayler spielte. Mit der Gospel-Sängerin Doris Troy spielt er einen Gig im Ronnie Scott’s (am einen Abend singen seine Stiefsöhne, 9 und 7, bei der Zugabe mit) und ein paar Auftritte in Tunis, die Pam organisiert hatte – und die Sängerin haut mit der Gage in die USA ab und lässt ihre gestrandete Band ohne Geld sitzen. Windo bildet dann mit Feza die Jazz-Funk-Band „I Dogou“, um die Sängerin Norma Green in der Schweiz und Italien zu begleiten – aber auch die haut mit dem Geld und lässt ihre Band sitzen.

Dann „Rock Bottom“ mit Wyatt (und Feza) und dessen Drury Lane Comeback-Konzert (1974 – Feza ist auch hier dabei), gefolgt von „Ruth is Stranger than Richard“, die Wiedervereinigung von Centipede (Auftritt bei den Nancy Jazz Pulsations, 1975), ein Gig mit Pam und Nick Mason. In den Jahren darauf bessert Windo sein mageres Einkommen als Musiker damit auf, dass er Masons Autosammlung repariert und pflegt und fährt wohl auch Lastwagen. Windo spielt mit Moholos Culture Shock (man darf hoffen, siehe Ogun vor einem knappen Jahr auf FB), er wird zum regular bei den Sessions im 100 Club und spielt dort mit Pukwana, Osborne, Dean, Evan Parker, Charig, Evans, Dyani, John Stevens usw. Die eigenen „Steam Radio Tapes“ entstehen (1976-78), „Hoppertunity Box“ von Hugh Hopper, das Baden-Baden Free Jazz Meeting (zwei Stücke auf „His Master’s Bones“, darunter eine von Windo arrangierte Version von Fezas „You Ain’t Gonna Know Me, ‚Cause You Think You Know Me“ – aber wie so oft reden hier die Weissbrote – und Bob Stewart – über die Südafrikaner statt mit ihnen: Leimgruber, Mantler, Rudd, Mangelsdorff, Dauner, Roan, Hopper, Stieff, Romano, Vesala).

Von einer Session im Mai 1976 aus dem Peanuts Club stammt „Take Off“ von Gary Windo & Friends auf „Anglo American“. Hier hören wir eine der schon erwähnten spontanen Bands aus BoB-Musikern: Dudu Pukwana (as), Windo (ts), Marc Charig (cor), Nick Evans (tb), Frank Roberts (elp), Jane Robinson (vc), Harry Miller (b) und Louis Moholo (d). Zum Stück gibt es im Booklet ein Zitat von Gary, das auch nochmal die Location bestätigt, bei der ich bisher nicht ganz sicher war (27 Wormwood St., gleich neben der U-Bahn-Station Liverpool): „This small club above the King’s Arms pub behind Liverpool tube station was the place of so much fantastic music. Every Friday night something exciting would happen and I played there many times. This night was typical of the club’s feeling, and this band was virtually the Brotherhood of Breath.“ – Ein tolles Stück, das den Groove und den Kollektivgeist der BoB aufleben lässt, aber in einer jazzigeren, weniger afrikanisch angehauchten Atmosphäre. Das gestrichene Cello ist gut zu hören und bringt eine neue Facette in den Mix (das E-Piano hört man hingegen leider kaum, das ist eine Amateur-Aufnahme). Natürlich ist das Stück auf der CD gelandet, weil Windo hier ein Solo spielt – er verbindet auf so typische Weise Free und Gospel … in den Fussstapfen von Albert Ayler natürlich. Dabei umgarnen ihn Charig, Evans und Pukwana, das Cello rifft mehr oder weniger auf einem Akkord – und wenn Charig zum Solo ansetzt, bricht das Stück leider hart (ohne Fade-Out) ab.

Aus ungefähr der Zeit ist auf „Avant Gardeners“ ein Quartett von Gary und Pam Windo (p) mit Miller und Moholo zu finden, „Maiden Stone“, aufgenommen im Herbst 1976 bei einem Konzert im Maidstone College of Art in Kent – die einzige für diesen Thread relevante Aufnahme auf dem Album, siebeneinhalb Minuten lang. Das ist ein sehr freies Stück mit einer entfesselten Bass-Drum und einem rasenden Miller, Pam spielt Cluster am Klavier, Gary kreischt darüber – wuchtiger Free Jazz. Das Foto auf dem Cover der CD ist mit „Maidstone, 1976“ überschrieben, Infos gibt es leider kaum, aber ein Zitat von Gary, datiert auf 1984: „Pam Windo and I loved to work together. She was and is one of the greatest supporters of my madness. And though she has had much heartbreak trying to help me, our musical collaborations have always been beautiful. This track is to say, ‚Thank you Pam.'“ – Die Aufnahmen auf der CD (ein Duett aus dem Maidstone College, vermutlich vom selben Auftritt, und dann dazwischen vier Stücke vom Februar 1974 im Trio mit Frank Perry, perc – insgesamt nur 39 Minuten auf der CD, aber von Windo nimmt man, was man kriegen kann) hat Gary Windo mit einem „consumer quarter Reel-to-Reel Recorder and two stereo microphones and 3&3/4 IPS tape speed“ gemacht, wie Michael King auf die Hülle geschrieben hat.

1978 dann die Carla Bley Band, Tour durch die USA, Windo eine Schlüsselfigur in der tollen Musik von Carla: „He easily breathed her musical spirit and could always be counted on to play off her dry wit“ und „whose lunatic between song antics had everyone either overjoyed or outraged“, schreibt Mike King in im Booklet zu „His Master’s Bones“, dessen ersten Teil mit dem Titel „Gary Edgar Windo: A Concise Career Chronology“ ich hier schamlos plündere – den zweiten Teil mit den Track-Infos und -Kommentaren gibt’s bei Discogs). 1979 ziehen die Windos nach New York – der Frachter mit den ganzen Tapes und kentert allerdings mitten im Atlantik in einem Sturm. Die zweite US-Tour mir Bley endet in Kalifornien, wo Haden und Don Cherry für ein Liberation Music Orchestra-Konzert dazu stossen. CBGBs mit Fred Frith, Carnegie Hall mit der Carla Bley Band, Umzug nach Woodstock auf der anderen Seite der Wiese von Bley und Mantler. Job beim Creative Music Studio neben Haden, Cherry, Blackwell, Coxhill, Frith, Hemphill und natürlich Karl Berger …

Pam Windo hatte nicht in die USA ziehen wollen – aber sie war es, die den Gig von Carla Bley im Dingwall’s in London eingefädelt hatte, der alles ins Rollen brachte. „I remember her letter arriving in London, asking Gary to tour the U.S. I had never wanted to visit, let alone live in America, but knowing how much he wanted to go, I went ahead of him to New York, to figure out how to get him back there. By pure luck, when I telephoned the Musician’s Union, one of the top guys answered, and told me to go over and he’d help me fill out the visa application. That’s how we came to live in America.“ – Und es begann mit „staying first with a new friend Nancy in Chappaqua, and then with John Clark (trumpet player [eigentlich Horn, oder?] with Carla Bley) until we found our own way up to a log cabin in Willow, NY. Gary loved Carla’s band, a perfect vehicle for his brilliant zaniness. It was a family affair, living in the woods near Carla’s studio, with the boys, Simon and Jamie getting up on stage at the Public Theater introducing the orchestra, and in the south of France, playing percussion. She would always cook meals for her musicians, saying that cooking and composing were closely tied!“ (Pam Windo im Booklet von „Anglo American“).

In den Achtzigern hunderte Sessions aller Art, Auftritte mit NRBQ, er wirkt bei einem Solo-Saxophon-Konzert neben John Zorn, Ned Rothenberg und George Cartwright im Soundscape mit, komponiert für und spielt mit der Saturday Night Live Band. 1981 erste schwere Krankheit (Darmperforation – wie ich vor einem Jahr), Krankenhaus, doch es geht bald weiter, u.a. mit den Psychedelic Furs (US-Tour im November), in der Zeit auch viele Aufnahmen mit Todd Rundgren u.a. für „That’s the Way I Feel Now…“, die grosse Monk-Hommage (Monk und Sun Ra spielen auch bei NRBQ eine Rolle). 1983 die Scheidung von Pam Windo, Gary zieht bei Hal Wilner ein. 1984 heiratet Windo die junge Ellen Liberace, Pornodarstellerin – unter dem Alias „Siobhan Hunter“ – mit berühmtem Onkel). Das Paar zieht nach L.A., Windo schreibt und spielt auch Musik für Pornofilme seiner Frau.

Anfang 1985 die Rückkehr nach New York, neue Band, Mitwirkung beim Kurt Weill-Tribute-Album „Lost in the Stars“ und Tour mit Rundgren. Die Gigs sind zu viele, um sie zu erwähnen, aber in den Jahren gibt es mal ein Gary Windo Orchestra und immer wieder Gigs mit der Gary Windo Band oder dem Gary Windo Quartet, auch ein paar eigene Alben („Dogface“, 1982; „Deep Water“, 1988), Gigs mit Bongwater, Mitwirkung bei Allen Ginsbergs „The Lion For Real“ (1989), Knitting Factory mit der Gary Windo/Frank Lowe Band mit Walter Bishop Jr. und Frank Butler im Sommer 1989 (krasses Line-Up!). 1990 ein Jugendtraum: Windo nimmt Flugstunden, beginnt mit Segelflügen. 1992 spielt er mit Junior Walkers Band in Woodstock, mit den Heavenly Humminbirds (die Gospelmusik zieht sich ja durch, zum Glück hörte er früh auf, für Sängerinnen zu spielen, die mit der Kasse abhauten – wobei Norma Green wohl sie hier war, keine Gospelsängerin also). Allerdings geht es mit der Gesundheit bergab … was Windo nicht von der Westküsten-Tour mit NRBQ im Juli 1992 abhält. Letzter Auftritt im Slim’s in San Francisco, Asthma-Attacke auf dem Heimflug, Tod am 25. Juli durch Herzstillstand nach einer weiteren Asthma-Attacke. Als Freunde seine Mutter erreichen, stellt sich heraus, dass die schon seit ein paar Tagen Gary zu erreichen versucht, um ihm mitzuteilen, dass sein Vater gestorben ist.

Das ein irre volles Leben im Schnelldurchgang – mit mässig viel Bezug zum Thema hier, aber im Jahrzehnt der Rückkehr nach England (1969-1979) eben doch immer wieder … und Windos Stimme ist z.B. bei der Brotherhood of Breath wenigstens so eigenwillig wie die von Evan Parker.

Liner Notes von Gary zu manchen der Stücke gibt es, weil „His Master’s Bones“ noch zu Lebzeiten als Dokument seiner Karriere konzipiert worden war. Auch ein paar Stücke von „Anglo American“ waren dafür vorgesehen.

--

"Don't play what the public want. You play what you want and let the public pick up on what you doin' -- even if it take them fifteen, twenty years." (Thelonious Monk) | Meine Sendungen auf Radio StoneFM: gypsy goes jazz, #167: Jazz-Neuheiten 2025 - 11.11., 22:00 | Slow Drive to South Africa, #8: tba | No Problem Saloon, #30: tbaHighlights von Rolling-Stone.deDie meistunterschätzten Alben aller Zeiten: Roxy Music – „Siren“

ROLLING-STONE-Guide: Die zehn besten Alben von Eric Clapton

10 Songs von Tom Petty, die nur Hardcore-Fans kennen

Warum „A Day In The Life“ der größte Triumph von Lennon/McCartney ist

„Helter Skelter“ entstand, als die Beatles vollkommen betrunken waren

Zum Heulen zumute: Die traurigsten Filme auf Netflix

Werbung

Curtis Clark Quintet – Letter to South Africa | Noch ein Nebengeleise: Curtis Clark kam 1950 in Chicago zur Welt, verbrachte seine „student years“ in Los Angeles, wo er in Musiktheorie, Komposition und Klavier am CalArts abschloss, aber bald merkte, „how hopeless the music scene in L.A. was (and still is)“ (Liner Notes, anonym). Er verbrachte daher ein paar Jahre in New York, um festzustellen „that N.Y. had seen its best days“, und so zog er nach Amsterdam, „the center of improvised music in Europe where he has lived the last six or seven years“. Das Album scheint 1986 oder 1987 aufgenommen/erschienen zu sein (Discogs bwz. Bruyninck), d.h. Clark ist so um 1979/80 herum nach Europa gezogen. Dennoch nimmt er ab 1984 ausgerechnet für Nimbus West auf – auch ein Album namens „Amsterdam Sunshine“, das ich aber nicht kenne. Bei mir sind bisher die drei Alben mit Südafrika-Bezug da (und das Solo-Album „Dedications“) und die sind hier natürlich auch das Thema. Louis Moholo am Schlagzeug ist die Konstante – ansonsten ist hier der Südafrika-Bezug nur indirekt da: John Tchicai spielt Tenorsaxophon und bringt wohl so einiges ein, was er bei den Sessions mit Johnny Dyani gelernt oder mitgekriegt hatte. Ernst Reijseger am Cello und Ernst Glerum am Bass waren beide schon bei „Amsterdam Sunshine“ dabei.

Der Kwela-Beat im Opener, „Serious Wishing“ (Winnie Mandela gewidmet) sitzt überraschend gut, und auch im folgenden Titelstück passt der Groove – ein richtig schöner Einstieg in ein Album, das danach auch in andere Richtungen geht. Reijsegers Cello wird in den Groove-Passagen, den Themen zur wichtigen Stimme im Band-Sound, während Clark sich mehr Freiheiten nimmt, als das die südafrikanischen Pianisten meist tun. Der Brief an Südafrika dauert 11 Minuten und wird hinten raus sehr frei – und dann lyrisch mit einem gestrichenen Cello-Solo, bevor das Thema wiederholt wird. Mit dem kurzen „Twilight Union“ endet die erste Hälfte des LP-langen Albums (das bei Discogs aber nur als CD gelistet ist). Ein Rubato-Stück ohne Sax mit gestrichenem Cello als Teil der Begleitung des Klaviers und dann mit einer Art Solo – das hätte vielleicht ohne Cello vielleicht so ähnlich fünfzehn Jahre später im Repertoire von Abdullah Ibrahim auftauchen können, aber Südafrika-Bezug hat es keinen … ist ja trotz des südafrikanischen Drummers und der Anleihen anderswo kein wirklich südafrikanisches Album … aber wie im Repertoire von Johnny Dyani oder Harry Miller finden sich auch bei Louis Moholo zahlreiche tolle Sideman-Alben, Zeugnis der Offenheit dieser grossartigen Musiker.

Teil zwei öffnet mit „What Price is Freedom“ – wie überhaupt alles Material aus der Feder des Leaders, der hier ganz alleine zu hören ist mit einem zarten Thema, begleitet von kraftvollen Akkorden, aus denen dann und wann wuchtige Ausbrüche werden, in denen der gospel- und hymnenartige Charakter des Themas erst so richtig deutlich wird. Die Musik kommt hier fast zu einem Halt – und das ist toll. Für „Admission of Guilt“ stösst Tchicai am Tenorsax dazu und übernimmt grossteils den Lead, während Clark eine zerklüftete, karge, aber sehr warme Begleitung beisteuert. Auch in diesem Stück bleibt die Zeit scheinbar stehen – da träume ich sofort von einem Duo-Album, das sich ziemlich sicher nicht vor denen vom Ascension-Kollegen Marion Brown mit Mal Waldron verstecken bräuchte. Für den „Circumstantial Blues“ stossen Glerum und Moholo wieder dazu, Tchicai spielt ein ziemlich tolles Solo, Clark klingt dann etwas Monk-artig. Und wenn das danach folgende Cello-Solo zum ersten Mal gewisse Third-Stream-Vibes aufkommen lässt, liegt das am konventionellen Material hier – das allerdings von Moholo immer wieder auf den Prüfstand gestellt wird. Südafrika kehrt dann zumindest im Titel des Closers wenngleich nicht in der Musik noch einmal zurück, „Cape Town 2048“. Ein dichtes, freies

und kollektives Stück mit gestrichenem Bass und Cello, stotternden Beats und Rolls von Moholo.

Curtis Clark Quintet – Live at the Bimhuis | Hier ist auf der CD das Aufnahmedatum aufgedruckt: „october 1988“, in den Liner Notes ist von 15 Jahren Bimhuis und dessen Gründung 1974 die Rede, d.h. das Album wird 1989 erschienen sein. Der Südafrika-Bezug ist, wie ich beim Wiederhören merke, hier aber echt nicht mehr da … ausser eben, dass Louis Moholo am Schlagzeug dabei ist – aber er agiert hier eher noch zurückhaltender als auf dem Album davor. Neben sieben Clark-Originals gibt es zweimal Fremdmaterial: Lennon/McCartney mit „With a Little Help of My Friends“ [sic] und „As Time Goes By“ (eine schöne, freie Solo-Meditation darüber), den alten Klassiker aus dem Film „Casablanca“. Die meisten Stücke des ziemlich langen Albums folgen direkt aufeinander, es gibt mehr Freiräume für alle – für Reijseger, der oft wie ein Bläser soliert, für den tollen Drummer auch, zumal in der Begleitung, und auch für den hervorragenden Bassisten – und das Chamäleon Andy Sheppard hat am Sax übernommen (hauptsächlich Sopran), und auf dem Closer stösst noch Jan Piet Visser an der Harmonika dazu. Sehr toll – gerade weil Moholo da richtig aufdreht – finde ich „Boo-Related“, in dem das Cello die Hauptrolle kriegt, ich höre das vom Material her irgendwo zwischen Chico Hamilton und dem Cello, wie es dessen ehemaliger Sideman Eric Dolphy einsetzte – dazu eine grundsätzlich freiere Spielhaltung, und man kriegt eine Art Update von Third Stream, die ziemlich eigen klingt. Im nahtlos folgenden „Deep Sea Diner“ gibt es ein langes Sopransax/Cello-Duo, das sich auf spielerische Weise zwischen eher – kann man das sagen? – traditionellem Third Stream und aktuellem Jazz mit Avantgarde-Anleihen bewegt. Dass Moholo auch in so einem Rahmen eine gute Figur macht, finde ich nicht weiter überraschend – und dennoch toll, das hören zu können.

Curtis Clark – Dreams Deferred | Im dritten Album gibt es zunächst eine Trio-Session aus dem Bimhuis mit Wayne Dockery und Louis Moholo und dann eine Studio-Session im Septett, auf der zum Trio der andere grosse niederländische (Free-)Jazz-Cellist, Tristan Honsinger, und drei Bläser dazukommen. Mit Sean Bergin (ts/ss) wirkt noch ein Exil-Südafrikaner mit, der in Amsterdam seine neue Heimat gefunden hat, dazu kommen Felicity Provan (t/voc) und Tobias Delius (ts). Die Trio-Session besteht aus fünf Monk-Stücken: „Light Blue“, „Worry Later / San Francisco Holiday“, „Well You Needn’t“, „Monk’s Mood“ und „Misterioso“ – und während es bei Clark inzwischen auf der Hand liegt, dass er das ziemlich gut kann, ist es wirklich interessant, wie Moholo mit dem Material umgeht – und wie er sich mit Dockery verzahnt. Die beiden sorgen für eine so bewegliche, offene und unvorhersehbare Begleitung, wie sie Monk nie hatte. Und das ist nirgends so sehr der Fall wie in der Ballade „Monk’s Mood“, in der die Bass-Begleitung eigentlich zur Solo-Stimme wird, während das Klavier das einfache Thema spielt. Finde diese halbe Stunde etwas vom exquisitesten, was ich in Sachen Monk-Cover kenne – auch weil Clark im selben Moment zart und zupackend, karg und prägnant ist. Vielleicht finde ich das gerade deswegen so gut, weil Clark sich Monks Stücke aneignet, sie quasi rekonstruiert und etwas völlig Eigenes in ihnen zu finden scheint, das die Vorlagen aber nie verleugnet. No mean feat!

Die zweite Hälfte mit dem Septett ist mit fast 38 Minuten ein Album für sich. Hier stammen von den sechs Stücken alle von Clark bis auf den Closer, „All the Things You Are“. Los geht es mit „Two Shadows in the Mist“ und hier ist das Cello in die sehr dicht agierende Rhythmusgruppe integriert, während die Bläser fast third-streamig mit einer seltsamen Linie darüber einsteigen – und klar ist da eine Stimme dabei: die australische Trompeterin singt hier ohne Worte, unisono mit den Macker-Saxern und improvisiert dann im Kollektiv mit. Wenn es im zweiten Stück, „Scratched“, konventioneller zu und her geht, hätte ich ganz gerne Solo-IDs der Tenorsaxer … ich tippe auf Bergin zuerst mit dem altmodisch grossen Ton und der sehr robusten Delivery, dann Delius im freieren Solo nach den Klavier- und Bass-Soli. Im folgenden „Sean“ sind die zwei Saxophone dann gleich im Dialog zu hören – und Provan fehlt gleich zum zweiten Mal. Delius spielt wohl das Tenor-Solo zum Einstieg, so krawallig wie Moholo begleitet. Danach gibt es ein ähnlich wildes Piano-Solo mit weiterhin sehr tollen Drums, und zum Abschluss ist dann wohl der Titelheld zu hören (wunderte mich nicht, wenn ich falsch liege – bin hier echt unsicher) – und Moholo beschwört ganze Stürme herauf. „Diapahne“ ist dann das nächste Cello-Feature, Honsinger mit dem Bogen – und klar: der steht Reijseger in nichts nach. Moholo trommelt eine zurückhaltende und doch sehr charaktervolle Begleitung, Clarks Piano klingt hier fast klassisch – und der Bass hat zusammen mit den Bläser*innen Pause. In „Nelson“ im mittelschnellen 6/8 sind diese dann alle dabei (statt des nun pausierenden Cellos), auch endlich wieder einmal die Trompete, das Ensemble anführend. Dockery spielt eine Art Steve Swallow-Begleitung, Clark soliert zuerst, das Ensemble kehrt zu Beginn aber nochmal zurück. Dann ist Bergin am Sopransax zu hören, während sich die Struktur auflöst, ohne dass das Tempo verschwindet – das ist ziemlich raffiniert von der ganzen Rhythmusgruppe, und es ist nicht als fair, dass Dockery hier ein Solo kriegt. Mit unbegleitetem Bass beginnt dann auch gleich der Closer von Kern/Hammerstein II, doch wenn die anderen einsteigen (ein Tenorsax – Bergin? – und Klavier, dazu Moholo) bricht auch das gleich aus, bleibt dem Stück allerdings verbunden. Danach recht freie Soli von den Saxophone. Das zweite klingt phasenweise fast wie ein Alt, wird eher Delius sein, das Cello stösst auch dazu, Moholo spielt irgendeine Trommel zum Drumkit dazu … aber statt eines von der Trompete ist Provan am Ende nochmal als Sängerin zu hören, umkreist auf gespenstische Weise ein letztes Mal das altbekannte Thema. Das Album ist überlang, aber dank der zwei klar abegrenzten Hälften gut in zwei Sitzungen hörbar – und eine ziemlich tolle Wundertüte, der Moholo noch mehr beizufügen hat als den zwei Alben davor.

Das hat jetzt mit Südafrika alles wenig zu tun – ausser dem Einstieg des ersten Albums. Die Grenzen sind halt fliessend und verschieben sich. Wenn Harry Miller gegen Ende seines tragischer verkürzten Lebens ein Jahrzehnt früher auf „Down South“ Niederländer (und damit längst besser vertraute Engländer) an die Grooves seiner Heimat heranführte – und auch Sean Bergin da schon dabei war – so ist hier ein US-Expat zu hören, der die Südafrikaner einbezieht in seine auch sehr eigene und reichhaltige Musik. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Alben ohne Moholo wesentlich weniger gut geworden wären.

Und das hier ist auch eine Überleitung zum letzten grossen Kapitel, das ich noch vor mir habe: Louis Moholo-Moholo und seine Leader-Karriere, die um den Dreh herum beginnt … aber das muss etwas warten, weil übermorgen meine Sommerfestival-Wochenenden beginnen und ich mir genügend Zeit für die vielen Alben lassen möchte.

—

Nachtrag: Nachruf auf Curtis Clark mit einem längeren Abschnitt von seiner ältesten Tochter:

http://www.coastalcremationservices.com/Content/Sidebar/FOV2-00014E83/S00D0BBE4-00D0BF71--

"Don't play what the public want. You play what you want and let the public pick up on what you doin' -- even if it take them fifteen, twenty years." (Thelonious Monk) | Meine Sendungen auf Radio StoneFM: gypsy goes jazz, #167: Jazz-Neuheiten 2025 - 11.11., 22:00 | Slow Drive to South Africa, #8: tba | No Problem Saloon, #30: tbadanke, sehr interessant! Dieses Hin-und-her von Curtis Clark und Nimbus West zwischen Los Angeles und Amsterdam ist ja schon kompliziert… wenn man hier einfach mal nach den Gigs im Bimhuis geht, sieht es aus, als wäre Clark von 1979 bis 1982 in Amsterdam gewesen und dann wieder ab ca 1985… und Anfang 1984 hat er dann ja auch sein erstes Nimbus West Album in Los Angeles aufgenommen (das hier), gewidmet ist das Album Joop Maessen, Jeff Reynolds und Harry Miller… Clark war Mitglied der Springband und hatte die Tour 1982 mitgemacht… Bei der tragischen Tour 1983 war er nicht dabei…

Amsterdam Sunshine ist November 1984 aufgenommen in Amsterdam, Deep Sea Driver dann im März 1985 in Los Angeles, im Mai 85 war Clark wieder im Bimhuis… Und ich denk fast, dass Albach da teilweise mitgereist ist… Zu Albachs Amsterdammer Zeit kann ich sehr wenig finden… ausser dass einige Platten halt dort aufgenommen sind und eine Amsterdammer Postbox als Adresse haben, hier in der Label-Diskografie sieht man, dass es wirklich ziemlich hin und her ging, es sind auch Sachen in Kalifornien aufgenommen, von denen man es zunächst nicht denkt, zB das Amsterdam String Trio und das Album von Ernst Reijseger & Alan Purves…

was mir durch den Post auch klar geworden ist, ist, dass ich neulich diese Platte für vergleichsweise wenig Geld hab stehenlassen… ich bin ein wenig genervt davon, hätte es besser wissen sollen und wenigstens kurz googlen… Aber jetzt ist sie wahrscheinlich in einem anderen guten Heim.

--

.Ha, die Platte hätte ich sehr gerne! Das Jazz Unité-Album hab ich glaub ich auch sehr günstig gefunden … Clark kennt halt niemand. So wie das in den (vermutlich ja von Albach geschriebenen) kurzen Liner Notes beim „Letter to South Africa“ steht, hat Clark die Zeit wirklich in Amsterdam gelebt. Das schliesst ja (längere) Reisen nach Kalifornien nicht aus, aber die Infos sind wirklich knappt (beim dritten Album hab ich dazuzuschreiben vergessen, wo die Aufnahmen entstanden sind, 1993 im Bimhuis das Trio, 1993 in Studio in Monster das Septett). Danke für den Link auf die Diskographie, die kannte ich noch gar nicht – beantwortet auch meine Frage, ob es auch „Letter“ nie als LP gegeben hat (hat es nicht, also keine Lücke bei Discogs).

Meine erste Begegnung mit Sean Bergin war via Audience-Tape auf Dime, vor wohl fast 25 Jahren – und ich weiss noch, wie begeistert ich davon war, gerade wegen der südafrikanischen Grooves … und ich wusste damals nicht mal, dass Bergin aus dem Land stammte. Muss mal nachschauen, ob ich die Aufnahme noch irgendwo habe bzw. wenigstens die zugehörigen Infos noch finden kann. Die Suche nach passenden Aufnahmen verlief dann völlig im Sand, „Letter to South Africa“ war das einzige, was ich ein paar Jahre später finden konnte … und dann das Album mit Harry Miller in dessen Ogun-Collection und die Alben mit Louis Moholo-Moholo. Viel mehr kenne ich da bis heute nicht.

Ich glaub der Live-Mitschnitt war von der Band auf Bergins eigenem Nimbus West-Album, das man streamen kann, MOB oder M.O.B., quasi ein ICP Orchestra-Ableger (Michael Moore, Eric Boeren, Wolter Wierbos, Reijseger und Honsinger, Glerum, Bennink …), weshalb ich eben längere Zeit gar nicht begriff, dass Bergin kein Niederländer ist:

https://nimbuswest.bandcamp.com/album/kids-mysteriesUnd im Shop des Basler Bird’s Eye Jazzclubs findet man ein Bergin-Album mit Curtis Clark, Franky Douglas, Jacko Schoonderwoerd und Victor de Boo namens „Nansika – Playing music by South African composers at the bird’s eye jazzclub Basel“ – das müsste eigentlich auch was für mich sein:

https://birdseye.ch/index.php?p=cdshop_f&l=en&ptc=w

(Keine Ahnung, ob der Link tut, dank der regelmässigen Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Afrikastudien der Uni Basel gibt es da noch einiges mehr … ich kenne und liebe bisher v.a. das Album von Zim Ngqawana.)--

"Don't play what the public want. You play what you want and let the public pick up on what you doin' -- even if it take them fifteen, twenty years." (Thelonious Monk) | Meine Sendungen auf Radio StoneFM: gypsy goes jazz, #167: Jazz-Neuheiten 2025 - 11.11., 22:00 | Slow Drive to South Africa, #8: tba | No Problem Saloon, #30: tbaist auf holländisch aber hier ist ein längerer Artikel über Clark von 1981 von Jeroen de Valk, er kam 1978 mit dem Butch Morris Quartett nach Europa (diese Tour in diesem Lineup, er ist nur ganz konkret hier vergessen worden, Nardy Dedman war mit Clark bei Smoke, zB, Tylon Barea ein früher Weggefährte von Stanley Crouch und James Newton) und beschloss nach dem Ende der Tour in Amsterdam zu bleiben

--

.

Larry Stabbins / Keith Tippett / Louis Moholo-Moholo – Live In Foggia | Ich hatte das neue Album vom Trio Stabbins/Tippett/Moholo schon erwähnt, als ich ihr „Tern“ hörte – gestern ist die CD angekommen und heute habe ich etwas Zeit (weitermachen bis in die Neunziger kann ich noch nicht, weil eine Sendung aus England seit Ende Juli auf sich warten lässt, leider ohne Tracking). Die Neuheit dokumentiert einen Auftritt im nach Umberto Giordano benannten Konservatorium in Foggia (Apulien) am 23. November 1985, den ersten Gig einer Italien-Tour, die Riccardo Bergerone damals organisierte (ihn hab ich Jahre später auch mal kennengelernt, beim einzigen Mal, als ich Tippett live hörte – mit und ohne Moholo … am Tag nach dem zweiten Konzert durfte ich mit ihm zusammen Hazel Miller zurück zum Bahnhof begleiten). Nach dieser Tour spielte das Trio noch „a couple of concerts in London and one in Greece“ und dann war Schluss. Stabbins spielt Sopran- und Tenorsaxophon sowie Flöte, Tippett und Moholo an Klavier und Drums setzen auch ihre Stimmen ein und Moholo spielt auch Bass. Als dritten Text auf der Hülle gibt es auch ein paar Sätze von Sergio Balletti, der damals – mit Bergerone und Roberto Ottavianos Hilfe – das Konzert in Foggia organisiert und die hier veröffentlichte Aufnahme verantwortet hat. Er nennt Bari und Rom als weitere Stationen der Tour, bei denen er und seine Frau damals auch dabei waren (es ist von der Formulierung her unklar, ob es weitere gab und sie einfach nur bei den beiden auch zugegen waren).

„The trio was a joy to play in and it was pretty much my dream combination at the time, working with two musicians whose music I loved and who I’d always had enormous respect for. I had known Keith since I started playing with him when I was 16 years old in 1966 and had played in several of his later groups, while Louis I first met during a brief spell in the Brotherhood of Breath in 1971 and later I sometimes played in his Spirits Rejoice! groups. They had an amazing, uncannily telepathic understanding of each other, born of years of really close association in the Ogun family of bands and which gave them the freedom to often do the unexpected. So playing with them as a trio often felt like trying to stay afloat on a raging torrent of ideas streaming from the two of them never knowing what was coming next, which really kept the music vibrant with constant inspiration.“ – So die erste Hälfte von Stabbins‘ Liner Notes zur neuen CD. Er fügt an, dass Motive aus dem „Tern“-Konzert auch hier wieder auftauchen (die beiden hier verwendeten Titel, „The Greatest Service“ und „Shield“, sind die der letzten zwei Segmente von Tern, „Shield“ dasjenige, das auf der CD weggekürzt wurde), dass das Trio aber nie einen Plan hatte, bevor es zu spielen begann.

Ottaviano (der bei den Konzerten mit Tippett und Moholo auch dabei war) hat den zweiten Text für die Hülle geschrieben und erklärt die Mechanismen dieser faszinierenden und – auch in den stillen Momenten! – äussert intensiven Musik. Verglichen mit den anderen Bands von Tippett, in denen Stabbins oft mitwirkte (Centipede, Ark, Tapestry, das Septett etc.), „this trio places the musicians in a setting with greater individual breadth, where interplay and intensity navigate between pre-composed motifs – used as vehicles for a more ‚guided‘ improvisation toward certain atmospheres – and a practice based entirely on spontaneous creativity. This approach establishes a distinct identity compared to similar ensembles.“

Tatsächlich wirkt das freie, manchmal wirklich sehr dicht und laut aufspielende Trio „so tight it0s hard to believe that much of the music wasn’t prearranged“ (nochmal Stabbins im Rückblick mit seinem Eindruck beim Hören des Foggia-Konzertes). Das ist wirklich tolle Musik, weit ab von freien Blowing-Marathonen („Tern“ kommt mir etwas zu oft als ein solcher vor), das Trio geht durch ganz unterschiedliche Stimmungen, Stabbins spielt recht lange Querflöte, Tippett bearbeitet auch das Innere des Klaviers, es gibt eine Art „Cembalo“-Passage und dann so um 40 Minuten herum einen fabelhaften Groove, in dem die linke Hand und Moholo den Groove vom Kap aufleben lassen. Der zweite Teil, 27 Minuten lang, beginnt sehr intensiv, aber eigentlich spielen alle nur Kürzel und kleine rhythmische Figuren – Stabbins am Sopransax auf zwei, drei Tönen, Tippett mit wiederholen Akkorden, Moholo mit immer dichteren polyrhythmischen Geflechten … irgendwann finden sie zusammen, bleiben ein paar Minuten dabei – und lassen das Sopransaxophon dann allein. Tippett steigt dann wieder ein, später auch Moholo, es entwickelt sich eine Art Rubato-Ballade. Daraus wird ein kurzes Klaviersolo im Diskant, dann ein Moment des Innehaltens, Applaus, doch Moholo setzt gleich wieder an mit einem schnellen Beat, dazu bläst Stabbins (oder Moholo?) in eine Pfeife, Tippett steigt auch gleich wieder mit ein und dann ist Stabbins in den letzten Minuten am Tenorsax zu hören. Ein phantastischer Mitschnitt, so zumindest mal mein erster Eindruck.

--

"Don't play what the public want. You play what you want and let the public pick up on what you doin' -- even if it take them fifteen, twenty years." (Thelonious Monk) | Meine Sendungen auf Radio StoneFM: gypsy goes jazz, #167: Jazz-Neuheiten 2025 - 11.11., 22:00 | Slow Drive to South Africa, #8: tba | No Problem Saloon, #30: tba

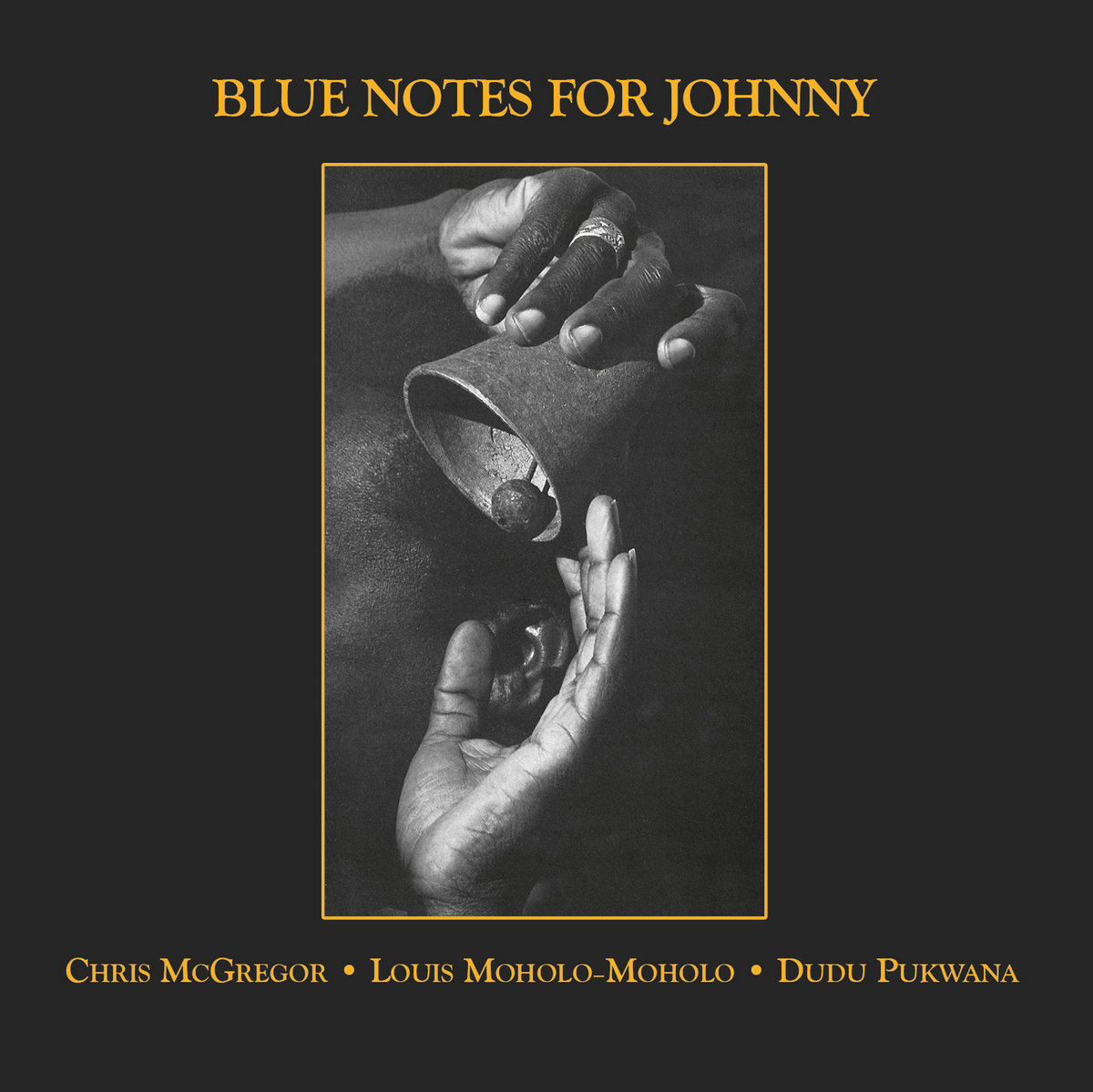

Blue Notes – Blue Notes for Johnny | Am 18. August 1987 führen die Blue Notes eine traurige Tradition weiter: sie kommen zusammen, um einen Verstorbenen zu ehren. Dieses Mal ist das Johnny Dyani. Im Gegensatz zu den langen, freien Stücken für Mongezi Feza gibt es dieses Mal acht Stücke (sechs Tracks), auf der CD noch drei Alternate Takes als Beigabe. Mit „Funk Dem Dudu“ von Dyani geht es los, das nahtlos in „To Erico“ (Pukwana) übergeht (zwei Stücke, ein Track, davon am Ende ein Alternate, nachdem schon eins von nur „Funk Dem Dudu“ und danach noch eins von „Eyomzi“ zu hören war. Dieses ist das zweite Stück des Albums, auch von Dyani und eins dieser typischen mitreissendn Riff-Tunes, wie es auch bei der Brotherhood gut ins Repertoire gepasst hätte (warum Dyani dort lange nicht zugegen war, was der Streit war, der dazu führte, habe ich bisher nicht herausgekriegt, vielleicht steht ja im Dyani-Buch irgendwo was dazu). Das Stück ist auf dem Album von „Together“ von Witchdoctor’s Son als „Johnny’s Kwela“ zu hören. Es folgt Dyanis Arrangement vom Traditional „Ntyilo Ntyilo“ mit einem schönen Piano-Intro von McGregor und ein paar gesprochenen Worten (eine Art Ansage, nachdem direkt davor am Ende von „Eyomzi“ Dyanis Name gerufen wurde). Pukwana spielt hier ein Sopransax mit breitem Ton à la Bechet (oder ein wenig Lacy – völlig anders als der stets eng gehaltene, kontrollierte – sehr, sehr schöne! – Ton von Stabbins).

Die zweite Hälfte beginnt mit Bop-Riffs von Pukwana, die in den „Blues for Nick“ (Pukwana) münden, bei dem ich auch heute wieder an Sonny Clark denke (wie als ich das Duo-Album von Joe Bonner mit Dyani hörte – ich hörte ja die Tage gerade wieder einmal die ersten beiden Alben von Clark an). Man hält Rückschau und hat ja längst viel mehr verloren als Dyani. Nick Moyake, der in der Zeit in Südafrika zur Band gehörte, lebte von ca. 1933 bis ca. 1966. Er war der älteste in der Band, wurde in Europa krank und litt unter Heimweh. 1965, als die Gruppe nach London weiterzog, kehrte er zurück – und starb nach ein oder zwei Jahren an einem Hirntumor (alles laut Wikipedia – die Soul Giants mit Dennis Mpale und Barney Rachabane widmeten ihm ca. 1968 das Album I Remember Nick). „Monks & Mbizo“ ist dann eine doppelte Hommage von McGregor/Moholo – ich nehme an „Monks“ ist „Mongs“, also Feza, nicht der 1982 verstorbene US-Pianist Monk), hier gibt es zwischen Piano-Tupfern, Beckenschlägen und kaum hörbaren Besen auf der Snare geflüsterte Beschwörungen, bis das Stück nach zweieinhalb Minuten – weiterhin ohne Saxophon – allmählich Form annimmt. Mit dem packenden Groove von „Ithi Gqi“ (Dyani, auch „Appear“ und „Pukwana“, zu hören auf „Blue Notes in Concert Vol. 1“, „Rejoice“ mit Feza und Temiz, „African Bass“, „Afrika“ sowie Moholos „Spirits Rejoice“ – Links zu allen Alben im Index im ersten Post) läuft die Band nochmal zu Hochform auf, Pukwana spielt ein wildes Solo und wechselt dann nochmal an Sopransax, bevor das Stück am Ende in „Nkosi Sikelele l’Afrika“ übergeht. Ein jubilierender Abschluss, der einmal mehr diese Mischung aus Trauer und Freude bietet, die die Musik der südafrikanischen Exil-Musiker so besonders macht.

Der erste Bonustrack ist „Funk Dem Dudu“ überschrieben und es klingt ein wenig so, als würde Pukwana hier nach einem Stück des Second Quintet von Miles Davis suchen – am Sopransaxophon und über eine tollen Groove von McGregor/Moholo, der anders aufgebaut ist als auf dem Opener des Albums. Der Groove ist auch im zweiten Take von „Eyomzi“ toll – wie der ersten Bonustrack wirkt auch dieser freier, spontaner, weniger poliert … vielleicht etwas gar zu roh für auf das Album. Dann nochmal „Funk Dem Dudu“ (inkl. „To Erico“ dieses Mal) – und hier kann man quasi der Bandwerkstatt bewohnen. Pukwana spielt jetzt Altsax, der Groove ist aber noch näher am ersten Take (#7 der CD, ohne „To Erico“). Für meine Ohren sind diese 19 Minuten Extra-Material sehr aufschlussreich, um das etwas kontrollierte Album in die richtige Perspektive zu rücken: die relative Verhaltenheit und Kontrolliertheit ist nicht Produkt der Trauer sondern war wohl genau das, was die drei Musiker, die durchaus auch ruppigere, offenere Musik spielten an diesem Tag, auf dem Album haben wollten.

Manchmal blitzt in dieser Session eine ähnliche Bestimmtheit auf wie in „Blue Notes for Mongezi“, aber das Trio hält sich zurück, die Stimmung wirkt etwas gedrückt, aus der Trauer entstehen hier keine Explosionen sondern nachdenkliche und wahnsinnig schöne Grüsse an den, an die Verstorbenen. Was ich hier sehr geniesse ist, McGregors grosse Präsenz, sein Klavierspiel, das auch in dieser reduzierten Besetzung sehr band-dienlich ist, eine Art arranger’s piano bleibt, aber doch viel Raum erhält und in relativ eng gestecktem Rahmen auch tolle Soli zu bieten hat. Auch in der Beschränkung kann Freiheit gefunden werden – und den Eindruck habe ich bei dieser Session immer wieder. Zudem ist das vorzüglich aufgenommen, in den Redan Studios in London von Roger Wake (das CD-Mastering übernahm Martin Davidson).

—

Louis Moholo viel später im Interview und kurze Video-Schnipsel vom Konzert der Blue Notes in Antibes – die Energie und Dedikation dieser Musiker ist schon unglaublich.

—

Chris McGregor starb am 26. Mai in Agen (Frankreich) im Alter von 53 Jahren. Das geplante Duo-Album von McGregor und Moholo kam leider nicht mehr zustande, denn bevor eine Session hätte organisiert werden können, starb Dudu Pukwana am 30. Juni 1990 in London. Er wurde nur 51 Jahre alt.

—

Auf der Chimurenga-Website gibt es ein längeres Interview von 2015, das John Eyles mit Louis Moholo-Moholo geführt hat. Der rückt da nochmal die Dinge zurecht:

[Several times in the interview, Moholo is keen to counter the view that Chris McGregor formed and led The Blue Notes. Currently, the only book about the band is by Maxine McGregor, Chris McGregor’s widow, and unsurprisingly it puts him at the centre of the story. Moholo is writing a book that will give his version of The Blue Notes story, the black version.]

After that, it seems that the next significant development was meeting Chris McGregor..

LM: Chris seems to be playing a very important part in our music. But we did meet some other people before we met Chris McGregor. When we met Chris McGregor, he met us as well. I always find it so difficult that [view that] King Chris McGregor came along and rescued us like Captain Marvel. He did not really. We did him a favour. There were no white musicians that could do it like we did. I am not the only drummer that played with him. Some other black drummers played with him. But those black drummers were better than the white drummers, I’m sorry to say. So we did him a favour. We joined forces together, rather than him coming and looking for a drummer. I demonstrated my drums to him. I was on the case. When we met up – me, Dudu, Mongezi, Johnny Dyani, Nick Moyake, Chris – we were on the case already. There is a lot involved in what we did, how we met Chris and for what reason. And I will put them in my book.

There was a festival that was happening in Cape Town and Chris McGregor came to look for me, he had heard of me. I went to the festival, playing with Ronnie Beer and some other cats, Tete Mbambisa, Danayi Dlova, Sammy Maritz, Bob Tizzard on trombone. And he heard me from then. There was a competition and I won the prize then, in conjunction with another cat called Early Mabuza who was a great SA drummer, and we shared first prize. From there The Blue Notes happened. It was like all-stars in the beginning.

And because Chris was white, things would go smoothly for him. He could talk the language of the white guys, he could enter into offices that I wouldn’t be allowed in. We used to play concerts in places where my mother wouldn’t be allowed in.

I wonder if the band would have lasted if it had remained in SA. The chances are that it wouldn’t have survived because of apartheid and the state of emergency whereby any black people more than three would be arrested straight away. A lot of trios, quartets and quintets disbanded because of this. And I was a bit political. So if we had stayed in SA, I think we would have been fucked up. The Boers would have succeeded in breaking us up. Fortunately, we had an appointment at the Juan-Les-Pins jazz festival that saved our beef. We never went back. For a good ten years we didn’t go back. First, Dudu and Chris went for a short spell. I followed. Mongezi never did and poor Johnny never did as well.

https://chimurengachronic.co.za/the-sound-of-freedom

—

Blue Notes Poster von hier:

https://electricjive.blogspot.com/2012/06/blue-notes-journey-of-faith.htmlAm selben Ort gibt es auch Scans einer Promo-Broschüre, die vor der Reise nach Europa gedruckt wurde – darin gibt es kurze Biographien der sechs Musiker, wobei noch Samson Velelo am Bass aufgeführt ist:

--

"Don't play what the public want. You play what you want and let the public pick up on what you doin' -- even if it take them fifteen, twenty years." (Thelonious Monk) | Meine Sendungen auf Radio StoneFM: gypsy goes jazz, #167: Jazz-Neuheiten 2025 - 11.11., 22:00 | Slow Drive to South Africa, #8: tba | No Problem Saloon, #30: tbaNachtrag zu Selwyn Lissack:

In 1971, holographic artist Selwyn Lissack called Salvador Dalí to see if he was interested in making holograms together. Dalí immediately said yes. “I’ve been waiting for you to call,” said Dalí, who had never heard of Lissack. But he had heard of holograms. And when Lissack mentioned that magic word, Dalí had something new: a way to express his work in three dimensions.

https://cubanfinearts.org/Salvador-Dalí-•-Selwyn-Lissack.html

Hier erwähnt der Bassist Steve York (sagt mir nichts, spielte u.a. mit Manfred Mann, der Prog Rock Band East of Eden, Graham Bond) die Connection auch – Lissack gehörte mal zur gleichen Band wie er:

What can you tell us about the formation of Giant Marrowfat.

I was in this band before I went to Turkey. This was a jazzy blues band that had some strong players. The singer was Simon Lait. He later went on to acquire the rights to the song “Mickey” which he produced for Toni Basil (more here). It was a huge hit! The drummer Selwyn Lissack was a fine jazz drummer. He moved to New York and started collaborating with Salvador Dali making holograms. When I played in NYC with Chris Jagger in 1974 Selwyn sent Dali’s limo to ferry us to the gig each night. Dali paid the driver by doing sketches on the limo’s upholstery which the driver would sell! Lol Coxhill was a brilliant musician. The name came from a can of giant marrowfat peas in Lol’s kitchen. We did a number of gigs and were finally offered an opening slot at the Marquee, which was a huge break at the time. Bob Weston refused point blank to do it. I think he did not want to be associated with jazzers! That was the end of the band.

—

Friends saying goodbye to Ian who had to leave Cape Town in February 1967: Left to Right – top: Harold Schlensog; Peter Buchanan; Paddy Ewer; Margaret Schlensog; Selwyn Lissack; Ian Huntley; Willie Nete; Themba Matola; Martin Ngijima (with pipe); Front: left to right: Roger Khoza; Howard Sassman; Chris Schilder; Winston Mankunku Ngozi.

Vom Electric Jive-Blog, wo in dem betreffenden Post die Geschichte des Photographen Ian Bruce Huntley erzählt wird, von dem dann auch ein tolles Fotobuch veröffentlicht wurde (man kann es wohl noch bestellen, aber auch kostenlos als Review-PDF herunterladen, Link im Link):

https://electricjive.blogspot.com/2012/05/love-for-free-hidden-south-african-jazz.htmlDie bekanntesten Leute auf dem Foto sind die zwei, die vorne rechts sitzen: Ibrahim Khalil Shihab (Chris Schilder) und Winston Mankunku Ngozi.

--

"Don't play what the public want. You play what you want and let the public pick up on what you doin' -- even if it take them fifteen, twenty years." (Thelonious Monk) | Meine Sendungen auf Radio StoneFM: gypsy goes jazz, #167: Jazz-Neuheiten 2025 - 11.11., 22:00 | Slow Drive to South Africa, #8: tba | No Problem Saloon, #30: tba

Chris McGregor – Sea Breezes. Solo Piano. Live in Durban 1987 | Chris McGregor war zwar nach der Reise von 1971, wo er in Südafrika auch auf Harry Miller traf, ein paar Male nach Südafrika gereist, aber das Konzert in der Natal University in Durban am 14. Oktober 1987 war der erste offizielle Auftritt in der Heimat seit 1964. Der Besuch war schon der zweite in dem Jahr, schreibt sein Bruder Tony in den Liner Notes, denn Ende Dezember 1986 sei die Mutter gestorben und Chris war daher schon im Januar 1987 zu Besuch gewesen (in der Kleinstadt Halfway House zwischen Johannesburg und Tshwane/Pretoria). Erschienen ist der Mitschnitt aus Durban 2012 bei Fledg’ling, als Nachzügler der damaligen McGregor-Aktivitäten des sonst stilistisch anders ausgerichteten Labels. (Es gab dort Reissues der ersten beiden Brotherhood-Alben sowie von „Very Urgent“, was ja eigenltich ein Blue Notes-Album ist, und dazu gleich drei unveröffentlichte Alben: das Follow-Up zu „Very Urgent“ mit dem Titel „Up to Earth“, dazu das Trio-Album „Our Prayer“ von denselben Sessions 1969, und zuletzt noch dieses Solo-Album.)

Nach dem Opener „Sejui (You and Me)“ vom Trompeter Peter Segona mit seinem Boogie-Beat gibt es mit „Sweet as Honey“ hier nun wirklich eine Art Hommage an Thelonious Monk. McGregor – er schrieb McGregor das Stück am 17. Februar 1982, dem Tag, als Monk starb. Titel bezieht sich möglicherweise auf einen Fruchthändler auf dem Markt in Cape Town, der gerufen habe: „Pineapples, sweet as honey, go tell your mummy, sonny!“ – jedenfalls hat Chris seinem Bruder einmal von diesem Ruf erzählt, aber nicht im Zusammenhang mit dem Stück. In „Maxine“ (da ist die Widmungsträgerin natürlich bekannt) channelt McGregor mal wieder Ellington – das konnte er mit der Brotherhood, aber eben auch ganz allein am Klavier, und das Ergebnis ist phantastisch. Dann Feza mit „Sonia“ und einem tollen Groove – und schon länger denke ich: dieses Konzert ist deutlich besser, McGregor wirkt involvierter, fokussierter, als beim Mitschnitt aus Paris zehn Jahre zuvor. „Sonia“ hatte Feza für seine damalige Freundin geschrieben – McGregor mochte das Stück mit seinem verschrobenen Rhythmus und der eingängigen Melodie sehr und es fand ins Repertoire der Brotherhood of Breath Eingang.

Weiter geht es dann mit „Kwa Tebugo“, gewidmet seinem Kollegen Louis Moholo, Louis Tebugo Moholo – „at Tebugo’s place“ heisst der Titel. Tony schreibt dazu, seine Kindheit mit Chris erinnernd, das Stück „wonderfully showcases his interest in cross-cutting poly-rhythms and how they interact with the harmonies of the melody. It is a reflection of Chris’s immersion in the poly-rhythms and complex harmonies of the music of the amaXhosa people among whom we were privileged to live as children.“ Die nächsten zwei Stücke stammen von Kollegen von McGregor. „Big G“ hat George Lee komponiert, ein Saxophonist aus Ghana; das Stück gehörte auch zum Brotheerhood-Repertoire. Ernest Mothle, der mit der späten Version der Band Bass spielte, hat das Basslick geschrieben, das McGregor hier mit der linken Hand spielt. „Two Ladies“ stammt vom britischen Trompeter Dave Defries, auch er damals Mitglied der Brotherhood. Tony meint, es handle sich bei dieser Aufnahme um die einzige Version des Stücks von McGregor. Danach folgt McGregors eigenes Titelstück, zu dem Tony mutmasst, dass die Nähe zum Meer am Ort ihrer Kindheit und die Liebe des Vaters zu Schiffen

Nach diesem längeren Segment mit schnelleren Tempi geht es in McGregors eigenem „That Way“ etwas mit dem Titel zu tun haben dürfte. McGregor verbrachte auch zwei Jahre als Kadett auf dem Trainingsschiff General Botha (1952/53). Auch hier ist das Tempo schnell und der Groove versetzt zur Melodie, was dem swingenden Stück eine Unregelmässigkeit gibt, die es heraushebt. Entspannter geht es danach in „Bakwetha“ zu und her. Die „Abakwetha“ war in der Transkei, wo die McGregors aufwuchsen, eine Rite de Passage, während der die jungen Männer vom Rest des Dorfs getrennt, auf sich selbst gestellt waren. Musik und Tanz gehörten dazu – und Mothle hat Tony mal erzählt, dass McGregor es bei einem Brotherhood-Konzert geschafft hätte, dass alle Musiker ihre Parts gesungen statt gespielt hätten, was ein besonders schöner Moment gewesen sei. Das Dokument dieses tollen Konzertes endet dann mit einem Ellington-Klassiker, „Prelude to a Kiss“, eins von McGregors liebsten Stücken aus dem Katalog. Tony weist darauf hin, dass das Stück – von McGregor eh schon in einen südafrikanischen Groove geholt – dann in eine Blue Notes-Nummer übergeht, „Kudala (Long Ago)“, und danach noch in ein anderes Stück, von dem er vermutet, dass es „Kwela Dudu“ sein könnte, aber sicher ist er sich nicht. Das Publikum erkennt die Stücke oder den Groove oder „the homecoming of a homeboy“ (Tonys Worte) und macht sich bemerkbar. Ein toller Abschluss eines sehr hörenswerten Albums.

Chris McGregor Brotherhood of Breath – Country Cooking | Dieses späte Album war einst mein Einstieg in die Musik von Chris McGregor und der Brotherhood of Breath – und das hat nur so halb geklappt. Soweit ich mich erinnern kann war dann die Proper-CD „Township Bop“ mit den frühen südafrikanischen Aufnahmen der Blue Notes das nächste Kapitel – und das hatte mich sofort. Mit der späten BoB ist nichts falsch, ganz im Gegenteil, aber die Musik ist aufgeräumter, näher am klassischen amerikanischen Big Band-Sound. Die Besetzung ist auch her sehr gut, aber die Südafrikaner sind in der Unterzahl und vom Leader abgesehen ist zu dem Zeitpunkt – Januar 1988 in den Angel Studios in London – nur noch einer aus der einstigen Band dabei: Trompeter Harry Beckett. Netterweise bietet die CD Solo-IDs, sonst hätte ich vielen Fällen keine Ahnung (und hätte vielleicht Defries‘ Solo für eins von Beckett gehalten, auch wenn vor allem zu Beginn Verwechslungsgefahr besteht).

Das Line-Up: Harry Beckett & Dave Defries, Claude Deppa (t, flh), Annie Whitehead & Fayaz Virji (tb), Chris Biscoe (as, alto-cl), Jeff Gordon (ts, cl, fl), Steve Williamson (t, as), Robert Juritz (ts, bsn), Julian Arguelles (bari, ss), McGregor (p), Ernest Mothle (b, elb, perc), Gilbert Matthews (d, perc) und Tony Maronie (perc). Annie Whitehead steuert im öffnenden Titeltrack (komponiert wie fast alle Stücke von McGregor) ein tolles Posaunensolo bei, das im vokalen Gestus ein wenig an Craig Harris‘ Soli bei Abdullah Ibrahim erinnert – und das rauht die glatte Produktion durchaus auf. Dafür geht es in „Bakwetha“ (McGregor) – das Repertoire ist dasselbe wie in Durban, es gibt vier weitere Stücke, die auf beiden Alben zu finden sind – gleich noch etwas geschliffener weiter, wenn Mothle zur Bassgitarre greift und Matthews einen binären Pop-Beat trommelt. Doch dann soliert Defries mit einem weichen Ton und einer Delivery, die seinem Registerkollegen Harry Beckett alle Ehre macht. McGregor selbst ist der zweite Solist und dann auch gleich wieder der erste in „Sweet as Honey“ (McGreor), wo er wirklich an Monk zu denken scheint. Danach folgt ein tolles Solo von Biscoe (den man allenfalls aus den Bands von Mike Westbrook kennt), und zuletzt Beckett, McGregor und Biscoe im Austausch („Fours“) mit Matthews. Zwischen und hinter den Solisten gibt es Tutti, die an den klassischen Big-Band-Kanon erinnern. Mit „You and Me (Sejui)“ (hier McGregor und Segona zugeschrieben) endet die erste Hälfte des Albums, eine Art Reggae-Groove mit Kwela-Einschlag (wie es ihn bei Dyani ja auch gab), Soli von McGregor, Deppa und Juritz – letzterer (mir völlig unbekannt) überraschend ruppig am Tenorsax, fast ein Bruch, doch dann wachen die Bläser hinter ihm auf und die Riffs werden fast so lebendig wie fünfzehn Jahre früher.

Am Beginn der zweiten Hälfte steht mit „Thunder in the Mountain“ (McGregor) ein Stück, das auf der LP-Version fehlte – es dauert zwar nur 3:50, aber beide Plattenseite waren schon um die 26 Minuten lang. Hier kriegen wir einen vertrackten Groove mit Tutti, Piano und E-Bass und den Drummern Maronie und Matthews als Solisten. „Big G“ (George Lee) rollt wuchtig aber mit hohem Bass-Lick – und Mothle kriegt dann nach ein paar Takten Piano im Thema das erste Solo, bevor Gordon am Sax und danach wieder Matthews zu hören sind. Und hinter dem Bass-Solo gerät die Musik für einen Moment etwas aus der sicheren Bahn, bricht auf und klingt nicht mehr so vorgespurt – ein schöner Kontrast, auch wenn die Bläser bald wieder mit routinierten Riffs dazukommen, aus denen dann das Tenorsax-Solo abhebt. Auch das folgende „Maxine“ (McGregor) kennen wir schon vom Solo-Album aus Durban – es ist hier das längste (in Durban eins der längsten) Stück und die Solisten sind Williamson und Beckett. Der Saxophonist ist nach dem Piano-Intro allein mit McGregor zu hören und sein etwas matter Ton ist sehr, sehr schön, seine Delivery von der grössten Souveränität, auch wenn es hinten raus etwas zu virtuos wird – inzwischen mit der ganzen Rhythmusgruppe und einem kargen Band-Arrangement inklusive Klarinetten (und vielleicht dem Fagott, das ich bisher nirgends gehört habe). Beckett singt dann seine Linien am Flügelhorn – und sorgt erst recht dafür, dass McGregors Widmung an seine Frau das schönste Stück des Album ist. Im letzten Drittel kriegen wir dann nochmal das ganze Können von McGregor zu hören: ein paar Takte Piano leiten über zur Band, die jetzt über drei Minuten hervorragend arrangiertes Material spielt – irgendwo zwischen Ellington und Gil Evans – am Ende wieder leise und mit Becketts singendem Flügelhorn im Lead, bevor Williamson eine kurze Schlussphrase spielt und den Bogen schliesst. Den Abschluss macht dann „Dakar“ (McGregor), auch fast neun Minuten lang und nach einem freien Percussion-Intro von Maronie so wuchtig dahinrollend, dass ich etwas an Randy Weston erinnert bin. Hier sind dann Biscoe und Gordon zu hören, an Altklarinette und Klarinette, wie es scheint – es geht hier alles durcheinander, und das ist gut so! Es gibt wie zu den besten Zeiten der Band auch Einwürfe vom Blech und die Ensemble-Passagen sind so lebendig wie kaum je auf diesem Album. McGregor spielt dann auch nochmal ein paar Takte und Mothle ist ziemlich toll hinter ihm am E-Bass. Es folgt ein kurzes Solo von Arguelles am Sopransax, bevor Matthews und Maronie gemeinsam übernehmen. Zum Schluss erhebt sich nochmal Williamson über das Ensemble – jetzt am Altsax, wenn ich mich nicht täusche (das Instrument steht bei den Solo-IDs nicht, nur die Namen). Hintenraus wird das Album also deutlich stärker. Es ist auch zu Beginn keineswegs schwach, ich kann aber nach wie vor gut verstehen, dass es mir damals wenig vom Zauber der Musik von McGregor und der Brotherhood of Breath zu vermitteln mochte.

Beim LP-Cover (Venture, UK 1988) wurde dasselbe Foto verwendet, aber „gestaucht“ und mit ergänzenden Elementen. Produziert hat übrigens Joe Boyd, der Gründer von Hannibal Records und davor u.a. Produzent von Platten von Pink Floyd, Nick Drake oder Fairport Convention. Und vielleicht ist das hier sowas wie die Acid Jazz-Version der Brotherhood of Breath. Mit Virji ist ein Musiker dabei, der wenig später sowohl mit der grossen Band von Carla Bley wie auch mit Incognito gespielt hat – oder mit Defries zusammen als Sessionmusiker mit Keziah Jones … das war eine Zeit, als für gute Leute in London fast alles möglich war – und aus diesem Pool stammen auch einige der Leute dieser Band.

In den französischen Liner Notes meines Reissues von 2001 (auf Great Winds, einem Sublabel des frz. Prog-Rock-Labels Musea) wird noch die Geschichte der Brotherhood nach McGregors Umzug nach Frankreich zusammengefasst. Schon 1973 war McGregor in den Südwesten Frankreichs gezogen, da lief die klassische Brotherhood noch. 1981 gründete er die zweite Version der Band, besetzt mit vielen talentierten jungen französischen Musikern. 1987 folgte die dritte Version der Band, die hier zu hören ist – Anlass waren Auftritte bei den Festivals von Nos (keine Ahnung, wo/was das ist) und Mannheim. Und die Band ging dann in London ins Studio … etwas, was schon sehr lange keiner Brotherhood of Breath mehr vergönnt gewesen ist und auch in den späten Jahren McGregors ein Einzelfall blieb. Es gibt von dieser Band (ein paar Änderungen bei den Saxophonen und zusätzlich einer Sängerin) noch einen Mittschnitt vom Festival Banlieues Bleues mit Archie Shepp im März 1989 (die CD habe ich leider gerade verlegt) von 1981 ein Live-Album aus Angoulême, „Yes Please“, auf dem noch einige mehr von der alten Band dabei sind, neben Beckett auch noch Charig, Evans, Malfatti und der etwas mysteriöse Bruce Gant, der in Toulouse schon dabei war, dazu der Ex-Dyani-Kollege Tchicai und mit dem oben erwähnten Trompeter Segone sowie Mothle und Drummer Brian Abrahams noch drei Südafrikaner … und dann eben auch Louis Sclavis, François Jeanneau oder Didier Levallet … und André Goudbeek aus den Niederlanden … und auch da schon Dave Defries – die Aussage mit den vielen jungen französcihen Musikern in den anonymen Liner Notes zu „Country Cooking“ ist also nicht so ganz wahr.

--

"Don't play what the public want. You play what you want and let the public pick up on what you doin' -- even if it take them fifteen, twenty years." (Thelonious Monk) | Meine Sendungen auf Radio StoneFM: gypsy goes jazz, #167: Jazz-Neuheiten 2025 - 11.11., 22:00 | Slow Drive to South Africa, #8: tba | No Problem Saloon, #30: tba

Grandmothers Teaching | Wo dieses Album hingehört, habe ich nie herausgefunden … es ist mir auch egal, denn der fürchterliche 80erjahre-Sound mit den ganzen Plastic-Drums geht wirklich nicht an mich … aber da ist eben auch die Trompete bzw. das Flügelhorn von Harry Beckett – und viel mehr unter dem Sound leidend auch das Klavier von Chris McGregor, die hier neben Peter Kowald am Kontrabass und Wolfgang Schmidtke an Sopran- und Tenorsax als Solisten geführt werden, während die Band aus Tobias Becker (keys, drumsounds, programming), Ludwig Götz (tb), Jan Kazda (b, g, keys, arr), Marilyn Mazur (d), Hans-Peter (H.P. auf dem Cover) Salenthin (t, flh) und Wolfgang Schmidtke (sic, Qualitätskontrolle à la Blobel) (saxophones und bcl) besteht. Discogs listet das Album unter Johnny Dyani und gibt 1988 für eine der drei Ausgaben an, während Bruyninckx „ca. 1990“ vermutet und es unter Harry Beckett (mit „Harry Beckett/Marilyn Mazur/Chris McGregor“ vors Line-Up gestellt, also als Co-Leader*innen). Arrangiert hat das alles Jan Kazda, ausser McGregor, der sein „Maxine“ mitbrachte und es auch für diese Band arrangierte. Kazda hat mit Blobel co-produziert … und vielleicht die logischere Wahl für den Leader hier? Von Dyani stammen drei der sieben Stücke, die drei weiteren von Beckett. Und Beckett ist wirklich der Grund, warum man das überhaupt hören soll (muss schiene mir übertrieben – ich suche nicht super aktiv nach Beckett, aber nehme definitiv alles mit, was mir von/mit ihm in die Finger kommt) … in „Maxine“ ist er im Duo mit McGregor zu hören – und das ist echt schön. Ansonsten ist das eher sowas wie das deutsche „Future Shock“ mit genügen Eigenheiten und Twists, dass es nicht langweilig wird … aber an mich geht das halt nicht so wirklich. Ein Highlight kommt noch zum Schluss: Kowalds im Closer mit einem langen Solo (mit etwas Percussion und irgendwann noch Trompete oder Flügelhorn, Posaune und Sopransax dazu, die dann zu einer Art Choral ohne Bass weiterziehen) kann man auf jeden Fall als eine grosse Hommage an Dyani hören.

—

Beckett und McGregor wurden 1987 auch live in Bremen mitgeschnitten, mit Fred Thelonious Baker (b) und Clifford Jarvis (d), auf zwei anderen Alben aus dem Blobel-Chaos erschienen, „Bremen Concert“ und „Live Vol. II“, auf letzterem ist Courtney Pine am Sax dabei und wird statt dem Pianisten zum Co-Leader (und das Bild ist verwirrend, in Wahrheit ist da statt hellblau nämlich grau auf dem Cover). McGregor hat also mit beiden englischen Sax-Shooting-Stars der Zeit (beide 1964 geboren) aufgenommen: Williamson und Pine. Ich habe die zwei Alben irgendwo (Vol. II in den Händen, das erst viel später gekaufte „Bremen Concert“ irgendwo auf einem Stapel …) – es gäbe noch vieles, was ich hier nachtragen könnte, aber für den Moment ist jetzt auch McGregor mal abgeschlossen. Und wenn das verschollene Paket aus England (in einer Woche verschicken sie Ersatz weiss ich seit heute Morgen) noch auftaucht, mache ich dann mit Moholo weiter, was auch zeitlich ganz gut passt, denn dessen grosse Leader-Karriere beginnt tatsächlich in etwa an dem Punkt, als alle anderen Blue Notes gestorben waren – und dauerte von da an drei äusserst produktive Jahrzehnte lang. Niemand hat so viele Ogun-Alben im Katalog wie Louis Moholo-Moholo.

--

"Don't play what the public want. You play what you want and let the public pick up on what you doin' -- even if it take them fifteen, twenty years." (Thelonious Monk) | Meine Sendungen auf Radio StoneFM: gypsy goes jazz, #167: Jazz-Neuheiten 2025 - 11.11., 22:00 | Slow Drive to South Africa, #8: tba | No Problem Saloon, #30: tbaRichtigstellung (I suppose) zu Charles Davis, der in zwei meiner Dyani-Posts vorkommt (Link 1, Link 2):

gypsy-tail-wind

Johnny Dyani – Afrika | Am 1. Oktober 1983 ist Dyani wieder im Studio für Steeplechase – er spielt Klavier und Bass und hat das ganze Material komponiert: neun Stücke insgesamt, auf der CD als Bonustrack ein 13minütiger Alternate Take von „Grandmother’s Teaching“. Ed Epstein (as/ts) ist wieder dabei, alle anderen Musiker sind neu: Charles Davis (as), Thomas Ostergren (elb), Gilbert Matthews (d), Thomas Dyani (cga) und Rudy Smith (steel d). [..] Charles Davis braucht man nicht vorstellen. […]gypsy-tail-wind

Johnny Mbizo Dyani – Born Under the Heat | Dyani musste dann wohl auch mal ein Album in Schweden machen, bei Dragon, statt immer nur bei Steeplechase. Hier sind die schwedischen Musiker wieder mit dabei: Ulf Adaker (t) und Krister Andersson (ts) sind neu und auf vier der sieben Stücke zu hören, auf zwei davon ist auch Peter Shimmy Radise (ts) dabei, der noch auf zwei weiteren an der Seite von Jonas Gwanga (tb) zu hören ist. Charles Davis (as), Thomas Östergren (ebl) und Gilbert Matthews (d) sind auf all den sechs Stücken dabei. […] und Charles Davis (der damals auch in Schweden lebte) spielen die Soli. […] Danach ist auch Davis nochmal zu hören – mit sehr schönem, recht schwerem Ton am Altsax, die tiefe Lage bevorzugend.Ich war davon ausgegangen, dass der bekannte US-Saxophonist (u.a. Sun Ra, Kenny Dorham, Elvin Jones, Philly Joe Jones … und auch Abdullah Ibrahim) für kurze Zeit in Skandinavien lebte, weil die paar zu findenden Credits alle in ein recht enges Zeitfenster fallen (einige Monate im Herbst 1983). Dass er Altsax spielt, war allerdings schon etwas seltsam – aber gut, er hätte das gekonnt, keine Frage (die Instrumente funktionieren rein von der Mechanik usw. genau gleich, aber klar: einen eigenen Ton finden und all das geht nicht für alle gleich leicht … es gibt ja ein paar prominente Beispiele: Bird und Ornette am Tenorsax, Coltrane am Altsax …).

Die Lösung findet sich im Buch über Johnny Dyani („MBIZO – A Book about Johnny Dyani“, ed. Lars Rasmussen, Copenhagen, 2003) und zwar im Interview, das Jürg Solothurnmann am 30. Oktober 1983 in Zürich mit Dyani führte. Da erwähnt dieser Charles Davis und es ist recht klar (die Fotos bestätigen das auch, aber die vom „skandinavischen“ Davis sind dürftig und in schlechter Qualität), dass das ein Namensvetter ist, nicht der bekannte Saxophonist, wenn Dyani die Steeplechase-Platte erwähnt:

My son plays percussions, Gilbert Matthews drums, Charles Davis plays alto sax on it. But he is a literature professor at the University of Stockholm and very busy, so I have to have Butch Morris, cornet, and Ed Epstein, alto sax, is also on the record. And Rudy Smith from Trinidad plays steelpans. And there is also Thomas Östergren, a Swedish bass guitarist. I hope to be able to do a tour in 1984 with this group.

(In gekürzter Form erschien das Interview zuerst auf Deutsch im Schweizer Magazin „Jazz“, 4/1984, S. 44-48; dann ebenfalls gekürzt auf Englisch im „Jazz Podium“, 87/1984, S. 42-47.)

—

Und wo ich gerade herumstöbere: in einem anderen Interview (mit Kenneth Ansell, in England in „Impetus“ 7-8/1978, S. 279-280 und S. 329-330 veröffentlicht) sagt Dyani sehr deutlich:

South America was hard: Steve Lacy left us there. We made a record, but me and Louis didn’t get paid. he paid Enrico Rava but we never got money for it. Then he left us in South America without any money or a ticket; we stayed there for nine months. I suggested to Louis that we should write to John Coltrane because he had heard we were in Argentine and he wanted us to play with him.

Though Coltrane, Archie Shepp and those guys had never met us they knew about us. Coltrane spoke about us, if there was a way of meeting in the States, and he said, „What Steve Lacy did was terrible. Come and play with us“. But eventually we came back to Europe.

That record with Lacy was sold in Japan on Warner Classics. Steve was invited to Japan through the record we did. He never even told us or gave us any money for it, even until today. We me Enrico Rava and said, „Where’s the money?“ He said, „I got payid – didn’t you get paid?“.

We suggested that we should take Steve Lacy’s soprano; Louis took the soprane, but in sympathy we put it back. I did the same: I was in a concert somewhere and Steve Lacy’s soprano was in the room and I took it, but I put it back. I though „OK, if you want to rip us off then somebody else will rip you off“.

--

"Don't play what the public want. You play what you want and let the public pick up on what you doin' -- even if it take them fifteen, twenty years." (Thelonious Monk) | Meine Sendungen auf Radio StoneFM: gypsy goes jazz, #167: Jazz-Neuheiten 2025 - 11.11., 22:00 | Slow Drive to South Africa, #8: tba | No Problem Saloon, #30: tbaNächsten Dienstag gibt es auf StoneFM eine Stunde Musik von und mit Johnny Dyani:

https://radiostonefm.de/naechste-sendungen/9651-250909-gypsy-goes-jazz-165--

"Don't play what the public want. You play what you want and let the public pick up on what you doin' -- even if it take them fifteen, twenty years." (Thelonious Monk) | Meine Sendungen auf Radio StoneFM: gypsy goes jazz, #167: Jazz-Neuheiten 2025 - 11.11., 22:00 | Slow Drive to South Africa, #8: tba | No Problem Saloon, #30: tbagypsy-tail-windNächsten Dienstag gibt es auf StoneFM eine Stunde Musik von und mit Johnny Dyani: https://radiostonefm.de/naechste-sendungen/9651-250909-gypsy-goes-jazz-165

schöne sendung gewesen, hier vielleicht nochmal für interessierte eine buchempfehlung, du kennst und hast es sicher,

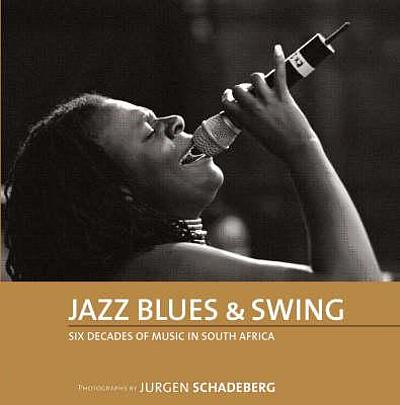

allein schon wegen den tollen schwarz-weiß aufnahmen(beginn anfang der 50er bis 2007) von schadberg jeden cent wert, 130 musiker werden im kurzportrait vorgestellt, einige erhellende essays, werde mich da langsam und mit englisch-wörterbuch an der seite durchkämpfen..

--

Hat Zappa und Bob Marley noch live erlebt!Danke – und nein, kenne das Buch leider nicht … scheint nicht so einfach aufzutreiben zu sein.

--

"Don't play what the public want. You play what you want and let the public pick up on what you doin' -- even if it take them fifteen, twenty years." (Thelonious Monk) | Meine Sendungen auf Radio StoneFM: gypsy goes jazz, #167: Jazz-Neuheiten 2025 - 11.11., 22:00 | Slow Drive to South Africa, #8: tba | No Problem Saloon, #30: tba -

Schlagwörter: Brotherhood of Breath, Chris McGregor, Dudu Pukwana, Hugh Masekela, Jazz Epistles, Joe Malinga, Kippie Moeketsi, Matsuli Music, Mongezi Feza, The Blue Notes

Du musst angemeldet sein, um auf dieses Thema antworten zu können.