Startseite › Foren › Über Bands, Solokünstler und Genres › Eine Frage des Stils › Blue Note – das Jazzforum › Jazz aus Südafrika: Jazz Epistles, Moeketsi, McGregor, Dyani, Pukwana, Feza, Masekela etc.

-

AutorBeiträge

-

Ich hab hier grad was aus dem Hörfaden rübergeschoben, weil ich mehr dazu geschrieben habe als gedacht. Los ging es hiermit:

gypsy-tail-wind

Keith Tippett, Julie Tippetts, Louis Moholo-Moholo & Canto Generàl – Viva La Black Live at Ruvo | Und jetzt muss ich Louis Moholo hören … die Five Blokes CD (meine liebste bisher) ist verlegt, daher ungefähr das Projekt, das ich 2016 in Ravenna hörte, wo damals mein Sommerurlaub startete, damit ich zweimal Moholo hören konnte (mit diesem Projekt mit den Tippettses, die am Abend darauf im Duo auftraten, währen Moholo mit den Four Blokes zu hören war). 2016 war Roberto Ottaviano der Mastermind, der hier einfach im Line-Up steht, aber es waren wohl zahlreiche Leute dabei, die hier 2006 auch schon mitspielten. Viele der Musiker kennt man auch vom Italian Instabile Orchestra oder den Bands von Gianluigi Trovesi. Vincenzo Mazzone entfacht mit Moholo wahre Drums-Feuerwerke, neben Ottaviano am Sopransax hört man u.a. Luca Calabrese (t), Lauro Rossi (tb), Nicola Pisani (bari) und diverse andere, die ich sonst gar nicht kenne (z.B. die beiden Tenorsaxer Fabrizio Scarafile und Felice Mezzina). Zur Big Band und den drei Stars kommt – wie auch 2016 – ein Gesangsensemble (nicht Canto Generàl, das ist der Name der Kernband, die Pino Minafra leitete, der hier wenn mich nicht alles täuscht „nur“ Festivalleiter war, nicht Mitmusiker). Die sechs Sängerinnen sitzen auf dem Foto auf der Hülle zur CD in der ersten Reihe der Bläser, die dahinter in der üblichen Reihenfolge (Reeds – Posaunen – Trompeten) angeordnet sind. Komponiert hat das grossteils Keith Tippett, der auch vom Klavier aus die Band leitet, Livio Minafra sitzt neben ihm am zweiten Flügel und hat angewinkelt dazwischen noch einen Synthesizer aufgestellt. Das ist wohl alles eher zum live hören gedacht, aber das hab ich ja, drum tut die CD jetzt ihren Zweck sehr gut. Jedenfalls muss man das laut aufdrehen.Und ab da dann ganze Posts:

Ich hab das ja nicht oft, aber jetzt muss ich echt Louis Moholo-Moholo hören. „Musically, man, its very nice because all the cultures overlap. Yeh! It’s fantastic; I like to work that way. Nobody goes on top of each other. Everybody is from a different background, everybody has a different upbringing, a different story … but it all fits!“

Das grossartige Oktett auf „Spirits Rejoice“ (1978 in London aufgenommen) besteht aus Kenny Wheeler, Nik Evans und Radu Malfatti, Evan Parker, Keith Tippett, Johnny Dyani und Harry Miller.

--

"Don't play what the public want. You play what you want and let the public pick up on what you doin' -- even if it take them fifteen, twenty years." (Thelonious Monk) | Meine Sendungen auf Radio StoneFM: gypsy goes jazz, #169: Pianistinnen im Trio, 1984–1993 – 13.01.2026, 22:00: #170 – 19.02.2026, 20:00; #171 – 10.03.2026, 22:00; #172 – 14.04.2026, 22:00 | Slow Drive to South Africa, #8: tba | No Problem Saloon, #30: tbaHighlights von Rolling-Stone.deKostete Paul McCartney „Wetten dass..?“-Moderator Wolfgang Lippert den Job?

„Wetten Dass ..?“: Betretene Gesichter seit 1981

S. Craig Zahler im Interview: „Sicherheitsgrenzen erkenne ich nicht an“

Die meistüberschätzten Filme aller Zeiten: „The Dark Knight“

Die 38 Lebensweisheiten des Keith Richards: „Ich habe keine Probleme mit Drogen. Nur mit Cops“

„Bad“ von Michael Jackson: Der König ist gestürzt

Werbung

Ich schliesse gerade mit der ersten CD vom Doppelalbum an, das als zweites das viel frühere „Spirits Rejoice!“ enthält. Hier gibt es ein Septett mit der Sängerin Francine Luce sowie Claude Deppa, Jason Yarde, Tobias Delius, Pule Pheto und Roberto Bellatalla. Was recht schnell klar wird: Moholo ist 1995 völlig anders drauf, viel freier, unberechenbarer, auch wenn die Grooves der Band genau so hypnotisch sind. Und Pheto scheint das aufzugreifen, streut schon im hymnischen Opener wilde Stör-Cluster ein … ich hab jetzt wohl drei Dutzend Sachen von und mit Moholo rausgezogen (die ganzen Blue Notes und Brotherhood of Breath und mehr mit McGregor, Harry Miller, Dudu Pukwana …)

--

"Don't play what the public want. You play what you want and let the public pick up on what you doin' -- even if it take them fifteen, twenty years." (Thelonious Monk) | Meine Sendungen auf Radio StoneFM: gypsy goes jazz, #169: Pianistinnen im Trio, 1984–1993 – 13.01.2026, 22:00: #170 – 19.02.2026, 20:00; #171 – 10.03.2026, 22:00; #172 – 14.04.2026, 22:00 | Slow Drive to South Africa, #8: tba | No Problem Saloon, #30: tba

Gestern diese Anfang 1964 fürs südafrikanische Radio gemachten ersten Einspielungen der Blue Notes. Feza, Dyani und Moholo stossen erst im Lauf der Sessions dazu (an der Trompete gibt es davor nur auf einem einzelnen Stück Dennis Mpale, ansonsten war’s ein Quintett mit zwei Saxophonen, am Bass sind Mongezi Velelo und – hervorragend! – Sammy Maritz die Vorläufer, am Schlagzeug Early Mabuza). Immer dabei sind Dudu Pukwana, Nick Moyake und natürlich Chris McGregor. Sechs der Stücke stammen von Pukwana, drei von McGregor, dazu kommt zweimal Ellington: „Take the Coltrane“ und eine wunderbare Version von Ellingtons „Angelica“, und eine ebenso bezaubernde von „Never Let Me Go“. Von zwei Pukwana-Stücken sind zudem jeweils zwei Takes dabei. Die CD war für mich damals (2002 kam sie heraus, ich hab sie wohl fast so lange) eine Offenbarung – der erste Einblick in den südafrikanischen Jazz abseits von Dollar Brand/Abdullah Ibrahim und ein paar Compilations mit Aufnahmen aus den Fünfzigern, die zwischen Jive und Kwela und Jazz unterwegs waren. Ich mag diese Sessions immer noch sehr, die Band klingt nach Art Blakeys Jazz Messengers, das Klavier funkt auch mal in der lyrisch-melodischen Art von Horace Silver – dass auch Coltrane ein Vorbild ist, ist ja klar … die Intonation passt nicht immer, manches wirkt recht ungestüm, Feza bläst auch mal flächig ruppig rein … aber genau das ist das Geheimnis: die Musiker vereint ein grosser Drang, die Aufnahmen verraten eine Dringlichkeit, es geht hier tatsächlich um etwas. Am Ende um nicht weniger als das Leben.

Im Sommer 1964 wurden die Blue Notes ans Jazzfestival in Antibes eingeladen. Direkt vor ihrer Abreise wurden in Durban Live-Aufnahmen gemacht, die erst 1995 bei Ogun erschienen sind (dann 2008 wieder in der Blue Notes-Box und 2022 erneut als Einzel-CD). Das Line-Up ist jetzt fix, aber noch zu fünft, der vergessene Nick Moyake am Tenorsax also immer noch dabei – sein Feature „I Cover the Waterfront“ ist zum Niederknien! Drei der sieben Stücke schon fürs Radio eingespielt worden („Now“, „Coming Home“ und „Vortex Special“), aber hier lässt sich die Band sehr viel mehr Raum, klingt auch besser – eingespielt, entspannt. Der Klang der Aufnahme ist dafür nicht so super, aber gut genug auf jeden Fall (das Klavier und der Bass klingen nicht gut, die Bläser schon, die Drums sind halbwegs ok aber auch etwas höhenlastig).

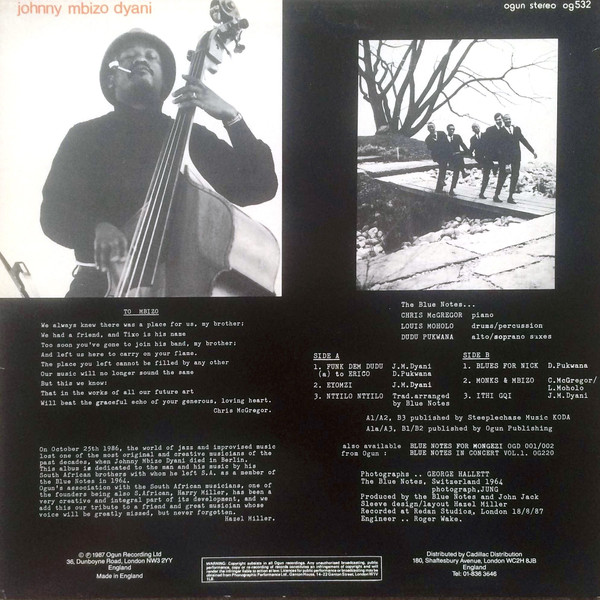

Es gibt aus dieser Zeit ein paar schöne Publicity-Fotos der Band in dunklen Anzügen – die Location kam mir sofort bekannt vor und im Booklet der Blue Notes-Box lese ich bei Barbara Pukwana: die Anzüge kriegten sie geschenkt für einen Gig am Autosalon in Genf (und das sei praktisch gewesen, als sie Pukwana ein paar Jahre später heiratete, er hätte dann schon einen Anzug gehabt) und dann seien sie zur Aufnahme von Promo-Fotos ans Ufers der Zürichsees gegangen. Eins steckt im Booklet von „Township Bop“, je ein weiteres auf der Rückseite des Booklets der BN-Box und in den Hüllen zu „Blue Notes for Mongezi“ und „Blue Notes for Johnny“ – das ist vielleicht das schönste, für die CD wurde es leider kleiner zugeschnitten:

--

"Don't play what the public want. You play what you want and let the public pick up on what you doin' -- even if it take them fifteen, twenty years." (Thelonious Monk) | Meine Sendungen auf Radio StoneFM: gypsy goes jazz, #169: Pianistinnen im Trio, 1984–1993 – 13.01.2026, 22:00: #170 – 19.02.2026, 20:00; #171 – 10.03.2026, 22:00; #172 – 14.04.2026, 22:00 | Slow Drive to South Africa, #8: tba | No Problem Saloon, #30: tba

Die Chris McGregor Group von „Very Urgent“ (1968) ist nichts anderes als die Blue Notes, die nach dem Gig in Antibes in London spielten (April 1965, zwei Wochen im Ronnie Scott’s), dann ein paar Monate in Zürich weilten, bevor sie ihr Glück doch in England versuchen wollten. Nick Moyake war wieder heimgereist, in England stiess dafür ein anderer Südafrikaner als Tenorsaxophonist dazu, Ronnie Beer. Er macht die Gruppe hier wieder zum Sextett, das nach dem wunderschönen lyrischen Start (Ellington spielt bei McGregor ja immer auch eine Rolle) zwischen wuchtig freien Passagen und hymnischen Grooves kreist. Das Eingewöhnen in England fiel nicht leicht: weitere Gigs gab es nur, wenn sie der Gewerkschaft beitraten, doch dafür mussten sie ein Jahr im Land sein … in einem nasskalten, unfreundlichen Land, in dem die Jazzszene nur halb so offen und vielfältig (und gross) war, wie die Musiker vom ersten Eindruck her glaubten. Die Regelung, dass die Gigs der Ausländer mit der gleichen Anzahl von Gigs für englische Musiker im Ausland kompensiert wurde, wurde den Blue Notes erlassen, weil sie als Flüchtlinge galten, aber es war ihnen auch untersagt, Jobs anzunehmen, die auch englische Musiker übernehmen konnten. Ein Gig in einem Pub gegenüber dem Hauptsitz des ANC ergab sich. Die Blue Notes hatten Heimweg, tranken, waren unzuverlässig, taten ihre Meinung auch mal kund, indem sie Promoter anschrien – all das kam in der zurückhaltend-höflichen englischen Szene nicht gut an. Die Band hielt noch ein paar Jahre durch, doch Ende der Sechziger flog sie auseinander. Beer zog nach Ibiza, wo er Boote baute, Feza spielte mit Robert Wyatt, Dyani gründete Witchdoctor’s Son und spielte mit John Tchicai, Pukwana gründete Assagai, Moholo startete Viva La Black und begann auch, regelmässig mit Keith Tippett zu spielen. Er hatte in der Zwischenzeit eine neue Messlatte für dynamisches freies Schlagzeugspiel in England gesetzt, wo es schon davor einige sehr gute Schlagzeuger gegeben hatte (das Kapitel Miller/Moholo begann dann ja auch schon bald – für meine Ohren eine der besten Rhythmusgruppen aller Zeiten). Doch sie kamen bei Joe Boyd unter, der u.a auch Fairport Convention und Nick Drake betreute, und er steht hinter dem Polydor-Album, das längst ein Klassiker ist und Free Jazz (hier noch eher amerikanischer Art: Cecil Taylor oder Don Cherry lassen sich als Einflüsse erahnen) mit der aus Südafrika mitgebrachten Musik vereint.

Das zweite Album mit Joe Boyd konnte dann nicht mehr erscheinen. „Up to Earth“ folgt dem Weg, neben McGregor, Feza, Pukwana und Moholo sind hier Evan Parker (ts), John Surman (bari, bcl) und Barre Phillips oder Danny Thompson (b) dabei. Noch etwas weniger Südafrika, mehr Free Jazz, der sich hier aber auch durch Parkers spürbare Präsenz in Richtung Europa öffnet. „Up to Earth“ kam erst 2008 heraus, 39 Jahre nachdem es aufgenommen worden ist. Boyd schrieb die Liner Notes für das Reissue (wie alle drei hier abgebildeten bei Fledg’ling – CDs, die auch für Haptiker was hergeben, nochmal etwas schöner gemacht als die Ogun-Reissues, die ja auch schon ziemlich toll sind), er meint, seine Beziehung zu Polydor sei da bereits nicht mehr gut gewesen und sein neues Label, Island, halt kein Jazzlabel und daher nicht interessiert. Dyani war hier schon nach Skandinavien gezogen – bei Beer bin ich nicht sicher (er ist ja dann bei der Brotherhood wieder oder noch dabei, zumindest ganz zu Beginn).

Auch „Our Prayer“ erschien erst 2008 bei Fledg’ling. Hier hören wir McGregor und Moholo im Trio mit Barre Phillips – ein Album, das ich schon vor ein paar Monaten nach dem Tod des Bassisten wieder hervorgeholt hatte, und das mich auch heute wieder begeistert. Maxine McGregor, die Witwe von Chris, hat all die Aufnahmen lizenziert (ihr gehören also vermutlich auch die Rechte am Polydor-Album) und hier auch einen Text beigesteuert. Bei ihr liest sich die obige Chronologie leicht anders: Einladung nach Antibes/Juan-les-Pins im Sommer 1964 (M. McGregor reiste als Managerin mit, nachdem viel Papierkram erledigt war), doch danach „reality set in. […] A period of busking on the Cote D’Azur was brought to an end with the timely offer of a job at the Africana Club in Zurich organised by compatriot Dollar Brand (Abdullah Ibrahim). Here we spent the winter, living in one room in the basement of his student house, with occasional monthly gigs at the Africana and the Blue Note Club in Geneva. But it was extremely poor pay for six musicians and not a long-term prospect. Nick Moyake, who was gravely ill, returned to South Africa.“ Im April 1965 dann der zweiwöchige Gig im Ronnie Scott’s in London – und kurz die Hoffnung, dass es dort besser würde, wo viele Südafrikaner lebten. Schon damals schrieb wer im Melody Maker: „The band was good. It was fresh and it got good notices. But it died – there was just not enough scene to sustain it. So much for swinging London!“

Foto von der Hülle zum „Very Urgent“-ReissueDann kamen die oben schon geschilderten Probleme mit der Gewerkschaft, was nur Pub-Jobs oder selbst organisierte Konzerte als Möglichkeit liess. Die Band nahm an, was sie kriegen konnte, aber bei Gigs ausserhalb Londons reichten die Gagen manchmal nicht einmal aus, um die Reisekosten zu decken. Auch eine Unterkunft zu finden war schwierig. Maxine McGregor ging allein hin und unterzeichnete den Mietvertrag, bevor die Musiker sich zeigten – und sie wurden mehrfach rausgeschmissen, weil sie mitten in der Nacht spielten. McGregor hatte in dieser Zeit nicht einmal Zugang zu einem Klavier. Alle sassen immer um den Teekrug herum, sagte Barbara Pukwana später, und „Mongezi did most of the housework“.

Zwei Trips nach Kopenhagen – Auftritte im Jazzhus Montmartre – boten neue Hoffnung. Sie wurden enthusiastisch empfangen, die Musiker waren freundlich und offen. Doch zurück in London wieder das übliche … und so begann die Band, auseinanderzufallen. Im Melody Maker (15. Juli 1967) sagte McGregor: „I suppose we tended to overestimate the scene here. From South Africa it looked pretty good and of course the liberal attitudes were an attraction so that we could go on playing together. We just naturally assumed that there would be the same kind of open-mindedness to music here that there is to colour.“ Maxine McGregor fährt in den Liner Notes unmittelbar darauf fort: „The apathy was hard to accept. In South Africa although there were all the hardships engendered by apartheid, music was very important in the lives of the people and the Blue Notes had definitely been stars in their own country. As Chris said: „In South Africa the spirit behind the resistance was expressed in the music. The kind of jazz we played was not obviously political, but I think our generation of musicians were the first to make an impact on South African cultural thinking. To come from there to here where in a strange way what you do doesn’t really matter to anyone, is a difficult thing to adjust to.“

Mongezi ging als erster. Nach dem zweiten Auftritt in Kopenhagen heiratete er bald eine Dänin. Sie lebten in beengten Verhältnissen in London, bevor sie bald nach Dänemark zogen. Wenig später gingen Dyani und Moholo für ein Festival nach Italien und danach auf Tour nach Südamerika mit Steve Lacy und Enrico Rava, von der sie erst Monate später zurückkehrten (die Geschichte ist ja bekannt, hier im Forum hat sie auch mal wer zusammengefasst, glaub ich? @vorgarten?). Es waren also nur noch McGregor und Pukwana da. Laurie Allen (d) und Chris Cambridge (b) waren die Leute, die angeheuert wurden, dazu dann eben noch Ronnie Beer. Eineinhalb Jahre nach ihrer Ankunft in London hatte sich die Musik verändert – und das ist „Very Urgent“ ja auch stark anzuhören. Im Montmartre kriegten sie Wind von den neusten Entwicklungen in den USA – Maxine zitiert wieder Chris McGregor: „Albert Ayler and Archie Shepp had just been at the club, and Don Cherry and JC Moses and Cecil Taylor. That music was very much in the air. Physically and technically I was reaching in all kinds of directions, especially Albert and his approach to tenor playing opened up that whole thing to me. The muscular relations would obviously appeal to someone oriented to African music where there is so much dance.“

Im Little Theatre Club in Garrick Yard spielten dann die „neuen“ Blue Notes, neben dem Spontaneous Music Ensemble, die Bands probierten ihre neuen Klänge aus. Und bald kriegten sie im Ronnie Scott’s Old Place einen regelmässigen Gig, wo viele der neugierigen jungen Musiker aus Grossbritannien dazu stiessen. Chris McGregor hatte nur eine Basis und Zugang zu einem Klavier, „he spent night after night shut in at the Old Place after closing-time finding his limits with the piano.“ Und als Moholo, Dyani und Feza wieder zurück waren, war der Kern für die Brotherhood of Breath bereit.

--

"Don't play what the public want. You play what you want and let the public pick up on what you doin' -- even if it take them fifteen, twenty years." (Thelonious Monk) | Meine Sendungen auf Radio StoneFM: gypsy goes jazz, #169: Pianistinnen im Trio, 1984–1993 – 13.01.2026, 22:00: #170 – 19.02.2026, 20:00; #171 – 10.03.2026, 22:00; #172 – 14.04.2026, 22:00 | Slow Drive to South Africa, #8: tba | No Problem Saloon, #30: tba

Das nächste Kapitel ist eines, das eigentlich keine Worte braucht: die Brotherhood of Breath. Das erste unbetitelte Album erschien 1971 und vereint die Blue Notes (Feza, Pukwana, McGregor, Moholo) mit einigen der englischen Musiker, die immer wieder im Old Place waren und die Auftritte der Band im Lauf der Abende zu Jam Sessions werden liessen: „There were some nights when it started out our gig but by the end of the evening there would be 15 musicians on the stage! That was the spirit at the time!“ (McGregor in Maxine McGregors Liner Notes zu „Our Prayer“). Die BoB war McGregors vierte Big Band – und die erste, die eine Weile Bestand hatte. Einen ersten Anlauf nahm er 1959 in Cape Town, noch während seines Studiums an der Uni. Den zweiten Anlauf können wir dank dem legendären Album „Jazz/The African Sound“ auch heute noch nachhören (Feza, Pukwana, Moyake und Beer waren da alle dabei, dazu u.a. Kippie Moeketsi, Barney Rachabane, Dennis Mpale, Early Mabuza und Sammy Maritz – ein wahres Klassentreffen der Modern Jazzer vom Kap – Feza war da … 15?). Anlauf Nummer 3 passierte dann in London im Jahr 1968 „and its gigs at Ronnie Scott’s Old Place almost set the venerable Gerrard Street emporium ablaze“ schreibt Richard Williams in seinen Liner Notes zum zweiten Album „Brootherhood“ (die ersten beiden, damals bei RCA erschienenen Alben gab es als Reissues auch wieder bei Fledg’ling, die folgenden dann bei Ogun). Diese dritte Band spielte nur ca. sechs Gigs, landete aber im Jahrespoll des Melody Maker auf Platz 2 hinter Duke Ellingtons Band.

Nach dem jubilierenden „Mra“, in dem die ganze Band zusammen einen irren Stomp hinlegt, kommt in „Davashe’s Dream“ mit Soli von Pukwana und Feza die Ellington-Seite von McGregor zum Vorschein. Die Begleitung der Solisten ist wahnsinnig gut gemacht. In der Band sind neben den schon genannten auch Mark Charig (cor) und Harry Beckett (t), Malcolm Griffiths und Nick Evans (tb), Evan Parker (ts, ss), Mike Osborne (as, cl), John Surman (bari, ss) – und ein weiteres Südafrikaner, Bassist Harry Miller, der fortan mit Moholo die heissesten Grooves nördlich des Äquators produzieren sollte. Surman kriegt ein grosses Solo am Sopransax in „The Bride“, während auf „Andromeda“ zwischen Feza und Pukwana auch noch Nick Evans zu hören ist. Auf der zweiten Albumseite gibt es dann das 20minütige „Night Poem“ mit McGregor (der das Stück auch komponiert hat) an einem „african xylophone“ und indischen Flöten von Feza und Beer. Das beginnt sehr frei und offen mit den erwähnten Flöten, dem Xylophon und wie mich dünkt einiger weiterer „little instruments“ (die aber den Musikern nicht zugeordnet sind, in den Credits ist da nur Moholo mit d/perc), wie es scheint ohne fixe Struktur aber durchaus einer Art Entwicklung. Bläser steigen ein und spielen Melodiekürzel, eine Trompete und eine Posaune beginnen Call und Response zu spielen, es gibt allmähliche Verdichtungen aber auch Entspannungen. Irgendwann tauchen erste Elemente von einem Beat auf und verschwinden wieder bis kurz nach vier Minuten das Xylophon ein Riff-Thema zu spielen beginnt, worauf der Bass und die Drums in den Groove fallen, der beschleunigt wird und so ab Minute fünf allmählich abhebt, aber weiter mit anziehendem Tempo, das schliesslich kollabiert und wieder in eine freie Passage mündet, aus der derselbe Groove dann gleich wieder emporsteigt – die Trompete und die Posaune (Beckett und Evans?) bleiben stets präsent, zwischendurch ist ein Sopransax zu hören (wieder Surman). Bei der zweiten Auflösung des Grooves gibt es einen wilden Blow-Out, jetzt auch mit all den Saxophonen, die wilde, sich überstürzende Schreie und Stakkato-Salven ablassen. Die Posaune fängt mit kurzen Cries an, die Trompete bleibt hingegen stets lyrisch und glasklar im Ton (und Feza kann’s ja nicht sein, der spielt eine der Holzflöten). Das Schema bleibt: der Groove, der wieder aufgebrochen wird – mal schneller, mal etwas langsamer, mal wieder beschleunigt … aber die Textur des über 20 Minuten langen Stückes verändert sich um das Xylophon McGregors herum mit der Zeit immer stärker: die Saxophone kommen dazu, die Posaune verschwindet mal fast, aber die Trompete bleibt stets da. Eine faszinierende Aufnahme, die einerseits die noch grössere Nähe McGregors zur aktuellen Musik aus den USA und aus Europa dokumentiert, aber auch eine eigene Sensibilität verrät, die vom Charakter her und auch von den Klangfarben sehr reichhaltig ist und doch recht weit von den Hochenergie-Spielweisen entfernt, wie sie z.B. auch Evan Parker anderswo pflegte. Und drum herum diese kleinen Tänze, die das Leben und den Rhythmus, das Zusammen im Ensemble feiern, und die traurigen Hymnen, die auch eine Art südafrikanische Vereinnahmung von Ellington/Strayhorn ist. Als Closer folgt das kurze „Union Special“, das wieder zum einfachen, hymnischen Groove zurückkehrt.

1972 legte die Band ein zweites RCA-Album nach, „Brotherhood“. Es ist nach dem überlangen Vorgänger („Brotherhood of Breath“ dauert wie auch „Very Urgent“ ca. 47 Minuten) kürzer, das längste Stück heisst „Joyful Noises“ und bleibt unter 14 Minuten. Das Line-Up hat sich nicht zu sehr verändert: Feza, Beckett und Charig, Evans und Griffiths, Pukwana, Osborne, Miller und Moholo sind alle dabei. Neu für Beer (der ging jetzt wohl endgültig Boote bauen) und Surman sind Gary Windo und Alan Skidmore. Los geht es auch hier mit einem frohen Groove, „Nick Tete“ von Pukwana, der auch ein brennendes Solo beisteuert. Mit McGregors „Joyful Noises“ wird die Stimmung nachdenklich, fast grüblerisch mit einem Klaviersolo-Intro, das sehr frei ist aber nie ausbricht in Cluster oder so. Nach etwas über eineinhalb Minuten gibt es wieder diese Bläser-Tutti, die an Ellington erinnern – das Klavier bleibt weiter im Zentrum. „The piano is my favourite drum“, zitiert Richard Williams den Leader in den Liner Notes: „McGregor draws his own tones and colours out of his instrument, until the piece becomes a tour de force with no end. His writing for the horns here is, in my opinion, his finest orchestral achievement.“ Auch hier geht es so sehr um die einzelnen Stimmen – auch im Verband, eben im tollen Arrangement von „Joyful Noises“ werden sie als solche erkennbar – wie um das Ensemble, das Zusammenspiel, das Gemeinsame, das hier erzeugt wird und über alles hinauswächst, was die Beteiligten sonst machten. Dieser Vorgang des Transzendierens macht diese Musik so einzigartig. Eine stetige Bewegung, es wird nach etwas gegriffen und stattdessen wird das nicht erreicht sondern übertroffen. Das hat auch mit dem Push zu tun, den Louis Moholo der Band gibt. Williams zitiert Muhammad Ali als Parallele, „float like a butterfly, sting like a bee“ und fügt an, vielleicht sei „kick like a horse“ aber doch die bessere Phrase, um Moholos „unique brand of overdrive“ zu beschreiben. In „Think of Something“ von Osborne ist neben dem Leader (vermutlich … der viel von Pukwana gelernt hat) auch Nick Evans‘ Posaune zu hören – über rasendem Bass von Harry Miller … und das recht konventionell beginnende Stück wird je länger es dauert desto eigenwilliger. „Do It“ von Pukwana ist wie der Opener eine dieser tanzenden Nummern mit unglaublichem Drive – und hier ist Feza zu hören, im Dialog mit einem wilden Tenorsax (Windo ziemlich sicher), das zuerst sehr dominant wirkt, doch der Trompeter flattert durch die Klangmasse des Saxophons. Zum Ende gibt’s als kurzen Closer den ikonischen „Funky Boots March“ von Windo/Evans – auch das Material ein Zeuge, dass die Band mehr zum Kollektiv geworden ist, nachdem im ersten Album nur Pukwana und McGregor komponiert sowie ein Stück von Davashe mitgebracht hatten.

—

Eine Nachbemerkung hier: es ist schon auffällig, wie anders der Grundton in den Rücklicks-Texten von Maxine McGregor vs. denen der Engländer (Richard Williams, Joe Boyd) ist. Letztere heben immer die tolle Szene hervor, die Offenheit … aber verschweigen die schwierigen Jahre oder deuten sie bloss kurz an. Die Sache mit den Gewerkschaften kennt man ja von anderswo, auch von Franzosen, die z.B. nicht in England auftreten konnten … und sie wird ein Hauptgrund dafür sein, dass die Hausbands (bzw. weil man von Aufnahmen her ja eh nur eine kennt, die Hausband im Ronnie Scott’s) noch bis weit in die Sechziger hinein Bestand hatte: den Gig von Sonny Rollins, Wes Montgomery, Don Byas, Benny Golson oder wem auch immer konnte halt kein Engländer übernehmen, aber den der Begleiter an Piano, Bass und Drums eben schon … wie Norman Granz seine Touren in England jeweils hingekriegt hat, weiss ich nicht, vielleicht steht dazu ja was in seiner Autobiographie.)

--

"Don't play what the public want. You play what you want and let the public pick up on what you doin' -- even if it take them fifteen, twenty years." (Thelonious Monk) | Meine Sendungen auf Radio StoneFM: gypsy goes jazz, #169: Pianistinnen im Trio, 1984–1993 – 13.01.2026, 22:00: #170 – 19.02.2026, 20:00; #171 – 10.03.2026, 22:00; #172 – 14.04.2026, 22:00 | Slow Drive to South Africa, #8: tba | No Problem Saloon, #30: tbavielen dank für die ganzen texte! ich habe bisher immer nur peripher in diese sachen reingehört und muss das irgendwann mal vertiefen. und dabei wird dieser thread dann wirklich helfen.

--

Danke fürs Interesse! Ich mache weiter … ist ja seit vielen Jahren eine Herzensangelenheit. Bin halt Ende Woche zwei Wochen in den Ferien und bis dahin schaff ich nicht mehr viel, aber eben: Herzensangelegenheit und höchste Zeit, das hier mal etwas auszubreiten! Vor allem von Moholo geht es ja in alle Richtungen … von BYG zu Irène Schweizer und Marilyn Crispell, zu Keith Tippett, Elton Dean …

Warst Du’s, der zu „The Forest and the Zoo“ und dem Trip, der dazu gehörte, mal was geschrieben hatte? Oder hat sich da bei mir im Gedächtnis was überlagert? Ich kann mit einer Suche überhaupt nichts finden ausser eine Erwähnung von Tour/Album meinerseits in einem Cherry-Thread.

--

"Don't play what the public want. You play what you want and let the public pick up on what you doin' -- even if it take them fifteen, twenty years." (Thelonious Monk) | Meine Sendungen auf Radio StoneFM: gypsy goes jazz, #169: Pianistinnen im Trio, 1984–1993 – 13.01.2026, 22:00: #170 – 19.02.2026, 20:00; #171 – 10.03.2026, 22:00; #172 – 14.04.2026, 22:00 | Slow Drive to South Africa, #8: tba | No Problem Saloon, #30: tbaJa, vielen Dank! Ich bin da auch noch nie so richtig eingestiegen, auch wenn ich via Canterbury natürlich einen Teil des Personals öfter gehört hab … Wegen den Gewerkschaften: die waren glaub ich in England völlig bekloppt, ist kein Wunder, dass wir viele Live-Aufnahmen internationaler Bands aus Frankreich, Deutschland, den Niederlanden haben, aus Polen… Und eher wenig aus England… Da ist ja auch ansonsten fast keiner hin ausgewandert obwohl die Sprache ein Vorteil gewesen wär… War es nicht auch so, dass diese Tubby Hayes Aufnahmen aus New York irgendeine Kompensation waren um einer amerikanischen Band etwas in England zu ermöglichen? Und das mit Granz ist eine extrem gute Frage.

--

.gypsy-tail-wind

Warst Du’s, der zu „The Forest and the Zoo“ und dem Trip, der dazu gehörte, mal was geschrieben hatte? Oder hat sich da bei mir im Gedächtnis was überlagert? Ich kann mit einer Suche überhaupt nichts finden ausser eine Erwähnung von Tour/Album meinerseits in einem Cherry-Thread.nein, da klingelt gar nichts…

--

Ich vermute, wo ich nochmal drüber nachdenke, die Antwort zu Granz steht oben schon: er hat die Touren halt wirklich selbst organisiert (und reiste meines Wissens in der Regel ja auch mit). Das scheint ja ausgenommen gewesen zu sein, weil damit quasi den Engländern nichts weggenommen wurde.

Zu Hayes/Terry finde ich hier was, aber das meinst Du nicht, da geht’s nur um die rechtliche Seite der LP/CD-Veröffentlichung … jedenfalls ist das Album ohne die Bonustracks der US-CD (da ist die Begründung dann, dass die Rechte nicht Universal gehörten, es bleibt also rätselhaft) in der grossen Universal-Box von Hayes dabei. Die Liner Notes sind von Stanley Dance, aber lesbar finde ich sie gerade nicht – dass der uns was zu den britischen Gewerkschaften bzw. irgendeinem Tausch erzählt, glaube ich nicht.

--

"Don't play what the public want. You play what you want and let the public pick up on what you doin' -- even if it take them fifteen, twenty years." (Thelonious Monk) | Meine Sendungen auf Radio StoneFM: gypsy goes jazz, #169: Pianistinnen im Trio, 1984–1993 – 13.01.2026, 22:00: #170 – 19.02.2026, 20:00; #171 – 10.03.2026, 22:00; #172 – 14.04.2026, 22:00 | Slow Drive to South Africa, #8: tba | No Problem Saloon, #30: tbavorgarten

gypsy-tail-wind

Warst Du’s, der zu „The Forest and the Zoo“ und dem Trip, der dazu gehörte, mal was geschrieben hatte? Oder hat sich da bei mir im Gedächtnis was überlagert? Ich kann mit einer Suche überhaupt nichts finden ausser eine Erwähnung von Tour/Album meinerseits in einem Cherry-Thread.nein, da klingelt gar nichts…

Danke – das hatte ich nach der Suche befürchtet … vielleicht las ich das auch vor 25 Jahren mal im Wire oder so. Scheint ja jedenfalls eine nahezu existenzielle Odyssee geworden zu sein (auf die Dyani/Moholo durch ihr armes Hausen in Zürich und London immerhin einigermassen vorbereitet gewesen sein dürften) und die Rückkehr lange Zeit in den Sternen gestanden zu haben …

--

"Don't play what the public want. You play what you want and let the public pick up on what you doin' -- even if it take them fifteen, twenty years." (Thelonious Monk) | Meine Sendungen auf Radio StoneFM: gypsy goes jazz, #169: Pianistinnen im Trio, 1984–1993 – 13.01.2026, 22:00: #170 – 19.02.2026, 20:00; #171 – 10.03.2026, 22:00; #172 – 14.04.2026, 22:00 | Slow Drive to South Africa, #8: tba | No Problem Saloon, #30: tbaDanke für die ausführlichen Texte, gypsy!

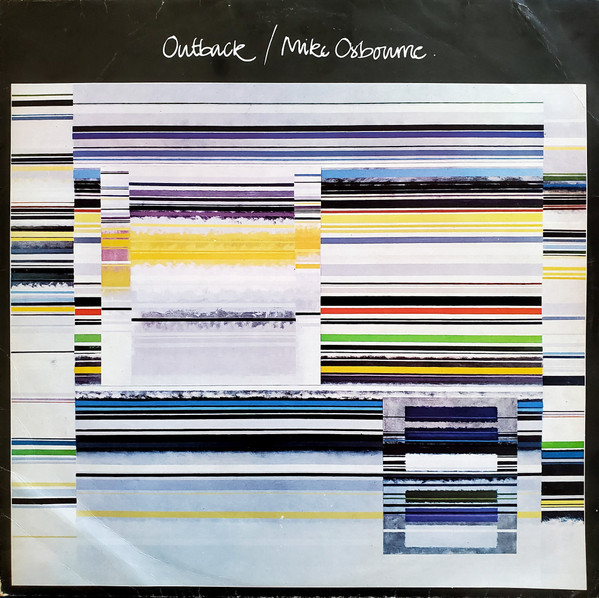

Louis Moholo war von den Blue Notes wohl schon früh derjenige, der am aktivsten mit anderen Musikern zusammenarbeitete. Ab den späten Sechzigern kann man das auch auf immer mehr Aufnahmen nachvollziehen. Mike Osborne, der 1941 geborene Saxophonist (er zog sich aus gesundheitlichen Gründen – „mental illness“, „drug-induced schizophrenia“ – bereits zu Beginn der Achtzigerjahre zurück und starb schon 2007) gehörte zu den jungen Engländern, die ganz genau hinhörten, als die Südafrikanischen Musiker in London auftauchten. Er hatte seit 1963 allmählich mit der Mike Westbrook für Aufsehen gesorgt (am besten kann man das vielleicht auf dem fabelhaften Live-Mitschnitt von 1968 nachvollziehen, der vor ein paar Jahren bei Cadillac erschienen ist, „The Last Night at the Old Place“). Jackie McLean war sein grosses Vorbild, er pflegt einen ähnlich schweren Ton – doch unter dem Einfluss der Blue Notes, die eben keine Verfechter der britischen Höflichkeit waren, öffnete sich sein Spiel und er fand zu einer emotionalen Wucht, die mich in den besten Momenten tatsächlich ähnlich stark berührt, wie die Musik von Pukwana, McGregor, Feza usw. (ähnlich geht es mir übrigens mit dem Dänen Anders Gahnold, der in den frühen Achtzigern Johnny Dyani und Gilbert Matthews anquatschte und mit ihnen im Trio spielte – dokumentiert auf „Flowers for Johnny“ auf Ayler Records).

„I think Chris and Louis have brought out of myself since I’ve been playing with them,“ Mike said. „Chris is a fantastic teacher, and somehow he taught me to project better. I learned a lot from Mike [Westbrook] and John [Surman] too, John especially. He and I used to think along the same lines, but he was always ahead!“ (aus den Liner Notes zum 3-CD-Set „Turtle Records – Pioneering British Jazz 1970 – 1971“, in dem Osbornes oben zu sehendes Debutalbum „Outback“ neu aufgelegt wurde). Mit Harry Miller (der auch zur Westbrook-Band gehörte) und Moholo gründete Osborne 1969 ein eigenes Trio, seine ersten Aufnahmen hatte er schon 1966 gemacht (Tonmeister war Eddie Kramer, die vier Stücke sind 2015 bei Cuneiform auf der CD „Dawn“ mit zwei 1970er-Sessions des Trios veröffentlicht worden). Peter Eden, der Produzent von Turtle Records, gab ihm 1970 die Chance, ein Album einzuspielen, und zum Trio holte er sich noch Chris McGregor und Harry Beckett. Das ergibt einen sehr guten Mix: eine lyrisch singende Trompete, ein druckvoll überbordendes, McGregors tanzendes und sich überschlagendes Klavier, der blitzschnell auf alles reagierende Bass von Miller und die unberechenbaren, aber ebenfalls stets tanzenden Drums von Moholo. Das Album besteht aus zwei geht mit „So It Is“ recht ruhig los, im zweiten, dem Titelstück, drehen die fünf dann mächtig auf, aber lassen auch hier Raum für Kontemplation. Das ist kein draufgängerischer Free Jazz – wenn etwa nach dem an Cecil Taylor erinnernden Klaviersolo in „Outback“ ein Moment der Ruhe mit Arco-Bass einkehrt und die Bläser gemeinsam einsteigen, darf man vielleicht auch an die Band von McLean mit Grachan Moncur als Vorbild denken – und wenn ich Moholo die Tage wieder intensiv höre, kann ich mir auch gut vorstellen, dass er Roy Haynes‘ Spiel gehört hat.

Die CD „Dawn“ enthält wie gesagt die vier frühen Stücke von Osbornes erster Session (und John Surmans zweiter, einen Monat nach „Local Colour“, dem ESP-Disk‘-Album von Peter Lemer). Mit Harry Miller und Alan Jackson spielen sie ein drei interessante Cover und ein Original: „Seven by Seven“ von Pharoah Sanders, „And Now the Queen“ von Carla Bley, Osbornes „An Idea“ sowie „Aggression“ von Booker Little. Die Musik ist noch nicht so frei wie später üblich, gerade im Sanders-Stück (mit Surman am Sopran) ist die vergleichsweise Steifheit etwas irritierend – aber es ist auch reizvoll, von so einem Stück die Version, die Anzug trägt, zu hören. Bei Bley – Surman ab hier am Barisax – geht dann alles auf, die vier agieren sehr viel freier und das zieht sich im Original weiter, das tatsächlich von einem McLean-Album aus den frühen Sechzigern stammen könnte (diese Stück war 2012 schon auf der Compilation „Trad Dads, Dirty Boppers and Free Fusioneers: British Jazz 1960-1975“ bei Reel Recordings erschienen). Im letzten Stück, das von den Five Spot-Aufnahmen von Eric Dolphy mit Booker Little bekannt ist, klingt Osborne tatsächlich plötzlich etwas schlanker und beweglicher in seinen Linien – als hätte er den Regler fürs Bird-Channeling hier hochgeschraubt. Miller/Jackson stottern gegen den Flow, Surman übernimmt dann das disruptive Element, channelt vielleicht eher die Bassklarinetten-Seite von Dolphy, aber findet schnell zu sich. Er war zwar drei Jahre jünger als Osborne (gerade 21 hier), aber wie der sagte immer schon ein paar Schritte weiter.

Neben den 20 Minuten von 1966 enthält die CD ca. 50 im Trio mit Miller/Moholo, je drei Stücke vom August und Dezember 1970 (alle drei Sessions sind hier übrigens komplett enthalten). Das Material ist mit einer Ausnahme alles von Osborne selbst. Die Ausnahme ist Herbie Hancocks „Jack Rabbit“. Andrey Henkin ordnet das Trio unter die „extended traditionalists“ ein, und das leuchtet mir ein. Auch wenn sie mit Free Jazzern gespielt haben, bewegen sie sich zwischen den Welten von Tubby Hayes und Evan Parker, von Phil Seamen und Tonx Oxley, stellen eine Art Bindeglied dar. Henkin hat auch eine sehr passende Beschreibung für Moholos Spiel parat, wenn er von dessen „loose, almost skeletal swing and accents“ spricht: „skeletal“ – das finde ich wirklich perfekt. Im Titelstück gibt es nach dem Thema mit Arco-Bass und Becken-Gewische eine Kostprobe von Miller/Moholo. Osborne setzt aus, Miller wiederholt nochmal die klagende Linie des Themas, Moholo geht zu einzelnen Schlägen über, pausiert dann. Miller legt den Bogen weg und steigt mit Rubato-Linien in schnellerem Tempo ein, Moholo zunächst wieder mit einzelnen Beckenschlägen … und dann fällt er in einen seiner zickigen schnellen Beats, während Miller zu walken beginnt. Applaus, als Osborne dazu wieder einsteigt. Es ist diese Art von Zusammenspiel zwischen Meditation und Tanz, zwischen freien Exkursionen und funky Grooves, die Miller/Moholo für meine Ohren so phantastisch machen (noch mehr, ich geb’s zu, als Dyani/Moholo – Dyani hat einen anderen „thump“ und eine immense Wärme, er ist ein Mensch, kein Bass-Spieler … Miller aber ist für mich sowas wie der südafrikanische Cousin von Charles Mingus, der komplette Bassist). Das folgende Hancock-Cover ist nach der Little/Dolphy-Adaption von 1966 eine weitere tolle Demonstration, wie Osborne sich Material aneingnet und zu etwas völlig eigenem verarbeit. Die Eleganz und Leichtigkeit von Hancocks Tastenspiel wird hier zu einer erdenschweren aber dennoch tänzelnden Saxophonlinie – bei vergleichbarem Flow. Und erinnert Moholo hier ein wenig Tony Williams? Mehr Leichtigkeit in den Becken, eher ein Klöppeln als ein Schlagen. Miller deckt derweil alles ab, steuert im Alleingang den Flow von Paul Chambers auf „Inventions and Dimensions“ und andeutungsweise das harmonische Gerüst bei, zweigt immer wieder in die Hohe Lage ab, ohne den Boden zu verlassen, lässt den Bass auch mal kurz schnarren, eine Saite aufs Griffbrett schnellen, wie Osborne sich in ein Riff verbeisst, streut Miller Akkorde bei, die ein wenig an Jimmy Garrisons Flamenco-Spiel bei Coltrane erinnern. Alles da, alles völlig unforciert und natürlich aus dem Flow entstehend – grosse Meisterschaft von allen dreien. Sehr schade, dass Mike Osborne derart vergessen gegangen ist. Neben Joe Harriott für meine Ohren mit Abstand der beste Altsaxophonist der britischen Szene (bei allem Respekt vor Elton Dean – es gibt aber auch echt nicht viele im Jazz der Sechziger, die Tenorsaxer waren deutlich stärker vertreten … Trevor Watts und Ray Warleigh fallen mir noch ein).

Die zweite Trio-Session vom Dezember 1970 findet die drei von Beginn in der Zone. Schlafwandlerisch gehen sie imm elfminütigen Opener „TBC“ durch die irrsten Moves und mitreissende freie Grooves wechseln sich ab mit eng verzahnten, durchstrukturierten Ensemble-Passagen in rasantem Tempo, voller Richtungswechsel und Wendungen. Die Session geht mit „1st“ weiter, das später auf dem SOS-Album zu hören war. Es beginnt mit einem Rubato-Duett, in dem Millers solierender (pizzicato) Bass mit einer Art Puls aus Glöcklein grundiert von nachhallenden Becken eingerahmt wird, nach knapp zwei Minuten Wechsel zum Bogen und fort mit den Glöcklein für den Einstieg von Osbornes klagend singendem Altsaxophon, so schwer als trage es die ganze Welt auf den Schultern – jede Phrase setzt neu an, jede strebt etwas weiter, etwas höher, während Moholo die Trommeln, die Snare, die Bass-Drum einzusetzen beginnt. Vielleicht st das eine Art Aneingnung der Coltrane’schen Hymnik, doch gerade wo ich das denke, fällt Osborne über der getragen bleibenden Begleitung in ein doppelt so schnelles Riff und durchbricht die Stimmung – oder auch nicht. Wie er in der hohen Lage lange Töne bläst, übernimmt der Arco-Bass das schnelle Riff und so geht es rein und raus, zusammen und auseinander, alles unglaublich dicht und perfekt austariert, aber dennoch sehr spontan. Als Closer gibt es dann mit „TBD“ das Stück, das am Südafrikanischsten klingt. Miller/Moholo setzen den Groove und Osborne reitet ihn mit jubilierneden Linien, mit singendem Ton, aber auch mit einer inhärenten Traurigkeit, einer leisen Melancholie vielleicht? Der Beat wird darunter immer lebendiger, bis Moholo schliesslich ein kurzes Solo trommmelt, aus dem das Trio dann über eine endlose Kippfigur von Miller wieder zusammenfindet – unglaublich toll, das alles. Das war wirklich eine Band, die über die Jahre unglaublich eng zusammengewachsen ist – und die zum Glück Mitte der Siebziger nochmal dokumentiert wurde, doch das dann in einem weiteren Post.

Peter Eden, der schon hinter dem ersten Album von Osborne stand, produzierte zwischen 1968 und 1972 20 Alben „across the broad church of progressive British jazz“ (so der Promo-Blurb auf der Turtle 3-CD-Box) – nur drei davon auf seinem kurzlebigen eigenen Label Turtle Records: nach „Outback“ folgten noch „Flight“ von Howard Riley und „Pause, and Think Again“ von John Taylor. Als viertes war ein weiteres Album mit Osborne geplant, „Shapes“. Doch in der Zwischenzeit hatte Hazel Miller, die Frau von Harry, mit Ogun ihr eigenes Label gegründet und überzeugte Osborne davon, das Album doch dort herauszubringen. Eden war enttäuscht, erklärte sich aber bereit dazu, wenn ihm die Kosten für die Aufnahme erstattet würden. Das passierte nie, das Album blieb unveröffentlicht. Bis 1994 ein Freund um die Aufnahmen bat, um sich private Kopien anzufertigen. Wenig später landete „Shapes“ (und auch „Outback“) im Katalog von FMR Records. Eden heuerte einen Anwalt an und stoppte den Verkauf. Leider gibt es bis heute keinen anderen Weg, an die Aufnahme zu gelangen … schade, hat Hazel Miller sich nicht irgendwann, als gerade genügend Geld da gewesen wäre, doch noch darum bemüht (vielleicht ja wegen der vermutlich berechtigten Befürchtung, dass die Leute mit Interesse eh schon die FMR-CD haben). Sehr dumm gelaufen. Und ja, ich hab meine CD-R von dem Album irgendwann durch ein Mängel-Exemplar (CD mit Booklet aber ohne Traycard) ersetzt … Osborne muss bei mir halt sein, auch mit etwas getrübtem Gewissen. Für ihn ändert sich dabei leider ja schon lange nichts mehr (aber 1995, als die CD erschienen ist, war er noch da … lebte vermutlich in irgendeiner Einrichtung, ich lese bisher nirgendwo etwas darüber, ob er nach 1982 nochmal mit jemanden über seine Musik gesprochen hat oder überhaupt dazu in der Lage gewesen wäre – alles sehr traurig).

Auf „Shapes“ sind neben Osborne, Miller und Moholo auch Alan Skidmore (ts), John Surman (bari/ss) und Earl Freeman am zweiten Kontrabass dabei. Teil eins (die geplante A-Seite wohl) bringt das Titelstück in zwei Teilen, die zweite Hälfte besteht aus dem kürzeren „Straight Jack“ (auf der CD-Hülle „Staight Jack“, für die Papphüllen-Ausgabe wurde das korrigiert, auf der CD wiederum steht „Straight Jacket“) und „Double It“. 40 Minuten Musik mit etwas schwer zu verdauenden Liner Notes, wenn man um die Geschichte des Albums weiss: Lorbeeren für Hazel Miller von Ogun und John Jack von Cadillac, kein Wort zu Peter Eden natürlich, aber bei den Credits steht dann „Produced for FMR by Peter Eden & Trevor Taylor“. Am Schluss des kurzen Texts (von einem Trevor Manwaring) steht auch noch, die „personal demons“ hätten Mike Osborne lange von der Szene ferngehalten, „but from what I hear there is some light at the end of the the tunnel, either way, this music is a long startling reminder of the voice we’ve missed for so long.“ Das mag alles aufrichtig gemeint sein, aber klingt im Kontext schon etwas seltsam. „Shapes“ beginn mit über fünf Minuten kollektivem Saxophon-Geschrei, bevor die beiden Bässe in ein Riff fallen und die Saxophone gemeinsam ein einfaches Thema vorstellen, das aus zwei Tönen besteht, die ein wenig herumgeschoben werden – was die Bässe gleich wieder befreit, sie walken um die Wette, während Moholo ebenso sehr soliert wie begleitet, während die Saxophone die zwei Töne wiederholen, irgendwann noch einen dritten dazunehmen, bis sie sich daraus lösen und sich wieder eine freie Passage ankündet. Ein weiteres Bass-Duett, dieses Mal unbegleitet, folgt, bis Moholo wieder einsteigt und die Bläser aus dem Nichts auftauchen, wieder mit einem herumgeschobenen Zwei-Ton-Motiv, das sich aber in einer sehr getragenen Grundstimmung schneller weiterentwickelt, bis Surman am Soprano über die beiden Bässe und das Schlagzeug spielt, aber gleich wieder aufhört – es gibt hier keine Soli, nur da und dort herausstechende Phrasen, alles entsteht gemeinsam. Surman wechselt dann ans Barisax, während Osborne fast ein Solo bläst, aber auch das wird schnell eingeholt – von den Bässen, von Moholo, vom Barisax und dann von Skidmores kreischend überblasenem Tenorsaxophon. Nach der letzten Kollektivpassage gehört den Bässen das letzte Wort. Inwiefern hier zwei Teile wie auf der CD ohne Zeitangaben gelistet zu erkennen sind, bleibt dahingestellt.

„St[r]aight Jack[et]“ ist dann eine kompakte schnelle Nummer. Bässe und Drums setzen einen swingenden Groove, die Saxophone präsentieren ein einfaches Thema, aus dem heraus sich Soli ergeben, die von den anderen eingeholt und eingerahmt werden: Skidmore, Osborne, Surman (Sopran) – darunter rasen die Bässe abwechslungsweise und Moholo bricht die Begleitung in Einzelteile auf, um wieder zu verdichten – das skelettale Spiel halt, das zunächst natürlich sezieren muss … es ist ja viel Arbeit, bis zum Skelett vorzudringen. Und dann hat dieses so viele Verästelungen und Überraschungen bereit, wie die Oberfläche sie kaum erahnen liesse, auch wenn manches – Schädel, Becken, Rückgrat – unverrückbar gesetzt bleibt. „Double It“ ist wieder freier, energiegeladener – aber auch hier gibt es diese zugleich dichten und zugleich ausgespart wirkenden Beats. Das Zusammenfinden und Auseinandergehen spielt auch hier eine Rolle – ich vermute, es gab ein paar abgesprochene Passagen, die Osborne jeweils mit ein paar Handzeichen oder einer abgesprochenen Phrase ankündigt. Hier setzt der Leader bald zu einem wuchtigen Solo an. Nach einer kurzen Ensemblepassage ist Skidmore dran, der nicht ganz so virtuos und druckvoll wie Evan Parker unterwegs ist, nach einer frühen überblasenen Phrase sich zunächst anders besinnt, schnelle Linien im tiefen Register spielt, aus dem er dann in einem ruppigen Growl wieder nach oben durchbricht, um vom Ensemble eingebettet zu werden, bevor Surman übernimmt, auch in der tiefen Lage aber am Barisax. Die letzten Minuten gehören dann wieder dem ganzen Kollektiv – und es gibt Momente, die wie ein begleitetes Schlagzeugsolo klingen. Moholo treibt das alles auf vollkommen unverwechselbare Weise an, leicht und doch mit einem Push, der die Musik zum Tanzen, zum Schweben bringt – in der Hinsicht ist die Musik dieses Sextetts jener der Brotherhood nicht unähnlich. Auf mich wirkt das Album am Ende einiges weniger persönlich als „Outback“ – die zwei Bässe funktionieren zwar super zusammen und die Chemie von Osborne, Skidmore und Surman (S.O.S.) ist natürlich nicht zu verleugnen, aber ich finde das Ergebnis einfach weniger attraktiv als das zu viel mehr Fokus gezwungene Trio oder die Erweiterung mit den vielschichtigeren Stimmen von Beckett und McGregor.

Mike Westbrook: „Mike Osborne is one of the greatest, most dedicated and uncompromising jazz musicians I’ve worked with. We worked closely together for 10 years through a period of intense musical discovery, in which John Surman was also deeply involved. … He burnt himself out too soon, and his breakdown and early demise remains one of our world’s great tragedies.“

(Foto von der Rückseite des Booklets von „Dawn“)P.S.

Es mag vielleicht etwas arbiträr wirken, was ich hier miteinbeziehe und was nicht … Ausgangspunkt ist erstmal der Tod von Louis Moholo-Moholo (das zweite Moholo hat er jetzt wohl weitergereicht, es signalisiert anscheinend, dass er der Älteste der Familie war, der Name bedeutet anscheinend gross/art und in der Verdoppelung sehr gross/sehr alt), das zusammensuchen von seinen Aufnahmen, denjenigen der Blue Notes, der Brotherhood of Breath und weiteren … und da und dort geht das ein wenig über den Rahmen hinaus, weil das Mitwirken von Moholo, McGregor und anderen, ihr Einfluss auf britische Musiker, den Charakter von deren Musik beeinflusst hat. Das scheint mir bei kaum jemandem so deutlich wie bei Mike Osborne – aber das schrieb ich ja bereits.

Gwen Ansell hat jetzt auch ihren gestern schon angekündigten Nachruf auf Moholo veröffentlicht:

https://sisgwenjazz.wordpress.com/2025/06/15/louis-moholo-moholo-1940-2025-lion-of-freedom/--

"Don't play what the public want. You play what you want and let the public pick up on what you doin' -- even if it take them fifteen, twenty years." (Thelonious Monk) | Meine Sendungen auf Radio StoneFM: gypsy goes jazz, #169: Pianistinnen im Trio, 1984–1993 – 13.01.2026, 22:00: #170 – 19.02.2026, 20:00; #171 – 10.03.2026, 22:00; #172 – 14.04.2026, 22:00 | Slow Drive to South Africa, #8: tba | No Problem Saloon, #30: tbagypsy-tail-windIch vermute, wo ich nochmal drüber nachdenke, die Antwort zu Granz steht oben schon: er hat die Touren halt wirklich selbst organisiert (und reiste meines Wissens in der Regel ja auch mit). Das scheint ja ausgenommen gewesen zu sein, weil damit quasi den Engländern nichts weggenommen wurde. Zu Hayes/Terry finde ich hier was, aber das meinst Du nicht, da geht’s nur um die rechtliche Seite der LP/CD-Veröffentlichung … jedenfalls ist das Album ohne die Bonustracks der US-CD (da ist die Begründung dann, dass die Rechte nicht Universal gehörten, es bleibt also rätselhaft) in der grossen Universal-Box von Hayes dabei. Die Liner Notes sind von Stanley Dance, aber lesbar finde ich sie gerade nicht – dass der uns was zu den britischen Gewerkschaften bzw. irgendeinem Tausch erzählt, glaube ich nicht.

https://www.jazzwise.com/features/article/tubby-hayes-how-the-little-giant-conquered-the-big-apple

Hier steht ein bisschen mehr, der Tausch war Zoot Sims im Ronnie Scott, ein Artikel von Simon Spillett, wenig überraschend… (Wahrscheinlich weiss ich es aus seinen Liner notes zur Fontana Box)--

.

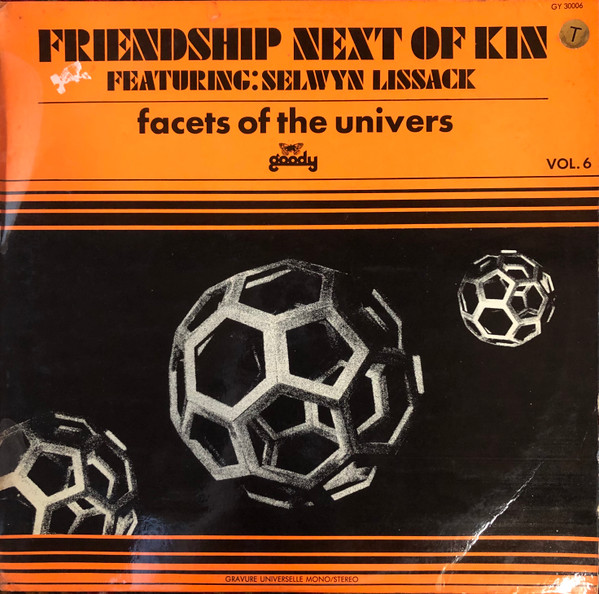

Wo ich gestern mein (mit CD-Stapeln) zugemauertes Südafrika-Regal (da, wo alles andere ausser McGregor/Moholo/Ogun lag – auch die verschollene „Zimbabwe“ von Ibrahim, die ich jetzt doppelt habe, falls die jemand möchte?) freiräumte und durchstöberte, zog ich auch diese CD hervor. Und das ist in Sachen Moholo nur eine Fussnote, denn er spielt neben dem Leader Selwyn Lissack nur „incidental percussion“. An den Bässen sind auch hier (September 1969, London) Harry Miller und Earl Freeman zu hören, wobei Ferreman auch Klavier spiet und seine Stimme einsetzt. Mike Osborne und Mongezi Feza sind ebenfalls dabei, und dazu kommt noch Kenneth Terroade (ts, fl), dessen „Love Rejoice“ das Titelstück des Albums gewidmet ist, „Friendship Next of Kin“. Davon sind auf dem CD-Reissue (2007 beim Eigenlabeln von DMG, Downtown Music Gallery, man kriegt’s auch via Bandcamp immer noch) zwei Takes zu hören, die vermutlich falsch angeschrieben sind: zuerst ein 17minütiger, der als komplett (inkl. herausgeschnittenen Drum-Solos) ausgegeben wird, nach der B-Seite der LP („Facets of the Universe“ – beide Stücke stammen von Lissack) folgt dann nochmal das Titelstück, ein paar Minuten länger, aber als „original album version“ beschriftet.

Lissack kam 1942 in Kapstadt zur Welt (und damit gehört das Album eh in diesen Faden), wo er an der Cape Town University lernte – er war weiss. Mitte der Sechziger zog Lissack, unabhängig von den Blue Notes, nach London, wo er gemäss den Liner Notes von Claude Delcloo mit allem gespielt hat „that the British capital count as musicians“. Dann verbrachte er um den Jahreswechsel 1969/70 zwei Monate in Paris, wo er mit Burton Greene, Dave Burrell usw. spielte. Sein Hauptgebiet scheint damals aber die Skulptur gewesen zu sein (im Nachruf – er starb 2024 in Tucson – steht „three dimensional art“) und dieser widmete er sich, als er danach in die USA zog. Dort arbeitete er mit Dalì an Holographien, was 2012 im Buch „Dalí in Holographic Space“ dokumentiert wurde, das Lissack zusammen mit seiner Frau Linda herausbrachte. Lissacks einziger anderer Credit als Drummer scheint „The Sun Is Coming Up“ zu sein, das grossartige, leider bis heute nie wieder aufgelegte Fontana-Album des Ric Colbeck Quartet aus dem Jahr 1970 (ich glaub da hörte ich Osborne zum ersten mal und war schockverliebt, JF Jenny-Clark spielt den Bass).

Das Album aus England erschien als einziges Nicht-Reissue auf dem BYG-Offshoot Goody (drum die Liner Notes von Delcloo), produziert hat es Victor Brox, den Jimi Hendrix und Tina Turner gemäss seinem Wiki-Eintrag ihren liebsten weissen Bluessänger nannten, der „Warning“ fürs Debut-Album von Black Sabbath geschrieben hat und in der Originalaufnahme von „Jesus Christ Superstar“ mitwirkte. Gemäss Delcloo hatte der „ex-singer with Aynsley Dunbar Retaliation“ Ende 1969 (also direkt bevor Lissack nach Paris ging) „the idea to record an album of ‚New Music‘.“

Das Titelstück – Seite B der LP – ist eine recht typische freie Angelegenheit, in der aber sehr viel Luft ist, sehr viel Variabilität – es gibt Solo-Passagen, Duette und mehr, mit der Die punchy pocket trumpet von Feza, dem brennenden Altsax von Osborne, dem abgeklärteren Terroade am Tenorsax, den beidenn Bässe, auch mal einer Passage mit Klavier – und darunter oft verdammt viel Drums. Moholo ist da also deutlich mehr denn Statist. In „Facets of Universe“ – auf der LP die A-Seite, auf der CD zwischen die beiden Versionen von „Friendship“ gesetzt – rezitiert Freeman einen Text, Lissack und Moholo spielen Kesselpauken (oder runtergestimmte Steh-Toms?), es gibt ein Daumenklavier, Glöcklein, vermutlich Extra-Percussion von weiteren Beteiligten – und die Flöte von Terroade. Die ersten Minuten wirken karg, bei 5:30 gibt es einen missglückten Edit in eine Bass-Duo-Passage – das Rezitieren ist also vorbei (Lissack habe bestätigt, dass Freeman für Klavier und Text zuständig gewesen sei, steht in Andrey Henkins AllAboutJazz-Text, der auf der CD-Hülle abgedruckt ist – bei der Erstveröffentlichung fehlte beides im Line-Up), und irgendwann verdichtet die Musik sich zum wilden Kollektiv mit Klavier und stöhnendem Tenorsax, darüber wilde Trompete und Altsax, das dann ein suchendes Solo spielt, über Piano-Cluster, leider nicht so gut aufgenommenen Bass und Schlagzeug. Bald holen die anderen den Solisten wieder ein, Feza übernimmt wieder – und allein wegen seines Spiels lohnt sich die Anschaffung dieses verschollenen Albums. Terroade folgt am Tenor über einem Klanggebräu der Rhythmusgruppe: Piano-Cluster, ein grummelnder Arco-Bass, die hyperaktiven Drums, die aber einen ähnlichen Push geben, wie Moholo das auch allein oft tat … ob er hier auch ein Drum-Kit spielt oder wirklich nur ergänzende Percussion zum Kit von Lissack, weiss ich leider nicht, aber in Abwesenheit weiterer Infos (auch nicht bei Henkin) gehe ich grundsätzlich davon aus, dass Lissack den zentralen Part spielt. Der ist dann in der längeren zweiten Version von „Friendship Next of Kin“ (wo ich meistens den Eindruck von nur einem Drum-Kit habe) inklusive des ursprünglich rausgeschnittenen Drum-Solos nochmal etwas grösser.

—

P.S.:

--

"Don't play what the public want. You play what you want and let the public pick up on what you doin' -- even if it take them fifteen, twenty years." (Thelonious Monk) | Meine Sendungen auf Radio StoneFM: gypsy goes jazz, #169: Pianistinnen im Trio, 1984–1993 – 13.01.2026, 22:00: #170 – 19.02.2026, 20:00; #171 – 10.03.2026, 22:00; #172 – 14.04.2026, 22:00 | Slow Drive to South Africa, #8: tba | No Problem Saloon, #30: tba -

Schlagwörter: Brotherhood of Breath, Chris McGregor, Dudu Pukwana, Hugh Masekela, Jazz Epistles, Joe Malinga, Kippie Moeketsi, Matsuli Music, Mongezi Feza, The Blue Notes

Du musst angemeldet sein, um auf dieses Thema antworten zu können.