Startseite › Foren › Über Bands, Solokünstler und Genres › Eine Frage des Stils › Blue Note – das Jazzforum › Jazz aus Südafrika: Jazz Epistles, Moeketsi, McGregor, Dyani, Pukwana, Feza, Masekela etc. › Antwort auf: Jazz aus Südafrika: Jazz Epistles, Moeketsi, McGregor, Dyani, Pukwana, Feza, Masekela etc.

Louis Moholo war von den Blue Notes wohl schon früh derjenige, der am aktivsten mit anderen Musikern zusammenarbeitete. Ab den späten Sechzigern kann man das auch auf immer mehr Aufnahmen nachvollziehen. Mike Osborne, der 1941 geborene Saxophonist (er zog sich aus gesundheitlichen Gründen – „mental illness“, „drug-induced schizophrenia“ – bereits zu Beginn der Achtzigerjahre zurück und starb schon 2007) gehörte zu den jungen Engländern, die ganz genau hinhörten, als die Südafrikanischen Musiker in London auftauchten. Er hatte seit 1963 allmählich mit der Mike Westbrook für Aufsehen gesorgt (am besten kann man das vielleicht auf dem fabelhaften Live-Mitschnitt von 1968 nachvollziehen, der vor ein paar Jahren bei Cadillac erschienen ist, „The Last Night at the Old Place“). Jackie McLean war sein grosses Vorbild, er pflegt einen ähnlich schweren Ton – doch unter dem Einfluss der Blue Notes, die eben keine Verfechter der britischen Höflichkeit waren, öffnete sich sein Spiel und er fand zu einer emotionalen Wucht, die mich in den besten Momenten tatsächlich ähnlich stark berührt, wie die Musik von Pukwana, McGregor, Feza usw. (ähnlich geht es mir übrigens mit dem Dänen Anders Gahnold, der in den frühen Achtzigern Johnny Dyani und Gilbert Matthews anquatschte und mit ihnen im Trio spielte – dokumentiert auf „Flowers for Johnny“ auf Ayler Records).

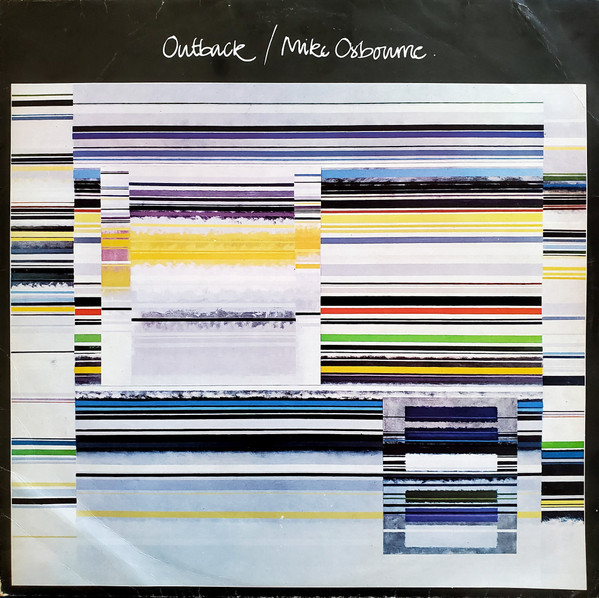

„I think Chris and Louis have brought out of myself since I’ve been playing with them,“ Mike said. „Chris is a fantastic teacher, and somehow he taught me to project better. I learned a lot from Mike [Westbrook] and John [Surman] too, John especially. He and I used to think along the same lines, but he was always ahead!“ (aus den Liner Notes zum 3-CD-Set „Turtle Records – Pioneering British Jazz 1970 – 1971“, in dem Osbornes oben zu sehendes Debutalbum „Outback“ neu aufgelegt wurde). Mit Harry Miller (der auch zur Westbrook-Band gehörte) und Moholo gründete Osborne 1969 ein eigenes Trio, seine ersten Aufnahmen hatte er schon 1966 gemacht (Tonmeister war Eddie Kramer, die vier Stücke sind 2015 bei Cuneiform auf der CD „Dawn“ mit zwei 1970er-Sessions des Trios veröffentlicht worden). Peter Eden, der Produzent von Turtle Records, gab ihm 1970 die Chance, ein Album einzuspielen, und zum Trio holte er sich noch Chris McGregor und Harry Beckett. Das ergibt einen sehr guten Mix: eine lyrisch singende Trompete, ein druckvoll überbordendes, McGregors tanzendes und sich überschlagendes Klavier, der blitzschnell auf alles reagierende Bass von Miller und die unberechenbaren, aber ebenfalls stets tanzenden Drums von Moholo. Das Album besteht aus zwei geht mit „So It Is“ recht ruhig los, im zweiten, dem Titelstück, drehen die fünf dann mächtig auf, aber lassen auch hier Raum für Kontemplation. Das ist kein draufgängerischer Free Jazz – wenn etwa nach dem an Cecil Taylor erinnernden Klaviersolo in „Outback“ ein Moment der Ruhe mit Arco-Bass einkehrt und die Bläser gemeinsam einsteigen, darf man vielleicht auch an die Band von McLean mit Grachan Moncur als Vorbild denken – und wenn ich Moholo die Tage wieder intensiv höre, kann ich mir auch gut vorstellen, dass er Roy Haynes‘ Spiel gehört hat.

Die CD „Dawn“ enthält wie gesagt die vier frühen Stücke von Osbornes erster Session (und John Surmans zweiter, einen Monat nach „Local Colour“, dem ESP-Disk‘-Album von Peter Lemer). Mit Harry Miller und Alan Jackson spielen sie ein drei interessante Cover und ein Original: „Seven by Seven“ von Pharoah Sanders, „And Now the Queen“ von Carla Bley, Osbornes „An Idea“ sowie „Aggression“ von Booker Little. Die Musik ist noch nicht so frei wie später üblich, gerade im Sanders-Stück (mit Surman am Sopran) ist die vergleichsweise Steifheit etwas irritierend – aber es ist auch reizvoll, von so einem Stück die Version, die Anzug trägt, zu hören. Bei Bley – Surman ab hier am Barisax – geht dann alles auf, die vier agieren sehr viel freier und das zieht sich im Original weiter, das tatsächlich von einem McLean-Album aus den frühen Sechzigern stammen könnte (diese Stück war 2012 schon auf der Compilation „Trad Dads, Dirty Boppers and Free Fusioneers: British Jazz 1960-1975“ bei Reel Recordings erschienen). Im letzten Stück, das von den Five Spot-Aufnahmen von Eric Dolphy mit Booker Little bekannt ist, klingt Osborne tatsächlich plötzlich etwas schlanker und beweglicher in seinen Linien – als hätte er den Regler fürs Bird-Channeling hier hochgeschraubt. Miller/Jackson stottern gegen den Flow, Surman übernimmt dann das disruptive Element, channelt vielleicht eher die Bassklarinetten-Seite von Dolphy, aber findet schnell zu sich. Er war zwar drei Jahre jünger als Osborne (gerade 21 hier), aber wie der sagte immer schon ein paar Schritte weiter.

Neben den 20 Minuten von 1966 enthält die CD ca. 50 im Trio mit Miller/Moholo, je drei Stücke vom August und Dezember 1970 (alle drei Sessions sind hier übrigens komplett enthalten). Das Material ist mit einer Ausnahme alles von Osborne selbst. Die Ausnahme ist Herbie Hancocks „Jack Rabbit“. Andrey Henkin ordnet das Trio unter die „extended traditionalists“ ein, und das leuchtet mir ein. Auch wenn sie mit Free Jazzern gespielt haben, bewegen sie sich zwischen den Welten von Tubby Hayes und Evan Parker, von Phil Seamen und Tonx Oxley, stellen eine Art Bindeglied dar. Henkin hat auch eine sehr passende Beschreibung für Moholos Spiel parat, wenn er von dessen „loose, almost skeletal swing and accents“ spricht: „skeletal“ – das finde ich wirklich perfekt. Im Titelstück gibt es nach dem Thema mit Arco-Bass und Becken-Gewische eine Kostprobe von Miller/Moholo. Osborne setzt aus, Miller wiederholt nochmal die klagende Linie des Themas, Moholo geht zu einzelnen Schlägen über, pausiert dann. Miller legt den Bogen weg und steigt mit Rubato-Linien in schnellerem Tempo ein, Moholo zunächst wieder mit einzelnen Beckenschlägen … und dann fällt er in einen seiner zickigen schnellen Beats, während Miller zu walken beginnt. Applaus, als Osborne dazu wieder einsteigt. Es ist diese Art von Zusammenspiel zwischen Meditation und Tanz, zwischen freien Exkursionen und funky Grooves, die Miller/Moholo für meine Ohren so phantastisch machen (noch mehr, ich geb’s zu, als Dyani/Moholo – Dyani hat einen anderen „thump“ und eine immense Wärme, er ist ein Mensch, kein Bass-Spieler … Miller aber ist für mich sowas wie der südafrikanische Cousin von Charles Mingus, der komplette Bassist). Das folgende Hancock-Cover ist nach der Little/Dolphy-Adaption von 1966 eine weitere tolle Demonstration, wie Osborne sich Material aneingnet und zu etwas völlig eigenem verarbeit. Die Eleganz und Leichtigkeit von Hancocks Tastenspiel wird hier zu einer erdenschweren aber dennoch tänzelnden Saxophonlinie – bei vergleichbarem Flow. Und erinnert Moholo hier ein wenig Tony Williams? Mehr Leichtigkeit in den Becken, eher ein Klöppeln als ein Schlagen. Miller deckt derweil alles ab, steuert im Alleingang den Flow von Paul Chambers auf „Inventions and Dimensions“ und andeutungsweise das harmonische Gerüst bei, zweigt immer wieder in die Hohe Lage ab, ohne den Boden zu verlassen, lässt den Bass auch mal kurz schnarren, eine Saite aufs Griffbrett schnellen, wie Osborne sich in ein Riff verbeisst, streut Miller Akkorde bei, die ein wenig an Jimmy Garrisons Flamenco-Spiel bei Coltrane erinnern. Alles da, alles völlig unforciert und natürlich aus dem Flow entstehend – grosse Meisterschaft von allen dreien. Sehr schade, dass Mike Osborne derart vergessen gegangen ist. Neben Joe Harriott für meine Ohren mit Abstand der beste Altsaxophonist der britischen Szene (bei allem Respekt vor Elton Dean – es gibt aber auch echt nicht viele im Jazz der Sechziger, die Tenorsaxer waren deutlich stärker vertreten … Trevor Watts und Ray Warleigh fallen mir noch ein).

Die zweite Trio-Session vom Dezember 1970 findet die drei von Beginn in der Zone. Schlafwandlerisch gehen sie imm elfminütigen Opener „TBC“ durch die irrsten Moves und mitreissende freie Grooves wechseln sich ab mit eng verzahnten, durchstrukturierten Ensemble-Passagen in rasantem Tempo, voller Richtungswechsel und Wendungen. Die Session geht mit „1st“ weiter, das später auf dem SOS-Album zu hören war. Es beginnt mit einem Rubato-Duett, in dem Millers solierender (pizzicato) Bass mit einer Art Puls aus Glöcklein grundiert von nachhallenden Becken eingerahmt wird, nach knapp zwei Minuten Wechsel zum Bogen und fort mit den Glöcklein für den Einstieg von Osbornes klagend singendem Altsaxophon, so schwer als trage es die ganze Welt auf den Schultern – jede Phrase setzt neu an, jede strebt etwas weiter, etwas höher, während Moholo die Trommeln, die Snare, die Bass-Drum einzusetzen beginnt. Vielleicht st das eine Art Aneingnung der Coltrane’schen Hymnik, doch gerade wo ich das denke, fällt Osborne über der getragen bleibenden Begleitung in ein doppelt so schnelles Riff und durchbricht die Stimmung – oder auch nicht. Wie er in der hohen Lage lange Töne bläst, übernimmt der Arco-Bass das schnelle Riff und so geht es rein und raus, zusammen und auseinander, alles unglaublich dicht und perfekt austariert, aber dennoch sehr spontan. Als Closer gibt es dann mit „TBD“ das Stück, das am Südafrikanischsten klingt. Miller/Moholo setzen den Groove und Osborne reitet ihn mit jubilierneden Linien, mit singendem Ton, aber auch mit einer inhärenten Traurigkeit, einer leisen Melancholie vielleicht? Der Beat wird darunter immer lebendiger, bis Moholo schliesslich ein kurzes Solo trommmelt, aus dem das Trio dann über eine endlose Kippfigur von Miller wieder zusammenfindet – unglaublich toll, das alles. Das war wirklich eine Band, die über die Jahre unglaublich eng zusammengewachsen ist – und die zum Glück Mitte der Siebziger nochmal dokumentiert wurde, doch das dann in einem weiteren Post.

Peter Eden, der schon hinter dem ersten Album von Osborne stand, produzierte zwischen 1968 und 1972 20 Alben „across the broad church of progressive British jazz“ (so der Promo-Blurb auf der Turtle 3-CD-Box) – nur drei davon auf seinem kurzlebigen eigenen Label Turtle Records: nach „Outback“ folgten noch „Flight“ von Howard Riley und „Pause, and Think Again“ von John Taylor. Als viertes war ein weiteres Album mit Osborne geplant, „Shapes“. Doch in der Zwischenzeit hatte Hazel Miller, die Frau von Harry, mit Ogun ihr eigenes Label gegründet und überzeugte Osborne davon, das Album doch dort herauszubringen. Eden war enttäuscht, erklärte sich aber bereit dazu, wenn ihm die Kosten für die Aufnahme erstattet würden. Das passierte nie, das Album blieb unveröffentlicht. Bis 1994 ein Freund um die Aufnahmen bat, um sich private Kopien anzufertigen. Wenig später landete „Shapes“ (und auch „Outback“) im Katalog von FMR Records. Eden heuerte einen Anwalt an und stoppte den Verkauf. Leider gibt es bis heute keinen anderen Weg, an die Aufnahme zu gelangen … schade, hat Hazel Miller sich nicht irgendwann, als gerade genügend Geld da gewesen wäre, doch noch darum bemüht (vielleicht ja wegen der vermutlich berechtigten Befürchtung, dass die Leute mit Interesse eh schon die FMR-CD haben). Sehr dumm gelaufen. Und ja, ich hab meine CD-R von dem Album irgendwann durch ein Mängel-Exemplar (CD mit Booklet aber ohne Traycard) ersetzt … Osborne muss bei mir halt sein, auch mit etwas getrübtem Gewissen. Für ihn ändert sich dabei leider ja schon lange nichts mehr (aber 1995, als die CD erschienen ist, war er noch da … lebte vermutlich in irgendeiner Einrichtung, ich lese bisher nirgendwo etwas darüber, ob er nach 1982 nochmal mit jemanden über seine Musik gesprochen hat oder überhaupt dazu in der Lage gewesen wäre – alles sehr traurig).

Auf „Shapes“ sind neben Osborne, Miller und Moholo auch Alan Skidmore (ts), John Surman (bari/ss) und Earl Freeman am zweiten Kontrabass dabei. Teil eins (die geplante A-Seite wohl) bringt das Titelstück in zwei Teilen, die zweite Hälfte besteht aus dem kürzeren „Straight Jack“ (auf der CD-Hülle „Staight Jack“, für die Papphüllen-Ausgabe wurde das korrigiert, auf der CD wiederum steht „Straight Jacket“) und „Double It“. 40 Minuten Musik mit etwas schwer zu verdauenden Liner Notes, wenn man um die Geschichte des Albums weiss: Lorbeeren für Hazel Miller von Ogun und John Jack von Cadillac, kein Wort zu Peter Eden natürlich, aber bei den Credits steht dann „Produced for FMR by Peter Eden & Trevor Taylor“. Am Schluss des kurzen Texts (von einem Trevor Manwaring) steht auch noch, die „personal demons“ hätten Mike Osborne lange von der Szene ferngehalten, „but from what I hear there is some light at the end of the the tunnel, either way, this music is a long startling reminder of the voice we’ve missed for so long.“ Das mag alles aufrichtig gemeint sein, aber klingt im Kontext schon etwas seltsam. „Shapes“ beginn mit über fünf Minuten kollektivem Saxophon-Geschrei, bevor die beiden Bässe in ein Riff fallen und die Saxophone gemeinsam ein einfaches Thema vorstellen, das aus zwei Tönen besteht, die ein wenig herumgeschoben werden – was die Bässe gleich wieder befreit, sie walken um die Wette, während Moholo ebenso sehr soliert wie begleitet, während die Saxophone die zwei Töne wiederholen, irgendwann noch einen dritten dazunehmen, bis sie sich daraus lösen und sich wieder eine freie Passage ankündet. Ein weiteres Bass-Duett, dieses Mal unbegleitet, folgt, bis Moholo wieder einsteigt und die Bläser aus dem Nichts auftauchen, wieder mit einem herumgeschobenen Zwei-Ton-Motiv, das sich aber in einer sehr getragenen Grundstimmung schneller weiterentwickelt, bis Surman am Soprano über die beiden Bässe und das Schlagzeug spielt, aber gleich wieder aufhört – es gibt hier keine Soli, nur da und dort herausstechende Phrasen, alles entsteht gemeinsam. Surman wechselt dann ans Barisax, während Osborne fast ein Solo bläst, aber auch das wird schnell eingeholt – von den Bässen, von Moholo, vom Barisax und dann von Skidmores kreischend überblasenem Tenorsaxophon. Nach der letzten Kollektivpassage gehört den Bässen das letzte Wort. Inwiefern hier zwei Teile wie auf der CD ohne Zeitangaben gelistet zu erkennen sind, bleibt dahingestellt.

„St[r]aight Jack[et]“ ist dann eine kompakte schnelle Nummer. Bässe und Drums setzen einen swingenden Groove, die Saxophone präsentieren ein einfaches Thema, aus dem heraus sich Soli ergeben, die von den anderen eingeholt und eingerahmt werden: Skidmore, Osborne, Surman (Sopran) – darunter rasen die Bässe abwechslungsweise und Moholo bricht die Begleitung in Einzelteile auf, um wieder zu verdichten – das skelettale Spiel halt, das zunächst natürlich sezieren muss … es ist ja viel Arbeit, bis zum Skelett vorzudringen. Und dann hat dieses so viele Verästelungen und Überraschungen bereit, wie die Oberfläche sie kaum erahnen liesse, auch wenn manches – Schädel, Becken, Rückgrat – unverrückbar gesetzt bleibt. „Double It“ ist wieder freier, energiegeladener – aber auch hier gibt es diese zugleich dichten und zugleich ausgespart wirkenden Beats. Das Zusammenfinden und Auseinandergehen spielt auch hier eine Rolle – ich vermute, es gab ein paar abgesprochene Passagen, die Osborne jeweils mit ein paar Handzeichen oder einer abgesprochenen Phrase ankündigt. Hier setzt der Leader bald zu einem wuchtigen Solo an. Nach einer kurzen Ensemblepassage ist Skidmore dran, der nicht ganz so virtuos und druckvoll wie Evan Parker unterwegs ist, nach einer frühen überblasenen Phrase sich zunächst anders besinnt, schnelle Linien im tiefen Register spielt, aus dem er dann in einem ruppigen Growl wieder nach oben durchbricht, um vom Ensemble eingebettet zu werden, bevor Surman übernimmt, auch in der tiefen Lage aber am Barisax. Die letzten Minuten gehören dann wieder dem ganzen Kollektiv – und es gibt Momente, die wie ein begleitetes Schlagzeugsolo klingen. Moholo treibt das alles auf vollkommen unverwechselbare Weise an, leicht und doch mit einem Push, der die Musik zum Tanzen, zum Schweben bringt – in der Hinsicht ist die Musik dieses Sextetts jener der Brotherhood nicht unähnlich. Auf mich wirkt das Album am Ende einiges weniger persönlich als „Outback“ – die zwei Bässe funktionieren zwar super zusammen und die Chemie von Osborne, Skidmore und Surman (S.O.S.) ist natürlich nicht zu verleugnen, aber ich finde das Ergebnis einfach weniger attraktiv als das zu viel mehr Fokus gezwungene Trio oder die Erweiterung mit den vielschichtigeren Stimmen von Beckett und McGregor.

Mike Westbrook: „Mike Osborne is one of the greatest, most dedicated and uncompromising jazz musicians I’ve worked with. We worked closely together for 10 years through a period of intense musical discovery, in which John Surman was also deeply involved. … He burnt himself out too soon, and his breakdown and early demise remains one of our world’s great tragedies.“

(Foto von der Rückseite des Booklets von „Dawn“)

P.S.

Es mag vielleicht etwas arbiträr wirken, was ich hier miteinbeziehe und was nicht … Ausgangspunkt ist erstmal der Tod von Louis Moholo-Moholo (das zweite Moholo hat er jetzt wohl weitergereicht, es signalisiert anscheinend, dass er der Älteste der Familie war, der Name bedeutet anscheinend gross/art und in der Verdoppelung sehr gross/sehr alt), das zusammensuchen von seinen Aufnahmen, denjenigen der Blue Notes, der Brotherhood of Breath und weiteren … und da und dort geht das ein wenig über den Rahmen hinaus, weil das Mitwirken von Moholo, McGregor und anderen, ihr Einfluss auf britische Musiker, den Charakter von deren Musik beeinflusst hat. Das scheint mir bei kaum jemandem so deutlich wie bei Mike Osborne – aber das schrieb ich ja bereits.

Gwen Ansell hat jetzt auch ihren gestern schon angekündigten Nachruf auf Moholo veröffentlicht:

https://sisgwenjazz.wordpress.com/2025/06/15/louis-moholo-moholo-1940-2025-lion-of-freedom/

--

"Don't play what the public want. You play what you want and let the public pick up on what you doin' -- even if it take them fifteen, twenty years." (Thelonious Monk) | Meine Sendungen auf Radio StoneFM: gypsy goes jazz, #169: Pianistinnen im Trio, 1984–1993 – 13.01.2026, 22:00: #170 – 19.02.2026, 20:00; #171 – 10.03.2026, 22:00; #172 – 14.04.2026, 22:00 | Slow Drive to South Africa, #8: tba | No Problem Saloon, #30: tba