Startseite › Foren › Kulturgut › Print-Pop, Musikbücher und andere Literatur sowie Zeitschriften › Die Drucksachen › Von Kafka bis Bernhard › Edgar Wallace

-

AutorBeiträge

-

Nick Longhetti[…] da stimmt er doch glatt vor Freude ein kleines Liedchen an. […]

Fast schon sympathisch.

--

If you talk bad about country music, it's like saying bad things about my momma. Them's fightin' words.Highlights von Rolling-Stone.deFreddie Mercury: Der letzte TV-Auftritt des Queen-Sängers vor seinem Tod

„The Joshua Tree“ von U2: 13 Fakten, die kaum einer kennt

Blur und Damon Albarn: Die besten Alben im Ranking

Queen: Darum war ihr Live-Aid-Konzert nicht wirklich spektakulär

Prince: Dies sind seine entscheidenden Alben

Musiksammlung: So sortieren Sie ihre Schallplatten, CDs und Kassetten am besten

Werbung

07. Sanders of the River (1911), Afrika-Romane #1

dt. Ausgabe „Unter Buschniggern“ erstmals 1929 bei Deutsche Buch-Gemeinschaft, Berlin; später als „Sanders vom Strom“Das erste Frühwerk in diesem Thread und wegen den zuletzt positiven Erfahrungen mit der Zeichnung nicht-weißer Charaktere ein erneuter Versuch an einem der Afrika-Romane.

Und Überraschung: Lässt Wallace nie einen Zweifel an der Richtigkeit der Kolonialisierung, gehen die bisweilen herben Rassismen doch eher auf das Konto unserer Hauptfigur. Und als Studie eines (zumindest oberflächlich) hartherzigen District Commissioners ist diese Kurzgeschichtensammlung dann auch ziemlich interessant. Wenn Sanders nicht gerade aufrührerische Schwarze aufknüpfen lässt – und das tut er wahrlich nicht selten – weint er sich heimlich in seiner Hütte in den Schlaf, wie es ein echter Mann eben so tut. Und während er weißen Reisenden immer mit größtem Respekt begegnet ist sein Umgang selbst mit den freundlichsten schwarzen Figuren meist abstoßend.

Besonders in Erinnerung geblieben ist mir eine Episode mit einem schwarzen Missionar, in der, der Abneigung des Commissioners gegenüber Religion zum Trotz, mehr als deutlich wird, dass sich ein europäischer Missionar diesen Ton nicht hätte anhören müssen; aber Wallace sagt es ja schon selbst: „The missionary was a good man, though of the wrong colour.“.

Später zerstampft er die zarte Zuneigung seines Assistenten zu einer Eingeborenen brutal, aber was soll man von einem Mann der folgendermaßen eingeführt wird auch anderes erwarten:

„When he saw a dead leaf on the plant of civilization, he plucked it off, or a weed growing with his ‚flowers‘ he pulled it up, not stopping to consider the weed’s equal right to life.“

Immerhin ist er nicht ganz so ignorant wie die meisten anderen Briten, die hier und da auftauchen, misst die Menschen letztendlich doch mehr an ihren Taten als an seiner priviligierten Lebenswirklichkeit.

Abgesehen von der durchgängigen Beschäftigung mit unserem „Helden“ ist das Buch allerdings besonders in der ersten Hälfte etwas unverbindlich und anekdotenhaft, die Geschichten der zweiten Hälfte stehen zwar auch nicht in einem größeren Zusammenhang, sind aber schlicht packender. Generell ist Wallace hier am besten, wenn er sich von den Kolonialkonflikten entfernt und ins Mystische übergeht. Hier versteht dann auch der omnipotente Sanders nicht alles, Teile der ihm fremden Welt werden ihm auch in Zukunft für immer verschlossen bleiben. Und die schönste der 14 Geschichten handelt ganz einfach von den Sehnsüchten eines aus England Geflohenen, der sich im, von unzähligen krankheitsübertragenden Insekten bevölkterten, „Forest of Happy Dreams“ seinen schönen Fieberträumen hingibt, denn mehr ist ihm vom Leben nicht geblieben.

Gut!--

We are all failures, at least the best of us are.Nick Longhetti[…]

dt. Ausgabe „Unter Buschniggern“ […]:wow:

--

If you talk bad about country music, it's like saying bad things about my momma. Them's fightin' words.latho:wow:

Ja, auch nicht schlecht: Der deutsche Titel ist wirklich (noch) rassistischer als alle Inhalte des Buches.

--

We are all failures, at least the best of us are.

08. The Four Just Men (1905), The Just Men #1

dtsp. Ausgabe „Die vier Gerechten“ erstmals 1927 bei Phaidon, WienAnd this is how it all began:

Über Wallaces Debüt kann man schlecht schreiben, ohne auf das Gewinnspiel einzugehen, das aus einem veritablen Bestseller ein verheerendes Verlustgeschäft (wie oft kommt so etwas auch vor…) machte.

Im Selbstverlag setzte er selbstsicher Preisgelder für diejenigen aus, die die Auflösung erraten konnten, vergaß aber eine Beschränkungsklausel – die Folge: ein Bankrott, aus dem er nur entkam, weil seinem Arbeitgeber bei der „Daily Mail“ der Ruf des Blattes am Herzen lag. Seinen nächsten Roman konnte Wallace erst drei Jahre später bei einem Verlag unterbringen.

Mit der Geschichte des Buches vertraut, witterte ich direkt eine trockene Fingerübung, die nur auf den finalen Twist und das Gewinnspiel hinarbeit, lag aber falsch, sehr falsch.Alles ist noch ungewöhnlich handlungslastig, aber die Ambivalenzen, die Wallaces Werk auszeichnen sind auch hier schon vorhanden, und wie:

Drei wohlhabende Weltbürger mit ausgeprägtem, aber sehr eigenem, Gerechtigkeitssinn planen die Ermordung des britischen Außenministers, um dessen geplantes Abschiebegesetz (wie modern das plötzlich klingt…) für Vertriebene und geflohene Systemkritiker zu verhindern. Ein simpler Fall von Tyrannenmord könnte man meinen, aber als der schurkische Politiker uns dann vorgestellt wird, entpuppt er sich schlicht als Spiegelbild seiner Häscher. Ein Idealist, der meint das Richtige zu tun, den seine Konsequenz von seinen Mitmenschen und -parlamentariern isoliert und der sich nicht erpressen lassen will. Erstaunlicherweise befasst sich der Roman eine ganze Weile überwiegend mit seinem Innenleben, handelt er moralisch, ist ein Gesetzesentwurf mehr Wert als sein Leben und ist das überhaupt was die Wähler wollen? Die wollen anscheinend etwas ganz anderes; dreht sich schon nach der ersten Ankündigung des geplanten Verbrechens alles nur noch um dieses, sind die Menschen auf der Insel später nur noch ein mitleidloses Kollektiv, das, angeheizt durch eine reißerische Berichterstattung, sich nicht mit den moralischen Dimensionen der Tat beschäftigen will, sondern nur auf eines wartet:

Wann fließt denn nun endlich das Blut?

Wie Wallace die edwardianische Ära zeigt ist ohnehin sehr interessant:

Die Gerechten des Titels entpuppen sich – obwohl doch stets deutlich ist, bei wem die Sympathien des Autors liegen – als rechte Schnösel (sind damit aber bei weitem nicht allein), gefallen sich als „göttliche Richter“ und lehnen jeden Vergleich mit gewöhnlichen Verbrechern strikt ab. Der joviale Umgang mit dem zur Verstärkung angeheuerten spanischen Verbrecher, bringt den wohldurchdachten Plan sogar beinahe zum Erliegen. Denn während es denn drei Priviligierten um ihre persönliche Auffassung von Gerechtigkeit geht, ist dieser dann doch mehr am Überleben und einer menschenwürdigen Existenz gelegen – Probleme, von denen seine „Partner“ kaum etwas verstehen. Und nicht nur hier tut sich eine Diskrepanz zu dem propagierten Einsatz für die Unterdrückten und Besitzlosen auf. Später kommt ein armer Taschendieb an Informationen, die er besser nie erfahren hätte und versucht sein Glück als Amateur-Detektiv – unsere Helden töten ihn ohne jeden Skrupel. Wer die Welt verändern will, der hat keine Zeit für Mitleid. Sehr gut!Nachfolgende Romane mit diesen, vielleicht bekanntesten, Figuren des notorischen Vielschreibers sollten diese düsteren Implikationen im Übrigen aufgeben, dafür haben sie dann andere Vorzüge.

--

We are all failures, at least the best of us are.Jan_JanToller Thread, lese gerne mit!

Dito … gerade entdeckt – lese gerade DER DIAMANTENFLUß

--

"...and if I show you my weak side ... will you sell the story to the ROLLING STONE ? ... Roger Waters - The Final Cut "1983"

09. Blue Hand (1925)

dt. Ausgabe „Die blaue Hand“ erstmals 1928 bei Goldmann, LeipzigSo sehr der Roman in seiner Grundstruktur dem hier bereits vorgestellten „The Hand of Power“ ähnelt – ungeahnt reiche Erbin, durchtriebener Schurke, unsicherer Held, Finale auf See – so sehr unterscheidet er sich in den Feinheiten, konzentriert sich auf patriachalische Strukturen im vergangenen Jahrhundert statt moderner Maskulinität.

Und die eindruckvollste Figur ist diesmal nicht die Heldin, sondern die Mutter des Schurken:

Unterdrückt vom eigenen Vater, unglücklich verheiratet und mit einem grausamen Sohn gesegnet, ebenso Sklavin ihrer Drogensucht wie des Zöglings. Am Ende wächst sie, randvoll mit Morphium, noch einmal über sich hinaus und versucht das Machtverhältnis im Hause wieder zu geradezurücken – es gelingt ihr nicht und als sie dieser Überdosis erliegt, bleibt nur die vage Ahnung zurück, dass alles auch anders hätte kommen können.

Ansonsten gibt es eine äußerst zärtliche Romanze, mit einem Helden, der von seinen Hormonen getrieben, überschwänglich durch ein sommerliches London läuft, sich an jeder Blume, jedem Duft, jedem Sonnenstrahl erfreut und kleine Hunde vor der Vivisektion rettet – Liebe für Tier und Umwelt, auch ein bislang noch nicht gewürdigtes Wallace-Thema. Fein.--

We are all failures, at least the best of us are.Und fein dass es hier weitergeht! Prima, Nick!

--

If you talk bad about country music, it's like saying bad things about my momma. Them's fightin' words.lathoUnd fein dass es hier weitergeht! Prima, Nick!

Danke – ich hoffe ich habe bald Zeit, die Schlagzahl noch mal etwas zu erhöhen!

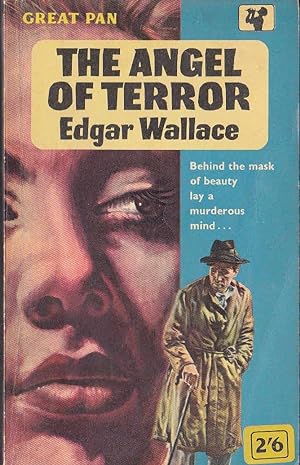

10. The Angel of Terror (1922)

dt. Ausgabe „Der Engel des Schreckens“ erstmals 1931 bei Goldmann, LeipzigEinen schwer aus der Zeit gefallenen Schurken hatten wir schon beim grünen Bogenschützen – Abel Bellamys archaische Maskulinität schien direkt aus dem finstersten Mittelalter zu stammen – hier ist der titelgebende Schreckensengel allerdings eine Frau und was für eine.

So sehr die Person Jean Briggerland als unübertroffene machiavellische Manipulatorin aus der Renaissance zu stammen scheint, so hochmodern ist wirkt sie heute als Frauenfigur in einem Roman aus dem frühen 20. Jahrhundert. Während sie mit ihrem selbstgefälligen, standesbewussten Vater dem Vermögen eines jungen Mädchens nachjagt, wird sie zunehmend zur alles einnehmenden Hauptfigur. Ein Plan ist niederträchtiger als der andere – da wird auch schon mal ein hochansteckendes, todkrankes Kind zum Nickerchen ins Bett des designierten Opfers verfrachtet – und dennoch kann man sich ,wie ihre Opfer, die nie hinter die freundliche, anziehende Oberfläche blicken wollen, ihrem Charme nicht entziehen.

Irgendwann geben ihre unzähligen wahnwitzigen Ideen sie gar als notorische Underachieverin zu erkennen, die anfängt einen ganzen Roman zu schreiben, nur um der treuherzigen Heroine einen Abschiedsbrief, ihren eigenen Abschiedsbrief, diktieren zu können. Danach verbrennt sie den Rest des Buches einfach und setzt den schönen Plan völlig in den Sand – was man mit dieser Energie und Schaffenskraft alles anfangen könnte… Nach der böswilligen Ausbeutung des Kindes äußert quasi sofort ungespielte Anteilnahme am Schicksal desselben; Gewalt ist ihr kein Genuss, sondern schlichtes Mittel zum Zweck, eine simple Notwendigkeit um nie wieder die Armut ihrer entbehrungsreichen Jugend erleben zu müssen.

Auch vom Standesdenken ihrer Freunde ist sie weit entfernt; auf den Rat ihres Vaters, das gemeinsame Einkommen durch die Ehe mit einem jungen Lord zu sichern, kann sie gut verzichten („He has his regimental pay and £500 a year, two estates, mortgaged, no brains and a title[…]“) und die schönste zwischenmenschliche Interaktion der gesamten Geschichte hat sie, zum Unmut fast aller Mitmenschen, mit einem schwarzen Mann, den sie beim Pläneschmieden am Strand aufliest. Dieser, ein afrikanischer Revolutionär, versteht als einziger ihre Weltsicht, weckt gar kurz romantische Gefühle in der zutiefst Beherrschten. Schön wie Wallace hier eine gänzlich ungewöhnliche Beziehung in Aussicht stellt, inklusive romantischen Strandspaziergängen und Malereien im Sand, noch schöner aber, dass er Jean und ihren einzigen wirklichen Freund tatsächlich wieder zusammenführt – gescheitert und auf der ganzen Welt steckbrieflich gesucht, strandet sie am Ende in Afrika und trifft dort wieder mit ihm zusammen; da steht sie dann, ohne Kohle, ohne Vater, aber endlich befreit vom Standesdenken der alten Heimat und mit einem Happy End, das die Dimensionen des wohlbewährten Wallaceschen Hochzeitsendes deutlich sprengt.

Hochinteressant ist im Übrigen auch, dass die weiblichen Charaktere, wie schon in „The Man Who was Nobody“, mit Eigenschaften versehen, die gerne als exklusiv männlich und ungemein nerdy aufgefasst werden: Jean studiert akribisch riesige Schwarten über die cleversten Verbrecher, katalogisiert die Schwächen ihrer Vorhaben und setzt das Gelernte für die eigenen um – ihr gutes Gegenstück zeichnet für Pulp-Magazine und träumt heimlich von den feschen Helden aus ihren Geschichten.

Und dann ist da noch diese wunderbare, vollkommen aus dem Blauen kommende Stelle:„A few minutes later she was fast asleep. Not so Miss Briggerland, who was sitting up in bed, a cigarette between her lips, a heavy volume on her knees, reading: “Such malignant cases are almost without exception rapidly fatal, sometimes so early that no sign of the characteristic symptoms appear at all,” she read and, dropping the book on the floor, extinguished her cigarette on an alabaster tray, and settled herself to sleep. She was dozing when she remembered that she had forgotten to say her prayers. “Oh, damn!” said Jean, getting out reluctantly to kneel on the cold floor by the side of the bed.“

Mit dieser Farbenprächtigkeit können die Männer bei Wallace, dem heimlichen Feministen des britischen Kriminalromans, nie ganz mithalten. Riesig.

--

We are all failures, at least the best of us are.Stimmt, klingt super.

--

If you talk bad about country music, it's like saying bad things about my momma. Them's fightin' words.

11. 1925 – The Story of a Fatal Peace (1915)

keine dt. AusgabeDass dieser schmale Band – der riesigen Wallacemania zu Beginn der 60er zum Trotz – nie ins Deutsche übersetzt wurde, ist wenig verwunderlich, hat man es doch mit einem waschechten, saftigen Stück antideutscher Propaganda zu tun.

Die Story: Als der immer weiter eskalierende erste Weltkrieg für alle Beteiligten, insbesondere aber für das deutsche Reich und Österreich-Ungarn, zunehmend zu einer leidvollen Tortur wird, begibt man sich, nicht ohne Zähneknirschen, in Friedensverhandlungen, deren Ergebnis – strenge Auflagen bei der Remilitarisierung, Rückgabe besetzter Gebiete etc. – zu einer veritablen Schmach für die Deutschen gerät. Unbeobachtet von den, nun allzu sehr an den trügerischen Frieden gewöhnten, ehemaligen Feinden rüsten diese, unter brutaler Ausbeutung der Arbeiterklasse, aber heimlich doch wieder auf, nur ein Ziel vor Augen – die Welt erneut in Brand zu stecken. (Was für einen unangenehmen Beigeschmack dies alles für einen Nachgeborenen heute hat…) Zum Glück kommt ein findiger Verleger den diabolischen Machenschaften auf die Schliche.Klingt durchaus optimistisch, ist es aber nicht: So sehr wie hier alle wichtigen Personen auf Krieg als unumgänglichen Ursprung jeglichens zivilisatorischen Fortschrittes beharren, wundert es dann doch nicht, dass Wallace ausnahmsweise ein Happy End verweigert – Großbritannien wird überrollt, niemand kann es verhindern, niemand weiß, wie es weitergehen wird – der Roman hört einfach auf.

Das die Geschichte eigentlich Frieden im Herzen trägt passt da ganz gut – seinen ignoranten Landsleuten, die von den Gräueln des Krieges weitgehend verschont blieben, vermittelt unser Held anhand der Massaker in Belgien das Leid der gegenüber deutschen Annäherungsversuchen eher kritischen einstmaligen Verbündeten, seinem deutschen Gegenstück legt er am Ende nahe seine Ideen aufzugeben (nicht wissend, dass alle Räder schon lange in Bewegung gesetzt worden sind) und doch wirkt auch er in seinem Eifer – wie auch ein britischer Professor, der, um seinen gefallenen Sohn irgendwann einmal zu rächen, seine einzige Aufgabe in der unermüdlichen Tüftelei an militärischen Wundermittel zu sehen scheint – ein ums andere Mal nicht weniger radikalisiert als die rachsüchtigen Deutschen. Das kalte Klima zwischen ehemals im Kampf vereinten Nationen, jeder nutzte nach dem Ende der Kämpfe schnell die Schwäche des Anderen zum Aufpolieren der eigenen Wirtschaft und wer dazu nicht mehr in der Lage war, fühlt sich nun berechtigterweise abgehängt, tut das Übrige. Völkerverständigung, Aufbruch zu Neuem, statt Rachsucht, das ist am Ende des Tages Wallaces Kredo. Dementsprechend findet er immer wieder Platz für kleine Zärtlichkeiten und wenn die sehr enge Beziehung zwischen dem Professor und seinem Diener – stets obsessiv auf der Suche nach Deutschen und im Übrigen eine Art früher Ahn des unheimlichen blinden Jacks aus den toten Augen von London – nicht zumindest ein bißchen Homoerotik ausstrahlt, dann will ich verdammt sein.

Leider wird das Potential des Romans aber nicht vollständig realisiert – die enorme Kürze (mein Taschenbuch zählt gerade mal 128 Seiten) zwingt immer wieder zu längeren Passagen vollgestopft mit Exposition. Dennoch eine runde Sache.lathoStimmt, klingt super.

Ist super, die immense Trefferquote bei Wallaces fast schon fließbandartiger Arbeit erstaunt mich immer wieder aufs Neue.

zuletzt geändert von nick-longhetti--

We are all failures, at least the best of us are.

12. The Black Abbot (1926)

dt. Ausgabe „Der schwarze Abt“ erstmals 1930 bei Goldmann, LeipzigNach den saftigen Puzzeleien auf der Metaebene der letzten Romane liegt hier nun noch mal ein sehr ernster, handlungslastiger Roman im Stile von „The Green Archer“ vor. Mit ein paar intellektuellen Verrenkungen könnte man sicherlich eine direkte Linie zwischen dem Bruderzwist der höchst ungleichen (Halb-)brüder Dick Alford und Harry Chelford sowie Kain und Abel nachweisen – aber lassen wir das lieber, denn am Ende des Tages siegt bei Wallace eben doch die, bisweilen etwas schwierige, Bruderliebe. Dick Alford scheint seinen zunehmend gefährlichen Bruder, Erbe des Chelford-Vermögens und eigenbrödlerischer Schatzsucher, vor der ganzen Welt beschützen zu wollen, kümmert sich penibelst um die gemeinsamen Finanzen, Besitz und Namen der Familie, für viel anderes ist da kein Platz. Diesen Hang zum Obsessiven teilt er mit fast allen weiteren Figuren:

Harrys lähmende Angst vor dem Tod und seine unnachgiebige Suche nach einem heilbringenden Lebenselixier, die aufdringliche, bisweilen erpresserische Zuneigung des schmierigen Fabrian Gilder zu Leslie Gine, Schwester des Anwalts Arthur, der seinen hemmungslosen Hedonismus mit dem von ihm verwalteten Erbe seiner Schwester finanziert und sie, wohlwissend, dass sie alles für ihn tun würde, zur Vermögenserneuerung mit dem skurillen Lord verkuppelt. Und obwohl Leslie als Einzige stets die wahren Motivationen ihrer Mitmenschen versteht – und nicht nur die, ist sie doch ein recht eigenwilliges „geeky girl“, wie sie mir nun schon öfters bei Wallace aufgefallen sind – gehorcht sie zunächst, ist sie gleichwohl doch alleine nur in der Lage, die die Männer vor sich selbst als auch vor den Folgen ihres Handelns zu schützen. Als Harry sie dann aber, mittlerweile irgendwo zwischen Realität und Hirngespinsten verweilend, zur Schatzsuche zwangsrekrutiert, sind diese plötzlich aufeinander angewiesen, müssen ihre Obsessionen überkommen und an einem Strang ziehen. Und dieses Finale ist wirklich toll, eine einzige Tour de Force nach dem langen, bedachten Aufbau; während sie durch die Katakomben einer alten Abtei geschleppt wird, muss Leslie ihr Möglichstes (und das ist mehr als ihre Kerle je auf die Kette bekommen würden) tun um zu überleben. Sie wächst über sich hinaus, beginnt die dominierende Rolle in dieser Entführung einzunehmen und kümmert sich rührend um den psychisch Erkrankten, der zum ersten Mal nahbar, fast schon zärtlich wird. Kurz wird ein Happy End in Aussicht gestellt und als es dann tragisch zerschmettert wird, weint ein jeder, auch der harte Dick, um den Schurken, der entgegen der Regeln eines schnörkellosen Detektivromans, gar keiner war. Ein warmes, humanistisches Buch und folgendes Stückchen Charakterisierung fand ich so brilliant, dass es mir immer schwerer fällt zu glauben, Wallace habe seine Romane einfach in einem Rutsch auf ein Diktaphon gesprochen, von seinem Sekretär abtippen gelassen und ohne Revision an die Verlage geschickt.For the time being, all thought of the expected letter went out of his mind. But as the tragedy became familiar to him, his thoughts came back to Leslie Gine. The country post would bring the letter, and he would act generously, munificently. There should be no haggling, no bargaining, no balancing of accounts to the last penny. Her word would be sufficient. Overnight he had written his letter, prepared the grand gesture which should break down the last barrier of mental resistance; and, with his knowledge of women, he did not doubt what form the reaction would take.

He went into the little library where he did his work, opened a combination wall safe and took out the letter. He had read it again and again after it had been written, and with every reading he had the warm glow of complacency which men derive from the contemplation of their own generosity.‚MY DEAR LESLIE,

Thank you for your letter. I did not doubt that you would keep your word. My answer you will find enclosed herewith — a blank cheque. I make no stipulations, I extract no conditions. Draw the cheque for as much money as your brother requires to clear himself from his dreadful situation. I have given instructions to the bank that the cheque is to be honoured without question.

FABRIAN.‘It was characteristic of the man, who kept three banking accounts, that the cheque was drawn on a branch where his balance was exactly the amount required to liquidate Arthur Gine’s liability. It would have been a simple matter to have filled in the form for the amount required, but there was a certain nobility, a magnificence, in the blank cheque. It was a carte blanche upon his fortune. He replaced the letter in the envelope, put it back in the safe and pushed the door close, as the telephone bell rang.

--

We are all failures, at least the best of us are.

13. The People of the River (1912), Afrika-Romane #2

dt. Ausgabe „Die Eingeborenen vom Strom“ erstmals 1929 bei Goldmann, LeipzigDie zweite der insgesamt elf afrikanischen Kurzgeschichtensammlungen weist, obwohl nur ein Jahr nach „Sanders of the River“ erschienen, bereits einige sehr augenscheinliche Änderungen auf. Sind die Gewaltakte tendenziell etwas expliziter geworden, geht der Erzählton deutlich mehr ins Humorvolle bis zart Ironische. Die Geschichten sind komplexer geworden, kriegerische Auseinandersetzungen und Sanders‘ im ersten Band noch so geliebte Aufknüpferei spielen nur selten eine Rolle; die Charaktere, und hier insbesondere auch die schwarzen, haben nun andere Wege gefunden, sich die Zeit zu vertreiben. Sanders selbst, einst Musterbild der Virilität und Tatkraft, muss des Öfteren seinen Posten räumen, wird zum Außenstehenden, wenn der gerissene Stammeshäuptling Bosambo die Show an sich reißt (der nächste Titel der Reihe, „Bosambo of the River“ (1914), sollte sich dann schon fast in Gänze um ihn drehen). Und das tut er oft, in zwei der besten Geschichten darf er sogar in die Rolle schlüßfen, die ansonsten dem weißen Herren vorbehalten war: Er rettet die Stämme vor der Vernichtung.

Durch Wallaces geschickte Charakterisierung wird Bosambo allerdings nie zum Schlappenschammes und Erfüllungsgehilfen seiner weißen „Freunde“ (wie die Winnetou-Figur in einigen der schwächeren Karl May-Filmen); obwohl nicht gänzlich amoralisch, sind seine Handlungen letztlich doch zuvorderst ihm und erst dann den Kolonialherren dienlich. Diese Entwicklung treibt die Geschichte „The Rising of the Akasava“ – trotz bereits vielfach verbratenem Handlungsgrundriss möglicherweise die schönste der 17 – auf die Spitze:

Im Land bahnt sich ein gewalttätiger Umbruch an, doch während er auf seinem Höhepunkt wütet, erkrankt unser Held am Fieber. Verzweifelt überträgt er Bosambo, den er für den Fähigsten unter den von ihm eingesetzten Häuptlingen hält, all seine Handlungsgewalt. Dieser kann den Aufruhr beilegen und zahlreiche Leben retten, eignet sich aber auch den Besitz des blutdürstigen Verschwörers an – darauf angesprochen, entgegnet er nur:„These I stole from the camp of Toloni,“ said Bosambo. „These and other things, for I was working for government and lord,“ he said with becoming simplicity. „It is according to the white man’s custom, as your lordship knows.“

Eine Strafe bleibt aus, im Gegenteil, seine Cleverness hat den District Commissioner mal wieder sprachlos gemacht – angesichts des Erscheinungsjahres und der zu dieser Zeit vorherrschenden Attitüden eine doch recht progressive Umdeutung der Rollen und Machtverhältnisse.

Auch die Reihen der Frauen, die in „Sanders of the River“ noch hauptsächlich als manipulative Femme Fatale auftraten, sind breiter aufgestellt. Wir lernen eine junge Stammeskönigin kennen, die ihre Sache besser macht als viele Männer, dann aber leider, in einem der vielen unerwarteten Umbrüche ins Tragische, ein trauriges Ende findet (dabei hätte ihre unerwiderte Zuneigung zum (hier nur äußerlich) kaltherzigen Sanders einen schönen Stoff für eine weitere Geschichte abgegeben), und, wichtiger noch, eine junge christliche Missionarin, die in der abschließenden Geschichte „The Spring of the Year“ alles in Frage stellen darf, was der Leser bisher zu wissen glaubte. Berauscht von den Wundern eines schönes Frühlingstages entschließt sich der Sanders ebenjener Dame, die ihn schon zuvor oft aus seiner reservierten Haltung lockte, einen Heiratsantrag zu machen und entblößt dabei, eher unfreiwillig, seine Macho-Fassade; was er auch anpackt – ein Gespräch mit seinen Männern über Frauen („‚I know that, my good chap,‘ said Sanders, ‚and a good wife is half the making of a man. Why, what is a man without–‚ He saw the curious laughing eyes of the other watching him, and stopped, and under the tan his eyes went red.“), der letztlich nie vollendete Antrag an seine Angebetete („Then his throat grew dry, for here was an opening did he but possess the courage to take it; and of courage he had none.“) oder einfach nur ein bißchen Selbstreflexion („A panic seized him. Perhaps he was too old? That was a terrible supposition.“) – es schlägt immerzu fehlt.

Und so realisieren sich seine geheimsten Wünsche nie, im Dschungel bleibt alles beim Alten, muss es auch, stehen die nächsten Abenteuer doch schon bald ins Haus. Ein passender Schlusspunkt für dieses intimere Werk unter den Afrika-Romanen, das bis auf wenige Ausnahmen – die ersten vier, fünf Geschichten sind eher solider Wallace-Durchschnitt – fast durchgängig sehr gut ist.P.S. Einige der im Internet auffindbaren Umschlagsillustrationen sind wirklich doof, vielleicht sollte ich bei Gelegenheit einige schöne aus den 20er Jahren digitalisieren.

--

We are all failures, at least the best of us are.Einmal mehr interessant, was du aus den vermeintlich flachen Büchern von Wallace „herauskitzelst“, Nick. Bitte weitermachen!

--

If you talk bad about country music, it's like saying bad things about my momma. Them's fightin' words.Habe den Faden gerade entdeckt und bin sehr angetan. Bin zu Kindestagen über die 50er/60er Jahre-Verfilmungen an Edgar Wallace, und damit auch an das ein oder andere Buch aus dem Fundus meines Vaters geraten. Die Filme, insbesondere die noch in schwarz-weiß gedrehten, habe ich damals geliebt und sehe sie mir heute bei Gelegenheit noch gerne an, da sie immer ein herrlich warmes Nostalgiegefühl in mir hervorrufen.

Die Bücher empfand ich dagegen immer als etwas belanglos. Angeregt durch diesen Faden werde ich aber mal wieder ein Exemplar hervorkramen und vielleicht mit etwas anderen (und gereifteren) Augen lesen. Danke!

--

"Really good music isn't just to be heard, you know. It's almost like a hallucination." (Iggy Pop) -

Du musst angemeldet sein, um auf dieses Thema antworten zu können.