Startseite › Foren › Über Bands, Solokünstler und Genres › Eine Frage des Stils › Blue Note – das Jazzforum › Jazz aus Südafrika: Jazz Epistles, Moeketsi, McGregor, Dyani, Pukwana, Feza, Masekela etc.

-

AutorBeiträge

-

Ich weiss nicht recht, ob ich die Posts hier in McGregor-, Miller-, Feza-Fäden auslagern soll … denke nicht, aber es ist auch etwas unbefriedigend, sie in einem Faden zu haben, in dem es auf den ersten Seiten inhaltsleer um dieses oder jenes Reissue geht. Vielleicht stattdessen einen Index mit erwähnten Alben im ersten Post ergänzen?

--

"Don't play what the public want. You play what you want and let the public pick up on what you doin' -- even if it take them fifteen, twenty years." (Thelonious Monk) | Meine Sendungen auf Radio StoneFM: gypsy goes jazz, #169: Pianistinnen im Trio, 1984–1993 – 13.01.2026, 22:00: #170 – 19.02.2026, 20:00; #171 – 10.03.2026, 22:00; #172 – 14.04.2026, 22:00 | Slow Drive to South Africa, #8: tba | No Problem Saloon, #30: tbaHighlights von Rolling-Stone.deWerbungIndex find ich eine super Idee, und ja, die erste Seite fällt jetzt ein bisschen ab, aber schlecht ist sie auch nicht… Was ich mir übrigens gestern noch angesehen hab, waren die Lineups von Harry Miller’s Gigs im BIMhuis, das gibt einen ganz guten Überblick

https://www.bimhuis.nl/?s=Harry+miller

Moholo war scheinbar noch oft zu Gast …

--

.Index ist erstellt … danke für den Bimhuis-Link. Springband im Dezember 1983 ist ja die schicksalhafte Tour der Gruppe von Willem van Manen (der letztes Jahr starb). Zwei der Musiker waren wohl sofort tot (Posaunist Joep Maessen und Trompeter Jeff Reynolds) und Miller lag danach zwei Wochen im Krankenhaus, bis er starb (Sterbeort steht auf Wikipedia nicht). (Und Miller sass nicht am Steuer, obwohl er anscheinend bei vielen Touren in den Jahren davor gefahren ist, siehe dazu die Episode, an die Evan Parker sich erinnerte, im Miller-Post oben.)

--

"Don't play what the public want. You play what you want and let the public pick up on what you doin' -- even if it take them fifteen, twenty years." (Thelonious Monk) | Meine Sendungen auf Radio StoneFM: gypsy goes jazz, #169: Pianistinnen im Trio, 1984–1993 – 13.01.2026, 22:00: #170 – 19.02.2026, 20:00; #171 – 10.03.2026, 22:00; #172 – 14.04.2026, 22:00 | Slow Drive to South Africa, #8: tba | No Problem Saloon, #30: tbaHab es gerade nachgelesen, sie waren auf dem Nachhauseweg von Baarle Nassau (belgisch/niederländische Exklave), wo die Tournee begonnen hatte, nach Amsterdam und kamen in Goirle südlich von Tilburg durch einen schweren Windstoß vom Weg ab… Die Ecke kenn ich von Fahrradtouren rund um Tilburg tatsächlich recht gut… Miller war dann im Elisabeth Krankenhaus in Tilburg, wo ich auch schon war, und starb etwa zwei Wochen später… Mit im Auto waren auch noch der Saxophonist Maarten van Noorden (starb kürzlich und kam hier auch neulich vor) und der Trompeter Louis Lanzing… Wer am Steuer sass hab ich nicht gelesen, aber war vielleicht auch nicht so relevant, es war einfach ein schwerer Sturm… Edit: Reynolds sass am Steuer

--

.Danke fürs Nachgucken und Ergänzen. Dann wird Miller wohl in Tilburg gestorben sein – in so einem Zustand wurde er ja kaum nochmal verlegt. Van Norden wurde nicht gerade alt. Sind beide letzten September verstorben, aber van Manen war 15 Jahre älter. Ich kenne beide vor allem (Norden nur) aus dem Willem Breuker Kollektief. Van Manen ist ja auf der „Zeeland Suite“ dabei – mit Harry Miller am Bass. Und auf „Fuck de Boere“, Brötzmann 1970, Johnny Dyani gewidmet* (zu Lebzeiten oder als 2001 die CD erschien? hab nicht nachgeguckt) … und beim ICP Orchestra natürlich auch, aber bisher nicht als Stimme, die sich mir eingeprägt hätte, hab all die frühen Sachen noch nicht richtig angehört, Wolter Wierbos ist der Posaunist, den ich mit der Band kenne).

*) Schon interessant, wie sich die Szenen da mischen: Malcolm Griffiths und Evan Parker sind dabei, beide auch mit der Brotherhood unterwegs (wobei das für Parker ja nicht so eine zentrale Station war, denke ich), dazu Derek Bailey und Paul Rutherford aus dem SME-Umfeld … und neben den üblichen Niederländern (van Hove, Bennink) auch Breuker. Wobei Breuker und Parker ja zwei Jahre früher bei „Machine Gun“ schon an Bord waren.

--

"Don't play what the public want. You play what you want and let the public pick up on what you doin' -- even if it take them fifteen, twenty years." (Thelonious Monk) | Meine Sendungen auf Radio StoneFM: gypsy goes jazz, #169: Pianistinnen im Trio, 1984–1993 – 13.01.2026, 22:00: #170 – 19.02.2026, 20:00; #171 – 10.03.2026, 22:00; #172 – 14.04.2026, 22:00 | Slow Drive to South Africa, #8: tba | No Problem Saloon, #30: tbaUnd ich finde endlich die Story zur Tour von Dyani und Moholo mit Steve Lacy und Enrico Rava nach Buenos Aires – Rava erzählt die Geschichte im Booklet zu „The Ogun Collection“ von den Blue Notes:

Hearing the Blue Notes for the first time at the 1964 Antibes Jazz Festival was as big a shock to my system as the Miles Davis’s quintet with Tony Williams had been during the previous year’s festival. I had no knowledge of a jazz scene in South Africa, and I’d never heard anything like that before. It was jazz all right, but with a very special African flavour. I was really struck by the purity and the originality of that music.

A year later I was in London with Steve Lacy. We were looking for a drummer and a bass player. That’s why we stole Johnny Dyani and Louis Moholo from Chris McGregor. They were absolutely perfect for our music. With this brand new quartet we went to Italy and Johnny, Louis and myself became like brothers. They called me POPO. The music was really happening. Because although we played totally free, without any time and melodies, the two of them kept that African color that gave more life to the whole thing.

In 1966 we moved to Buenos Aires. We thought we were going to stay one month or two, but we got stuck there for more than a year since we couldn’t get together enough money to get out. Johnny and Louis were probably the only two black guys in Buenos Aires at that time, and Johnny sported a Mohican, so people had a tendency to look at them in a very insistent way, with the obvious consequences. So my father-in-law, who signed as Johnny’s tutor to let him in in Argentina, since he was under age for Argentinean law, had to go to the police station several times to get them out. It was tough: little money, people did not understand our music but at the same time we got closer and closer. They kept telling me about their African friends like Mongezi, Dudu, and Dollar Brand, so much that wen eventually I met all of them, I felt I had known them all my life.

In 1967 the quartet broke up. Steve went to NYC and a couple of months later I did too. In New York I looked for Dollar Brand who started moving in order to help Johnny and Louis to get out from Argentina. I think that eventually McGregor somehow got the money to bring them back to London. I didn’t see them much after that, just one in a while around Europe. Then I heard about Johnny’s death and that hit me very hard, because, although we did not see each other very often deep inside we were still brothers and I’ll never forget my POPO.

~ Enrico Rava, aus dem Booklet zu „Blue Notes: The Ogun Collection“, 2008)

Das hinterlässt zumindest die Möglichkeit eines Beigeschmacks: die zwei weissen Jungs kriegen es hin, abzuhauen … aber gut, eine meiner schöneren Konzerterinnerungen ist dann ja ein Duo-Set von Rava mit Moholo-Moholo in Novara beim dortigen Jazzfestival (1. Juni 2017 war das, meine Fotos sind unbrauchbar – das Set fand nach Sonnenuntergang im Innenhof des Broletto statt, eine tolle Location, aber für eine Handykamera und noch von weit hinten leider völlig unmöglich).

Wo ich gerade Erinnerung an Moholo-Moholo aufwärme: 2016 hörte ich ihn schon beim Ravenna Festival: mit Keith und Julie Tippetts und dem MinAfric Orchestra mit Roberto Ottaviano mit „For Mandela“ und am Abend darauf dann mit den Four Blokes (Jason Yarde, Alexander Hawkins, John Edwards). 2017 in Novara spielte er am zweiten Tag noch mit einer Ad-Hoc-Gruppe, dem Magmatic Quartet, zudem auch Alexander Hawkins und Giovanni Guidi an zwei Klavieren sowie der Posaunist Gianluca Petrella gehörten.

Dazwischen, im April 2017, hörte ich beim Intakt in London Festival an einem Abend zwei Sets mit Moholo – und das sind dann die sechs, die ich insgesamt hörte: zuerst spielte er ein Duo mit Irène Schweizer, das mir damals nicht so gut gefiel: stur schienen sie, Moholo fast kriegerisch – aber im Rückblick, wo ich mich mit Schweizer und ihrer Musik stärker auseinandergesetzt habe, frage ich mich, ob das nicht zur Beziehung der beiden gehörte und genau richtig war? Fürs folgende Set stiess der Zürcher Saxophonist Omri Ziegele für eine Version des „Where Is Africa“-Trio dazu (Schweizer mit wechselnden Partnern, fix dabei war wohl damals neben Ziegele auch Makaya Nthsoko, aber dieses Trio schaffte ich leider nie). Ziegele setzte sich den beiden mürrischen Sturköpfen aus, stand in die Mitte und guckte, was passiert und was er tun konnte – und das war am Ende gar nicht wenig, wirklich nicht.

Steve Lacy – The Forest and the Zoo | Ich habe dieses Album seit Jahren nicht angehört … und entdecke es im Südafrika-Kontext heute ganz neu. Die zwei Bläser agieren so telepathisch zusammen wie es die Rhythmusgruppe tut. Und alle vier finden gemeinsam etwas, was viel mehr ist als die Summe der Einzelteile oder -stimmen. Alles ist in ständigen Bewegung, es gibt einen Puls, der tatsächlich oft auch sehr groovt, sich aber auch ständig bewegt: Dyani spielt frei, Moholo setzt ständig unregelmässige, unerwartete Akzente, sei es mit der Bass-Drum oder den Becken und natürlich der Snare. Aus kollektiven Passagen winden sich Soli heraus und auch wenn weiterhin alle spielen, entstehen auch immer wieder Zwiegespräche von zwei der Musiker: Lacy und Moholo, Rava und Dyani … die vier atmen gemeinsam an diesem 8. Oktober 1966 im Institue de Tella in Buenos Aires (einige Wochen vor Dyanis 21. Geburtstag am 30. November – ob er dann damals in Argentinien volljährig wurde? Heute scheint das mit 18 der Fall zu sein) und die Vielfalt, die das Quartett bietet, ist beeindruckend. Ich hatte dieses Album immer als besseres Mittelmass empfunden – das geht mir heute völlig anders!

(Mehr zu den Monaten, in denen Dyani und Moholo in Argentinien ausharren musste in Dyanis eigenen Worten.)

--

"Don't play what the public want. You play what you want and let the public pick up on what you doin' -- even if it take them fifteen, twenty years." (Thelonious Monk) | Meine Sendungen auf Radio StoneFM: gypsy goes jazz, #169: Pianistinnen im Trio, 1984–1993 – 13.01.2026, 22:00: #170 – 19.02.2026, 20:00; #171 – 10.03.2026, 22:00; #172 – 14.04.2026, 22:00 | Slow Drive to South Africa, #8: tba | No Problem Saloon, #30: tbagypsy-tail-windDanke fürs Nachgucken und Ergänzen. Dann wird Miller wohl in Tillburg gestorben sein – in so einem Zustand wurde er ja kaum nochmal verlegt. Van Norden wurde nicht gerade alt. Sind beide letzten September verstorben, aber van Manen war 15 Jahre älter. Ich kenne beide vor allem (Norden nur) aus dem Willem Breuker Kollektief. Van Manen ist ja auf der „Zeeland Suite“ dabei – mit Harry Miller am Bass. Und auf „Fuck de Boere“, Brötzmann 1970, Johnny Dyani gewidmet* (zu Lebzeiten oder als 2001 die CD erschien? hab nicht nachgeguckt) … und beim ICP Orchestra natürlich auch, aber bisher nicht als Stimme, die sich mir eingeprägt hätte, hab all die frühen Sachen noch nicht richtig angehört, Wolter Wierbos ist der Posaunist, den ich mit der Band kenne). *) Schon interessant, wie sich die Szenen da mischen: Malcolm Griffiths und Evan Parker sind dabei, beide auch mit der Brotherhood unterwegs (wobei das für Parker ja nicht so eine zentrale Station war, denke ich), dazu Derek Bailey und Paul Rutherford aus dem SME-Umfeld … und neben den üblichen Niederländern (van Hove, Bennink) auch Breuker. Wobei Breuker und Parker ja zwei Jahre früher bei „Machine Gun“ schon an Bord waren.

Miller ist in Tilburg gestorben, das stand in einem der Artikel… Bei Breuker etc bin ich noch nicht gross eingestiegen, die Zeeland Suite hab ich, Chicken Song von Maarten van Noorden und Boy Raaymakers hatte ich mal, aber hab ich zu selten gehört und abgegeben… Das einzige Album von Jeff Reynolds, aufgenommen im April 83, hab ich mir für die nächsten Tage zum hören rausgelegt, das hab ich mal gekauft, weil Paul Stocker dort mitspielt, aber es lief auch noch nicht oft…

--

.Danke für die Bestätigung – hab’s im ersten Post so nachgetragen.

--

"Don't play what the public want. You play what you want and let the public pick up on what you doin' -- even if it take them fifteen, twenty years." (Thelonious Monk) | Meine Sendungen auf Radio StoneFM: gypsy goes jazz, #169: Pianistinnen im Trio, 1984–1993 – 13.01.2026, 22:00: #170 – 19.02.2026, 20:00; #171 – 10.03.2026, 22:00; #172 – 14.04.2026, 22:00 | Slow Drive to South Africa, #8: tba | No Problem Saloon, #30: tba

Blue Notes for Mongezi | Zurück zu Chris McGregor und ins Jahr 1975 – Mongezi Feza ist tot, Ende einer Ära zumindest was die südafrikanische Jazztrompete betrifft. Oder: den südafrikanischen Jazz – denn so eine eigenwillige Stimme, wie Feza sie hatte, taucht nur alle paar Jahrzehnte einmal auf. Auf der Foldout-Hülle des Doppelalbums (mit neuem Layout rekonstruiert für „The Ogun Collection“ der Blue Notes) gibt es eine Hommage von Chris McGregor, die wenn ich das richtig verstehe, von Z. Pallo Jordan in Zulu übersetzt wurde (der Übersetzungscredit fehlt auf der LP-Hülle) sowie einen kurzen biographischen Abriss von Hazel Miller. Die Kurzfassung davon: Feza kam 1945 in Queenstown zur Welt. Mit acht Jahren fing er an, Trompete zu spielen, unterstützt von seinem Bruder Sandi. Mit 15 wurde er Berufsmusiker und 1962 stiess er zu den Blue Notes. Sie tourten durch Südafrika, bis sie 1964 das Land verliessen und in Antibes spielten (dazu mehr weiter oben in diesem Faden). 1965 gelangten die Musiker nach London und „injected an exciting new element into the London jazz scene. Many exhilarating nights were spent at such venues as Ronnie Scott’s Old Place in Gerrard Street“ (Hazel Miller). Feza spielte in allen Bands von Chris McGregor, leitete auch die Trompetensection der Brotherhood of Breath, spielte daneben aber auch mit zahlreichen britischen und europäischen Musikern [und ich ergänze: er wirkte, oft zusammen mit Dudu Pukwana, in dessen Bands er auch spielte, oft auch bei Sessions in Bläser-Sections mit]. Er leitete auch seine eigene Band (ich nehme an, Miller meint hier Music for Xaba) und schrieb Musik für verschiedene südafrikanische Theaterproduktionen. Am 14. Dezember 1974 starb der weitherum respektierte Musik viel zu jung.

Ist ja alles nicht neu für den Faden hier, aber wo es eben nochmal um Feza geht … für „The Ogun Collection“ hat Hazel Miller die Sessions, aus denen „Blue Notes for Mongezi“ zusammengestellt wurde, nahezu komplett gemacht: statt 22:35, 19:50, 19:20 und 23:30 (ich nehme die Timings vom Scan der Platte auf Discogs) dauern die vier Teile des Albums jetzt 42:14, 36:31, 41:07 und 37:11 – das Doppel- wurde also quasi zum Vierfachalbum. Die Musik stammt aus einem Proberaum in London und wurde am 23. Dezember 1975 aufgenommen, „the spontaneous tribute of four musicians who had assembled in London for the Memorial Service for their friend. No discussion took place beforehand and nothing was said during the session, save through the music.“ Dreieinhalb Stunden habe die Session gedauert, die Musiker hätten auch keine Rücksicht darauf genommen, wenn ein Tonband gewechselt werden musste – so Keith Beal, der dritte Ogun-Gründer und Toningenieur. Mitten im ersten Teil, wenn die vier einen Groove finden, den sie endlos repetieren, beginnt (vermutlich) Dyani zu chanten: „Hey Mongezi Feza / We really loved you … Hey Mongezi Feza / You’re no enemy … It’s not easy for us / We really loved us …“.

Die Session ist so dunkel getönt, wie die Plattenhülle es nahe legt (das Bandfoto stammt vom oben schon erwähnten Shoot in am See in Zürich) – und es ist faszinierend, dem freien Fluss an Ideen zu folgen: wie eine neue Idee, ein neues Riff gefunden wird, wie sich aus dem freien Spiel etwas konkretisiert und später wieder auflöst. Nach seinen eigenen, manchmal in etwas formelhafte Formate gepackten Aufnahmen (immer mit Feza und natürlich immer voller toller Grooves und faszinierender Höhenflüge), blüht Dudu Pukwana hier förmlich auf – dominiert aber obwohl der einzige Bläser das Geschehen nicht, lässt den anderen dreien (von denen leider McGregor und Moholo nicht so gut aufgenommen sind – ziemlich dumpf das Klavier, zumindest in der ersten halben Stunde zu leise das Schlagzeug) auch viel Raum. Es wird schon im ersten Teil klar, dass die vier als Band immer noch hervorragend funktionieren, auch zehn, zwölf Jahre nach ihren Anfängen in Südafrika – und einige der alten Tunes tauchen zwischendurch wohl auch auf. Auf jeden Fall gleiten die vier manchmal in klar greifbare Stücke und bleiben eine Minute oder so dabei, bevor sie weiterziehen. Die Achsen sind hier anders, als wenn Miller/Moholo spielen: mich dünkt, Dyani ist enger mit Pukwana verzahnt und reagiert oft stärker als Moholo auf dessen Improvisationen, während vielleicht die Achse vom Drummer zu McGregor stärker ist (klar, die konnte es bei Miller gar nicht geben und Tippett ist dort zwar überhaupt kein Fremdkörper, aber eben auch nicht die erste Andockstation für Moholo). Das braucht keinen Zeilenkommentar und keine Erklärungen … es ist einfach nur umwerfend toll zu verfolgen, was hier alles passiert. Mein persönliches Highlight ist heute Teil 3 – aber das spielt keine Rolle, der beste Teil ist am Ende der, der gerade läuft.

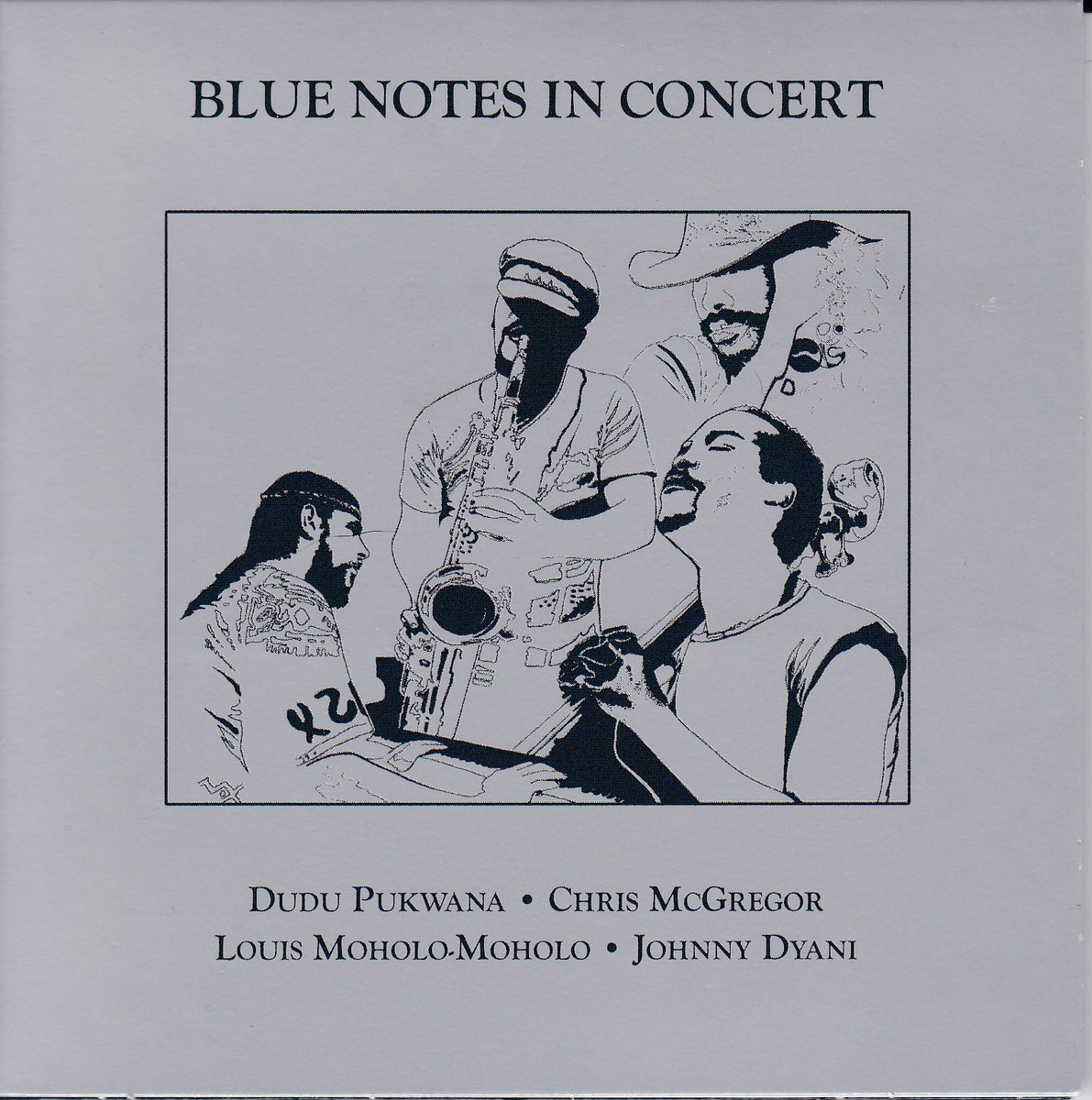

Blue Notes In Concert (Volume 1) | Das nächste Live-Album der Blue Notes entstand am 16. April 1977 im 100 Club in London und wurde 1978 auf Ogun veröffentlicht. Der bei Reissues entfernte Zusatz „Volume 1“ deutet Pläne für mehr an – vom selben Abend? Die CD-Ausgabe für die Blue Notes Collection wurde etwas erweitert, dauert mit 59 Minuten aber auch nicht übermässig lange (wie lange die LP dauerte, ist nicht klar – ich finde im Netz keine Angaben, auf den Plattenlabeln steht auch nichts). Die Trackliste der CD kriege ich mit der LP nur teils zusammen, aber ich gehe eher davon aus, dass Ogun nichts weggelassen sondern die Trackliste bereinigt hat. Die erste, etwas längere Hälfte bietet ein paar Originals von Pukwana, Tete Mbambisa und McGregor sowie zum Abschluss eine halbe Minute „Funky Boots“, dem Brotherhood-Evergreen von Windo/Evans. Teil 2, 27 Minuten, besteht dann aus einer Abfolge von südafrikanischen Traditionals, die das Quartett arrangiert hat – und noch einem Tag-Abschluss mit „Funky Boots“ zwischendrin. Der Sound ist auch nicht direkt super, etwas dumpf aber man gewöhnt sich rasch daran (Ron Barron, der die LP damals produziert hat, hat aufgenommen, er und Keith Beal haben 1978 den Mix gemacht, für die CD durfte Martin Davidson ran: „re-edited and digitally mastered“ steht dazu). Für meine Ohren ist das nach den zweieinhalb Sternstunden „For Mongezi“ etwas verhalten, eher ein Moment der Band bei der Arbeit als erneut Sternstunde – hier werden keine Höhepunkte gesucht, die Grooves nicht auf die Spitze getrieben. Was nicht heissen soll, dass es im Club nicht ordentlich heiss wird. Die Snare von Moholo nach zehn Minuten oder so im Opener, immer wieder freie Ausbrüche von Pukwana … und sehr viel Raum für McGregor immer wieder, während Dyani hier buchstäblich zum Gravitationszentrum wird – und auch mal ein altbekanntes Bass-Ostinato gegen eine freie Passage seiner Kollegen legt. Für mich eher ein Set zum zurücklehnen und geniessen als eines, das mich ständig begeistert – aber das bei wiederholtem Hören doch immer mehr wächst (es lief gerade zweimal am Stück – was besseres kann man an einem Sonntagmorgen ja eh nicht tun).

Chris McGregor’s Brotherhood of Breath – Procession (Live at Toulouse) | Keith Beal, der „dritte Mann“ bei Ogun, hat die kurzen Liner Notes für den Mitschnitt aus der Halle aux Grains im Centre Culturel von Toulouse am 10. Mai 1977 beigesteuert. The Brotherhood of Breath Experience, um es kurz zu sagen. Es gehe nicht um Soli sondern „the essence of the Brotherhood is group improvisation. They make music together. There are solos, but only in the sense that one voice stands out in front and leads the direction for a while. The support, the single phrase or note in response that punctuates the soloist’s line or gees him along, is just as important. The South Africans in the band will tell you that all music is a religious experience. Well, something of this feeling has permeated to all members of the group.“ Statt der drei Stücke auf der LP (eins davon um 4 Minuten gekürzt) enthält die CD deren sechs und ist 24 oder 25 Minuten länger. Mit dabei sind: Harry Beckett und Mark Charig (t, Radu Malfatti (tb), Dudu Pukwana und Mike Osborne (as), Evan Parker (ts), Bruce Grant (bari, fl), Chris McGregor (p), Johnny Dyani und Harry Miller (b) sowie Louis Moholo (d). Feza fehlt natürlich – aber dass Dyani für einmal auch wieder dabei ist, ist natürlich toll. Das Foto auf der Rückseite der Hülle hat Gérard Rouy in Moers gemacht – es scheint von den Bläsern her zu passen, bis auf den zusätzlichen Altsaxophonisten (der dritte, zwischen Pukwana und Parker – ist das Elton Dean?):

Die Musik ist ein Rausch – das letzte grosse Dokument der Band, soweit mir bekannt (ich kenne die späten Alben nicht alle und nicht so gut, so packend fand ich sie nie). Schon im Opener, Fezas „You Ain’t Gonna Know Me ‚Cos You Think You Know Me“ ist der Groove perfekt, das Mit- und Ineinander der Stimmen genau wie von Beal beschrieben. Ein schöner Moment ist, wie Malfatti sich kurz vor Schluss zunächst zu den Bässen gesellt und aus der Tiefe zu einer kurzen solistischen Passage auftaucht, immer höher und mit sehr biegbarem Ton. „Sunrise in the Sun“ von McGregor folgt, mit 17 Minuten fast die ganze A-Seite der LP (danach folgte noch das gekürzte „Sonia“, das hier 8:42 dauert). Hier ist die Stimmung anders: ein grummelnder freier Teppich – die zwei Bässe und Das Barisax führen zu einem dunkleren Ton, der hier schön zur Geltung kommt. Darüber riffen die Bläser und das – für einmal, hallelujah! – hervorragend aufgenommene Klavier. Das dauert minutenlang … und könnte ewig so weitergehen, aber dann schälen sich allmählich Stimmen heraus: eine verspielte Trompete (Beckett), das schon im Ensemble sehr starke Tenorsaxophon von Parker, jemand greift eine Pfeife (ist das die „flute“ von Grant?), hinter Parker, der lange im Vordergrund bleibt und sich vom Coltrane der frühen Sechziger zu Ayler steigert, werden die zwei Altsaxophone zur Wand, während die Bässe rasen und die Musik auch ohne Time unglaublich mitreissend wird – das erinnert durchaus ein wenig an die kollektiven Passagen von „Ascension“. Das Stück ist erst etwas länger als sechs Minuten, wenn Parker seinen Flug beendet – und doch ist da schon eine ganze Welt aufgegangen. McGregor übernimmt kurz, zunächst nur mit den Bässen und den Drums, doch dann stösst eine Trompete dazu, verspielt und leider etwas weit vom Mikrophon entfernt – ich tippe auf Beckett? Ein Sax kreischt dazwischen, das Klavier rast, die Trompete gleitet und fliegt stellenweise fast wie Feza, aber nicht in der höchsten Lage, wie dieser es meist tat. In „Sonia“ (Feza) ist der Groove der ganzen Band wieder unglaublich mitreissend – leider ist auch die lange Version unvollständig und wird ausgeblendet – bis dahin ist das alles ein kontinuierliches, ca. 33minütiges Segment aus dem Konzert. Zum Auftakt von „Kwhalo“ (Pukwana – mit 18:35 die ganze B-Seite der LP) wird die Band noch kurz angekündigt und McGregor öffnet am Klavier – ich nehme an, dass das der erste Teil des Konzertes ist. Die Bläser riffen, Moholo shuffelt, die Bässe grummeln … und plötzlich gleitet alles ab: die Bässe rasen, ein zweites Riff der Saxophone gegen das der Trompeten, verschiedene Stränge legen sich übereinander, die Posaune und das Barisax finden eigene Linien im Hintergrund. Die CD fährt dann noch mit „TBS“ (McGregor) fort, einer wunderschönen Ballade mit Parkers Tenor im Lead, und einem kurzen, eingeblendeten Ausschnitt von „Andromeda“ (McGregor) zum Abschluss, nochmal ein Groove und direkt nach dem Einblenden ist eine Trompete im vollen Flug zu hören, bevor das Riff-Thema auftaucht. Die zwei Bonusstücke hängen soweit erkennbar nicht unmittelbar zusammen (auch nicht mit „Kwhalo“), aber dieses zweite Segment der CD allgemein merklich ruhiger, nachdenklicher als das erste auf der CD – gut möglich, dass das alles von früher im Konzert stammt als der Block, mit dem die CD öffnet. Und ich frage mich, ob die Gruppierung der CD um die Original-LP herum in dem Fall so sinnvoll war … aber egal, das ist ein phantastischer Mitschnitt – ein letztes grosses Aufbäumen der originalen BoB-Band.

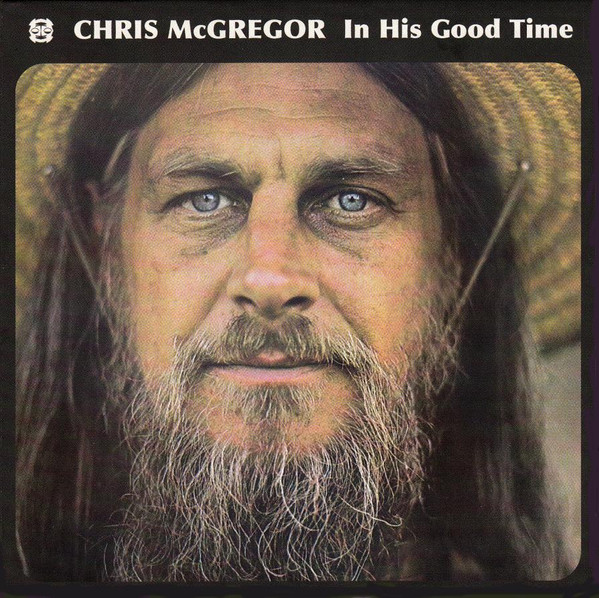

Chris McGregor – In His Good Time | Am 18. November 1977 trat Chris McGregor solo im Palais des Glaces, 37 rue Faubourg du Temple in Paris auf. Ron Barron war wieder zur Stelle, um das aufzunehmen, das auf CD fünf Viertelstunden dauert. Acht Stücke kamen 1979 auf LP heraus, ein Auszug aus dem vollständig dokumentierten ersten Set (Stücke 1-8 der CD, 4-6 waren auf der LP) sowie ein längerer Auszug aus dem unvollständig präsentierten zweiten Set (Stücke 9-13, hier bietet die CD keine Extras). Es geht relativ zurückhaltend los mit „Green Hymn“ von McGregor, der neun der Stücke geschrieben und zwei Traditionals adaptiert hat. „Kwa Tebugo“, das zweite Stück, wieder von McGregor, könnte aber auch ein Traditional sein – über neun Minuten groovt McGregor sich durch ein Riff und macht in Fezas „Sonia“ dasselbe gleich nochmal – und ich glaube nicht, dass er je mehr wie sein Kollege Abdullah Ibrahim geklungen hat als hier … auch wenn man sie niemals verwechseln würde. McGregor betritt vielleicht etwas seltener die offensichtlichen Pfade, klingt hier aber auch etwas … weniger involviert als Ibrahim, bei seinen Solo-Aufnahmen. Die wilde Seite – die Cluster, die Arpeggien, die Verdichtungen à la Cecil Taylor – erwartet man hier vergebens. Dafür sucht McGregor nach der Reduktion – auch das eine Parallel zu Ibrahim, der das aber wiederum konsequenter tat (oder einfach nochmal eine Spur besser war darin). Doch das kontinuierliche Set wird immer besser und das Segment, das auf die LP fand, ist tatsächlich sehr stark. „Call“, „Raincloud“ und „Umhome“ – letzteres einer der beiden Traditionals und mit einem rollenden Klavier, wie man es auch vom anderen Tastenmeister vom Kap kennt. Im ersten Set folgen noch „Burning Bush“ – hier mischt sich Cape-Jazz mit Ellington/Strayhorn-Klangfarben – das ist sehr schön. Mit dem zweiten Traditional „Shekele“ endet das Set dann wieder in schnellerem Tempo und mit einem kreisenden Groove. Dann folgt der Ausschnitt aus dem zweiten Set, der auch Seite 2 der LP entspricht. Mit „Yikiti“ geht es mit einem Original los, das ein wenig an Herbie Nichols (oder Hasaan Ibn Ali?) erinnert – McGregor konnte kantig und schroff, rollt das hier aber gekonnt und fügt alles in den weichen Flow dieses Sets ein. In der Mitte des Fünferblocks steht das Titelstück, gefolgt vom zweiten Stück von einem Kollegen, Dudu Pukwanas „The Bride“.

Wenn das alles etwas lauwarm klingt, täuscht das nicht: mir nötigt dieses Set einerseits grossen Respekt ab, ich finde es im Moment des Hörens auch wirklich gut … aber das Album blieb bisher nicht hängen und ich glaube, das liegt daran, dass es mich emotional nicht wirklich packen kann. Auch wenn McGregor auf die Hülle schreibt: „This music is dedicated to the ONE who brings all things to be in His Good Time“, ist das für mich – im Gegensatz etwa zum BoB-Set aus Toulouse – kein musikalischer Gottesdienst sondern ein recht aufgeräumtes Solo-Set, zu dem es ganz gut passt, dass McGregor auf dem Foto über der Widmung (ich spreche von der CD-Hülle, ob die Platte ein Foldout war und mehr als bei Discogs zu sehen bot, weiss ich nicht) wie ein Weltenbummler mit gepflegtem Bart und Pferdeschanz gestikulierend in einem Strassencafé sitzt – vermutlich an einer Strasse, die Anne Hidalgo die letzten Jahre vom Autoverkehr befreit hat.

--

"Don't play what the public want. You play what you want and let the public pick up on what you doin' -- even if it take them fifteen, twenty years." (Thelonious Monk) | Meine Sendungen auf Radio StoneFM: gypsy goes jazz, #169: Pianistinnen im Trio, 1984–1993 – 13.01.2026, 22:00: #170 – 19.02.2026, 20:00; #171 – 10.03.2026, 22:00; #172 – 14.04.2026, 22:00 | Slow Drive to South Africa, #8: tba | No Problem Saloon, #30: tbagypsy-tail-windDanke für die Bestätigung – hab’s im ersten Post so nachgetragen.

Hier ist ein ziemlich detaillierter Nachruf auf van Manen… Er wurde zwar 84 aber sein Tod war trotzdem völlig überraschend, wieder ein Autounfall, in diesem Fall aber als Fußgänger… Der Unfall 1983 war Sonntag 27.11. gegen 3 Uhr morgens, nach einem Konzert im Plushok (heute Plusetage) in Baarle… und der Unfallort war wohl in der Nähe von Alphen (was geografisch ein kleines bisschen mehr Sinn macht als Goirle, was ich heute früh geschrieben hatte)--

.…das sollte elton dean sein, finde auf die schnelle keine alten bilder von ihm aus den end-siebzigern aber frisur, sprich haaransatz und bart spricht sehr dafür, hat große ähnlichkeit mit einer aufnahme aus 1983, also denke ja, isser…..

--

Hat Zappa und Bob Marley noch live erlebt!Danke @lotterlotta – kam auch zu dem Schluss, aber ich bin in sowas nicht gut, drum mal noch in die Runde gefragt. Und Dean spielte ja auch tatsächlich mit der BoB.

--

"Don't play what the public want. You play what you want and let the public pick up on what you doin' -- even if it take them fifteen, twenty years." (Thelonious Monk) | Meine Sendungen auf Radio StoneFM: gypsy goes jazz, #169: Pianistinnen im Trio, 1984–1993 – 13.01.2026, 22:00: #170 – 19.02.2026, 20:00; #171 – 10.03.2026, 22:00; #172 – 14.04.2026, 22:00 | Slow Drive to South Africa, #8: tba | No Problem Saloon, #30: tba

Dean gibt es auf vielen Fotos von Soft Machine, wo er immer nicht so leicht von Hugh Hopper zu unterscheiden ist… Aber ich denke er ist hier links und das passt….--

.….welches links….. 😂🤣😂 sorry, mir war gerade danach und ist nicht persönlich gemeint!

--

Hat Zappa und Bob Marley noch live erlebt!

Johnny Dyani with John Tchicai & Dudu Pukwana – Witchdoctor’s Son | Am 15. März 1978 steht Dyani zum ersten Mal mit einer eigenen Band im Studio – wenn man mal von Music for Xaba absieht, dem Trio mit Mongezi Feza und Okay Temiz. Dyani ist inzwischen nach Dänemark gezogen und wird in den Jahren, die ihm noch bleiben, rege aufnehmen. Für das dänische Label entsteht eine ganze Reihe hervorragender Alben, auf denen auch Dudu Pukwana oder Makaya Ntshoko zu hören sind, zwei andere Exilanten aus Südafrika.

Los geht es aber mit einer viel bunteren Band: da sind neben dem Leader einmal die beiden Saxophonisten, die auf dem Cover schon genannt werden: John Tchicai, der Däne mit kongolesischem Vater, der bei Coltranes „Ascension“ mitgespielt hat, und der Kollege aus den Blue Notes, beide hauptsächlich am Altsax, Tchcicai kantiger und mit etwas schlankerem Ton (und auch mal am Sopran), Pukwana wie immer in so einem Rahmen mit vollem, sich manchmal fast überschlagendem Ton (auch mal am Tenor) und diesem so eigenen Flow, der nicht kantig ist, aber unberechenbar, unvorhersehbar – und mit dieser Mischung aus Freude und Trauer, wie sie der Musik so vieler Südafrikaner eingeschrieben ist. Dazu kommen zwei Brasilianer: Alfredo do Nascimento an der akustischen Gitarre und Drummer Luez „Chum“ Carlos de Sequaira. Und dann ist da noch der Percussionist Mohamed Al-Jabry, der damals auch mit Monnette Sudler spielte und vielleicht auch ein Album als Saxophonist aufgenommen hat (klick)? Ein recht wilder Mix, der als ich diese Alben entdeckte, dafür sorgte, dass dieses erste alles andere als ein Favorit war. Das hat sich die letzten Tage geändert: das Album schlug endlich ein, und richtig heftig. Es lief jetzt fünf- oder sechsmal und ich freue mich immer noch über diesen neuen Freund.

„Heart with Minor’s Face“ ist Dyanis Opener, ein kurzes, schnelles Stück mit einer kollektiven Improvisation von den beiden brennenden Altsaxophonen – das bleibt aber im Beat und tonal. Danach folgt die schönste Überraschung, die aber auch alles durchbricht: „Ntyilo Ntyilo“, das südafrikanische Traditional, im Duo von Dyani (Gesang und Bass) mit Nascimentos Gitarre – und unglaublich schön! Die Gitarre und die Congas sind nicht immer dabei, aber in Pukwanas „Radebe“ spielt die Gitarre eine wichtige Rolle im Groove, den Dyani und der Drummer setzen. Die Drums spielen auch eine Schlüsselrolle (das nicht zu entdecken war vermutlich bisher mein „Problem“ mit dem Album): sie sind polyrhythmisch, setzen ständig Akzente, haben einen Flow, der für meine Ohren genuin brasilianisch klingt: da ist alles auf der Spitze, Becken und Snare vermischen sich, alles klingt hell und leicht, auch wenn „Chum“ ordentlich zulangt. Die Saxophone im Zwiegespräch darüber sind immer wieder toll – es gibt keine leere Phrasendrescherei sondern ein enges Umgarnen. Natürlich ist das kompetitiv, aber es bleibt immer in der Musik verwurzelt und wird nie zum Selbstzweck.

„Mbizo“ – der südafrikanische Name, den Dyani sich selbst gab, anscheinend als Hommage an seinen Adoptivvater – ist der Titel des nächsten Stückes und ein echter Ohrwurm. Eine Art Stop-and-Go-Thema aus zwei Teilen – und hier setzt Dyani sich ans Klavier, während Pukwana wohl Tenorsax spielt. Soli gibt es hier nicht, das ist Bandmusik wie bei der Brotherhood of Breath (zu der Dyani ja im Vorjahr wieder gestossen war, siehe „Procession“). „Eyomzi“ ist das nächste Dyani-Stück, hier ist der Beat wieder brasilianisch geprägt, die Congas stossen dazu – doch das Thema ist purer Cape Jazz. Und es bricht unvermittelt ab, um dem Bass Raum für ein Solo zu geben. Ein phantastisches, an dieser Stelle auch wohlverdientes Solo mit wahnsinnig schönem, warmen Ton und voller überraschender Ideen und Wendungen – und danach, über dem Groove, zu dem jetzt auch die Gitarre stösst, spielt Tchicai ein Solo am Sopransax, bleibt aber lange in der Tiefen Lage und hat besonders da einen echt schönen Ton. Der Closer beginnt dann mit Chants über ein Gitarrenriff und Percussion – Chants, wie Dyani sie auch bei den Duos mit Dollar Brand oder Music for Xaba einsetzte. Tchicai spielt auch hier wieder Sopransax und wenn PUkwana nach seinem Solo am Alt übernimmt, ist der Handover wirklich perfekt. Die zwei sind so toll zusammen, dass mir echt kein Vergleich einfällt. Es gibt dutzende wenn nicht hunderte Alben mit zwei Ternosaxophonisten, die sich so toll ergänzen, aber zwei Altsaxophonisten bzw. zwei, die nie Tenor spielen (Pukwana nur einmal im Ensemble), da fällt mir spontan nicht viel ein (klar, es gibt Lacy und Potts, aber dort ist das Alt ja auch nicht im Zentrum). Über viel Percussion und das weiterlaufende Bass/Gitarren-Ostinato soliert dann am Ende auch der Drummer noch, während Dyani wieder zu chanten anfängt. Neben „Ntyilo Ntyilo“ ist der Closer für meine Ohren das grosse Highlight des Albums.

Zu den zweimal ca. 20 Minuten der LP gibt es auf der CD noch vier Alternate Takes, drei davon mit „take 1“ angeschrieben: „Radebe“ (eineinhalb Minuten länger), „Ntyilo Ntylo“ (eine Minute kürzer) und „Magwaza“ (drei Minuten kürzer), dazu ein „take 2“ von „Heart with Minor’s Face“ (fast gleich lang wie der Master). Ob da jeweils die Masters „take 2“ bzw. „take 1“ sind, weiss ich nicht – und Liner Notes hat meine CD leider auch nicht (kam bei Steeplechase-CDs manchmal vor, dass das Innere des Covers – ein zweiteiliges Blatt – leer blieb, ich weiss nicht, ob das misprints sind oder einzelne Ausgaben einfach wirklich keine Liner Notes haben, nur den entsprechenden Credit, andere hatten in der Frühzeit im Innern nur eine Liste weiterer Titel des Labels, so z.B. meine Ausgabe von „Suburban Fantasies“, dem Duo-Album von Dyani mit Joe Bonner, aber da gab’s bei der LP auch keine Liner Notes).

Den Adoptivater nannte ich schon … ich weiss nicht, ob Dyanis Geburtstag inzwischen restlos geklärt ist. Er nannte den 30. November 1945, sein Biograph Lars Rasmussen den 4. Juni 1947 (Zeleni, nahe King Williams Town). Jedenfalls wuchs Dyani in Duncan auf, einer Township bei East London. Musik interessierte ihn schon früh. Aus einer Teekiste und einem Besenstiel baute er sich eine Art Gitarre, machte bald Strassenmusik, wurde von der damals populären Kwela-Musik beeinflusst. Als Jugendlicher lernte er, Trompete und Drums zu spielen, später auch Klavier. Schliesslich wurde der Kontrabass sein Instrument, und er traf auf lokale Stars wie Tete Mbambisa und Pinise Saul. Als die Blue Notes in Duncan spielten, fragte der Teenager, ob er mitspielen dürfe. Der Wunsch wurde gewährt und Dyani bald zum regulären Bassisten der Gruppe – und der Rest dieser Geschichte steht hier zum grössten Teil schon. Was bisher nicht steht, weil ich es erst jetzt, in den Liner Notes zum höchstwillkommenen Reissue von „African Bass“ von 2024, lese: 1963 wurde in Südafrika ein Gesetz in Kraft gesetzt, der Publications and Entertainment Act No. 3, in dem es Schwarzen und Weissen explizit verboten war, zusammen aufzutreten.

Zu Dyanis frühster Zeit steht in den Liner Notes von Marco Giorgi zum Reissue von „African Bass“ ein wenig was, was aber teils auch unklar bleibt: „It seems that his mother has died in childbirth together with his two little brothers [Zwillinge?]. Despairing that he might survive, Dyani was baptized, which would explain the absence of the African name next to the Christian one. The name Mbizo was, in fact, chosen by the double bass player himself in honor of his adoptive father. The tragic events surrounding his birth [waren es also Drillinge?] were ignored by Dyani until adulthood when he found out he had been adopted. The uncertainty about his real date of birth is probably due to the time that elapsed between his birth and the official registration.“ (Und dann werden die oben schon genannten Daten genannt.)

Johnny Dyani Quartet – Song for Biko | Was ich bisher unterschlagen habe: Dyani lehnte die Bezeichnung „Jazz“ ab. Er sah sich als Musiker in der Tradition seines Landes, aber auch nicht einfach als Kwela- oder Mbqanga-Musiker. Laut Giorgis Text für „Arican Bass“ (siehe unten) wählte er den Begriff „sk’enke“, ein Slangausdruck, der „communal sharing“ bedeute und sah seine Musik als „a combination of folk, jazz, reggae and punk“. Mit Don Cherry hatte Dyani natürlich schon gespielt: in der Vorgänger-Gruppe zu Music for Xaba („Orient“, „Blue Lake“). Am 18. Juli 1978 nahm ein Quartett mit Cherry und drei Südafrikanern für Steeplechase eins der Meisterwerke des Jazz der Siebziger auf: „Song for Biko“, gewidmet Steve Biko und seiner Familie, wie Chris Sheridan in den Liner Notes schreibt (er gibt den 20. November 1945 als Geburtsdatum Dyanis an) und ganz von Dyani komponiert dieses Mal. Die Südafrikaner sind Dudu Pukwana (as), Dyani (b) und Makaya Ntshoko (d). Der Drive dieses Quartetts ist mitreissend, ihre Musik noch in den freiesten Passagen (wo Ntshoko auch mal den Puls auflöst, der die meiste Zeit durchläuft) vollkommen in sich geerdet, stimmig, Musik von einer Wärme, für die mir als Vergleich nur Charlie Haden einfällt, ein anderer Bassist/Bandleader, dessen Karriere vielleicht parallel zu jener Dyanis hätte verlaufen können, wäre Dyani nicht 1986 nach einem Konzert in Westberlin zusammengebrochen und gestorben.

„Wish You Sunshine“ beginnt mit einem Bass-Lick aus drei absteigenden Tönen, bevor Kornett und Altsax zweistimmig die klagende Melodie vorstellen – akute Ohrwurmgefahr. Ntshoko erweist sich bald als kraftvoller Mitspieler, der ständig Akzente setzt, die Fills kommen in Wellen, sind nicht so unberechenbar wie jene von Moholo, haben aber noch mehr Kraft, kommen mehr aus der Mitte, aus der Tiefe. Cherry setzt zu einem Solo an, in das er auch ein paar Hard-Bop-Klischees einstreut, während Dyani mit einer Kippfigur aus eineinhalb Tönen einen irren Groove setzt und Ntshoko mitzusolieren beginnt. Dann übernimmt Pukwana mit einem Cry – und einer Phrasierung, die sprechend wirkt. Natürlich ist das Quartett von Ornette Coleman hier als Vorbild immer wieder greifbar, doch die vier sind so gut drauf, so die drei Südafrikaner haben so starke, eigenständige Stimmen, dass Vergleiche am Ende ins Leere laufen. Auch hinter dem Sax-Solo soliert Ntshoko weiter und Dyani bleibt reduziert, gibt mit seinem einfache Riff aber stets auch den Groove vor. Ein grandioser Einstieg. Dann folgt das Titelstück – auch hier melancholische Grundstimmung und wieder ein absteigendes Thema, dieses Mal aber von den Bläsern. Dyani spielt einzelne hohe Töne und Akkorde – und seine Begleitung wirkt auf eine Art souverän, wie ich sie z.B. mit den Bassisten der klassischen Quintette von Miles Davis verbinde. Der Bass strahlt jeden Augenblick eine Ruhe und Kraft aus, die so wirklich nur Mingus oder Haden oder eben Harry Miller (Louis Moholo vergass Haden in seiner kleinen Liste der grossen Bassisten/Bandleader) austrahlen. Pukwana soliert hier zuerst, Ntshoko ist wieder phantastisch … und da wird schon auch eine Differenz zum ersten Album deutlich: Er geht ständig nach vorn, macht Druck, sport an, interveniert, während die brasilianischen Polyrhythmen eher einen Gegenpunkt setzen, einen Teppich legen, der für die anderen immer da ist, aber nicht nach vorn will. Cherry soliert hier gar nicht wirklich, er leitet nur zur Themenrekapitulation über. Die erste Seite der LP endet mit „Confession of Moods“, mit über acht Stücken dem längsten der drei. Die Bläser spielen Unisono ein Kürzel und Bass/Drums geben mit einem Beat Antwort, bevor das ganze Quartett ein schnelles Tempo fällt und wenig später mitten in einer überbordenden Kollektivimprovisation steckt, wie aber ganz wie Pukwana/Tchicai auf dem Vorgänger-Album sich wirklich ins Gemeinsame, ins Zusammen vertieft, nie zu einem Nebeneinanderspiel wird, in dem einer die anderen in den Schatten stellen möchte. Ntshoko ist auch hier phänomenal. Sheridan findet die treffenden Worte, wenn er von seinem „spiralling drumming“ schreibt. Dyani walkt oft, aber manchmal löst sich alles auf – ohne dass der Groove je verloren ginge.

Teil 2 der LP besteht dann aus dem 16minütigen „Jo’Burg – New York“, einer Art Blues mit Stoptime-Groove, Bläserfanfaren und ruppigen Drums, gewidmet den Menschen in Südafrika. Sheridan zitiert dazu Dyani: „When I got to New York, it was as though I’d come to a twin town … I wanted to create a piece which reflects these flavours“. Die Flavours sind Blues, Jazz, Xhosa und Kwela. Groove und Free Jazz verbinden sich hier erneut, Pukwana spielt ein mitreissendes langes Solo, in dem wieder in einen sprechähnlichen Gestus fällt und von Dyani/Ntshoko hervorragend begleitet wird. Cherry setzt hinter ihm ein und übernimmt dann fliessend, während Dyani ein sich windendes Riff spielt, das zwischendurch so schnell dreht, dass es sich fast überschlägt. Ntshoko traktiert die Snare als gäbe es kein Morgen (was zum Glück bei ihm nicht der Fall war). Im zweiten Teil des Stückes – nach einer Art Boogie-Bass-Solo-Passage, die im Gestus anfangs nah bei Haden ist – steht dann wieder das Kollektiv im Mittelpunkt.

Die CD enthält hier einen ganz substantiellen Bonus: „Lonely Flower in the Village“ heisst das zweiteilige Stück („Flower of the Village“ und „Duncan Village“), das über 21 Minuten dauert und der LP quasi eine dritte Seite beifügt. (Der Vinyl-Hype könnte damit und mit weiteren Bonustracks anderer Steeplechase-Alben gut ein tolles „neues“ Dyani-Album zum Vorschein bringen.) HIer ist die Musik offener als auf der B-Seite der LP, Dyani fängt mit einem langen Solo an, das nicht an einem Riff klebt sondern mit einer Beweglichkeit beeindruckt, die stellenweise fast ein wenig an Jimmy Garrisons „Flamenco“-Ausflüge erinnern. Das Riff folgt dann mit dem Einstieg der anderen drei, es erinnert mich ein wenig an „Sunshine Day“ der afro-karibischen Rockband (zu der ich mit @atom schon mal noch ein ernstes Wörtchen reden müsste

). Jedenfalls ist der Groove schon nach wenigen Takten mitreissend, von Ntshoko eigenwillig punktiert, und Pukwana hebt darüber zu einem intensiven Solo ab, von Cherry begleitet. Auch hier gibt es die perfekte Balance zwischen Einzselstimmen und dem Ensemble – vergleichbar der Brotherhood of Breath, aber natürlich mit viel mehr Raum für die Bläser, weil es hier ja nur zwei sind. Ich mag diese ganze CD unglaublich gerne – hab sie länger nicht mehr gehört und nicht mehr präsent, wie phantastisch sie ist. Inselmusik.

). Jedenfalls ist der Groove schon nach wenigen Takten mitreissend, von Ntshoko eigenwillig punktiert, und Pukwana hebt darüber zu einem intensiven Solo ab, von Cherry begleitet. Auch hier gibt es die perfekte Balance zwischen Einzselstimmen und dem Ensemble – vergleichbar der Brotherhood of Breath, aber natürlich mit viel mehr Raum für die Bläser, weil es hier ja nur zwei sind. Ich mag diese ganze CD unglaublich gerne – hab sie länger nicht mehr gehört und nicht mehr präsent, wie phantastisch sie ist. Inselmusik.

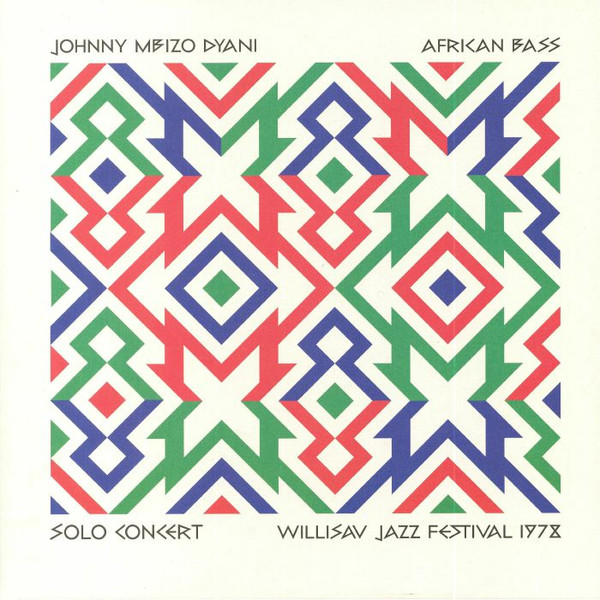

Johnny Mbizo Dyani – African Bass. Solo Concert. Willisau Jazz Festival 1978 | Das ist dann eine dieser Veröffentlichungen, die sonst eher nicht an mich gehen: eine Doppel-LP, die mit 45 rpm abgespielt werden muss mit Dyanis Set vom Jazzfestival Willisau am 2. September 1978, solo zwischen dem Quartett von Arild Andersen (mit Juhani Aaltonen) und Andrew Cyrilles Maono. Das Programm sowie ein heute schier unfassbares Pressedossier (über 80 Seiten mit Zeitungsausrissen, fast die Hälfte davon von vor dem Festival) zum Festival von 1978 kann man z.B. hier anschauen. Wie toll es doch wäre, da mal vorbeizugucken und sich das alles anzuhören! Ein wenig weiterhören kann man noch, denn das Trio von David Murray mit Dyani und Cyrille am Folgeabend wurde ebenfalls veröffentlicht („3D Family“, Hat Hut) – ein Konzert von Murray mit Dyani und Steve McCall gab es dann 1982 in Willisau auch noch. Davor spielte er schon im Mai 1974 einmal in dem Städtchen, bei einem Konzert (ausserhalb des Festivals) mit Dollar Brand’s African Space Programme (auch ein Line-Up, das ich gerne hören würde: Bea Benjamin, Joe Gardner, Carlos Ward, Joe Malinga, Roland Alexander, Brand, Dyani und Roy Brooks).

50 Minuten dauert das Set, Dyani spricht zunächst ein paar Worte, meint er wolle Marabi-Musik spielen und wird dann ernsthaft: es gebe eine positive Seite bei seinen Leuten, über die man wenig höre: „So I’m here to let you know that … there’s a … positive side of my people … like the things you hear about my people in South Africa that they are lazy, they don’t want to do nothing, they don’t want to wash themselves, they can’t dance, they can’t sing, they can’t fight … I can fight, I can dance, I can sing, I can … okay … I love you, you don’t have to love me, I love you, thank you.“

Dyani in Willisau am 2. oder 3. September 1978 (Foto: Markus DiFrancesco, Quelle)Das Set öffnet dann mit „Abu Limanga“, ein paar Gongschläge und Chants. Für das folgenden „Wish You Sunshine“ setzt Dyani sich ans Klavier – und singt. Nach zehn Minuten wechselt er für „Afrikan Blues“ an den Bass. Und bleibt es auch, als nach neun Minuten das nächste Stück beginnt (was die Produzenten der High-End-LP nicht bemerkt haben, vermutlich hat da gar niemand die Musik angehört) – mit den Stücken zu Beginn des Albums „African Bass“ bring ich das nicht wirklich zusammen (dort geht es über 12 Minuten vom „African Anthem“ über „African Blues“ zum klar identifizierbaren „Ithi-Gqui“) … ich vermute, dass Dyani in beiden Fällen eine Art Suiten aus eigenen und traditionellen Themen spielt und die Titelgebung der Veröffentlichungen nicht besonders seriös geschah. Das Set aus Willisau kommt hier jedenfalls richtig in Fahrt, in diesem zweiten Stück spielt Dyani double stops und füllt dazwischen, beginnt dann wieder zu chanten … das alles wirkt super spontan und ist damit auch ein vollkommener Gegenpol zu Harry Millers ausgewachsenem „Children at Play“ mit seinen Overdubs und Klanglandschaften. Auch im längsten Stück, „La Ngo-Ma“, bleibt Dyani am Bass, rifft, chantet dazu – inzwischen ist das alles ziemlich intensiv, das Set steigert sich also über eine Dreiviertelstunde kontinuierlich. Und endet dann mit zwei kurzen Stücken, „Aba Limanga II“, eine Wiederaufnahme vom Opener mit Chants und „Let the Music Take You“ von David Murray, noch ein Klavierstück mit Gesang – bei dem Dyani sich dann singend erhebt und vom Klavier und dann von der Bühne weggeht: „good night, good night, I love you, you don’t have to love me, I love you, thank you very much … I am the witchdoctor’s son, I am the witchdoctor’s son, and I came all the way from Africa to entertain you … I hope I get entertained later on … it’s about time, too … we love you, you don’t have to love us, we love you … thank you very much.“

Unterm Strich eher ein schönes Dokument von Dyanis ganzem Arbeiten zu Zeit, als dass es ein wirklich tolles Album geworden wäre, finde ich – und mit den mehreren Ausblendern weiss ich nicht, ob das nur dem Format geschuldet ist oder ob die Set-Reihenfolge abgesehen von den beiden Ansagen umgestellt worden ist. Dass beim einen angeblich 15minütigen Stück nicht bemerkt wurde, dass das eigentlich zwei sind, finde ich zudem so seltsam, auch weil das ja sonst eine wertige Produktion ist (matte Pappe fürs Foldout, Liner Notes von Francis Gooding und eins von Niklaus Troxlers besten Covern).

Johnny M. Dyani – African Bass | 2024 erschien dieses Album erneut auf LP und CD und wurde endlich wirklich zugänglich. Die fast nur in Italien greifbare Platte war seit ihrer ersten Veröffentlichung 1980 nicht mehr neu aufgelegt worden. Geplant war anscheinend, an diesem 14. November 1979 im Studio von Giancarlo Barigozzi in Mailand ein Trio-Album mit Walter Davis Jr. aufzunehmen, doch – so einmal mehr Marco Giorgi in den Liner Notes – das Trio sei nicht in guter Form gewesen und so haben man spontan beschlossen, ein Duo von Dyani mit dem Drummer Clifford Jarvis aufzunehmen, während der Leader Davis danach noch ein paar Solo-Aufnahmen gemacht habe. Solo geht auch hier los, mit einem zwölfminütigen Stück, das ich ja schon erwähnt habe: „African Anthem (Zulu)“ wird vom „African Blues“ und dem bei der 11-Minuten-Marke einsetzenden „Ithi-Gqui“ gefolgt, bevor Dyani nach einer halben Minute noch „Nkosi Sikelel‘ iAfrika“ spielt, was hier das alles übrgreifenden Haupttehma ist (wie Giorgi zwar schreibt, aber in der Trackliste taucht das Stück nicht auf). Teil 2, „Lonely Flowers“, ist dann ein Duo mit Jarvis – und Dyani am Klavier. Er rifft mit der linken Hand à la Ibrahim und improvisiert mit der rechten ein wenig dazu, oft auch nur kleine Riffs und Motive, die wiederholt werden. Das Thema ist wieder das, was mich an den Osibisa-Song erinnert – auf „Song for Biko“ heisst es „Flower of Peace“, hier „Lonely Flowers“. Jarvis spielt eine Begleitung, die stark auf die Trommeln fokussiert, dazu eine Hi-Hat für den Puls und gelegentliche Beckenschläge (aber auch etwas dumpfer Sound, der diese und die Hi-Hat nicht nett behandelt). Das kommt ziemlich in Fahrt, gegen Ende eskaliert Dyani am Klavier, ein wenig, wie es Chris McGregor mit der Brotherhood oft tat – aber rhythmisch scheinen die beiden nicht immer zusammen zu sein. Der zweite Teil der LP ist dann „South African / The Robin Irland Struff“ – zu Beginn chanten beide, dazu klatschen sie in die Hände. „Bayeza Kusasa“ („They Are Coming Tomorrow“) ist das Traditional, das dann folgt. Nach sechs Minuten oder so wechselt Dyani dann an den Bass und spielt ein tolles Solo, zu dem Jarvis dazukommt, anfangs mit wenigen Trommelschlägen, bis er schliesslich übernimmt, von Dyani mit Arco-Linien im Falsett begleitet – leider auch da echt nicht schön aufgenommen. Allmählich verlagert sich das Gewicht wieder zum Bass, immer noch Arco und über dichte Trommeln, bis Dyani dann den Bogen weglegt und ohne Drums weitersoliert. „Bayeza Kusasa“ und die Drums kehren dann für die letzten paar Minuten zurück, bis das Stück ausgeblendet wird. (Das alte Digitalisat – vermutlich via Inconstant Sol – ist leider auch nicht ohne Fehler, aber klingt direkter und heller als die neue CD – schade.)

Oben die Rückseite der LP von 1980 (Fotos: Elena Carminati, vermutlich auch das auf dem Cover), unten das Cover des 2024er-Reissues (Foto von George Hallett).

--

"Don't play what the public want. You play what you want and let the public pick up on what you doin' -- even if it take them fifteen, twenty years." (Thelonious Monk) | Meine Sendungen auf Radio StoneFM: gypsy goes jazz, #169: Pianistinnen im Trio, 1984–1993 – 13.01.2026, 22:00: #170 – 19.02.2026, 20:00; #171 – 10.03.2026, 22:00; #172 – 14.04.2026, 22:00 | Slow Drive to South Africa, #8: tba | No Problem Saloon, #30: tba -

Schlagwörter: Brotherhood of Breath, Chris McGregor, Dudu Pukwana, Hugh Masekela, Jazz Epistles, Joe Malinga, Kippie Moeketsi, Matsuli Music, Mongezi Feza, The Blue Notes

Du musst angemeldet sein, um auf dieses Thema antworten zu können.