Startseite › Foren › Über Bands, Solokünstler und Genres › Eine Frage des Stils › Blue Note – das Jazzforum › Jazz aus Südafrika: Jazz Epistles, Moeketsi, McGregor, Dyani, Pukwana, Feza, Masekela etc. › Antwort auf: Jazz aus Südafrika: Jazz Epistles, Moeketsi, McGregor, Dyani, Pukwana, Feza, Masekela etc.

Blue Notes for Mongezi | Zurück zu Chris McGregor und ins Jahr 1975 – Mongezi Feza ist tot, Ende einer Ära zumindest was die südafrikanische Jazztrompete betrifft. Oder: den südafrikanischen Jazz – denn so eine eigenwillige Stimme, wie Feza sie hatte, taucht nur alle paar Jahrzehnte einmal auf. Auf der Foldout-Hülle des Doppelalbums (mit neuem Layout rekonstruiert für „The Ogun Collection“ der Blue Notes) gibt es eine Hommage von Chris McGregor, die wenn ich das richtig verstehe, von Z. Pallo Jordan in Zulu übersetzt wurde (der Übersetzungscredit fehlt auf der LP-Hülle) sowie einen kurzen biographischen Abriss von Hazel Miller. Die Kurzfassung davon: Feza kam 1945 in Queenstown zur Welt. Mit acht Jahren fing er an, Trompete zu spielen, unterstützt von seinem Bruder Sandi. Mit 15 wurde er Berufsmusiker und 1962 stiess er zu den Blue Notes. Sie tourten durch Südafrika, bis sie 1964 das Land verliessen und in Antibes spielten (dazu mehr weiter oben in diesem Faden). 1965 gelangten die Musiker nach London und „injected an exciting new element into the London jazz scene. Many exhilarating nights were spent at such venues as Ronnie Scott’s Old Place in Gerrard Street“ (Hazel Miller). Feza spielte in allen Bands von Chris McGregor, leitete auch die Trompetensection der Brotherhood of Breath, spielte daneben aber auch mit zahlreichen britischen und europäischen Musikern [und ich ergänze: er wirkte, oft zusammen mit Dudu Pukwana, in dessen Bands er auch spielte, oft auch bei Sessions in Bläser-Sections mit]. Er leitete auch seine eigene Band (ich nehme an, Miller meint hier Music for Xaba) und schrieb Musik für verschiedene südafrikanische Theaterproduktionen. Am 14. Dezember 1974 starb der weitherum respektierte Musik viel zu jung.

Ist ja alles nicht neu für den Faden hier, aber wo es eben nochmal um Feza geht … für „The Ogun Collection“ hat Hazel Miller die Sessions, aus denen „Blue Notes for Mongezi“ zusammengestellt wurde, nahezu komplett gemacht: statt 22:35, 19:50, 19:20 und 23:30 (ich nehme die Timings vom Scan der Platte auf Discogs) dauern die vier Teile des Albums jetzt 42:14, 36:31, 41:07 und 37:11 – das Doppel- wurde also quasi zum Vierfachalbum. Die Musik stammt aus einem Proberaum in London und wurde am 23. Dezember 1975 aufgenommen, „the spontaneous tribute of four musicians who had assembled in London for the Memorial Service for their friend. No discussion took place beforehand and nothing was said during the session, save through the music.“ Dreieinhalb Stunden habe die Session gedauert, die Musiker hätten auch keine Rücksicht darauf genommen, wenn ein Tonband gewechselt werden musste – so Keith Beal, der dritte Ogun-Gründer und Toningenieur. Mitten im ersten Teil, wenn die vier einen Groove finden, den sie endlos repetieren, beginnt (vermutlich) Dyani zu chanten: „Hey Mongezi Feza / We really loved you … Hey Mongezi Feza / You’re no enemy … It’s not easy for us / We really loved us …“.

Die Session ist so dunkel getönt, wie die Plattenhülle es nahe legt (das Bandfoto stammt vom oben schon erwähnten Shoot in am See in Zürich) – und es ist faszinierend, dem freien Fluss an Ideen zu folgen: wie eine neue Idee, ein neues Riff gefunden wird, wie sich aus dem freien Spiel etwas konkretisiert und später wieder auflöst. Nach seinen eigenen, manchmal in etwas formelhafte Formate gepackten Aufnahmen (immer mit Feza und natürlich immer voller toller Grooves und faszinierender Höhenflüge), blüht Dudu Pukwana hier förmlich auf – dominiert aber obwohl der einzige Bläser das Geschehen nicht, lässt den anderen dreien (von denen leider McGregor und Moholo nicht so gut aufgenommen sind – ziemlich dumpf das Klavier, zumindest in der ersten halben Stunde zu leise das Schlagzeug) auch viel Raum. Es wird schon im ersten Teil klar, dass die vier als Band immer noch hervorragend funktionieren, auch zehn, zwölf Jahre nach ihren Anfängen in Südafrika – und einige der alten Tunes tauchen zwischendurch wohl auch auf. Auf jeden Fall gleiten die vier manchmal in klar greifbare Stücke und bleiben eine Minute oder so dabei, bevor sie weiterziehen. Die Achsen sind hier anders, als wenn Miller/Moholo spielen: mich dünkt, Dyani ist enger mit Pukwana verzahnt und reagiert oft stärker als Moholo auf dessen Improvisationen, während vielleicht die Achse vom Drummer zu McGregor stärker ist (klar, die konnte es bei Miller gar nicht geben und Tippett ist dort zwar überhaupt kein Fremdkörper, aber eben auch nicht die erste Andockstation für Moholo). Das braucht keinen Zeilenkommentar und keine Erklärungen … es ist einfach nur umwerfend toll zu verfolgen, was hier alles passiert. Mein persönliches Highlight ist heute Teil 3 – aber das spielt keine Rolle, der beste Teil ist am Ende der, der gerade läuft.

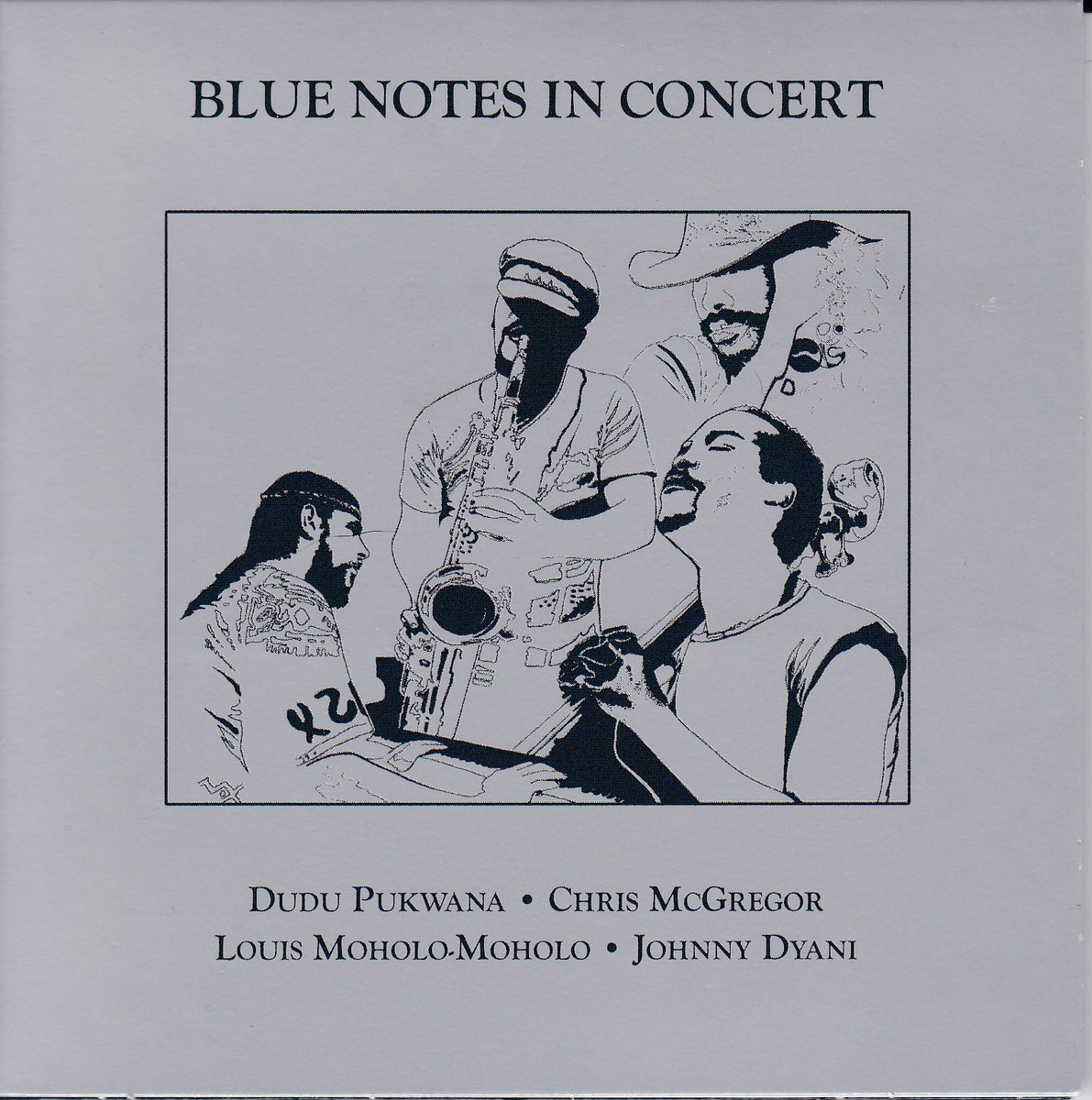

Blue Notes In Concert (Volume 1) | Das nächste Live-Album der Blue Notes entstand am 16. April 1977 im 100 Club in London und wurde 1978 auf Ogun veröffentlicht. Der bei Reissues entfernte Zusatz „Volume 1“ deutet Pläne für mehr an – vom selben Abend? Die CD-Ausgabe für die Blue Notes Collection wurde etwas erweitert, dauert mit 59 Minuten aber auch nicht übermässig lange (wie lange die LP dauerte, ist nicht klar – ich finde im Netz keine Angaben, auf den Plattenlabeln steht auch nichts). Die Trackliste der CD kriege ich mit der LP nur teils zusammen, aber ich gehe eher davon aus, dass Ogun nichts weggelassen sondern die Trackliste bereinigt hat. Die erste, etwas längere Hälfte bietet ein paar Originals von Pukwana, Tete Mbambisa und McGregor sowie zum Abschluss eine halbe Minute „Funky Boots“, dem Brotherhood-Evergreen von Windo/Evans. Teil 2, 27 Minuten, besteht dann aus einer Abfolge von südafrikanischen Traditionals, die das Quartett arrangiert hat – und noch einem Tag-Abschluss mit „Funky Boots“ zwischendrin. Der Sound ist auch nicht direkt super, etwas dumpf aber man gewöhnt sich rasch daran (Ron Barron, der die LP damals produziert hat, hat aufgenommen, er und Keith Beal haben 1978 den Mix gemacht, für die CD durfte Martin Davidson ran: „re-edited and digitally mastered“ steht dazu). Für meine Ohren ist das nach den zweieinhalb Sternstunden „For Mongezi“ etwas verhalten, eher ein Moment der Band bei der Arbeit als erneut Sternstunde – hier werden keine Höhepunkte gesucht, die Grooves nicht auf die Spitze getrieben. Was nicht heissen soll, dass es im Club nicht ordentlich heiss wird. Die Snare von Moholo nach zehn Minuten oder so im Opener, immer wieder freie Ausbrüche von Pukwana … und sehr viel Raum für McGregor immer wieder, während Dyani hier buchstäblich zum Gravitationszentrum wird – und auch mal ein altbekanntes Bass-Ostinato gegen eine freie Passage seiner Kollegen legt. Für mich eher ein Set zum zurücklehnen und geniessen als eines, das mich ständig begeistert – aber das bei wiederholtem Hören doch immer mehr wächst (es lief gerade zweimal am Stück – was besseres kann man an einem Sonntagmorgen ja eh nicht tun).

Chris McGregor’s Brotherhood of Breath – Procession (Live at Toulouse) | Keith Beal, der „dritte Mann“ bei Ogun, hat die kurzen Liner Notes für den Mitschnitt aus der Halle aux Grains im Centre Culturel von Toulouse am 10. Mai 1977 beigesteuert. The Brotherhood of Breath Experience, um es kurz zu sagen. Es gehe nicht um Soli sondern „the essence of the Brotherhood is group improvisation. They make music together. There are solos, but only in the sense that one voice stands out in front and leads the direction for a while. The support, the single phrase or note in response that punctuates the soloist’s line or gees him along, is just as important. The South Africans in the band will tell you that all music is a religious experience. Well, something of this feeling has permeated to all members of the group.“ Statt der drei Stücke auf der LP (eins davon um 4 Minuten gekürzt) enthält die CD deren sechs und ist 24 oder 25 Minuten länger. Mit dabei sind: Harry Beckett und Mark Charig (t, Radu Malfatti (tb), Dudu Pukwana und Mike Osborne (as), Evan Parker (ts), Bruce Grant (bari, fl), Chris McGregor (p), Johnny Dyani und Harry Miller (b) sowie Louis Moholo (d). Feza fehlt natürlich – aber dass Dyani für einmal auch wieder dabei ist, ist natürlich toll. Das Foto auf der Rückseite der Hülle hat Gérard Rouy in Moers gemacht – es scheint von den Bläsern her zu passen, bis auf den zusätzlichen Altsaxophonisten (der dritte, zwischen Pukwana und Parker – ist das Elton Dean?):

Die Musik ist ein Rausch – das letzte grosse Dokument der Band, soweit mir bekannt (ich kenne die späten Alben nicht alle und nicht so gut, so packend fand ich sie nie). Schon im Opener, Fezas „You Ain’t Gonna Know Me ‚Cos You Think You Know Me“ ist der Groove perfekt, das Mit- und Ineinander der Stimmen genau wie von Beal beschrieben. Ein schöner Moment ist, wie Malfatti sich kurz vor Schluss zunächst zu den Bässen gesellt und aus der Tiefe zu einer kurzen solistischen Passage auftaucht, immer höher und mit sehr biegbarem Ton. „Sunrise in the Sun“ von McGregor folgt, mit 17 Minuten fast die ganze A-Seite der LP (danach folgte noch das gekürzte „Sonia“, das hier 8:42 dauert). Hier ist die Stimmung anders: ein grummelnder freier Teppich – die zwei Bässe und Das Barisax führen zu einem dunkleren Ton, der hier schön zur Geltung kommt. Darüber riffen die Bläser und das – für einmal, hallelujah! – hervorragend aufgenommene Klavier. Das dauert minutenlang … und könnte ewig so weitergehen, aber dann schälen sich allmählich Stimmen heraus: eine verspielte Trompete (Beckett), das schon im Ensemble sehr starke Tenorsaxophon von Parker, jemand greift eine Pfeife (ist das die „flute“ von Grant?), hinter Parker, der lange im Vordergrund bleibt und sich vom Coltrane der frühen Sechziger zu Ayler steigert, werden die zwei Altsaxophone zur Wand, während die Bässe rasen und die Musik auch ohne Time unglaublich mitreissend wird – das erinnert durchaus ein wenig an die kollektiven Passagen von „Ascension“. Das Stück ist erst etwas länger als sechs Minuten, wenn Parker seinen Flug beendet – und doch ist da schon eine ganze Welt aufgegangen. McGregor übernimmt kurz, zunächst nur mit den Bässen und den Drums, doch dann stösst eine Trompete dazu, verspielt und leider etwas weit vom Mikrophon entfernt – ich tippe auf Beckett? Ein Sax kreischt dazwischen, das Klavier rast, die Trompete gleitet und fliegt stellenweise fast wie Feza, aber nicht in der höchsten Lage, wie dieser es meist tat. In „Sonia“ (Feza) ist der Groove der ganzen Band wieder unglaublich mitreissend – leider ist auch die lange Version unvollständig und wird ausgeblendet – bis dahin ist das alles ein kontinuierliches, ca. 33minütiges Segment aus dem Konzert. Zum Auftakt von „Kwhalo“ (Pukwana – mit 18:35 die ganze B-Seite der LP) wird die Band noch kurz angekündigt und McGregor öffnet am Klavier – ich nehme an, dass das der erste Teil des Konzertes ist. Die Bläser riffen, Moholo shuffelt, die Bässe grummeln … und plötzlich gleitet alles ab: die Bässe rasen, ein zweites Riff der Saxophone gegen das der Trompeten, verschiedene Stränge legen sich übereinander, die Posaune und das Barisax finden eigene Linien im Hintergrund. Die CD fährt dann noch mit „TBS“ (McGregor) fort, einer wunderschönen Ballade mit Parkers Tenor im Lead, und einem kurzen, eingeblendeten Ausschnitt von „Andromeda“ (McGregor) zum Abschluss, nochmal ein Groove und direkt nach dem Einblenden ist eine Trompete im vollen Flug zu hören, bevor das Riff-Thema auftaucht. Die zwei Bonusstücke hängen soweit erkennbar nicht unmittelbar zusammen (auch nicht mit „Kwhalo“), aber dieses zweite Segment der CD allgemein merklich ruhiger, nachdenklicher als das erste auf der CD – gut möglich, dass das alles von früher im Konzert stammt als der Block, mit dem die CD öffnet. Und ich frage mich, ob die Gruppierung der CD um die Original-LP herum in dem Fall so sinnvoll war … aber egal, das ist ein phantastischer Mitschnitt – ein letztes grosses Aufbäumen der originalen BoB-Band.

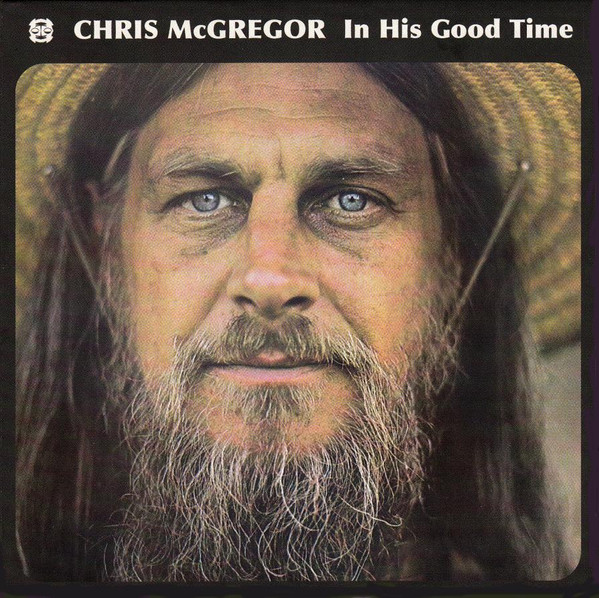

Chris McGregor – In His Good Time | Am 18. November 1977 trat Chris McGregor solo im Palais des Glaces, 37 rue Faubourg du Temple in Paris auf. Ron Barron war wieder zur Stelle, um das aufzunehmen, das auf CD fünf Viertelstunden dauert. Acht Stücke kamen 1979 auf LP heraus, ein Auszug aus dem vollständig dokumentierten ersten Set (Stücke 1-8 der CD, 4-6 waren auf der LP) sowie ein längerer Auszug aus dem unvollständig präsentierten zweiten Set (Stücke 9-13, hier bietet die CD keine Extras). Es geht relativ zurückhaltend los mit „Green Hymn“ von McGregor, der neun der Stücke geschrieben und zwei Traditionals adaptiert hat. „Kwa Tebugo“, das zweite Stück, wieder von McGregor, könnte aber auch ein Traditional sein – über neun Minuten groovt McGregor sich durch ein Riff und macht in Fezas „Sonia“ dasselbe gleich nochmal – und ich glaube nicht, dass er je mehr wie sein Kollege Abdullah Ibrahim geklungen hat als hier … auch wenn man sie niemals verwechseln würde. McGregor betritt vielleicht etwas seltener die offensichtlichen Pfade, klingt hier aber auch etwas … weniger involviert als Ibrahim, bei seinen Solo-Aufnahmen. Die wilde Seite – die Cluster, die Arpeggien, die Verdichtungen à la Cecil Taylor – erwartet man hier vergebens. Dafür sucht McGregor nach der Reduktion – auch das eine Parallel zu Ibrahim, der das aber wiederum konsequenter tat (oder einfach nochmal eine Spur besser war darin). Doch das kontinuierliche Set wird immer besser und das Segment, das auf die LP fand, ist tatsächlich sehr stark. „Call“, „Raincloud“ und „Umhome“ – letzteres einer der beiden Traditionals und mit einem rollenden Klavier, wie man es auch vom anderen Tastenmeister vom Kap kennt. Im ersten Set folgen noch „Burning Bush“ – hier mischt sich Cape-Jazz mit Ellington/Strayhorn-Klangfarben – das ist sehr schön. Mit dem zweiten Traditional „Shekele“ endet das Set dann wieder in schnellerem Tempo und mit einem kreisenden Groove. Dann folgt der Ausschnitt aus dem zweiten Set, der auch Seite 2 der LP entspricht. Mit „Yikiti“ geht es mit einem Original los, das ein wenig an Herbie Nichols (oder Hasaan Ibn Ali?) erinnert – McGregor konnte kantig und schroff, rollt das hier aber gekonnt und fügt alles in den weichen Flow dieses Sets ein. In der Mitte des Fünferblocks steht das Titelstück, gefolgt vom zweiten Stück von einem Kollegen, Dudu Pukwanas „The Bride“.

Wenn das alles etwas lauwarm klingt, täuscht das nicht: mir nötigt dieses Set einerseits grossen Respekt ab, ich finde es im Moment des Hörens auch wirklich gut … aber das Album blieb bisher nicht hängen und ich glaube, das liegt daran, dass es mich emotional nicht wirklich packen kann. Auch wenn McGregor auf die Hülle schreibt: „This music is dedicated to the ONE who brings all things to be in His Good Time“, ist das für mich – im Gegensatz etwa zum BoB-Set aus Toulouse – kein musikalischer Gottesdienst sondern ein recht aufgeräumtes Solo-Set, zu dem es ganz gut passt, dass McGregor auf dem Foto über der Widmung (ich spreche von der CD-Hülle, ob die Platte ein Foldout war und mehr als bei Discogs zu sehen bot, weiss ich nicht) wie ein Weltenbummler mit gepflegtem Bart und Pferdeschanz gestikulierend in einem Strassencafé sitzt – vermutlich an einer Strasse, die Anne Hidalgo die letzten Jahre vom Autoverkehr befreit hat.

--

"Don't play what the public want. You play what you want and let the public pick up on what you doin' -- even if it take them fifteen, twenty years." (Thelonious Monk) | Meine Sendungen auf Radio StoneFM: gypsy goes jazz, #169: Pianistinnen im Trio, 1984–1993 – 13.01.2026, 22:00: #170 – 19.02.2026, 20:00; #171 – 10.03.2026, 22:00; #172 – 14.04.2026, 22:00 | Slow Drive to South Africa, #8: tba | No Problem Saloon, #30: tba