Startseite › Foren › Über Bands, Solokünstler und Genres › Eine Frage des Stils › Blue Note – das Jazzforum › Jazz aus Südafrika: Jazz Epistles, Moeketsi, McGregor, Dyani, Pukwana, Feza, Masekela etc. › Antwort auf: Jazz aus Südafrika: Jazz Epistles, Moeketsi, McGregor, Dyani, Pukwana, Feza, Masekela etc.

Johnny Dyani with John Tchicai & Dudu Pukwana – Witchdoctor’s Son | Am 15. März 1978 steht Dyani zum ersten Mal mit einer eigenen Band im Studio – wenn man mal von Music for Xaba absieht, dem Trio mit Mongezi Feza und Okay Temiz. Dyani ist inzwischen nach Dänemark gezogen und wird in den Jahren, die ihm noch bleiben, rege aufnehmen. Für das dänische Label entsteht eine ganze Reihe hervorragender Alben, auf denen auch Dudu Pukwana oder Makaya Ntshoko zu hören sind, zwei andere Exilanten aus Südafrika.

Los geht es aber mit einer viel bunteren Band: da sind neben dem Leader einmal die beiden Saxophonisten, die auf dem Cover schon genannt werden: John Tchicai, der Däne mit kongolesischem Vater, der bei Coltranes „Ascension“ mitgespielt hat, und der Kollege aus den Blue Notes, beide hauptsächlich am Altsax, Tchcicai kantiger und mit etwas schlankerem Ton (und auch mal am Sopran), Pukwana wie immer in so einem Rahmen mit vollem, sich manchmal fast überschlagendem Ton (auch mal am Tenor) und diesem so eigenen Flow, der nicht kantig ist, aber unberechenbar, unvorhersehbar – und mit dieser Mischung aus Freude und Trauer, wie sie der Musik so vieler Südafrikaner eingeschrieben ist. Dazu kommen zwei Brasilianer: Alfredo do Nascimento an der akustischen Gitarre und Drummer Luez „Chum“ Carlos de Sequaira. Und dann ist da noch der Percussionist Mohamed Al-Jabry, der damals auch mit Monnette Sudler spielte und vielleicht auch ein Album als Saxophonist aufgenommen hat (klick)? Ein recht wilder Mix, der als ich diese Alben entdeckte, dafür sorgte, dass dieses erste alles andere als ein Favorit war. Das hat sich die letzten Tage geändert: das Album schlug endlich ein, und richtig heftig. Es lief jetzt fünf- oder sechsmal und ich freue mich immer noch über diesen neuen Freund.

„Heart with Minor’s Face“ ist Dyanis Opener, ein kurzes, schnelles Stück mit einer kollektiven Improvisation von den beiden brennenden Altsaxophonen – das bleibt aber im Beat und tonal. Danach folgt die schönste Überraschung, die aber auch alles durchbricht: „Ntyilo Ntyilo“, das südafrikanische Traditional, im Duo von Dyani (Gesang und Bass) mit Nascimentos Gitarre – und unglaublich schön! Die Gitarre und die Congas sind nicht immer dabei, aber in Pukwanas „Radebe“ spielt die Gitarre eine wichtige Rolle im Groove, den Dyani und der Drummer setzen. Die Drums spielen auch eine Schlüsselrolle (das nicht zu entdecken war vermutlich bisher mein „Problem“ mit dem Album): sie sind polyrhythmisch, setzen ständig Akzente, haben einen Flow, der für meine Ohren genuin brasilianisch klingt: da ist alles auf der Spitze, Becken und Snare vermischen sich, alles klingt hell und leicht, auch wenn „Chum“ ordentlich zulangt. Die Saxophone im Zwiegespräch darüber sind immer wieder toll – es gibt keine leere Phrasendrescherei sondern ein enges Umgarnen. Natürlich ist das kompetitiv, aber es bleibt immer in der Musik verwurzelt und wird nie zum Selbstzweck.

„Mbizo“ – der südafrikanische Name, den Dyani sich selbst gab, anscheinend als Hommage an seinen Adoptivvater – ist der Titel des nächsten Stückes und ein echter Ohrwurm. Eine Art Stop-and-Go-Thema aus zwei Teilen – und hier setzt Dyani sich ans Klavier, während Pukwana wohl Tenorsax spielt. Soli gibt es hier nicht, das ist Bandmusik wie bei der Brotherhood of Breath (zu der Dyani ja im Vorjahr wieder gestossen war, siehe „Procession“). „Eyomzi“ ist das nächste Dyani-Stück, hier ist der Beat wieder brasilianisch geprägt, die Congas stossen dazu – doch das Thema ist purer Cape Jazz. Und es bricht unvermittelt ab, um dem Bass Raum für ein Solo zu geben. Ein phantastisches, an dieser Stelle auch wohlverdientes Solo mit wahnsinnig schönem, warmen Ton und voller überraschender Ideen und Wendungen – und danach, über dem Groove, zu dem jetzt auch die Gitarre stösst, spielt Tchicai ein Solo am Sopransax, bleibt aber lange in der Tiefen Lage und hat besonders da einen echt schönen Ton. Der Closer beginnt dann mit Chants über ein Gitarrenriff und Percussion – Chants, wie Dyani sie auch bei den Duos mit Dollar Brand oder Music for Xaba einsetzte. Tchicai spielt auch hier wieder Sopransax und wenn PUkwana nach seinem Solo am Alt übernimmt, ist der Handover wirklich perfekt. Die zwei sind so toll zusammen, dass mir echt kein Vergleich einfällt. Es gibt dutzende wenn nicht hunderte Alben mit zwei Ternosaxophonisten, die sich so toll ergänzen, aber zwei Altsaxophonisten bzw. zwei, die nie Tenor spielen (Pukwana nur einmal im Ensemble), da fällt mir spontan nicht viel ein (klar, es gibt Lacy und Potts, aber dort ist das Alt ja auch nicht im Zentrum). Über viel Percussion und das weiterlaufende Bass/Gitarren-Ostinato soliert dann am Ende auch der Drummer noch, während Dyani wieder zu chanten anfängt. Neben „Ntyilo Ntyilo“ ist der Closer für meine Ohren das grosse Highlight des Albums.

Zu den zweimal ca. 20 Minuten der LP gibt es auf der CD noch vier Alternate Takes, drei davon mit „take 1“ angeschrieben: „Radebe“ (eineinhalb Minuten länger), „Ntyilo Ntylo“ (eine Minute kürzer) und „Magwaza“ (drei Minuten kürzer), dazu ein „take 2“ von „Heart with Minor’s Face“ (fast gleich lang wie der Master). Ob da jeweils die Masters „take 2“ bzw. „take 1“ sind, weiss ich nicht – und Liner Notes hat meine CD leider auch nicht (kam bei Steeplechase-CDs manchmal vor, dass das Innere des Covers – ein zweiteiliges Blatt – leer blieb, ich weiss nicht, ob das misprints sind oder einzelne Ausgaben einfach wirklich keine Liner Notes haben, nur den entsprechenden Credit, andere hatten in der Frühzeit im Innern nur eine Liste weiterer Titel des Labels, so z.B. meine Ausgabe von „Suburban Fantasies“, dem Duo-Album von Dyani mit Joe Bonner, aber da gab’s bei der LP auch keine Liner Notes).

Den Adoptivater nannte ich schon … ich weiss nicht, ob Dyanis Geburtstag inzwischen restlos geklärt ist. Er nannte den 30. November 1945, sein Biograph Lars Rasmussen den 4. Juni 1947 (Zeleni, nahe King Williams Town). Jedenfalls wuchs Dyani in Duncan auf, einer Township bei East London. Musik interessierte ihn schon früh. Aus einer Teekiste und einem Besenstiel baute er sich eine Art Gitarre, machte bald Strassenmusik, wurde von der damals populären Kwela-Musik beeinflusst. Als Jugendlicher lernte er, Trompete und Drums zu spielen, später auch Klavier. Schliesslich wurde der Kontrabass sein Instrument, und er traf auf lokale Stars wie Tete Mbambisa und Pinise Saul. Als die Blue Notes in Duncan spielten, fragte der Teenager, ob er mitspielen dürfe. Der Wunsch wurde gewährt und Dyani bald zum regulären Bassisten der Gruppe – und der Rest dieser Geschichte steht hier zum grössten Teil schon. Was bisher nicht steht, weil ich es erst jetzt, in den Liner Notes zum höchstwillkommenen Reissue von „African Bass“ von 2024, lese: 1963 wurde in Südafrika ein Gesetz in Kraft gesetzt, der Publications and Entertainment Act No. 3, in dem es Schwarzen und Weissen explizit verboten war, zusammen aufzutreten.

Zu Dyanis frühster Zeit steht in den Liner Notes von Marco Giorgi zum Reissue von „African Bass“ ein wenig was, was aber teils auch unklar bleibt: „It seems that his mother has died in childbirth together with his two little brothers [Zwillinge?]. Despairing that he might survive, Dyani was baptized, which would explain the absence of the African name next to the Christian one. The name Mbizo was, in fact, chosen by the double bass player himself in honor of his adoptive father. The tragic events surrounding his birth [waren es also Drillinge?] were ignored by Dyani until adulthood when he found out he had been adopted. The uncertainty about his real date of birth is probably due to the time that elapsed between his birth and the official registration.“ (Und dann werden die oben schon genannten Daten genannt.)

Johnny Dyani Quartet – Song for Biko | Was ich bisher unterschlagen habe: Dyani lehnte die Bezeichnung „Jazz“ ab. Er sah sich als Musiker in der Tradition seines Landes, aber auch nicht einfach als Kwela- oder Mbqanga-Musiker. Laut Giorgis Text für „Arican Bass“ (siehe unten) wählte er den Begriff „sk’enke“, ein Slangausdruck, der „communal sharing“ bedeute und sah seine Musik als „a combination of folk, jazz, reggae and punk“. Mit Don Cherry hatte Dyani natürlich schon gespielt: in der Vorgänger-Gruppe zu Music for Xaba („Orient“, „Blue Lake“). Am 18. Juli 1978 nahm ein Quartett mit Cherry und drei Südafrikanern für Steeplechase eins der Meisterwerke des Jazz der Siebziger auf: „Song for Biko“, gewidmet Steve Biko und seiner Familie, wie Chris Sheridan in den Liner Notes schreibt (er gibt den 20. November 1945 als Geburtsdatum Dyanis an) und ganz von Dyani komponiert dieses Mal. Die Südafrikaner sind Dudu Pukwana (as), Dyani (b) und Makaya Ntshoko (d). Der Drive dieses Quartetts ist mitreissend, ihre Musik noch in den freiesten Passagen (wo Ntshoko auch mal den Puls auflöst, der die meiste Zeit durchläuft) vollkommen in sich geerdet, stimmig, Musik von einer Wärme, für die mir als Vergleich nur Charlie Haden einfällt, ein anderer Bassist/Bandleader, dessen Karriere vielleicht parallel zu jener Dyanis hätte verlaufen können, wäre Dyani nicht 1986 nach einem Konzert in Westberlin zusammengebrochen und gestorben.

„Wish You Sunshine“ beginnt mit einem Bass-Lick aus drei absteigenden Tönen, bevor Kornett und Altsax zweistimmig die klagende Melodie vorstellen – akute Ohrwurmgefahr. Ntshoko erweist sich bald als kraftvoller Mitspieler, der ständig Akzente setzt, die Fills kommen in Wellen, sind nicht so unberechenbar wie jene von Moholo, haben aber noch mehr Kraft, kommen mehr aus der Mitte, aus der Tiefe. Cherry setzt zu einem Solo an, in das er auch ein paar Hard-Bop-Klischees einstreut, während Dyani mit einer Kippfigur aus eineinhalb Tönen einen irren Groove setzt und Ntshoko mitzusolieren beginnt. Dann übernimmt Pukwana mit einem Cry – und einer Phrasierung, die sprechend wirkt. Natürlich ist das Quartett von Ornette Coleman hier als Vorbild immer wieder greifbar, doch die vier sind so gut drauf, so die drei Südafrikaner haben so starke, eigenständige Stimmen, dass Vergleiche am Ende ins Leere laufen. Auch hinter dem Sax-Solo soliert Ntshoko weiter und Dyani bleibt reduziert, gibt mit seinem einfache Riff aber stets auch den Groove vor. Ein grandioser Einstieg. Dann folgt das Titelstück – auch hier melancholische Grundstimmung und wieder ein absteigendes Thema, dieses Mal aber von den Bläsern. Dyani spielt einzelne hohe Töne und Akkorde – und seine Begleitung wirkt auf eine Art souverän, wie ich sie z.B. mit den Bassisten der klassischen Quintette von Miles Davis verbinde. Der Bass strahlt jeden Augenblick eine Ruhe und Kraft aus, die so wirklich nur Mingus oder Haden oder eben Harry Miller (Louis Moholo vergass Haden in seiner kleinen Liste der grossen Bassisten/Bandleader) austrahlen. Pukwana soliert hier zuerst, Ntshoko ist wieder phantastisch … und da wird schon auch eine Differenz zum ersten Album deutlich: Er geht ständig nach vorn, macht Druck, sport an, interveniert, während die brasilianischen Polyrhythmen eher einen Gegenpunkt setzen, einen Teppich legen, der für die anderen immer da ist, aber nicht nach vorn will. Cherry soliert hier gar nicht wirklich, er leitet nur zur Themenrekapitulation über. Die erste Seite der LP endet mit „Confession of Moods“, mit über acht Stücken dem längsten der drei. Die Bläser spielen Unisono ein Kürzel und Bass/Drums geben mit einem Beat Antwort, bevor das ganze Quartett ein schnelles Tempo fällt und wenig später mitten in einer überbordenden Kollektivimprovisation steckt, wie aber ganz wie Pukwana/Tchicai auf dem Vorgänger-Album sich wirklich ins Gemeinsame, ins Zusammen vertieft, nie zu einem Nebeneinanderspiel wird, in dem einer die anderen in den Schatten stellen möchte. Ntshoko ist auch hier phänomenal. Sheridan findet die treffenden Worte, wenn er von seinem „spiralling drumming“ schreibt. Dyani walkt oft, aber manchmal löst sich alles auf – ohne dass der Groove je verloren ginge.

Teil 2 der LP besteht dann aus dem 16minütigen „Jo’Burg – New York“, einer Art Blues mit Stoptime-Groove, Bläserfanfaren und ruppigen Drums, gewidmet den Menschen in Südafrika. Sheridan zitiert dazu Dyani: „When I got to New York, it was as though I’d come to a twin town … I wanted to create a piece which reflects these flavours“. Die Flavours sind Blues, Jazz, Xhosa und Kwela. Groove und Free Jazz verbinden sich hier erneut, Pukwana spielt ein mitreissendes langes Solo, in dem wieder in einen sprechähnlichen Gestus fällt und von Dyani/Ntshoko hervorragend begleitet wird. Cherry setzt hinter ihm ein und übernimmt dann fliessend, während Dyani ein sich windendes Riff spielt, das zwischendurch so schnell dreht, dass es sich fast überschlägt. Ntshoko traktiert die Snare als gäbe es kein Morgen (was zum Glück bei ihm nicht der Fall war). Im zweiten Teil des Stückes – nach einer Art Boogie-Bass-Solo-Passage, die im Gestus anfangs nah bei Haden ist – steht dann wieder das Kollektiv im Mittelpunkt.

Die CD enthält hier einen ganz substantiellen Bonus: „Lonely Flower in the Village“ heisst das zweiteilige Stück („Flower of the Village“ und „Duncan Village“), das über 21 Minuten dauert und der LP quasi eine dritte Seite beifügt. (Der Vinyl-Hype könnte damit und mit weiteren Bonustracks anderer Steeplechase-Alben gut ein tolles „neues“ Dyani-Album zum Vorschein bringen.) HIer ist die Musik offener als auf der B-Seite der LP, Dyani fängt mit einem langen Solo an, das nicht an einem Riff klebt sondern mit einer Beweglichkeit beeindruckt, die stellenweise fast ein wenig an Jimmy Garrisons „Flamenco“-Ausflüge erinnern. Das Riff folgt dann mit dem Einstieg der anderen drei, es erinnert mich ein wenig an „Sunshine Day“ der afro-karibischen Rockband (zu der ich mit @atom schon mal noch ein ernstes Wörtchen reden müsste ![]() ). Jedenfalls ist der Groove schon nach wenigen Takten mitreissend, von Ntshoko eigenwillig punktiert, und Pukwana hebt darüber zu einem intensiven Solo ab, von Cherry begleitet. Auch hier gibt es die perfekte Balance zwischen Einzselstimmen und dem Ensemble – vergleichbar der Brotherhood of Breath, aber natürlich mit viel mehr Raum für die Bläser, weil es hier ja nur zwei sind. Ich mag diese ganze CD unglaublich gerne – hab sie länger nicht mehr gehört und nicht mehr präsent, wie phantastisch sie ist. Inselmusik.

). Jedenfalls ist der Groove schon nach wenigen Takten mitreissend, von Ntshoko eigenwillig punktiert, und Pukwana hebt darüber zu einem intensiven Solo ab, von Cherry begleitet. Auch hier gibt es die perfekte Balance zwischen Einzselstimmen und dem Ensemble – vergleichbar der Brotherhood of Breath, aber natürlich mit viel mehr Raum für die Bläser, weil es hier ja nur zwei sind. Ich mag diese ganze CD unglaublich gerne – hab sie länger nicht mehr gehört und nicht mehr präsent, wie phantastisch sie ist. Inselmusik.

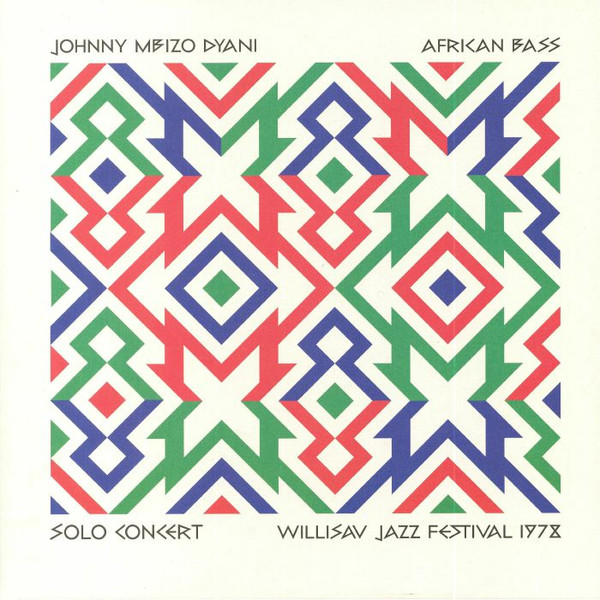

Johnny Mbizo Dyani – African Bass. Solo Concert. Willisau Jazz Festival 1978 | Das ist dann eine dieser Veröffentlichungen, die sonst eher nicht an mich gehen: eine Doppel-LP, die mit 45 rpm abgespielt werden muss mit Dyanis Set vom Jazzfestival Willisau am 2. September 1978, solo zwischen dem Quartett von Arild Andersen (mit Juhani Aaltonen) und Andrew Cyrilles Maono. Das Programm sowie ein heute schier unfassbares Pressedossier (über 80 Seiten mit Zeitungsausrissen, fast die Hälfte davon von vor dem Festival) zum Festival von 1978 kann man z.B. hier anschauen. Wie toll es doch wäre, da mal vorbeizugucken und sich das alles anzuhören! Ein wenig weiterhören kann man noch, denn das Trio von David Murray mit Dyani und Cyrille am Folgeabend wurde ebenfalls veröffentlicht („3D Family“, Hat Hut) – ein Konzert von Murray mit Dyani und Steve McCall gab es dann 1982 in Willisau auch noch. Davor spielte er schon im Mai 1974 einmal in dem Städtchen, bei einem Konzert (ausserhalb des Festivals) mit Dollar Brand’s African Space Programme (auch ein Line-Up, das ich gerne hören würde: Bea Benjamin, Joe Gardner, Carlos Ward, Joe Malinga, Roland Alexander, Brand, Dyani und Roy Brooks).

50 Minuten dauert das Set, Dyani spricht zunächst ein paar Worte, meint er wolle Marabi-Musik spielen und wird dann ernsthaft: es gebe eine positive Seite bei seinen Leuten, über die man wenig höre: „So I’m here to let you know that … there’s a … positive side of my people … like the things you hear about my people in South Africa that they are lazy, they don’t want to do nothing, they don’t want to wash themselves, they can’t dance, they can’t sing, they can’t fight … I can fight, I can dance, I can sing, I can … okay … I love you, you don’t have to love me, I love you, thank you.“

Dyani in Willisau am 2. oder 3. September 1978 (Foto: Markus DiFrancesco, Quelle)

Das Set öffnet dann mit „Abu Limanga“, ein paar Gongschläge und Chants. Für das folgenden „Wish You Sunshine“ setzt Dyani sich ans Klavier – und singt. Nach zehn Minuten wechselt er für „Afrikan Blues“ an den Bass. Und bleibt es auch, als nach neun Minuten das nächste Stück beginnt (was die Produzenten der High-End-LP nicht bemerkt haben, vermutlich hat da gar niemand die Musik angehört) – mit den Stücken zu Beginn des Albums „African Bass“ bring ich das nicht wirklich zusammen (dort geht es über 12 Minuten vom „African Anthem“ über „African Blues“ zum klar identifizierbaren „Ithi-Gqui“) … ich vermute, dass Dyani in beiden Fällen eine Art Suiten aus eigenen und traditionellen Themen spielt und die Titelgebung der Veröffentlichungen nicht besonders seriös geschah. Das Set aus Willisau kommt hier jedenfalls richtig in Fahrt, in diesem zweiten Stück spielt Dyani double stops und füllt dazwischen, beginnt dann wieder zu chanten … das alles wirkt super spontan und ist damit auch ein vollkommener Gegenpol zu Harry Millers ausgewachsenem „Children at Play“ mit seinen Overdubs und Klanglandschaften. Auch im längsten Stück, „La Ngo-Ma“, bleibt Dyani am Bass, rifft, chantet dazu – inzwischen ist das alles ziemlich intensiv, das Set steigert sich also über eine Dreiviertelstunde kontinuierlich. Und endet dann mit zwei kurzen Stücken, „Aba Limanga II“, eine Wiederaufnahme vom Opener mit Chants und „Let the Music Take You“ von David Murray, noch ein Klavierstück mit Gesang – bei dem Dyani sich dann singend erhebt und vom Klavier und dann von der Bühne weggeht: „good night, good night, I love you, you don’t have to love me, I love you, thank you very much … I am the witchdoctor’s son, I am the witchdoctor’s son, and I came all the way from Africa to entertain you … I hope I get entertained later on … it’s about time, too … we love you, you don’t have to love us, we love you … thank you very much.“

Unterm Strich eher ein schönes Dokument von Dyanis ganzem Arbeiten zu Zeit, als dass es ein wirklich tolles Album geworden wäre, finde ich – und mit den mehreren Ausblendern weiss ich nicht, ob das nur dem Format geschuldet ist oder ob die Set-Reihenfolge abgesehen von den beiden Ansagen umgestellt worden ist. Dass beim einen angeblich 15minütigen Stück nicht bemerkt wurde, dass das eigentlich zwei sind, finde ich zudem so seltsam, auch weil das ja sonst eine wertige Produktion ist (matte Pappe fürs Foldout, Liner Notes von Francis Gooding und eins von Niklaus Troxlers besten Covern).

Johnny M. Dyani – African Bass | 2024 erschien dieses Album erneut auf LP und CD und wurde endlich wirklich zugänglich. Die fast nur in Italien greifbare Platte war seit ihrer ersten Veröffentlichung 1980 nicht mehr neu aufgelegt worden. Geplant war anscheinend, an diesem 14. November 1979 im Studio von Giancarlo Barigozzi in Mailand ein Trio-Album mit Walter Davis Jr. aufzunehmen, doch – so einmal mehr Marco Giorgi in den Liner Notes – das Trio sei nicht in guter Form gewesen und so haben man spontan beschlossen, ein Duo von Dyani mit dem Drummer Clifford Jarvis aufzunehmen, während der Leader Davis danach noch ein paar Solo-Aufnahmen gemacht habe. Solo geht auch hier los, mit einem zwölfminütigen Stück, das ich ja schon erwähnt habe: „African Anthem (Zulu)“ wird vom „African Blues“ und dem bei der 11-Minuten-Marke einsetzenden „Ithi-Gqui“ gefolgt, bevor Dyani nach einer halben Minute noch „Nkosi Sikelel‘ iAfrika“ spielt, was hier das alles übrgreifenden Haupttehma ist (wie Giorgi zwar schreibt, aber in der Trackliste taucht das Stück nicht auf). Teil 2, „Lonely Flowers“, ist dann ein Duo mit Jarvis – und Dyani am Klavier. Er rifft mit der linken Hand à la Ibrahim und improvisiert mit der rechten ein wenig dazu, oft auch nur kleine Riffs und Motive, die wiederholt werden. Das Thema ist wieder das, was mich an den Osibisa-Song erinnert – auf „Song for Biko“ heisst es „Flower of Peace“, hier „Lonely Flowers“. Jarvis spielt eine Begleitung, die stark auf die Trommeln fokussiert, dazu eine Hi-Hat für den Puls und gelegentliche Beckenschläge (aber auch etwas dumpfer Sound, der diese und die Hi-Hat nicht nett behandelt). Das kommt ziemlich in Fahrt, gegen Ende eskaliert Dyani am Klavier, ein wenig, wie es Chris McGregor mit der Brotherhood oft tat – aber rhythmisch scheinen die beiden nicht immer zusammen zu sein. Der zweite Teil der LP ist dann „South African / The Robin Irland Struff“ – zu Beginn chanten beide, dazu klatschen sie in die Hände. „Bayeza Kusasa“ („They Are Coming Tomorrow“) ist das Traditional, das dann folgt. Nach sechs Minuten oder so wechselt Dyani dann an den Bass und spielt ein tolles Solo, zu dem Jarvis dazukommt, anfangs mit wenigen Trommelschlägen, bis er schliesslich übernimmt, von Dyani mit Arco-Linien im Falsett begleitet – leider auch da echt nicht schön aufgenommen. Allmählich verlagert sich das Gewicht wieder zum Bass, immer noch Arco und über dichte Trommeln, bis Dyani dann den Bogen weglegt und ohne Drums weitersoliert. „Bayeza Kusasa“ und die Drums kehren dann für die letzten paar Minuten zurück, bis das Stück ausgeblendet wird. (Das alte Digitalisat – vermutlich via Inconstant Sol – ist leider auch nicht ohne Fehler, aber klingt direkter und heller als die neue CD – schade.)

Oben die Rückseite der LP von 1980 (Fotos: Elena Carminati, vermutlich auch das auf dem Cover), unten das Cover des 2024er-Reissues (Foto von George Hallett).

--

"Don't play what the public want. You play what you want and let the public pick up on what you doin' -- even if it take them fifteen, twenty years." (Thelonious Monk) | Meine Sendungen auf Radio StoneFM: gypsy goes jazz, #169: Pianistinnen im Trio, 1984–1993 – 13.01.2026, 22:00: #170 – 19.02.2026, 20:00; #171 – 10.03.2026, 22:00; #172 – 14.04.2026, 22:00 | Slow Drive to South Africa, #8: tba | No Problem Saloon, #30: tba