Startseite › Foren › Fave Raves: Die definitiven Listen › Die besten Alben › Labyrinths – Irrlichts Alben-Faves

-

AutorBeiträge

-

Danke für Deinen ausführlichen Kommentar, grünschnabel. Habe ich gerne gelesen.

grünschnabelDas überzeugt mich nicht. Die Langeweile hatten sie zu „echt“ psychedelischen Zeiten viel intensiver kultiviert. Und falls „Echoes“ noch dazuzählt, wäre dies ein Paradebeispiel. Das war repetitive Mucke für die Zugedröhnten, deren Wahrnehmungsvermögen nur noch einer stark gedehnten Zeit gewachsen war. Und die von dir noch angeführten „Tangerine Dream“ betrieben das Prinzip der musikalischen Spannungslosigkeit noch ausgiebiger.

Ich glaube in diesem Punkt müssen wir uns damit begnügen, dass wir auf keinen gemeinsamen Nenner kommen. Für mich liegt in repetitiven Mustern zunächst kein negativer Grundtenor, da man derartiges – wie eben auch in „Echoes“ – sehr effektiv einsetzen kann. Und wenn es Dich beruhigt: Ich dröhne mich beim Musikhören prinzipiell nicht zu – und dennoch waren diese Aufnahmen für mich immer greifbar. Und gerade bei Tangerine Dream und auch einigen anderen Pink Floyd Werken lasse ich mich gerne durch die verwunschensten Keyboardwelten führen, die dieser Zeit zu entlocken waren.

grünschnabel“kleines Pop-Album“…entschieden ‚Nein‘: Wenn schon Pop (ich bezweifle, dass das hier ein glücklicher Begriff ist), dann ist TDSOTM großartig: Eine wunderbar massenkompatibel funktionierende Projektionsfläche für die Bedürfnisse der Post-Hippie-Ära. Die Texte sind so vage, dass fast jeder sein Weltbild darin unwiderlegt spiegeln kann, einzelne Zeilen hingegen klingen so anschaulich-bedeutsam[…]

Den Popbegriff hatte ich im genutzten Kontext weiter unten auf erste Verwunderungen bereits schonmal etwas näher erläutert. Natürlich ist „The dark side of the moon“ kein Popalbum im eigentlichen Sinne, vielleicht aber eines, das mittlerweile als Teil der Popkultur gesehen werden kann.

Ein paar Fragezeichen habe ich zum Nachfolgenden aber doch. Du sprichst von „funktionierenden Projektionsflächen“ – das ist sicher richtig, die Frage ist für mich aber dabei, wie gut die Angelegenheit auch auf tiefe Beobachtung funktioniert. Du sagst es ja selbst: Die Texte sind derart vage, dass sich jeder darin wiederfinden kann. „The dark side of the moon“ spricht einen jeden an, der die Reichen verlacht, mal vor dem Tod Angst bekam, irgendwann meinte verrückt zu werden oder generell allein zu sein – kurzum also so ziemlich jeden. Das ist einerseits – neben anderen Gesichtspunkten – zwar der ewige Markt dieses Albums, beim genaueren Hinsehen aber auch sein ärgstes Problem, da es im Vergleich zu vielen anderen Werken dieser Band dabei erstaunlich blass bleibt. Oder anders: Das Album erlahmt an seinen am besten gefütterten Ambitionen.

grünschnabelInsgesamt sehe ich in deiner Kritik am Album Zutreffendes, was die Beliebigkeit der Texte angeht. Das Konzept ist sicherlich inhaltlich nicht gerade subtil entwickelt. Deine Kritik an der Musik allerdings erscheint mir auch recht beliebig. Da ist m.E. recht wenig Substanz hinsichtlich der Begründungen.

…die auch keine “benennenswerte Struktur” haben. „Any colour you like“ ist ja so typisch für die Band wie nur irgendwas: Über eine Einfachstakkordfolge (Stufen I / IV) entsteht aus mehreren Jam-Sessions langsam ein Song – solcherlei Parts gibt es in „Echoes“, aber auch vielen sonstigen Songs nach Barrett zur Genüge.

Und der Aspekt der Langweiligkeit, den du mehrfach bemühst, ist mir für eine solche Besprechung zu dünn. Letztlich macht der für meine Begriffe von daher auch wenig Sinn, weil TDSOTM für ein Rockalbum bislang überraschend zeitlos erfolgreich ist – offensichtlich also kein Langweiler, kein kurzfristig modischer Hype, sondern ein Faszinosum der Rockmusik.Ich kann Deine Anmerkungen nachvollziehen, finde es aber ungleich schwieriger die Musik selbst – wie auch immer Du es nennen magst – zu kritisieren, da die Richtwerte oftmals relativ unschlüssig sind. Ich kann einen Song nicht derlei abhandeln, dass diese oder jene Note nicht passt, der Takt zu langsam ist und ähnliches – das geht zwar auch, ist aber als umfängliche Abhandlung noch dürftiger. Für mich zählt das Gesamtwerk – und dort spielen Texte, ihr Zusammenwirken mit der Musik, die Gestaltung der Tracks, die Art der Variierungen und Ähnliches eine weitaus größere Rolle. Und gerade „Any colour you like“ wirkt auf mich mehr wie eine arg unfokussierte Fingerübung, die lediglich dem Verbund der Tracks zuträglich ist, als „Song“ aber einerseits konfus klingt, aber auch keinen wirklichen Höhepunkt erreicht, an dem er mich erreichen würde. Du nennst das „Jam“, ich nenne es langweilig und mag dabei gar nichts gegen eher improvisiert wirkende Aufnahmen allgemein etwas gesagt haben. Für mich gibt es einen gewaltigen Unterschied zwischen diesem und „Echoes“, da gerade letzterer eine erstaunliche Spannung aufbaut, sehr subtil ist und mich eine Reihe von Einzelpassagen mehr als faszinieren.

Und zu Deinem letzten Satz: Verkaufszahlen sind natürlich der letzte Beweis für die Qualitäten eines Albums, aber das weißt Du sicher selbst.

--

Hold on Magnolia to that great highway moonHighlights von Rolling-Stone.deJohnny Cash: Leben und Tod einer Country-Legende

Neu auf Disney+: Die Film- und Serien-Highlights im März

Amazon Prime Video: Die wichtigsten Neuerscheinungen im März

Neu auf Netflix: Die Serien-Highlights im März 2026

Neu auf Netflix: Die wichtigsten Filme im März 2026

Netflix: Das sind die besten Netflix-Serien aller Zeiten

WerbungIrrlichtIch glaube in diesem Punkt müssen wir uns damit begnügen, dass wir auf keinen gemeinsamen Nenner kommen. Für mich liegt in repetitiven Mustern zunächst kein negativer Grundtenor, da man derartiges – wie eben auch in „Echoes“ – sehr effektiv einsetzen kann. Und wenn es Dich beruhigt: Ich dröhne mich beim Musikhören prinzipiell nicht zu – und dennoch waren diese Aufnahmen für mich immer greifbar. Und gerade bei Tangerine Dream und auch einigen anderen Pink Floyd Werken lasse ich mich gerne durch die verwunschensten Keyboardwelten führen, die dieser Zeit zu entlocken waren.

Bei „Echoes“ bin ich voll mit im Boot – kann diesen Track völlig drogenfrei genießen, langweile mich kein bisschen, gerate nach dem „Urwald“-Teil in einen rauschartigen Zustand – und liebe den Song einfach heiß und innig. Ich möchte also auch rein gar nichts gegen repetitive Strukturen sagen, sondern nur: Es gab für mich in deinem Text keine überzeugende Überlegung, warum solche Strukturen auf TDSOTM den genannten Gegenbeispielen unterlegen wären. Ich finde sie dort ziemlich auf den Punkt gebracht, ohne dass ich „On the run“ oder „Any colour you like“ mehr lieben würde als „Echoes“.

IrrlichtDen Popbegriff hatte ich im genutzten Kontext weiter unten auf erste Verwunderungen bereits schonmal etwas näher erläutert. Natürlich ist „The dark side of the moon“ kein Popalbum im eigentlichen Sinne, vielleicht aber eines, das mittlerweile als Teil der Popkultur gesehen werden kann.

Ein paar Fragezeichen habe ich zum Nachfolgenden aber doch. Du sprichst von „funktionierenden Projektionsflächen“ – das ist sicher richtig, die Frage ist für mich aber dabei, wie gut die Angelegenheit auch auf tiefe Beobachtung funktioniert. Du sagst es ja selbst: Die Texte sind derart vage, dass sich jeder darin wiederfinden kann. „The dark side of the moon“ spricht einen jeden an, der die Reichen verlacht, mal vor dem Tod Angst bekam, irgendwann meinte verrückt zu werden oder generell allein zu sein – kurzum also so ziemlich jeden. Das ist einerseits – neben anderen Gesichtspunkten – zwar der ewige Markt dieses Albums, beim genaueren Hinsehen aber auch sein ärgstes Problem, da es im Vergleich zu vielen anderen Werken dieser Band dabei erstaunlich blass bleibt. Oder anders: Das Album erlahmt an seinen am besten gefütterten Ambitionen.

Na ja, ob es wirklich erlahmt? Ich denke, dass „Popkultur“ u.a. genau davon lebt, dass sie Massenidentifikation ermöglicht. Und die hat offensichtlich prima funktioniert – über Jahrzehnte hinweg. Aber sicher: Das Album bietet diesbezüglich in der Tiefe dann kaum etwas. Deine Kritik daran ist nachvollziehbar.

IrrlichtIch kann Deine Anmerkungen nachvollziehen, finde es aber ungleich schwieriger die Musik selbst – wie auch immer Du es nennen magst – zu kritisieren, da die Richtwerte oftmals relativ unschlüssig sind. Ich kann einen Song nicht derlei abhandeln, dass diese oder jene Note nicht passt, der Takt zu langsam ist und ähnliches – das geht zwar auch, ist aber als umfängliche Abhandlung noch dürftiger. Für mich zählt das Gesamtwerk – und dort spielen Texte, ihr Zusammenwirken mit der Musik, die Gestaltung der Tracks, die Art der Variierungen und Ähnliches eine weitaus größere Rolle. Und gerade „Any colour you like“ wirkt auf mich mehr wie eine arg unfokussierte Fingerübung, die lediglich dem Verbund der Tracks zuträglich ist, als „Song“ aber einerseits konfus klingt, aber auch keinen wirklichen Höhepunkt erreicht, an dem er mich erreichen würde. Du nennst das „Jam“, ich nenne es langweilig und mag dabei gar nichts gegen eher improvisiert wirkende Aufnahmen allgemein etwas gesagt haben. Für mich gibt es einen gewaltigen Unterschied zwischen diesem und „Echoes“, da gerade letzterer eine erstaunliche Spannung aufbaut, sehr subtil ist und mich eine Reihe von Einzelpassagen mehr als fasziniert.

Und zu Deinem letzten Satz: Verkaufszahlen sind natürlich der letzte Beweis für die Qualitäten eines Albums, aber das weißt Du sicher selbst.

Mit dem letzten Satz wollte ich zum Ausdruck bringen, dass sich dein Empfinden von Langeweile nicht dazu eignet, um einen solch langlebigen Mythos anzukratzen. Wo ich aber wiederum absolut auf deiner Spur bin und deine Überlegungen auch total gut finde: Es geht sicherlich nicht um trockene Musikanalyse, die nur sich selbst genügt. Klar, da müssen immer Zusammenhänge geknüpft werden, ansonsten brächte es keine lohnenswerten Ergebnisse. Wenn du aber vom „Zusammenwirken“ von Texten, Musik, größeren Strukturen usw. sprichst, lässt sich das Eingehen auf die Beschaffenheit der Musik per se nicht umgehen, denn nur so kann das Zusammenspiel mit anderen Aspekten und Faktoren überhaupt verifiziert werden. Zu den Texten und dem sprachlich-inhaltlichen Konzept hast du da mehr gebracht. Ich möchte keinesfalls sagen, du seiest gar nicht auf die Musik eingegangen. Es war für mein Verständnis aber zu viel vages, subjektives Erleben und zu wenig substanzielle Vertiefung in deinem Text, um ein solch „großes“ Album kleiner zu reden.

--

Sorry, grünschnabel, ich hatte Deinen Beitrag vollkommen übersehen. Daher erst jetzt.

grünschnabel Ich möchte also auch rein gar nichts gegen repetitive Strukturen sagen, sondern nur: Es gab für mich in deinem Text keine überzeugende Überlegung, warum solche Strukturen auf TDSOTM den genannten Gegenbeispielen unterlegen wären. Ich finde sie dort ziemlich auf den Punkt gebracht, ohne dass ich „On the run“ oder „Any colour you like“ mehr lieben würde als „Echoes“.

Ok, verstehe. Für mich liegt der markante Unterschied darin, dass für mich vieles auf „The dark side of the moon“ mehr wie Blendwerk und Gimmick agiert – das Album arbeitet mit einer Art Überwältigungstaktik, die von starken Klangstrukturen betrieben wird; in letzter Konsequenz fehlen mir darin aber die Feinheiten, die Schwankungen in diesen Gemälden, das Unerwartete, die sinnlichen Momente und die wirklich aufregenden Sequenzen, die mich auch nach vielen Durchgängen immer noch gespannt auf den nächsten Ton warten lassen. Klar, kann man das „auf den Punkt gebracht“ nennen, ich finde es entgegen den psychedelischen Arrangements der Frühzeit eher konventionell, zwar sehr struktuiert, aber leider ziemlich uninspiriert.

grünschnabelWenn du aber vom „Zusammenwirken“ von Texten, Musik, größeren Strukturen usw. sprichst, lässt sich das Eingehen auf die Beschaffenheit der Musik per se nicht umgehen, denn nur so kann das Zusammenspiel mit anderen Aspekten und Faktoren überhaupt verifiziert werden. Zu den Texten und dem sprachlich-inhaltlichen Konzept hast du da mehr gebracht. Ich möchte keinesfalls sagen, du seiest gar nicht auf die Musik eingegangen. Es war für mein Verständnis aber zu viel vages, subjektives Erleben und zu wenig substanzielle Vertiefung in deinem Text, um ein solch „großes“ Album kleiner zu reden.

Kann ich auch nachvollziehen und werde das zukünftig gerne beherzigen. Gleichsam entspricht das auch meiner derzeitigen Herangehensweise: Ich taste die Lyriks ab und versuche danach die Bilder zu erkennen, die die Musik dazu erschafft. Bei „The dark side of the moon“ war mein natürlich subjektives Erleben dieses, dass es nicht viel zu entdecken gibt – und dass sich dieser Eindruck auch im musikalischen Mäntelchen fortsetzt. Zugegebenermaßen enthält der Text aber natürlich auch ein wenig selbsterklärende Polemik, die auch bewusst so angebracht wurde.

Was Du mit der „Beschaffenheit der Musik“ meinst, hätte ich aber gerne noch näher erläutert.

--

Hold on Magnolia to that great highway moon

WAXAHATCHEE American weekend

1. Catfish

2. Grass stain

3. Rose, 1956

4. American weekend

5. Michel

6. Be good

7. Luminary Blake

8. Magic city wholesale

9. Bathtub

10. I think I love you

11. Noccalula„And pretty soon I’ll have nothing left to cut loose/

Being clumsy’s an explanation, not an excuse.“

Ein Rezensent hat “American weekend” mit einem einzigen Satz gut umschrieben: “Happiness meets sadness and they’re both beautifully human.” Es gibt immer wieder solcherlei Alben, die aus dem Nichts kommen und einen unerwartet und heimtückisch treffen, mit viel Fingerspitzengefühl das Stöckchen nehmen und beginnen unverfroren in Wunden zu stochern. „American weekend“, Katie Crutchfields Debüt, das unter Don Giovanni Records 2012 erschienen ist (unter durchaus erwähnenswerten äußerlichen Umständen in ihrem Schlafzimmer), ist ein spitziger Nagel. Waxahatchee Creek – die Heimat von Crutchfield, irgendwo im Norden von Alabama – ist der Angelpunkt von elf kleinen, extrem persönlichen Geschichten, in denen aber das Wunder und die ganze Schwere der menschlichen Natur anzutreffen ist. Crutchfields Besonderheit dabei: Sie ist ehrlich. Es gibt auf dem gesamten Album kaum Metaphern oder hochgreifende Stilfinessen – ihre Musik zieht die Blumen aus anderen Wurzeln. Entgegen vielen Singer/Songwritern hört man hier nicht die Stimmen von Sandy Denny oder Joni Mitchell zwischen dem Streichmuster erklingen, Crutchfields Background ist spürbar gedämpfter und urbaner, ohne Mythen und Fabeltraditionen – „American weekend“ ist mehr „Either/or“, als „Five leaves left“.Die Songs von Waxahatchee sind alles andere als komplex – meist besteht das Fundament aus einfach angeschlagenen, wenigen Akkorden (C, G, F, A, D, Em, Fm, Am), das Ergebnis ist aber dennoch vor allem eines: Etwas ganz Besonderes. Mir fröstelt es, wenn das dunkle, zutiefst traurige Schlagmuster von „Catfish“ am Anfang erklingt und Crutchfield von der Zeit erzählt, in der sie und er noch gemeinsam vor dem Fernseher saßen (dort taucht auch der ominöse Seewolf auf) und wie die Zeit in einem Nebel aus Sam Cooke Songs und Whiskey verschwimmt, ehe sich der helle Abgrund auftut – „And though now it is hovering darkly over me/It’ll look just like heaven when I get up and leave/You’re a ghost and I can’t breathe“.

In Crutchfields Stimme gibt es ein Element, das ich ganz besonders gerne mag: Sie hat etwas feinfühliges, verwundetes, klingt aber auch ein wenig zerknirscht, raunend, abgeklärt und auf forsche Weise bestimmt. Eine Stimme, die wie gemacht ist, um über die Kämpfe und Klagen und Unzulänglichkeiten mit sich und anderen zu singen. Im Grunde lässt sich „American weekend“ auf ein Wort brechen: Zweifel. Ich lasse ihn herein und ich bereue es im nächsten Moment wieder; ich beachte Dich mit jedem Schritt, aber werde keinen Laut geben („Grass stain“); Ich liebe Dich, aber Du wirst es nie erfahren („I think I love you“); Ich spiele mit dem Feuer – und ich habe mich verbrannt („Luminary Blake“). Sex und Verlangen und Anziehung – und Schmerz und Bereuen und Whiskey und der bittere Morgen danach. Man könnte nun sagen, dass Katie Crutchfield der Generation angehört, die erst den großen Gänseschnabel erhebt, um sich danach geschröpft im Zimmer unter der Decke zu verstecken, weit weg von den Pillen, dem Schnaps, den lautlosen Nächten hoch oben über der Stadt, weg von Männern und zerknitterten Bettlaken und fahlen Erinnerungen – hier wurde aber das Wesen von Einsamkeit intensiver und konkreter gebannt, wie auf fast jedem Album, das sich dem garstigen Beziehungsknatsch annimmt. Tonight’s a blur.Obwohl das Album im besten und wirklichen Sinne Lo-fi ist (empfindliche Ohren mögen zum Nachfolger greifen), gibt es Unmengen kleiner Schattierungen zu entdecken: Die belebende Rhythmik von „Grass stain“, die beklemmende, fast albtraumhaft hypnotische Wucht von „American weekend“, die getragenen Akkorde, die in „Magic city wholesale“ wie tapsende Bewegungen klingen, der schmerzvolle, unheimlich kraftvolle Gesang in „Michel“, die Harmonie im flott gespielten „Be good“ mit Tamburinbegleitung (eine Art Lobgesang auf die unkomplizierte Freundschaft, die eben nicht „messy“ ist) und die ergreifend stürmische und lebendige Klavierinstrumentierung im Abschlusstrack, einem Song, den Crutchtfield nach den Noccalula Wasserfällen in Alabama benannt hat. „Noccalula“ ist eine Art Bestandsaufnahme, in der alles zusammenfließt: Die Träume und Vermutungen (er wird Ehemann, ihr bleibt ihre Heimat) vermischen sich mit klaren Vorsätzen von Trennung und erhoffter Selbstständigkeit („You’re in the Carolinas and I’m going to New York/And I’ll be much better there/Or that’s what I’m hoping for/And we will never speak again“) und den vielen Kanten und Schrulligkeiten, die Liebe ausmacht. Zweifel und Hoffnung und Zweifel.

„American weekend“ ist ein Sinnen über „was wäre wenn, wie könnte es gewesen sein und wie es ist wirklich“. Ein sehr interessanter Moment findet in „Rose, 1956“ statt. Der Song beginnt mit einem trockenen Schlag und klingt besinnlich – thematisch beginnt die Reise an Heiligabend. Der Gesang wird dringlicher, die Akkorde hastiger – und man reist einige Zeit zurück, als Rose (ich nehme an ihre Großmutter) mit fünfzehn heiratet und ihr Körper zunehmend von Krankheit und Zigarettenrauch schmächtig wird (hier gibt es eine andere Interpretation, „Rose“ könnte so auch als Gleichnis zu verstehen sein). In diesem amerikanischen Portrait spiegelt sich eben auch das Leben anderer Menschen, das von Dom, von Allison, die sich nur meldet, wenn ihre Welt mal wieder zusammenbricht – Allison Crutchfield ist Katies Zwillingsschwester, mit der sie einstmals die Band P.S. Elliot unterhielt – und den ungezählten, ungenannten Männern, die nur am Morgen, in der Badewanne, wieder schmerzlich ins Gedächtnis geraten.

„Bathtub“ ist mir von allen Waxahatchee Songs vielleicht der liebste, ein traurig offenherziges Klimpern unter Wasser. Ich liebe alles daran: Ihren intensiven Gesang, der zart und rührend schwach erklingt, dann aber auch innerlich aufgebracht und klagend die eigenen Laster besingt.

„I confuse you/And I tell you not to love me

But I still kiss you when I want to

And I lament, you’re innocent

But somehow the object of my discontent

And it’s fucked up, I let you in

Even though I’ve seen what can happen”

Herzzereißend, wie Otis Hart treffend schreibt.Ihr superbes Songwriting hat Katie Crutchfield bis heute nicht verloren, “Cerulean salt”, das ein Jahr später erschien, war jedoch ein großer Sprung in kaltes Wasser – aus dem muffigen Kaffeehaus in Waxahatchee Creek wurde Philadelphia, aus Lo-fi Gebrechlichkeit ein kraftvoller Punkrock Sound samt ordentlicher Stromverkablung. Und aus zudringlichen Empfindungen in stiller Abgeschiedenheit ein Stück Erinnerung – ihr Partner Keith Spencer spielt auf ihrem zweiten Album gar Schlagzeug. Ein weiterer Beweis, dass glückliche Liebe ein mieser Bremsstein für markerschütternde Kunst ist.

„Take my word for it / I’m not worth it“

(*****)--

Hold on Magnolia to that great highway moon

AnonymInaktivRegistriert seit: 01.01.1970

Beiträge: 0

Ganz großartig!

Du weißt ja, wie sehr ich deine Texte liebe. Immer wieder schaffst du es, mit deinen schönen und gleichzeitig immer mitreißend spannenden Umschreibungen, mir Töne ins Hirn zu zaubern, die sich dort dank sträflicher Unkenntnis des Interpretens nie im Leben eingefunden hätten. Auch diesmal eine tolle Beschreibung: sehr fließend und wie immer eine schöne Balance zwischen romantischen Verbildlichungen und sachlicher Beobachtung, stets ummantelt von einer beeindruckender Kompetenz.Danke lieber Daniel. Danke, dass du meine Fantasie immer wieder aufs Neue zum Blühen bringst und mir Alben schmackhaft machst, mit denen ich vermutlich niemals in Berührung gekommen wäre. Gerne würde ich mich mehr zum Inhalt äußern, wie gesagt fehlt es mir da an allen Ecken und Enden an Informationen. Ich werde mich da aber – ganz entgegen meiner sonstigen Gepflogenheiten – in Youtube mal einhören, hier den einen oder anderen Eindruck fallen lassen und vor allem auf weitere Leser mit Rückmeldungsambitionen und als mögliche Konsequenz eine regelmäßige Weiterführung dieses schönen Threads hoffen.

--

GrievousAngelDanke, dass du meine Fantasie immer wieder aufs Neue zum Blühen bringst und mir Alben schmackhaft machst, mit denen ich vermutlich niemals in Berührung gekommen wäre.

Danke und Bitte und Dankesehr

Freut mich sehr, wenn hier so mancher gerne mitliest – und vielleicht auch etwas mitnimmt. Ich glaube, man merkt da auch relativ schnell, ob die Herangehensweise an Musik für einen selbst passt, oder nicht. Bei mir ist die eigene Empfindung zur Platte immer Teil der „Erklärung“, auch wenn in den letzten Jahren die Beschreibungen doch etwas sachlicher – und vor allem auch kürzer – geworden sind, mich macht es im Rückblick ziemlich baff, wie ich mal rund zehn Seiten über „Third“ schreiben konnte.

Wie Dir Waxahatchee gefällt, würde mich natürlich auch sehr interessieren. Spontan wäre ich bei einer Einschätzung ratlos, kann mir aber vorstellen, dass Du damit schon etwas anfangen kannst. Mich haben damals diese 2:33 zum glühenden Fan gemacht.

--

Hold on Magnolia to that great highway moon

AnonymInaktivRegistriert seit: 01.01.1970

Beiträge: 0

Hat tatsächlich etwas, schöne Nummer. Um mich zum Instant-Fan zu machen reichen mir zweieinhalb Minuten zwar nicht, um meine Neugier zu schüren indes schon.

I don’t care

if I’m too young to be unhappyOh ja……

--

GrievousAngelUm mich zum Instant-Fan zu machen reichen mir zweieinhalb Minuten zwar nicht, um meine Neugier zu schüren indes schon.

Ich glaube, man findet via youtube praktisch alles, was Crutchfield bisher aufgenommen hat – vor allem ungesperrt -, aber ich fand das Video zu entwaffnend, um es unerwähnt zu lassen. Toll sind aber auch die kurzen LastFm- und BNTYK Sessions.

--

Hold on Magnolia to that great highway moon.edit

--

"...and if I show you my weak side ... will you sell the story to the ROLLING STONE ? ... Roger Waters - The Final Cut "1983"Ja?

--

Hold on Magnolia to that great highway moon

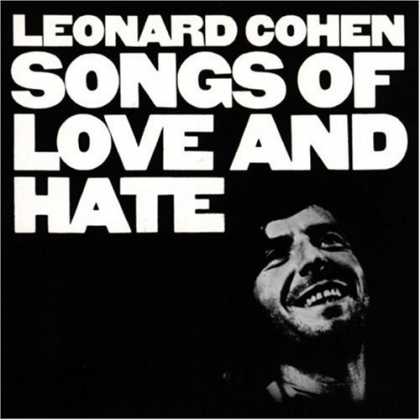

LEONARD COHEN: Songs of love and hate

1. Avalanche

2. Last year’s man

3. Dress rehearsal rag

4. Diamonds in the mine

5. Love calls you by your name

6. Famous blue raincoat

7. Sing another song, boys

8. Joan of arc„Mir gefällt die Vorstellung, dass man ein Lied schreibt und es dann seines Weges geht und die Menschen vergessen, wer es geschrieben hat. Das Lied geht durch die Welt und verändert sich und dann hört man es dreihundert Jahre später wieder, wenn ein paar Frauen ihre Kleider am Fluss waschen und eine von ihnen summt diese Melodie“ (Cohen, 1998)

Leonard Cohen war für mich immer alles zugleich. Ein Dichter, der sich nie als Dichter beschreiben würde, weil er dafür zu bescheiden war. Der Mann, der im Kloster Mount Baldy nahe Los Angeles „der Stille“ Zen-Mönch wurde, sich aber bis zuletzt als Jude gesehen hat, wenn auch nie als ausgesprochen religiöse Person. Der charmante Ladies‘ man, der die Linderung seines Leidens in Sex suchte, der gleichsam Mann und Frau im ewigen, erbarmungslosen Krieg miteinander sah. Der Typ, der an einer Straßenecke oder unter einem Balkon ein Lied auf der Laute anstimmt, bis man ihm von seinem Weltruhm erzählt. Der Mann, dem Phil Spector einen Revolver an den Hals drückte und sagte „Leonard, ich liebe Dich“ und der antwortete „Das hoffe ich, Phil“. Der Leonard, dessen Texte im Wesen oft politisch sind, der aber Slogans stets verabscheute. Der Bob Dylan schätzte und Michael Jackson für einen großen Poeten hielt. Der zwischen den Zeilen so viel Ehrfurcht und subtile Erotik verpackte. Dem man oft Schwermut nachsagte, der aber gleichsam einen brillanten Humor besaß. Der die ganze Welt bereiste, aber immer wieder nach Montreal und zu seiner Kultur zurückkehren musste, obwohl ihm die Kälte Kanadas nicht zuträglich war. Ein „schöner Verlierer“, der hundertzwanzig Jahre alt werden wollte.

Es gibt vermutlich keinen Songwriter, der mein Leben so sehr bereicherte und mich als schreibender Musiker derart inspiriert hat. Sein Werk lernte ich mit „Songs of Leonard Cohen“ kennen, das ich vom ersten Tag an geliebt habe. Danach kam „Songs of love and hate“, ein gewaltiges Monument aus Schönheit, Gottesfürchtigkeit, Einsamkeit, beißendem Humor, Liebe und Hass. Cohen selbst empfand dieses dritte, von Bob Johnston produzierte, Werk im Rückblick stellenweise als zu melodramatisch, teils, wie bei „Famous blue raincoat“, auch als unfertig.

Das Album beginnt mit diesen morbiden, abgehakten Gitarrenmotiven, die Cohen oft verwendete und die hier mit den Streicher-Arrangements in „Avalanche“ zu einem Orkan verdichtet sind, beklommen, niederwalzend. Ich mag die Boshaftigkeit, Enttäuschung und Rachelust, die aus der Stimme zischt. Die Stilisierung als buckliger Krüppel, der sich mit all seinen Gefühlen auslieferte und nun ertragen muss, wie er nur noch von den kleinen Brocken zehrt, die ihm als Liebe angeboten werden, bekommt eine erschütternde Wendung – die Selbstermächtigung des Songs, der auf einem seiner Gedichte basiert, ist ein Zeugnis für die Art, wie Cohen einen Twist in die Thematik bringt. Wie bei kaum einem anderen Songwriter funktionieren seine Lyrics auf mehreren Ebenen. Ist „Avalanche“ die Entfesslung eines wütenden Kerls, der verschmäht wurde (das Album kann auch als Anhang zur gescheiterten Ehe mit Marianne Ihlen verstanden werden) oder greift Cohen, wie so oft, religiöse Gedanken auf und das abschließende „It is your flesh that I wear“ beschreibt den inneren Dialog zwischen Mensch und (seinem) Schöpfer? Es gibt zahlreiche Zeilen, mit denen sich beide Erklärungsmuster verdeutlichen ließen.

„Songs of love and hate“ ist eine Werk, in dem viele Randnotizen auf dezente Weise eingeflochten sind (seine Begegnung mit Nico, der Mord an Sharon Tate, der m.E. in „Diamonds in the mine“ aufgegriffen wird), ein Album, bei dem man auch nach Jahren noch einzelne Zeilen entschlüsseln kann. Andere sind dafür erstaunlich konkret. In „Joan of Arc“ verdeutlicht sich viel von Cohens Wesen – in der Person der Jeanne d’Arc, die gerichtet wird und in den letzten Momenten ihren Schmerz dem Feuer preisgibt, erzählt, dass sie der Krieg müde gemacht hat, sie sich zum normalen Leben zurücksehnt und sich im letzten Akt mit dem brennenden Tod vermählt. Cohen selbst beschrieb, dass die Aufnahme für ihn etwas Ehrfurchtsvolles hatte, das sich nicht wiederholen ließe. Es zeigt gleich drei sehr wichtige Elemente seiner Kunst: Cohens Faszination für würdige, glorreiche Frauen, seine ewige Sinnsuche, die ihn vom Judentum, zum Buddhismus, zu Scientology und zuletzt immer wieder zu biblischen Texten führte, von denen er jeden Morgen ein paar wenig las – und für seinen Humor im abschließenden Kommentar des Tracks „Myself I long for love and light/but must it come so cruel, and oh so bright?“.

Einen ähnlichen Kniff gibt es auch in „Dress rehearsal rag“, in dem eine Person die Fetzen seines erfolglosen Lebens betrachtet und aus dem Spiegel die unerschütterliche Verbitterung blickt. Die Lebensgeister sind trüb geworden, der Bart lang, die Tassen rissig, das Wasser entsetzlich kalt – alles Goldene, alle Liebe, alles Schöne, jede Möglichkeit sich aufzurichten ist verblichen: „That’s not the electric light, my friend/that is your vision growing dim“. In drei Versen gellt der Prozess der inneren Auslöschung, zuletzt verbildlicht in einem grotesken Weihnachtsmann, der die Rasierklänge hält – dann schwenkt die Kamera. „Dress rehearsal rag“ quäkt es mehrfach garstig über die auseinanderfallende Szenerie. Die Generalprobe des Theaterstücks ist vorbei.

Zahlreiche Tracks aller Schaffensphasen, vor allem auch jedem einzelnen von „Songs of love and hate“, könnte und sollte man einige Worte mehr widmen, aber es ist nicht nur die Eleganz, die Subtilität und Tiefe seiner Lyrics, die mich stets beeindruckte: Es ist auch die Musik und seine Stimme selbst, die auf erstaunliche Weise zeitlos sind. Ein Bogen zum ersten Zitat: Cohens Musik strahlt eine Würdigkeit und Erhabenheit aus, die an Traditionals erinnert, an Kunst, die wie eine Säule nach Jahrhunderten noch irgendwo aus dem Boden ragt. Ein wenig Staub hat sich abgesetzt, ein paar Risse durchziehen das Gestein, aber das Material ist immer noch unbefleckt. Ich war mit manchen Produktionen der späteren Werke nicht allzu glücklich, da sie zeitweise gegen die Emotionen der Songs arbeiten (die burleske Welt von „Death of a ladies‘ man“ ausgenommen), mit den Jahren konnte ich mich allerdings zunehmend mehr damit arrangieren. Cohens teils von Flamenco inspirierte Gitarrenspiel hat mich selbst ans Instrument gebracht, neben „Milk and honey“ gab es keinen Track, den ich in meiner Jugend so gerne selbst spielen können wollte, wie „Famous blue raincoat“. Er hat sich nie als guten Sänger gesehen, teilweise seine Stimme verabscheut, es muss nicht verwundern, dass auf den späteren Releases zunehmend mehr Frauen sein Werk im Duett bereicherten. Als Gitarrist fand er sich oft unterschätzt, gleichsam als Musiker grundsätzlich limitiert und bei den Aufnahmen von „Songs of Leonard Cohen“ zeigte sich eine erstaunliche Unsicherheit gegenüber seinen Mitmusikern. Cohen war bescheiden, auch gerissen und erfreut, wenn seine Kunst viele Hörer erreichte oder gar einen Preis erhielt – ich glaube, dass er nie eine Rolle gespielt hat, sondern alle Widersprüche irgendwie zum großen Begriff Menschsein dazugehörten. Ein erfülltes Leben.

Mein vielleicht liebster Autor, Sándor Máraí, schrieb einmal über den großen russischen Dichter Puschkin: „Ein großer Dichter irrt nicht. Er verlässt sich auf seinen Instinkt und schreibt und lebt und stirbt, wie es sich ziemt“. So auch Cohen, der „the book of longing“ nun endgültig geschlossen hat. „And who shall I say is calling?“ hieß es einst in „Who by fire“. „Hineni, hineni/I’m ready, my lord.“ mit den letzten Atemzügen.

Lebe fort, Leo, irgendwo auf der Boogie Street. Tränen, Dank, Hochachtung.

--

Hold on Magnolia to that great highway moon

AnonymInaktivRegistriert seit: 01.01.1970

Beiträge: 0

Ich wünschte, ich könnte so über Kunst schreiben, die ich liebe. Toller Text. Danke dafür. :)

--

Danke Irrlicht für diesen ergreifenden Text, der nicht nur das Album, sondern ganz viel von Cohens Magie zusammenfasst. „Songs Of Love And Hate“ ist auch eines meiner liebsten Alben (ich schwanke häufig zwischen den ersten vieren), auch wenn es ich nicht oft höre(n kann). Diese Ambivalenz aus Schönklang vs Bedrohung, Zartheit vs Gewalt… lässt das Album noch größer, wichtiger wirken als seine übrigen Werke.

--

and now we rise and we are everywhereEin äußerst gelungener Text. Deine Analysen und Beschreibungen deiner Eindrücke zu ausgewählten Albumtracks sind tiefsinnig, zugleich aber auch nachvollziehbar und gut geschrieben. Du hast an manchen Stellen gut Kontextinformationen einfließen lassen.

Nur an einer Stelle muss ich widersprechen:

Zitat:

„Ich war mit manche[n] Produktionen der späteren Werke nicht allzu glücklich, da sie [arbeiten] zeitweise gegen die Emotionen der Songs“

Das empfinde ich absolut nicht so, im Gegenteil. Aber das ist vermutlich eine individuelle Sache, wie man das wahrnimmt.

Die „cheesy“ Keyboards auf dem Album I’m Your Man intensivieren für mich noch die Emotionen, und der Gesang von Jennifer Warnes und Sharon Robinson ebenso.

--

when there's nothing left to burn, you have to set yourself on fireHarry RagIch wünschte, ich könnte so über Kunst schreiben, die ich liebe. Toller Text. Danke dafür.

Lieben Dank

nikodemusDanke Irrlicht für diesen ergreifenden Text, der nicht nur das Album, sondern ganz viel von Cohens Magie zusammenfasst. „Songs Of Love And Hate“ ist auch eines meiner liebsten Alben (ich schwanke häufig zwischen den ersten vieren), auch wenn es ich nicht oft höre(n kann). Diese Ambivalenz aus Schönklang vs Bedrohung, Zartheit vs Gewalt… lässt das Album noch größer, wichtiger wirken als seine übrigen Werke.

Die ersten vier Werke sind auch allesamt fantastisch. Wobei ich streng genommen bislang nur „New skin for the old ceremony“ ähnlich ergreifend finde, wie „Songs of love and hate“. Es ist aber gut möglich, dass ich bald auch das Debut in meiner Top100 wiederfinden wird.

Mozza@irrlicht Das empfinde ich absolut nicht so, im Gegenteil. Aber das ist vermutlich eine individuelle Sache, wie man das wahrnimmt. Die „cheesy“ Keyboards auf dem Album I’m Your Man intensivieren für mich noch die Emotionen, und der Gesang von Jennifer Warnes und Sharon Robinson ebenso.

„Individuelle Sache“, ja. Es ist ja kein Geheimnis, dass ich einen großen Faible für eher sparsame Arrangements und Produktionen habe. Je spärlicher, desto besser, speziell bei Cohen, wo nach meinem Gefühl die Texte und seine Stimme dadurch stärker zur Geltung kommen. Er sieht das selbst anders und hat einen großen Nutzen in ergänzenden Stimmen, Drumcomputern und anderem gesehen, zunächst auch, weil es ihm zusätzliche Möglichkeiten eröffnete und er seine Stimme isoliert als schrecklich empfand. Seine Wertschätzung für Jennifer Warnes, die ein Coveralbum aufnahm, ist ja gut dokumentiert.

--

Hold on Magnolia to that great highway moon -

Schlagwörter: Faves, Irrlicht's Faves, Musik-Blog, Portishead, Reviews, Third

Du musst angemeldet sein, um auf dieses Thema antworten zu können.