Startseite › Foren › Fave Raves: Die definitiven Listen › Die besten Alben › Labyrinths – Irrlichts Alben-Faves › Antwort auf: Labyrinths – Irrlichts Alben-Faves

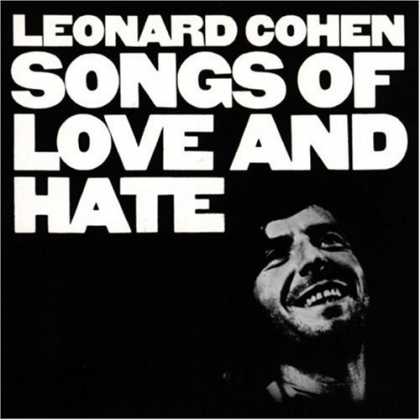

LEONARD COHEN: Songs of love and hate

1. Avalanche

2. Last year’s man

3. Dress rehearsal rag

4. Diamonds in the mine

5. Love calls you by your name

6. Famous blue raincoat

7. Sing another song, boys

8. Joan of arc

„Mir gefällt die Vorstellung, dass man ein Lied schreibt und es dann seines Weges geht und die Menschen vergessen, wer es geschrieben hat. Das Lied geht durch die Welt und verändert sich und dann hört man es dreihundert Jahre später wieder, wenn ein paar Frauen ihre Kleider am Fluss waschen und eine von ihnen summt diese Melodie“ (Cohen, 1998)

Leonard Cohen war für mich immer alles zugleich. Ein Dichter, der sich nie als Dichter beschreiben würde, weil er dafür zu bescheiden war. Der Mann, der im Kloster Mount Baldy nahe Los Angeles „der Stille“ Zen-Mönch wurde, sich aber bis zuletzt als Jude gesehen hat, wenn auch nie als ausgesprochen religiöse Person. Der charmante Ladies‘ man, der die Linderung seines Leidens in Sex suchte, der gleichsam Mann und Frau im ewigen, erbarmungslosen Krieg miteinander sah. Der Typ, der an einer Straßenecke oder unter einem Balkon ein Lied auf der Laute anstimmt, bis man ihm von seinem Weltruhm erzählt. Der Mann, dem Phil Spector einen Revolver an den Hals drückte und sagte „Leonard, ich liebe Dich“ und der antwortete „Das hoffe ich, Phil“. Der Leonard, dessen Texte im Wesen oft politisch sind, der aber Slogans stets verabscheute. Der Bob Dylan schätzte und Michael Jackson für einen großen Poeten hielt. Der zwischen den Zeilen so viel Ehrfurcht und subtile Erotik verpackte. Dem man oft Schwermut nachsagte, der aber gleichsam einen brillanten Humor besaß. Der die ganze Welt bereiste, aber immer wieder nach Montreal und zu seiner Kultur zurückkehren musste, obwohl ihm die Kälte Kanadas nicht zuträglich war. Ein „schöner Verlierer“, der hundertzwanzig Jahre alt werden wollte.

Es gibt vermutlich keinen Songwriter, der mein Leben so sehr bereicherte und mich als schreibender Musiker derart inspiriert hat. Sein Werk lernte ich mit „Songs of Leonard Cohen“ kennen, das ich vom ersten Tag an geliebt habe. Danach kam „Songs of love and hate“, ein gewaltiges Monument aus Schönheit, Gottesfürchtigkeit, Einsamkeit, beißendem Humor, Liebe und Hass. Cohen selbst empfand dieses dritte, von Bob Johnston produzierte, Werk im Rückblick stellenweise als zu melodramatisch, teils, wie bei „Famous blue raincoat“, auch als unfertig.

Das Album beginnt mit diesen morbiden, abgehakten Gitarrenmotiven, die Cohen oft verwendete und die hier mit den Streicher-Arrangements in „Avalanche“ zu einem Orkan verdichtet sind, beklommen, niederwalzend. Ich mag die Boshaftigkeit, Enttäuschung und Rachelust, die aus der Stimme zischt. Die Stilisierung als buckliger Krüppel, der sich mit all seinen Gefühlen auslieferte und nun ertragen muss, wie er nur noch von den kleinen Brocken zehrt, die ihm als Liebe angeboten werden, bekommt eine erschütternde Wendung – die Selbstermächtigung des Songs, der auf einem seiner Gedichte basiert, ist ein Zeugnis für die Art, wie Cohen einen Twist in die Thematik bringt. Wie bei kaum einem anderen Songwriter funktionieren seine Lyrics auf mehreren Ebenen. Ist „Avalanche“ die Entfesslung eines wütenden Kerls, der verschmäht wurde (das Album kann auch als Anhang zur gescheiterten Ehe mit Marianne Ihlen verstanden werden) oder greift Cohen, wie so oft, religiöse Gedanken auf und das abschließende „It is your flesh that I wear“ beschreibt den inneren Dialog zwischen Mensch und (seinem) Schöpfer? Es gibt zahlreiche Zeilen, mit denen sich beide Erklärungsmuster verdeutlichen ließen.

„Songs of love and hate“ ist eine Werk, in dem viele Randnotizen auf dezente Weise eingeflochten sind (seine Begegnung mit Nico, der Mord an Sharon Tate, der m.E. in „Diamonds in the mine“ aufgegriffen wird), ein Album, bei dem man auch nach Jahren noch einzelne Zeilen entschlüsseln kann. Andere sind dafür erstaunlich konkret. In „Joan of Arc“ verdeutlicht sich viel von Cohens Wesen – in der Person der Jeanne d’Arc, die gerichtet wird und in den letzten Momenten ihren Schmerz dem Feuer preisgibt, erzählt, dass sie der Krieg müde gemacht hat, sie sich zum normalen Leben zurücksehnt und sich im letzten Akt mit dem brennenden Tod vermählt. Cohen selbst beschrieb, dass die Aufnahme für ihn etwas Ehrfurchtsvolles hatte, das sich nicht wiederholen ließe. Es zeigt gleich drei sehr wichtige Elemente seiner Kunst: Cohens Faszination für würdige, glorreiche Frauen, seine ewige Sinnsuche, die ihn vom Judentum, zum Buddhismus, zu Scientology und zuletzt immer wieder zu biblischen Texten führte, von denen er jeden Morgen ein paar wenig las – und für seinen Humor im abschließenden Kommentar des Tracks „Myself I long for love and light/but must it come so cruel, and oh so bright?“.

Einen ähnlichen Kniff gibt es auch in „Dress rehearsal rag“, in dem eine Person die Fetzen seines erfolglosen Lebens betrachtet und aus dem Spiegel die unerschütterliche Verbitterung blickt. Die Lebensgeister sind trüb geworden, der Bart lang, die Tassen rissig, das Wasser entsetzlich kalt – alles Goldene, alle Liebe, alles Schöne, jede Möglichkeit sich aufzurichten ist verblichen: „That’s not the electric light, my friend/that is your vision growing dim“. In drei Versen gellt der Prozess der inneren Auslöschung, zuletzt verbildlicht in einem grotesken Weihnachtsmann, der die Rasierklänge hält – dann schwenkt die Kamera. „Dress rehearsal rag“ quäkt es mehrfach garstig über die auseinanderfallende Szenerie. Die Generalprobe des Theaterstücks ist vorbei.

Zahlreiche Tracks aller Schaffensphasen, vor allem auch jedem einzelnen von „Songs of love and hate“, könnte und sollte man einige Worte mehr widmen, aber es ist nicht nur die Eleganz, die Subtilität und Tiefe seiner Lyrics, die mich stets beeindruckte: Es ist auch die Musik und seine Stimme selbst, die auf erstaunliche Weise zeitlos sind. Ein Bogen zum ersten Zitat: Cohens Musik strahlt eine Würdigkeit und Erhabenheit aus, die an Traditionals erinnert, an Kunst, die wie eine Säule nach Jahrhunderten noch irgendwo aus dem Boden ragt. Ein wenig Staub hat sich abgesetzt, ein paar Risse durchziehen das Gestein, aber das Material ist immer noch unbefleckt. Ich war mit manchen Produktionen der späteren Werke nicht allzu glücklich, da sie zeitweise gegen die Emotionen der Songs arbeiten (die burleske Welt von „Death of a ladies‘ man“ ausgenommen), mit den Jahren konnte ich mich allerdings zunehmend mehr damit arrangieren. Cohens teils von Flamenco inspirierte Gitarrenspiel hat mich selbst ans Instrument gebracht, neben „Milk and honey“ gab es keinen Track, den ich in meiner Jugend so gerne selbst spielen können wollte, wie „Famous blue raincoat“. Er hat sich nie als guten Sänger gesehen, teilweise seine Stimme verabscheut, es muss nicht verwundern, dass auf den späteren Releases zunehmend mehr Frauen sein Werk im Duett bereicherten. Als Gitarrist fand er sich oft unterschätzt, gleichsam als Musiker grundsätzlich limitiert und bei den Aufnahmen von „Songs of Leonard Cohen“ zeigte sich eine erstaunliche Unsicherheit gegenüber seinen Mitmusikern. Cohen war bescheiden, auch gerissen und erfreut, wenn seine Kunst viele Hörer erreichte oder gar einen Preis erhielt – ich glaube, dass er nie eine Rolle gespielt hat, sondern alle Widersprüche irgendwie zum großen Begriff Menschsein dazugehörten. Ein erfülltes Leben.

Mein vielleicht liebster Autor, Sándor Máraí, schrieb einmal über den großen russischen Dichter Puschkin: „Ein großer Dichter irrt nicht. Er verlässt sich auf seinen Instinkt und schreibt und lebt und stirbt, wie es sich ziemt“. So auch Cohen, der „the book of longing“ nun endgültig geschlossen hat. „And who shall I say is calling?“ hieß es einst in „Who by fire“. „Hineni, hineni/I’m ready, my lord.“ mit den letzten Atemzügen.

Lebe fort, Leo, irgendwo auf der Boogie Street. Tränen, Dank, Hochachtung.

--

Hold on Magnolia to that great highway moon