Startseite › Foren › Über Bands, Solokünstler und Genres › Eine Frage des Stils › Blue Note – das Jazzforum › 100 beste Jazzalben des Rolling Stone, kommentiert › Antwort auf: 100 beste Jazzalben des Rolling Stone, kommentiert

vorgarten

33

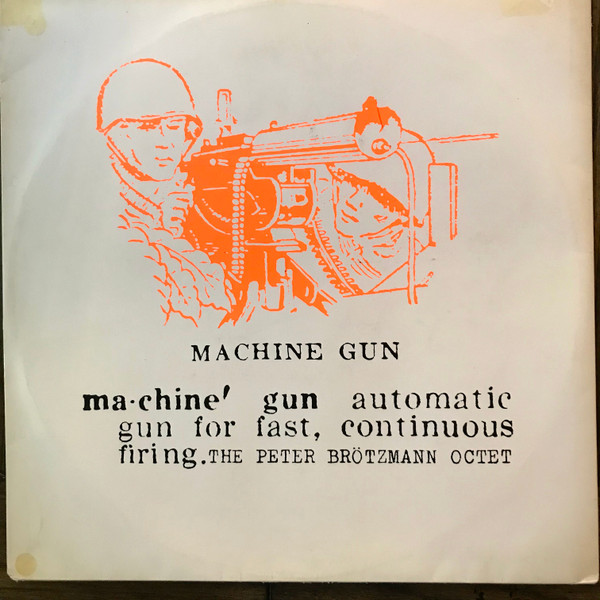

MACHINE GUN

brötzmann, parker, breuker, van hove, kowald, niebergall, bennink, johansson, brötzmann, zipelius (5/1968)

mai 1968. ich habe viel sympathie für das wegbrettern von heuchelei, kleinkariertheit, anpassung, verharmlosung, autoritarismus, restauration. gesellschaften erproben das freie sprechen, den freien ausdruck. an sehr vielen orten auf der welt. aber man kann auch mit der musik anfangen, die durchaus arrangiert, geordnet, konzipiert ist, setzungen vornimmt: ausgeschriebene themen, vorgegebene solo-ordnungen, kontraste, konstellationen. das ist kein wildes alles-auf-einmal, hier reicht das spektrum vom überblasenen krawall bis zum einzelnen angerissenen ton auf dem daumenklavier. nichts davon ist ohne FREE JAZZ und ASCENSION zu denken (die hier noch anstehen), aber neu ist die schnelligkeit, das stop-and-go, das hauruck von aktion, impuls, stille und reaktion. da liegen schon punk und zorn (john) in der luft, und noise in den welligen soundbewegungen: keine wand, vor der man steht, an der man apprallt, sondern ein dynamisches wechselbad, und man ist mittendrin, wenn man sich darauf einlässt.

was auch auffällt, ist, dass sich diese musik in der welt verortet, sich nicht lokal abschließt wie andere improvisationsszenen. die tänzerischen figuren, die r&b-bläsersätze, das südafrikanische thema, beides am ende von zwei stücken, hat die ohren weit offen zu den erfahrungen von anderen. außerdem haben wir es hier mit einem transnationalen netzwerk zu tun, das sich nicht im aufstampfen in der vertrauten guten stube erschöpft: ein deutsch-niederländisch-belgisch-schwedisch-britisches spektrum des freistoßes, das gleichwohl männlich-mackerhaft anschlüsse sucht an eine größere bewegung.

es gab vor ein paar jahren überschneidungen dieses lauten ausdrucks mit „querdenkerischen“ anti-autoritären me-first-schreihälsen. da muss man natürlich differenzieren, und das hat vielleicht weniger mit den musikern selbst zu tun als mit ihren fans bzw. denen, für die sie auch über 50 jahre später den soundtrack liefern. der partner einen freundes von mir ist vor ein paar tagen an covid-19 gestorben – ja, es ist 2025, sowas passiert noch auf der welt, woanders. womit ich zum ausdruck bringen will, dass ich skepsis habe vor schreienden männern. aber auf MACHINE GUN höre ich auch witz, offenheit und einen feinen sinn für schönheit. und ich möchte diese erfahrung eines vollfrontalen wegbretterns auf keinen fall missen. ein stück auf MACHINE GUN heißt „responsible“.

vorgarten

gypsy-tail-wind da krieg ich direkt Lust auf „Machine Gun“, und das ist eher selten der Fall

ich muss gestehen, dass ich MACHINE GUN gestern zum ersten mal gehört habe. keine ahnung warum, ich war ja früh brötzmann-sozialisiert (mein drittes jazzkonzert, glaube ich), wahrscheinlich kam man damals schlecht ran, es fiel mir nicht in die hände…

habe noch länger darüber nachgedacht, wie ich den anti-autoritären gestus dieser musik wahrnehme, der ja irgendwie nicht aus einer ohnmächtigen position heraus kam, und bei dem ich schwer einschätzen kann, ob der immer nur nach oben getreten hat oder strukturell auch nach unten. @.gypsy-tail-wind wird vielleicht nochmal nachschauen, wie irène schweizer das album und seine protagonisten wahrgenommen hat, sie hätte ja hier auch am klavier sitzen können, und das wäre eine sehr starke geste gewesen. aber gut, hätte, wäre, könnte – es hat großen spaß gemacht, sich mit dem album so, wie es ist, auseinanderzusetzen.

Fast vergessen, dass ich dazu nochmal nachgucken wollte … Schweizer war Mitte der Sechziger im Trio mit Mani Neumeier und Uli Trepte unterwegs – für alle drei der Übergang von der Amateur- zur Profimusiker*in. Neumeier konnte als einziger der drei Fahren (das Auto hatte er dank seinem Job als Sanitärmonteur, den er 1965 aufgab), in seinem Peugot-Kombi (Bass quer durch, Trepte sass drunter, Bassdrum auf dem Dach) fuhren sie durch Europa und lernten viele Leute kennen, darunter auch die Wuppertaler – die wie das Schweizer Trio beim Jazzfestival Frankfurt 1966 als Hochstapler bezeichnet wurden. Neumeier war 1966 auch dabei, als Schweizer in Stuttgart zum ersten Mal Cecil Taylor hörte, was sie in eine tiefe Krise stürzte.

Die Zeit (6. Mai 1966) über das 10. Deutsche Jazzfestival in Frankfurt (S. 63):

Beim Frankfurter Jazzfestival war es unfein, sich zu amüsieren. Da trug die Dame das kleine Schwarze und der Herr einen Bart, und beide trugen ernste Gesichter. Das entsprach dem ernsten Tun der Avantgardisten. Sie propagieren den sogenannten Free Jazz: Jeder spielt so schnell, so wild, so laut, so unkonventionell er kann irgendetwas, nur ja nichts, was ein Thema, ein Metrum erahnen liesse. Allein: der Gattungsbegriff Free Jazz führt in die Irre. Ganz so frei ist selbst der bislang freieste Jazz nicht. Man muss den Vergleich, auch wenn er in vieler Hinsicht falsch ist, gebrauchen: In der elektronischen Musik ein ‚Thema‘ zu suchen, wäre verlorene Liebesmüh. Wie dort, gilt es im Free Jazz, Strukturen zu hören, Komplexe, die ausserordentlich genau geplant sind, Steigerungswillen, Richtungsabläufe, Klangfeldmonaten, Instrumentalkombinationen. Die Titel verraten einiges von den Absichten: ‚modul‘, ‚intensity‘ – physikalische oder der Architektur entnommene Begriffe werden hier verwendet. In der ernsten Musik hat das Parallelen: Edgar Varèse nannte ein Flötenstück nach dem Dichtekoeffizienten für Platin ‚density 21,5‘. Könner verstehen sich auf die Freiheiten als neues Medium inzwischen so weit, dass der Hörer ihnen zu folgen in der Lage ist: das Gunter Hampel Quartett, das Manfred Schoof Ensemble; besser noch zeigten es die Amerikaner: das Don Cherry Quintet und das Charles Lloyd QUartet. Bei ihnen kann man formale Anlagen heraushören, kann Strukturen erkennen, findet sogar thematisches Material vor. Was mancher andere, etwas das Peter Brötzmann Trio, das Irène Schweizer Trio oder der oben zitierte Wolfgang Dauner mit seinem Trio dagegen ablieferte, schwankte zwischen technischer Unfähigkeit und Hochstapelei. Und Hochstapelei war beim Frankfurter Jazzfestival oft, zu oft vertreten.

Dieter Fränzel aus Wuppertal wurde zum Manager der Band und organisierte die Gigs – und Brötzmann schnappte Schweizer dann den Drummer weg („weil er ziemlich wild spielen konnte. Aber ich glaube, Mani wollte dann selber nicht, es war ihm zu wild nach einer Weile“ – Schweizer, S. 65). Brötzmann erinnert sich, wie das Trio zum ersten Mal nach Wuppertal kam: „Irènes Trio hat zum Teil zeitweilig in Wuppertal gelebt. Ich hatte meine Familie und eine relativ grosse Wohnung, die kamen also erst einmal alle zu uns, und dann wurden die Matratzen ausgerollt und das Zimmer leer gemacht für mehr Matratzen. Meine Frau Christa war eine phantastische Dame, die aus nichts immer noch eine Suppe auf den Tisch stellen konnte, und ein paar Flaschen Bier gab es auch. Ich habe in den Semesterferien in der Wicküler Brauerei gearbeitet, und da gab es immer ein paar Flaschen umsonst, also irgendwie ging es, wer auch immer vorbeikam, das waren nicht nur Musiker. Ich hatte auch damals schon viele Kontakte zu den bildenden Künstlern, besonders in Richtung England und Schottland, und wenn die vorbeikamen, dann gab es die eine oder andere Flasche Scotch auf den Tisch und ein Stück Brot und eine Suppe, und dann schaute man, dass man ein bisschen Arbeit fand. Uli Trepte ist ein paar Jahre in Wuppertal geblieben und Sven-Ake Johansson auch. Den habe ich mit Kowald in Brüssel in einem Park getroffen, mit seinem Schlagzeug auf dem Fahrrad. Wir haben ihn nach Wuppertal geschafft, ihm etwas zu wohnen besorgt und es gab ein bisschen Arbeit, sodass man überleben konnte. Von Wuppertal aus ging eigentlich immer was. Belgien war damals ein gar nicht so schlechtes Land für die Musik, da gab es einen sehr aufgeschlossenen Radiomann, und es gab Clubs. Ich hatte auch ganz früh beretis Kontakte nach Holland, also man konnte da was machen, oder man fuhr für einen Hunderter nach Berlin und spielte zwei Nächte in irgendeiner Kneipe. Auf dem Kudamm gab es damals das Forum Theater, ein kleines Avantgarde-Theater, da haben wir, also mein Trio und Irènes Trio mit Neumeier und Trepte, das erste offizielle Berliner Konzert gegeben, was sich dann auch in der Presse niederschlug, wenn auch nicht unbedingt sehr positiv.“ (S. 65f.).

Vier Jahre hielt das Schweizer Trio mit Trepte und Neumeier, bevor sie sich mit Peter Kowald und Pierre Favre neue Begleiter suchte. Neumeier spielte dann doch mehr mit Brötzmann (dessen Angebot er ein Jahr vor Schweizers Line-Up-Wechsel abgelehnt hatte) und mit Manfred Schoof. Und Neumeier berichtet, dass er auch mit Guru Guru später zeitweilig in Wuppertal (inkl. wieder bei Brötzmann) gewohnt habe, er galt später – als er nach 20 Jahren wieder mal mit Schweizer spielte – als „der böse Onkel, weil ich Guru-Guru gegründet hatte und angeblich mit Rock kommerziell werden wollte – was natürlich überhaupt nicht stimmt“ (S. 66).

Brötzmann über das Politische (S. 68f.), Kontext ist das Trio mit Han Bennink und Fred Van Hove:

Bennink war das [Politische] immer ganz egal, der hatte natürlich auch nicht unbedingt die Überlebenssorgen, wie wir hatten, also das hängt ja immer damit zusammen, und ich meine, wer konnte schon zufrieden sein mit der politischen Entwicklung, die die Bundesrepublik damals nahm. Jazzmusik war ja immer eine Musik, die, wo sie auch entstanden ist, einen wichtigen gesellschaftlichen Hintergrund hatte. Das hat mich immer an dieser Musik und ihrer Geschichte faszinier, weil das für uns auch wichtig war. Ich habe erst später gelernt, dass die Musik von Sun Ra und seiner Gruppe in der frühen Chicagoer Zeit eine hundertprozentige politische Bedeutung hatte, und wir haben das auf unsere Weise später auch versucht. Die FMP hatte ja gerade in Berlin eine politische Bedeutung und eine politische Aussage, und es hat sich an meiner Grundeinstellung dazu auch nicht viel geändert. Ich habe viele Dinge dazugelernt, natürlich haben wir nicht die Welt verändert, aber wir sind doch in der Lage, Anstösse zu geben und Möglichkeiten aufzuzeigen, anders über Dinge nachzudenken. Einfach mal sein Bewusstsein öffnen für ganz andere Möglichkeiten, neue Möglichkeiten, und das ist immer noch mein Hauptanliegen. Wenn ich in den Staaten ibin, erlebe ich das immer wieder – da kommt dieser Europäer und spielt eine komische Musik und inzwischen gibt es viele junge Leute, die zwar von det Geschichte des amerikanischen Jazz überhaupts nichts wissen, aber auf einmal merken, da ist etwas, das sie angeht. Und das passiert glücklicherweise immer öfter. Da macht dann das Weitermachen schon wieder Sinn, das gibt einem auch selbst wieder ein bisschen mehr Kraft, durchzuhalten und es weiter zu versuchen.

Rüdiger Carl ergänzt, dass er sich zwar immer hauptsächlich als Musiker begriffen habe, „nur dass wir stinkig über alle möglichen Zustände waren und Irène speziell mit ihrer Rolle als Frau in der Musik und in der Gesellschaft. Ich war immer schon gegen normierte Vorstellungen, und die Musik hat das auch beschrieben, die ganze Haltung war politisch. Natürlich war man ein Rebell, die Musik war rebellisch und der ganze innere Auftrag der Free-Music-Szene war rebellisch. Gegen das gesellschaftlich Negative wurde Feuer gelegt, und das war auch die Sprache der Musik damals.“ (S. 69)

1967 hagelt es dann zuhause in Schaffhausen erstmals Kritik: die Musik wurde freier und Schweizers langjähriger Förderer schrieb von „Schockwirkung“, sieht die Arbeit am Aufbau eines Publikums für den modernen Jazz bedroht: „Wenn also schon vielerorts der Begriff ‚Kunst‘ von ‚Können‘ abgeleitet wird, wobei man das letztere sicherlich dem seit über einem Jahr im Profi-Fach [das war damals noch von grosser Relevanz, zumindest in der deutschschweizer Szene, dazu hab ich vor längerem hier auch mal irgendwo geschrieben] tätigen Irène Schweizer Trio zubilligen möchte, so kann man doch auch nicht jene Stimmen überhören, die nach diesem Konzert gewillt sind, ‚Avantgarde-Jazz‘ mit musikalischer ‚Selbstbefriedigung‘ gleichzusetzen.“ (S. 70)

„Early Tapes“ (1967, aber erst 1978 veröffentlicht), Comblain-La-Tour, „Nervensäge“ (eine Basler Konzertkritik über Schweizer), fehlender Swing = Etikettenschwindel, grafische Partituren, „Jazz Meets India“ (Irène meets Ernst-Joachim), Saufgelage („ich habe zwei Glas Wein getrunken und vielleicht einen Ramazotti und habe gewartet, bis die Männer fertig waren mit Saufen. Es war schon schrecklich, wirklich“; „Diese Saufgelage […], das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen“, so Brötzmann: „Das ging ihr sehr auf die Nerven, doch meine Frau hat sich dann um Irène gekümmert. Sie war sowieso, wenn Du Bennink fragst oder wen auch immer, die Seele des ganzen Wuppertal-Betriebes.“; S. 75) – und in dem Moment, als das Trio 1968 allmählich Anerkennung findet, löst sich das Trio auf: „Mani regte mich auf, weil immer noch mehr berühmt werden wollte, er hat sich dann mit Guru-Guru immer mehr Richtung Rock orientiert. Jazz hat ihn immer weniger interessiert, und Uli ist einfach mitgezogen – mitgehangen, mitgefangen.“ (S. 74)

Da sind wir Anfang 1968, ca. Januar – letzter Auftritt des Trios im Kunstgewerbemuseum in Zürich, die „amazing free rock band“ mit den Gästen Barney Wilen und Walty Anselmo (ein schweizer Beat-Gitarrist, der u.a. mit der Rockband Krokodil spielte), Blitzlichtwerfer im Saal … als die Wuppertaler im Mai 1968 „Machine Gun“ aufnehmen, ist Schweizer nicht mehr dort – und ihre beiden ehemaligen Trio-Kollegen auch nicht mehr. Weiter ging es mit Pierre Favre (den sie 1967 kennengelernt hatte) und Peter Kowald, mit dem Schweizer und Favre von 1968 bis 1970 as bereits als Pierre Favre Trio unterwegs waren (doch noch davor, schon am 13. Februar 1968, spielten die beiden mit Jiri Mraz einen Gig in der Kreuzstube in Willisau). Kowald zog ins Hinterland von Luzern, wo Favre und Schweizer bei Paiste in Nottwil arbeiteten. Kowald kam in einem Landgasthof unter und die anderen beiden zahlten ihm immer wieder was, damit er nicht einfach in seinen Kombi sass und beim nächsten Gig nicht mehr dabei war … er zog dann wohl nach Sursee (und bei Brötzmann übernahm Buschi Niebergall, der ja auch auf „Machine Gun“ zu hören ist). Niklaus Troxler, der Mann hinter dem Festival in Willisau, erzählt, wie parallel dazu der kreative Rock aufkam, sie hätten sich nach den Free Jazz-Konzerten „immer im Lokal in so einer alten Scheune getroffen und genau diese Musik gehört, ‚Ten Years After‘ und ‚Jefferson Airplane‘ und dazu getanzt. Da kamen Irène und Peter Kowald auch mit, das gehörte dazu. […] Bei den Free-Jazz-Konzerten kam es vor, dass am Anfang hundert da waren udn zum Schluss noch zwanzig. Das war schon ziemlich zäh.“ (S. 82f.)

Das könnte hier so weitergehen … jedenfalls ist das Wuppertal-Kapitel für die Schweizer Free-Jazzerin, die dort Zugang fand (es ist genau diese eine, oder?), damit zu Ende, das nächste Abenteuer wartete dann in Berlin (Gebers, FMP, die „Kaputtspielphase“, wie Kowald es nannte, die Frauenbands – wie George Lewis begeisterten und aus dem Grafen zu Schlippenbach den Macho herauskehrten).

Das ist jetzt nicht wirklich eine Kontextualisierung – oder nur eine von vielen möglichen, eher Hintergrund für ein faszinierendes „was wäre wenn“, nämlich: was wäre, wenn das Irène Schweizer Trio im Mai 1968 noch zusammen gewesen und auch zu den „Machine Gun“-Sessions geladen worden wäre. Es gibt bestimmt andere Geschichten von den Mitwirkenden, die ja auch aus anderen Gegenden stammten: Belgien, Holland, Schweden, London, Berlin … eine Schweizerin hätte eigentlich schon ganz gut auch noch dazu gepasst.

—

Die Seitenzahlen beziehen sich auf das Buch von Christian Broecking: „Dieses unbändige Gefühl der Freiheit: Irène Schweizer – Jazz, Avantgarde, Politik (Broecking Verlag, Berlin, 2016).

--

"Don't play what the public want. You play what you want and let the public pick up on what you doin' -- even if it take them fifteen, twenty years." (Thelonious Monk) | Meine Sendungen auf Radio StoneFM: gypsy goes jazz, #169 – 13.01.2026, 22:00 | Slow Drive to South Africa, #8: tba | No Problem Saloon, #30: tba