Startseite › Foren › Über Bands, Solokünstler und Genres › Eine Frage des Stils › Blue Note – das Jazzforum › Enja Records › Antwort auf: Enja Records

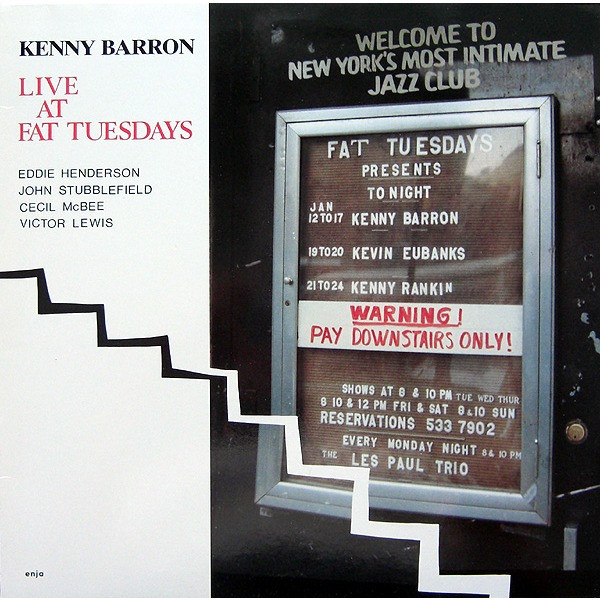

Kenny Barron – Live at Fat Tuesday’s | Die beiden Alben hier folgen im Katalog direkt auf „Red White Black and Blue“ von Marty Cook und „Live at Leverkusen“ von Gunther Klatt & Elephantrombones. Wenn Du ein Album im Quintett (t/ts) mit „There Is No Greater Love“ öffnest, dann ist die Referenz klar: Miles Davis. Und so ist das erst recht, wenn Eddie Henderson das mit Dämpfer tut – am 15. und 16. Januar 1988 im New Yorker Fat Tuesday’s (Jim Anderson und David Baker haben die Aufnahme gemacht). Fünf längere Stücke sind zu hören, auf der 70minütigen CD noch zwei Bonustracks. Die Atmosphäre ist schon im Opener toll, das stellt für meine Ohren „What If?“ schon in den ersten paar Minuten in den Schatten – kommt dazu, dass die Aufnahme schöner ist, klarer als bei RVG. Es folgt eine tolle Solo-Version von „Misterioso“ von Monk, bevor es zu den Originals geht. Barrons Klavier klingt sehr toll – den Kontrast zu Rosewoman und ihrem perkussiv spitzen Latin-Piano finde ich gerade frappant: Barron klingt sehr viel farbiger, obertonreicher, wärmer. Dann ein Set-Closer, wie der Ansage zu entnehmen ist, „Lunacy“, das erste von drei Barron-Originals, mit dem die A-Seite der LP endet. John Stubblefield und Eddie Henderson brennen, Victor Lewis treibt sie an – das hat einen Drang, wirkt so druckvoll und zwingend, wie es fast nur im Live-Rahmen möglich ist.

Auf der B-Seite der LP gibt es zwei weitere Barron-Originals. „Sand Dune“ im mittelschnellen 3/4 klingt so, als hätte es ganz gut auf „Empyrean Isles“ gepasst. Ein Thema aus langen Haltetönen, untermalt von einem gegenläufigen Bass, feinen Schlagzeug-Akzenten und natürlich vom Klavier des Komponisten und Bandleaders. Stubblefield spielt ein tolles Solo, sein Ton etwas weniger voluminös als üblich, gradlinig, sehr konsequent. Henderson übernimmt für ein kürzeres Solo an der gestopften Trompete, singend – mit kleinen Ausrufen zwischen den Phrasen (oder ist das wer anders, der sein Spiel kommentiert?). Und immer wieder höre ich Victor Lewis zu, der auf diesem Album wirklich ausserordentlich toll spielt. Nach dem Leader am Klavier ist auch McBee mit einem flirrenden Arco-Solo zu hören. Dieses längste Stück des Albums ist vielleicht auch mein liebstes. Ich kriege hier den Eindruck, dass die neugewonnene Offenheit von „Scratch“ mit dem, was Barron mit seinen Working Bands (bzw. dieser Working Band hier) macht, zusammenfindet. Mit *518″ endet dann die LP wieder mit einem schnellen Latin-Beat. Stubblefield setzt gleich wieder zu einem tollen Solo an, sehr stringent zunächst, dann bricht er in wildere Gefilde aus, greift die Inputs der Rhythmusgruppe auf. Nach Henderson folgt Barron mit einem rauschenden Klaviersolo.

Das CD-only letzte Drittel (70 Minuten, aber bei so einem tollen Live-Dokument finde ich hier Bonusmaterial sehr willkommen) besteht aus zwei weiteren langen Originals: „Something for Ramone“ von Stubblefield ist das erste, ein Bass-Vamp setzt den Ton, Barron setzt sich rein, dann stellen die Bläser – die hervorragend harmonieren – das Thema vor. Henderson glänzt nach dem Leader am offenen Horn und einem weiteren tollen Barron-Solo ist auch McBee an der Reihe. Der Closer „Dreams“ stammt dann von Henderson und öffnet mit einem langen unbegleiteten Intro von McBee, der so nach zweieinhalb Minuten zu riffen anfängt, worauf die anderen vier einsteigen und eine ähnliche Stimmung wie in „Sand Dune“ schaffen. Rubato, kein durchlaufender Beat, aufsteigende Melodie-Riffs – auch da, wo die Musik sich kurz zu verfestigen scheint, bricht sofort wieder was auf, die Stimmung bleibt offen – und für einmal ist Henderson als erster dran und ist in seiner vielleicht besten Form hier. Nach einem Klaviersolo von Barron, das so halb auch eine Trio-Passage ist, ist gleich nochmal McBee an der Reihe. Ein wunderbarer Closer, den ich echt nicht missen möchte.

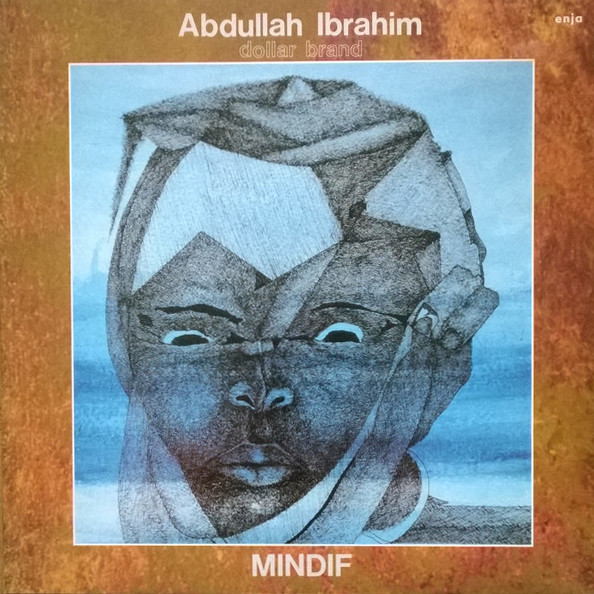

Abdullah Ibrahim – Mindif | Das nächste Album, direkt nach Baron im Katalog, ist „Mindif“ von Abdullah Ibrahim, benannt nach einem freistehenden Berg im Norden Kameruns, wo Claire Denis ihren Film „Chocolat“ drehte, der 1988 in Cannes lief. Das Album von Ibrahim ist der Soundtrack zum Film, den ich leider noch nicht kenne. „I expect from my musicians the same things that I demand from myself […]. They must love the music an be totally honest in their playing. The main point is to find your own voice and translate it into music.“ Dieses Zitat steht am Anfang der anonymen Liner Notes zu meiner CD – in diesem Fall das Reissue von 2000, weil das Album lange eine Lücke war. Ich habe es vermutlich erst so vor 15-20 Jahren gekauft und noch nicht oft gehört – weil ich halt doch die meiste Zeit zu den alten Favoriten greife, wenn ich Ibrahim hören möchte (wenn es ein Ekaya-Album ist, dann meist „No Fear, No Die“, das eine Zeit lang sehr häufig lief, oder „African River“ – also die beiden nächsten for Enja). Die Band ist eine neue. Benny Powell (tb) teilt sie sich mit der des ähnlich panafrikanisch tätigen Randy Weston, Craig Handy (ts/fl) und Ricky Ford (ts/ss) sind die Saxophonisten, David Williams und Billy Higgins die Rhythmusgruppe, die am 7. und 8. März 1988 im Van Gelder Studio dabei waren. Das ist natürlich Lieblingsmusik, wie alles von Ekaya aus der Zeit (die späteren Besetzung der Nuller- und Zehnerjahre fand ich nicht mehr so super, drum die Eingrenzung).

Besonders schön die neue Version von „African Marketplace“ (am Sopran ist Ford sehr anders als am Tenor, weicher, runder Ton, nicht so in alle Richtungen überbordend), das zweite und längste Stück hier. Die Ellington-Anklänge sind präsent, die typischen Dollar-Brand-Melodien, die Rhythmen, die singenden Drums. Billy Higgins scheint sich im Titelstück – im Trio aufgenommen – buchstäblich in einen Ibrahim-Drummer zu verwandeln … und David Williams, den ich bisher irgendwie nie so wirklich zur Kenntnis genommen habe, ist auf dem ganzen Album hervorragend, auch wenn er – im Solo im Titelstück z hören – wieder beinah grenzwertig aufgenommen ist. Wenn Ibrahim da nach dem Bass-Solo wieder einsteigt, stockt mir kurz der Atem.

Es folgen fünf eher kürzere Stücke (3-5 Minuten, wie der Opener „Earth Bird“). In „Protée“ greift Higgin sich eine Guimbri (? auf der Hülle steht „Gambray“) und der Leader chantet, sonst ist nur noch Williams am Bass dabei – es entsteht eine Stimmung, die er auf „Africa – Tears and Laughter“ nicht unähnlich ist. Anderswo greift Ibrahim auch mal zur Bambusflöte (das Sopransax ist inzwischen leider weg, glaube ich). Das wunderbare Tenorsolo in „Star Dance“, das direkt der Shakespeare-Suite von Ellington entspringen könnte, kommt von Ricky Ford – einfach zu bestimmen, weil Craig Handy hier an der Flöte zu hören ist. „Theme for Mark“ gehört ganz dem Leader. Bedauerlich – der Gedanke geht mir schon ein paar Stücke früher durch den Kopf – dass Benny Powell ausserhalb der Ensembles kaum zu hören ist.

Ein kleines Rätsel gibt es am Ende: das Album dauert weniger als 40 Minuten, aber beim Haupteintrag (deutsche LP von 1988) fehlt das kurze „Serenity (The Daybreak Song)“. Bei der US-LP ist es als viertes Stück auf der A-Seite zu finden, bei den CDs steht es als #8 am Schluss. Hier ist Handy nochmal an der Flöte zu hören, nur mit Williams und Higgins, der einen tollen Trommelbeat spielt, punktiert vom Hi-Hat und seltenen Beckenschlägen. Das könnte ebensogut 30 statt 3 Minuten dauern und wäre jeden Augenblick fesselnd.

—

Falls sich wer wundert, wo „Water from an Ancient Well“ (1985 aufgenommen) abgeblieben ist: das Album erschien 1986 bei BlackHawk, gemäss Discogs sind erst die Ausgaben ab 1992 bei Enja/TipToe herausgekommen. Es läuft also auch bei der Umfrage nicht mit.

--

"Don't play what the public want. You play what you want and let the public pick up on what you doin' -- even if it take them fifteen, twenty years." (Thelonious Monk) | Meine Sendungen auf Radio StoneFM: gypsy goes jazz, #169: Pianistinnen im Trio, 1984–1993 – 13.01.2026, 22:00: #170 – 19.02.2026, 20:00; #171 – 10.03.2026, 22:00; #172 – 14.04.2026, 22:00 | Slow Drive to South Africa, #8: tba | No Problem Saloon, #30: tba