Startseite › Foren › Über Bands, Solokünstler und Genres › Eine Frage des Stils › Über die Klasse der Klassik › Neue Musik › Antwort auf: Neue Musik

Symposium „Resonanzen…“ zum Werk Helmut Lachenmanns – Zürich, ZHdK, 9.11.2019

„Resonanzen“, so der Aufhänger des gestrigen Symposiums zum Werk Helmut Lachenmanns in der Zürcher Hochschule der Künste – eine phantastische Gelegenheit, sich noch einmal in das Werk des Komponisten zu vertiefen, der am Vorabend schon bei einem Gesprächskonzert in der Studiobühne des Opernhauses Red und Antwort gestanden hatte. Anlass für die Veranstaltungen ist die Aufführung von Lachenmanns Werk „Das Mädchen mit den Schwefelhölzern“ am Opernhaus Zürich.

—

JÖRN PETER HIEKEL, der gemeinsam mit Claus Spahn, dem Chefdramaturgen der Oper, das Programm zusammenstellte, hielt das erste von sechs Referaten, die von 9:30 bis nach 16 Uhr dauerten, danach folgte noch ein Podiumsgespräch mit dem Komponisten, doch dazu später mehr. Um Resonanzen also ging es bei Hiekel, um Klangschatten, Erinnerungsspuren, um historische Bezüge im Werk HLs. Ausgangspunkt war einst die serielle Musik, die ihrerseits den Versuch darstellte, Neuland zu betreten und jenseits des bekannten Fruchtlandes eigene Kultivierungsfelder anzulegen. Einflüsse, die in den Fünfzigern bei HL präsent waren, sind Webern (vgl. das Programm des Gesprächskonzerts), Schönberg, Debussy und Stravinsky – von letzterem gibt es wohl einen Film, in dem er die Vibrationen erklärt, mit deren Hilfe der späte Beethoven komponierte. Und damit sind wir schon mitten in der Körperlichkeit der Musik HLs – bzw. überhaupt jeder Musik, aber bei HL ist dieser Aspekt von grösster Bedeutung. Ein Schlüsselerlebnis für HL war das Werk „Il canto sospeso“ von Luigi Nono, in dem der seriellen Musik – deren emotionale Unterdeterminiertheit HL bald erheblich stören sollte – erschütternde Texte entgegengestellt werden.

Einen Trümmerhaufen hinterliessen die seriellen Komponisten, indem sie sich über die „Aura“ des bisher bekannten hinwegsetzten – so HL einst über „Gruppen“ von Stockhausen (das er im Laufe des Tages aber als weiterhin beeindruckendes Werk bezeichnete, dessen Verschwinden aus den Programmen bedauerlich sei – ich nahm letztes Jahr beim Lucerne Festival die Gelegenheit wahr, „Gruppen“ gleich zweimal zu hören, nebst weiteren Werken von Stockhausen, sowie Nono und Messiaen). Mit der „Aura“ ist da schon ein weiterer Schlüsselbegriff für das Verständnis der Musik HLs eingeführt, der im Rahmen des Symposiums zwar nicht mehr oft fiel, aber mir in Bezug auf die Musik HLs unmittelbar einleuchtet. HL nun greift die Aura der traditionellen Elemente der und Vorstellungen von Musik zwar an, aber er zerstört sie nicht. Dass er kein Antimusiker ist, kein destruktiver Komponist, kein Zerstörer, wurde im Rahmen der verschiedenen Vorträge sehr deutlich. Webern, der selbst mit Material von Vorgängern umging (so sind die am Vortag gespielten fünf Orchesterstücke Op. 10 ja eigentlich ganze Mini-Dramen im Kleinstformat, da ist alles drin bis hin zum verschmähten Liebhaber mit der Mandoline), so meinte HL einst, sei eine Art „Mahler aus der Vogelperspektive“ – alles sei zugleich neu und vertraut. Und das passt dann wohl für HL selbst ebenso gut.

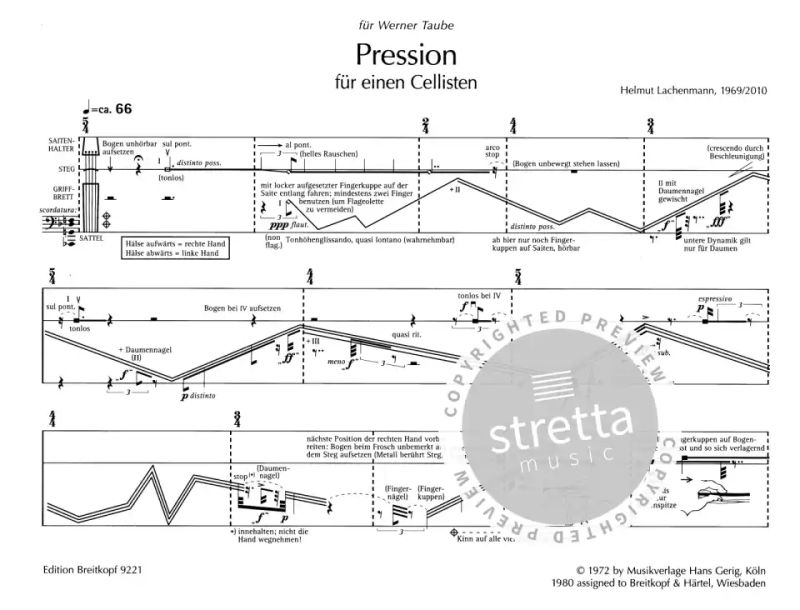

Bei HL gehen die Resonanzen, die Anleihen an frühere Werke, über Zerstörung und Trümmerhäufen hinaus. Er antwortet auf die strukturalistische Musik schon in den Sechzigern, etwa mit seinem Stück „Pression“ für einen Cellisten (das am Vorabend zu hören war). Beim Hören geht es bei HL nicht darum, etwas „zustimmend nachvollziehen“, sondern darum „Rückschlüsse zu ziehen“, er will ein „Umschalten“ auslösen, zum Denken anregen. Die Arbeit mit Resonanzen – „Pression“ ist die Struktur des Mahler-Liedes „Ich bin der Welt abhanden gekommen“ eingeschrieben, in der „Tanzsuite mit Deutschlandlied“ spielt HL auf die „Siciliano“ aus Bachs Weihnachtsoratorium und (unhörbar) auf Strauss‘ „Elektra“ an – findet im „Mädchen“ ihre Fortsetzung, alle bis dahin erprobten Verfahren tauchen wieder auf: auf die Aura einer Oper (da sind sicherlich wieder die im Gesprächskonzert angesprochenen „Traumata“ von Bedeutung) wird nicht mit Zerstörung reagiert sondern eben mit Anklängen, mit Resonanzen.

Diese sind im „Mädchen“ auf verschiedenen Ebenen zu finden. Da ist zuerst die klangliche Ebene mit HLs in die Sechziger zurückreichender „musique concrète instrumentale“, zu hören etwa in der Behandlung des Klaviers oder den aneinander geriebenen Styropor-Blöcken, aber auch in der Einbindung der Sho, einer Art japanischen Mundorgel und rituellen Instrument aus der Gagaku-Musik. Dann gibt es die räumliche Auffächerung, die in der Zürcher Aufführung auch umgesetzt wird mit der Verteilung der MusikerInnen und des Chors in Logen und Rängen (sie wiederum knüpft an „Gruppen“ von Stockhausen oder natürlich an Nonos Spätwerk „Prometeo“ an). Eine weitere Ebene liegt in den Bezügen zu Vorhandenem vor: Musik (Mozart, Humperdinck, aber auch Popmusik) aber natürlich auch Anderes (Fragmente von Radio-Stimmen, die eingespielt werden). Dann ist da die Reaktion auf ein literarisches Werk, das Kunstmärchen von H.C. Andersen – aus dem regressiven Protest des Mädchens wird eine Kapitalismuskritik, das Mädchen zerstört sein „Kapital“, greift die bestehende paternalistische und ständische Ordnung an – und so wird daraus ein gesellschaftskritisches Werk. Natürlich kann hier der Verweis auf den Ensslin-Einschub nicht fehlen, die wie HL einer süddeutschen protestantischen Pfarrersfamilie entstammte. Aber auch der „Leonardo“-Einschub ist zentral, denn hier wird das Hören quasi zum Entziffern, zum Dechiffrieren: es erklingen Silben, Wörter, Satzfetzen, wir erkennen, verstehen, ohne aber zu begreifen. (Die Leonardo-Passage gab es davor schon als separates Werk, „… zwei Gefühle …“, Musik mit Leonardo (1991/92), bei Neos ist davon eine Einspielung mit HL selbst als Sprecher greifbar – dazu unten mehr.)

Hiekel warf am Ende die Frage auf, ob es sich bei „Das Mädchen mit den Schwefelhölzern“ um einen Kulminationspunkt in HLs Schaffen handele. Danach folgten, so meinte er, wieder deutlich reduziertere, abstraktere Werke. Er betonte zum Ende noch einmal – was er davor schon betonte, ich in meinen Notizen aber nicht ausführlicher vermerkte – wie es sich um positive Musik handle, Musik voller Sinnlichkeit und voller vielfältigster Einladungen zum Hören.

Eine Seite aus der Neuausgabe von „Pression“, die 2011 bei Breitkopf & Härtel erschienen ist:

https://www.breitkopf.com/work/3878/pression

Bild von Stretta Music:

https://www.stretta-music.com/lachenmann-pression-fuer-einen-cellisten-nr-286592.html

—

Das zweite Referat stammte von REGINE ELZENHEIMER, die relativ kurzfristig eingesprungen ist für die ausgefallene Julia Spinola. Sie sprach über „Das Mädchen“, aber vor dem Hintergrund des gerade erwähnten Werkes, ihr Referat trug den Titel „‚… zwei Gefühle …‘ / ‚altri sentimenti‘ – Zu Helmut Lachenmanns ‚Das Mädchen mit den Schwefelhölzern'“. Den Einstieg machte Alexander Kluge mit seiner These, dass Oper in ihrer Hochphase als Mittel gegen den Gefühlsstau in der bürgerlichen Kleinfamilie diente. Eine Kraftwerk der Gefühle, die via Oper „entsorgt“ werden. Aus dem Feld – Musik, Gefühle, bürgerliche Gesellschaft – erklärt sich das gespaltene Verhältnis der modernen Kompositionswelt gegenüber der Oper.

HL verwebt im „Mädchen“ Gefühl mit Intellegibilität – es herrscht eine Unmittelbarkeit vor, in der der „der Instrumentalklang als Nachricht seiner Hervorbringung“ zu begreifen ist, womit wir auch wieder bei den am Vorabend aufgeführten Werken „Pression“ „Kinderspiel“ sind. HL zeichnet sich dabei aus durch einen kompositorisch kritischen Umgang mit der Affektwelt, Es geht dabei aber nicht – und da sind wir wieder beim positiven Kern seiner Musik – um Restriktion sondern darum, was mit neuen Ansätzen überhaupt erst möglich wird. Korrosion oder gar die Abfuhr eines Gefühlsstaus (nach Kluge) ist da nicht mehr möglich.

Die Ensslin-Figur wird im „Mädchen“ mit der Titelfigur korreliert. Den Gefühle, der Empathie der RAF für die Opfer des Kapitalismus steht die extreme Kälte gegenüber den Opfern des Linksterrorismus entgegen. Bei HL geht das „Mädchen“ an der Empathielosigkeit, der Kälte der Gesellschaft zugrunde – Ensslin ging es am Ende an ihrer eigenen Gefühlskälte.

Der Leonardo-Einschub handelt von der sinnlichen Vielfalt der Natur. Der Sprecher steht vor einer Höhle und es durchströmen ihn zwei Gefühle: Furcht und Verlangen. Jede Erkenntnis beginnt durch die Sinne – das ist wohl zu verstehen vor dem Hintergrund von HLs Abgrenzung von der seriellen Musik, die ihren Ursprung in Prinzipien hat, nicht in der Wahrnehmung.

Eine weitere interessante Parallele, die ich auch bereits hatte, als ich die Aufführung sah, zeigte Elzenheimer auf, jene nämlich zur „Strafkolonie“ Kafkas: Ensslins Notat endet mit der Klammer „(schreibt auf. unsere haut)“. Das Schreiben auf den Körper ist bei Kafka gewissermassen die letzte Erfahrung, die aber auch möglicherweise ein Verstehen, ein Erkennen in sich birgt. Bei HL wird in der Passage auf die Felle der Trommeln „geschrieben“ bzw. geschabt.

In der „Leonardo“-Passage wiederum wird der Text einer De-Komposition unterworfen, wird phonetisch, zudem zunächst auf zwei Stimmen verteilt, und hier ist wieder die Idee, dass ein „Lesen“ so funktioniert, „als ob der Text abgetastet werden müsse von einem Blinden“ (ein HL-Zitat bei Elzenheimer, wenn ich da nichts durcheinanderbringe). So bleiben quasi Trümmer affektiver Gesten – aus denen aber etwas Neues entsteht bei diesem Abtasten.

Ebenso meint Elzenheimer, gebe es im „Mädchen“ eine Durchlässigkeit (Verweise auf Zen, auf John Cage), die als Gegenmittel zur traditionellen westlichen Musik und ihrer Betonung des Subjektes fungiere.

Das sind jetzt art telegraphische Notizen, was mit der Vortragsform zu tun hat: da wurde mehr oder weniger ein Text abgelesen, der mir in mancher Hinsicht eher als Lektüre- denn als Hörtext konzipiert schien. In der anschliessenden Diskussion bedankte HL sich für den Hinweis auf Kafka, denn daran hätte er gar nicht gedacht gehabt. Ich stelle es mir mitunter ziemlich seltsam vor, einen ganzen Tag lang Referaten zu lauschen, die das eigene Werk erklären – aber da hilft wohl seine ironische Heiterkeit. Mich dünkte auch, dass hie und da ein schalkhaftes Lächeln durch sein Gesicht zog. Er kommentierte längst nicht alles, meldete sich aber doch nach fast jedem Referat zu Wort (nur bei Mersch nicht, weil er danach gleich zur Probe zu „Mouvements“ gehen musste, das im Anschluss noch aufgeführt wurde, und ich glaube zum Vortrag von Mosch konnte er sich auch nicht mehr äussern, die Zeit war halt auch etwas knapp – zu beiden mehr unten). Der Telegramm-Stil passt aber, denn ihn wandte HL selbst am Vorabend öfter an (und dennoch dauerte das Ganze dort drei Stunden!).

In der nachfolgenden Diskussion ging es um den Einbezug der „Leonardo“-Szene in das „Mädchen“. In der Stuttgarter Aufführung, die auf Kairos dokumentiert ist, wurde das gesamte Leonardo-Werk eingefügt, für die Tokyo-Fassung (ECM) dann aber gestrafft und vor allem entinstrumentalisiert: es gibt neben der (inzwischen nur noch einen) Sprechstimme nichts mehr zu hören. Den wundersamen Effekt, den das in Zürich in der Ballet-Version hatte, habe ich ja zu beschreiben versucht). HL meinte, mit der vollständigen Einbindung des eigenständigen Werkes sei das zuviel geworden. Es gab im Referat auch Auszüge aus der Inszenierung von Robert Wilson im Rahmen der Ruhrtriennale. Da stand mit der Jahrhunderthalle in Bochum ein perfekter Ort zur Verfügung, doch wie Angela Winkler aus dem Sprechpart grosses Theater macht, schien gestern allgemein als eher unpassend empfunden zu werden. Ähnlich auch Salome Kammer, die den Part in Stuttgart übernahm. HL meinte, er sei bei Proben oft ekelhaft, lassen den Dingen danach aber ihren Lauf. Er hätte zu den beiden (oder nur zu Kammer?) gesagt, sie sollen sich als „Phonetikmaschinen“ verhalten, nicht als Schauspielerinnen. Ersteres schwebte HL jedenfalls vor und er setzt das auch so um, wenn er den Part selbst übernimmt (in Zürich zumal, ich habe die ECM-Einspielung noch nicht angehört).

Das dritte Referat des Vormittags stammte von ULRICH MOSCH und trug den Titel „Nonos Schatten? Über konzeptionelle Ähnlichkeiten und Differenzen der Musiktheater-Ansätze“. Mosch verglich dabei die unterschiedlichen Ausgangspunkte von Nono und HL, bei ersterem v.a. auf die Werke „Intolleranza“ (es wird in einem Jahr an der Scala in Mailand aufgeführt, Double Bill mit Schönbergs Monodram „Erwartung“ – ich werde zur Stelle sein!) und „Al gran sole carico d’amore“, das gerade am Theater Basel aufgeführt wurde.

Nono, so Mosch, machte engagiertes Theater, Situationentheater (im Gegensatz zum psychologischen Theater), teatro di lotta, wie er es nannte, ein Theater des Kampfes. Diese Linie reicht weiter zu „Al gran sole“ (aber nicht zum späten „Prometeo“). Nono arbeitet mit Montage und Schichtungen, mit Diskontinuität auf allen Ebenen: jener der Handlung, jener des Sichtbaren (Szenographie), der choreographisch-musikalischen Handlungsebene, und jener des Akustischen. Nonos Musiktheater war engagierte Kunst und Kampfmittel und da liegt es nahe, dass es in der Produktion als Ergebnis kollektiver Arbeit entstand bzw. sich so darstellte (es braucht bei „Al gran sole“ zumal im Orchestergraben jemanden, der einen geradezu gewaltigen Überblick bewahren muss, um das Ganze zu ermöglichen – meine Anmerkung).

Als HL die Arbeit am „Mädchen“ begann, war er mit Nonos Ansatz bestens vertraut, aber HLs Ansatz unterschied sich schon in den frühen Siebzigern stark. HL vertritt die Meinung (das hat er in einem seiner Aufsätze formuliert), Musik zu komponieren, um die Gesellschaft zu ändern sei entweder Heuchelei oder aber eine Donquichotterie. Denn Musik wird im Bemühen, etwas zu verkünden oder die Massen zu aktivieren reaktionär. Als Alternative stellt HL dem eine Kommunikation entgegen, die gerade die Freiheit des Vorgenormten vertritt. Wenn diese gelingt, kann der Hörer aktiviert, provoziert, infiziert werden. Kunst kann so zumindest lehren, denkende Sinne zu gebrauchen. Es geht darum, den Hörer zu verändern, eine Erfahrung herbeizuführen, die verändert. Dabei ist auch bei HL der Begriff der Situation bedeutend, denn es geht darum, eine solche zu erzeugen, in der beim Hören beobachtet wird – und indem dies geschieht, passiert auch eine Selbstbeobachtung und das Denken wird durch die Erfahrung reflexiv. Bei Nono wird eine Situation nun auf allen oben genannten Ebenen erzeugt, bei HL erstmal nur über die Musik (Mosch erwähnt als anderes Beispiel den Anfang der ersten Symphonie von Mahler, da werde unabhängig von einzelnen Ereignissen eine solche musikalische Situation erzeugt). Es geht darum, einen Prozess des Beobachtens auszulösen, der wiederum dazu führt, dass die eigene Wahrnehmung beobachtet wird.

Der Stoff von H.C. Andersen Märchen, der dem „Mädchen“ zugrunde liegt, ist so gesehen für HL der ideale Stoff (so hat er sich auch einmal geäussert). Er reduziert den Stoff zusätzlich und aus inneren Bildern, die wohl schon vor dem Komponieren vorhanden waren, formierte sich die Musik. Es geht dabei um Evokation, nicht um Illustration. Die Musik ist dabei das Mass der Dinge – nicht wie bei Nono das Kollektive Produkt. HL setzt äussere Biler, die das Innere evozieren. Das Beobachten ist die adäquate Wahrnehmungsform von HLs Musik. Und daraus ergibt sich auch HLs Erwartung an Regisseure: „Musikalisches Theater heisst für mich ‚innere Bilder‘, die das ‚reine‘ Hören evozieren, durch äussere Bilder zu beantworten und umgekehrt“ (HL).

Mosch erwähnte am Ende auch noch einmal Nonos „Prometeo“. Das Werk trägt den Untertitel „Tragödie des Hörens“ und sei an der Grenzscheide der visuellen und der akustischen Welt angesiedelt. Der Blick ist stets gerichtet, im Gegensatz zum immersiven Hören. Das alles hätte man wohl noch fortspinnen müssen, ich habe bis dahin aber wohl auch das eine oder andere Detail verpasst, es war inzwischen Mittag geworden und die Aufmerksamkeit liess allmählich ein wenig nach.

In der Diskussion meldete sich Elzenheimer bezüglich „Prometeo“ dann noch einmal zu Wort. Sie war in Venedig einst ins Archiv gestiegen und hätte die „10 Jahre Bild-Arbeit“ gesehen, die hinter dem Werk stünden – und die dann vor der Fertigstellung grösstenteils verworfen wurde. Nono hatte sich abgearbeitet daran, auch um der Monoperspektivität der klassischen Theaterräume etwas entgegenzusetzen. „Prometeo“, so meinte Elzenheimer, berge in sich einen Entwurf für noch einmal ein neues Musiktheater. (Mich sandte das den Pfad der Erinnerung hinab, ich denke auch jetzt wieder an die phänomenale Aufführung des Stückes in Luzern, wo der visuelle Aspekt fast ausgeschaltet wurde, der (theater-)räumliche dafür umso wirkungsvoller aufgehoben wurde – das Publikum fand sich quasi in der Mitte eines „globe“-Theaters im Dunkeln und ohne fest Plätze wieder – es gab Stühle, Kissen, Matratzen, das Orchester war ringsum auf den Rängen verteilt, als fast einziger visueller Stimulus wurden die Texte vertikal fliessend auf die Decke und dann die Wände projiziert, aber selten so, dass sie wirklich gelesen werden konnten – gerade so, wie sie ja im Werk auch selten über mehr als eine halbe Phrase oder blosse Fetzen hinaus verstanden werden können).

Ein letztes Referat folgte noch vor der Mittagspause, es stammte von CHRISTIAN UTZ: „‚Das Mädchen mit den Schwefelhölzern‘ als Re-Lektüre von Schuberts ‚Winterreise'“. Ausgangspunkt von Utz war einerseits, dass beide Werke musikalische Metaphern von sozialer Kälte sind, zudem die Form mit ihren jeweils 24 Abschnitten (was natürlich bis zu Bach zurückreicht), aber auch die Parallele, dass beide Werke eine Form annahmen, die in ihrer Zeit keinesfalls schon vertraut oder gar anerkannt war. Eine intentionale Bezugnahme von HL auf Schubert liegt nicht vor – aber wie mehrere ReferentInnen im Laufe des Tages meinten, solle sowas die Interpretation ja nicht aufhalten (ein Ansatz, den ich für richtig halte).

Bei HL wurde allerdings ein Teil der Vorlage nicht umgesetzt: das 14. Bild fehlt. Zudem sind zwei Einschübe da, die schon erwähnten Texte von Ensslin und Leonardo. Es gibt also eigentlich 23 Bilder („Musik mit Bildern“ ist Untertitel/Genrebezeichnung des „Mädchens“), von denen nur 21 direkt mit Andersens Vorlage zu tun haben. Die Mauer, die im Mädchen zentral wird (und in der Züricher Aufführung auch das zentrale Leit“bild“ auf der Bühne ist, auf dem im Laufe des abends die Bilder – von TänzerInnen – angeschrieben werden), tauchte bei HL schon in „Consolations I“ auf einen Text von Ernst Toller auf. Die Mauer symbolisiert noch einmal den revolutionären Gehalt des Werkes: an der Mauer gelangt das Mädchen zum Bewusstsein seiner selbst und lehnt sich auf: gegen den Vater, gegen das System.

Einige Bilder – die Einschübe von Ensslin und Leonardo, aber auch „Sho“ gegen Ende des Werkes – entstanden erst in der letzten Phase vor der Uraufführung. Frühere Konzeptionen liegen im HL-Vorlass bei der Paul Sacher-Stiftung in Basel vor. Utz verglich die Abläufe vom „Mädchen“ und der „Winterreise“ mit ihrer Gruppierung in zwei Hälften – bei HL endet Teil 1 vor der Mauer (Teil 11 heisst „Hauswand 1“), in früheren Fassungen endete Teil 1 noch mit der Mauer. Utz teilt beide Werke in kalte und warme sowie reflexive Teile ein und findet eine nicht im Detail aber insgesamt durchaus vergleichbare Abfolge vor. Die warmen Teile nehmen gegen Ende hin zu, doch der Schluss ist bei beiden wieder kalt – und bei beiden Werken offen gehalten.

Der „Leiermann“, so Utz, ist kaputte, beschädigte Musik – und kann durchaus als eine Art Epilog vor dem bereits geschlossenen Vorhang gesehen werden. Bei Lachenmann, so Utz, gibt es im letzten Bild des „Mädchens“ mehrere Momente, in denen der Komponist zwar nicht direkt durch das Werk hervorguckt, aber doch zumindest an der Seite der Bühne den Vorhang ein wenig zur Seite zu ziehen scheint, um auf die Bühne und ins Publikum zu schielen. Davor, in Bild 23, kam eben die Sho zum Einsatz – Himmelsmusik sei das.

Utz ging dann auch noch auf die Gattungsdiskussion ein, fragte ob sein Vergleich überhaupt sinnvoll sei. Doch die Relevanz der Gattungen und Formen schwinde schon im Laufe des 19. Jahrhunderts – und beide betrachteten Werke brächten ihre jeweilige Gattung an die Grenzen (so sie überhaupt einer Gattung wirklich zugeordnet werden können). Bei Schuber komme eine „quality of intentional disorder“ an den Tag, bei HL Brechungen und Spiegelungen zwischen Klang und Semiotik/Narration. Beiden liegt die Dominanz des eigenen Erlebnisses zugrunde, beiden ist die Selbstreflexion gemeinsam. Dazu passend gäbe es im Vorlass von HL auch einen Zettel auf dem eine Anweisung an sich selbst notiert wurde: er solle hemmungslos tautologisch komponieren. Die Unmittelbarkeit beider Werke habe Anteil an beider Erfolg.

In der Diskussion danach kam die Rede dann auch zum ersten Mal auf Hans Zenders komponierte „Winterreise“ – die passenderweise letzte Saison mit grossem Erfolg in einer Ballett-Aufführung gezeigt wurde, die ebenfalls vom Ballettchef Christian Spuck choreographiert und inszeniert wurde – leider hatte ich diese Aufführung verpasst, aber da ist eine Wiederaufnahme wohl wahrscheinlicher (die Ballett-Aufführung von Verdis „Requiem“, die ich vor ein paar Jahren auch verpasst hatte, kommt heuer auch wieder auf die Bühne, diesmal sicherte ich mir schnell eine Karte). Zender jedenfalls arbeitete zeitgleich an seiner Fassung der „Winterreise“ wie HL am „Mädchen“, und auch da könnten natürlich wieder allerlei Parallelen gezogen werden.

—

Damit sind wir auch schon beim Tanz – dem Thema des zweiten Referates nach der Mittagspause, das ich rasch vorziehe, denn dazu machte ich mir keine Notizen. STEPHANIE SCHROEDTER ging der Frage nach, wie denn solche Musik choreographiert werden könne: „Bewegungskreationen aus Klang- und Bildimaginationen – Musik von Helmut Lachenmann choreographieren“. Sie musste, da sich der Zeitplan längst etwas verschoben hatte und für 16 Uhr noch eine Podiumsdiskussion anberaumt war, ein wenig abkürzen und konnte die vorbereiteten Filmbeispiele wohl auch nicht so ausführlich zeigen, wie sie gerne gewollt hätte.

Doch sie war es, die darauf hingewiesen hat, dass der Hörsinn sich vor der Geburt allmählich aus dem Tastsinn heraus entwickelt – die Erfahrung des Hörens mit dem ganzen Körper legte sie auch ihren Überlegungen zur Möglichkeit der Choreoagraphierung solcher Werke zugrunde.

Sie erwähnte Aufführungen der Choreographen Boris Charmatz, Xavier Le Roy und Martin Schläpfer und zeigte eben auch den einen oder anderen Ausschnitt. Das war alles eher beschreibend – und in der Diskussion, als es den einen oder anderen kritischen Einwurf zur Frage nach der Umsetzbarkeit gab (HL meinte, Balletmusik könne er niemals komponieren, Anfragen hätte es gegeben – umgesetzt wurden aber ein paar Stücke im Rahmen von einer Art von Performance-Auffürhungen), meinte Schroedter aber auch, es käme inzwischen, nachdem sie sich jahrelang mit dem Thema auseinandergesetzt hätte immer öfter vor, dass sie einfach nur denke: ich will das nicht sehen, nur hören.

Schade, dass Christian Spuck da noch nicht im Raum war – was wiederum Schroedter überhaupt die Zeit gab, ihren Vortrag einigermassen vollständig zu halten, man war inzwischen eine halbe Stunde hinter dem Zeitplan, das störte aber auch niemanden richtig (ausser vielleicht die Leute, die nun zu früh für das Podium auftauchten).

Vor Schroedter gab es nach der Mittagspause aber noch einen anderen Vortrag. DIETER MERSCH sprach über „Das ‚Ereignis‘ Lachenmann“ und ging dabei von seinem persönlichen Erleben aus, von Konzerten in Köln in den Siebzigern, bei denen er die neue Musik entdecken konnte. Er erwähnte das Verhältnis von Geräten und Instrumenten: bei Schaeffer oder Henry werden, da waren wir schon, erstere zu letzteren, bei HL ist das umgekehrt. Mersch ging von der Existenz, dem Klang-Ereignis, einer Ekstatis aus und sprach – das passte denn auch zum folgenden Referat von Schroedter sehr gut – stark auf die Körperlichkeit von HLs Musik ein.

Dieser habe aus dem Serialismus die produktiven Elemente gebraucht, ohne aber den strengen Regeln zu gehorchen – das HL-Diktum, dass Musik nicht hörig machen sondern zum zuhören bewegen soll, streute wohl auch Mersch ein. So wird bei HL eine Öffnung zu etwas anderem möglich, ein Umbrechen, wie man das mit einer Seite tut – etwas wird sichtbar, was vor dem Umbrechen noch nicht da war. HL widersetzt sich dem Serialismus, der wie jeder reine Strukturalismus in seiner Anlage autoritär bleiben muss, und aus diesem Widersetzen schafft er etwas.

Materialität ist dabei nicht Material sondern Prinzip, jenes Prinzip eben, das dem Materiellen innewohnt. Es existiert dabei kein „Was“, auf das verwiesen werden kann, sondern nur ein „Das“, das in sich selbst ist, affirmativ, aber passiv – ein „sich zeigen“. Daraus ergibt sich die grosse Frage: Wie kann das, was da ist, wieder in das Hören eingebracht werden? Am Anfang darf niemals ein gedankliches Konstrukt stehen sondern es braucht eine Erfahrung, eine Wahrnehmung. In dieser wird das, was schon da ist, zum Vorschein gebracht. Erforderlich dafür ist eine Transformation, ein Umdenken, eine Art Umsturz – und darum geht es gerade: durch diese Transformation, diesen Umbruch etwas anwesend sein zu lassen, was schon präsent ist – Gegenwart, Geschenk. Das alles geht bei HL über den Weg, Materialität hörbar zu machen, über den Einschluss des Sperrigen, des Unfügbaren ins Hören. So ist HL zugleich Nachfolger und Überwinder seines einstigen Lehrers Luigi Nonos, und da ist auch wieder die im Gesprächskonzert schon angetönte Brechung, dass eine Nachfolge eben durch die Überwindung erst möglich wird.

HL arbeitet also am Hören. Wie kann die Wahrnehmung durch die Wahrnehmung in der Wahrnehmung erfahren werden? In jedem Werk muss quasi gegen die Unmöglichkeit des Kompositorischen wieder neu angekämpft werden, Strukturen müssen verlassen werden, das Ich muss verlassen werden, was wiederum nur im Ich geht. Darin liegt, so Mersch, die eigentlich Aufgabe der Kunst – sie zwingt zur Selbstaufgabe. Es geht darum, die Bedingungen von Musik mit musikalischen Mitteln darzustellen, sichtbar zu machen. Das geht nur im Einzelfall, es handelt sich um eine akanonisches Unterfangen. HL tut das im Widerstreit zwischen der Struktur und der Materialität (vgl. „Pression“, das schon mehrfach erwähnt wurde). Zeil ist die Herstellung Hervorbringung im Selben eines Anderen.

Das mag jetzt alles höchst theoretisch klingen, doch vieles davon leuchtet unmittelbar ein, wenn man sich der Musik von HL aussetzt und sich dabei zum Zuhören, zum denkenden Hören anspornen lässt.

—

Im Podium zum Abschluss, das eine gute Stunde dauerte, sprach CLAUS SPAHN mit HELMUT LACHENMANN, mit dem Choreographen CHRISTIAN SPUCK und der Komponistin/Dozentin ISABELLE MUNDRY. Ausgangspunkt war die Zürcher Aufführung des „Mädchens“ und die Choreographie Spucks. Diese, so der Komponist, mache die Musik auf sehr konkrete Weise abstrakt erfahrbar, führe dazu, dass die Struktur geradezu gehört werden könne.

MUNDRY griff die Idee der Situationen auf (ich bin mir nicht sicher, ob sie am Vormittag schon dabei war, als der Begriff bei Mosch auftauchte – am Nachmittag sass sie dann zufällig direkt neben mir) und meinte, das Stück sei eines über Zustände. Es gebe in Spucks Choreographie keine Tautologie, aber Synchronisation – eine Art andere Stimme in der Polyphonie der Musik. Dies führe wiederum dazu – und da war sie also gleicher Meinung wie der Komponist – dass die Musik noch besser gehört werden könne. Sie führte dazu dann auch ein Beispiel an – und setzte den Gedankengang spontan fortspinnend zu einem kurzen Exkurs über das Kabuki-Theater an, und darüber, wie faszinierend Tautologie eben doch sein kann, besonders wenn sie dann, wie beim Kabuki, durchbrochen werde.

SPUCK berichtete über die drei Jahre der Vorarbeit, die der Inszenierung vorangegangen seien – darüber, wie er im ersten Moment dachte, in der Musik sei ja schon alles schon da, und sich fragte, wie der damit überhaupt noch umgehen könne. Er musste sein Konzept von der Musik entkoppeln und dann eine konkrete Umsetzung finden, in der quasi jedes Geräusch als Ereignis auf der Bühne sichtbar werden kann. Er erwähnte, wie glücklich die Ausgangslage gewesen sei, wie die Compagnie nach ersten heftigen Widerständen sich auf das Abenteuer einliess, wie eng mit dem Dirigenten und dem Orchester zusammengewirkt werden konnte. Den TänzerInnen werden im Lauf des Stückes die Taktzahlen angegeben und sie sind so in der Lage, das ganze Stück abzurufen und passgenau auf die Musik zu reagieren.

SPAHN, der das Stück als Dramaturg betreute, meinte, im Tanz sei die glückliche Fügung gelungen, das grosse Problem solcher Aufführungen zu lösen, nämlich die Kluft zwischen Bewegung (in der Musik) und Statik (in den Bildern – eben: Musik mit Bildern heisst es im Untertitel) aufzulösen – und so stehen diese zwei Dimensionen nicht wie bei anderen Aufführungen des Werkes quasi parallel oder bloss nebeneinander sondern finden zusammen.

Das Gespräch ging in ein paar andere Richtungen, es gab ein paar konkrete Fragen von Mundry zur Umsetzung Spucks, man landete beim Kitsch, der Definition von Kitsch. Und da griff HL einen Gedanken auf, der gut zum Vortrag von Mersch passte: er erwähnte seinen Ärger über die Verführung im „Tristan“ – die Überwältigung, die aber dennoch so gut gemacht sei (das Hören, das hörig macht, gewissermassen – mir ging es ja v.a. im „Parsifal“ so, dass ich zugleich enorm angewidert aber zutiefst fasziniert war – und am Ende meine Fahnen strecken musste, eben auch verführt wurde vom Sog, den diese so suggestive Musik entwickelt). Das nun lehnt Lachenmann natürlich ab, doch meinte er, im Kitsch stecke eine Wahrheit, etwas, das berührt. Er gab sich in diesem Zusammenhang auch als Fan der Musik von Ennio Morricone zu erkennen (besonders jener Szene in „Spiel mir das Lied vom Tod“, in der der Junge erschossen wird) – aber auch da geht das wohl nicht ganz ohne Widerwillen (bzw. er rekurriert dann halt auf seine ironische Heiterkeit). Mundy meinte zum Kitsch, dass dieser sie meist erzürne, weil er als „cue“, als entkoppelter „sample“ funktioniere und einfach nur etwas abrufe, was mit Sicherheit funktioniere. Sie erwähnte dann aber ein Projekt (eine Radio- oder TV-Sendung) über Björk, von deren so intelligent gemachtem Kitsch sie eben doch sehr fasziniert sei …

So wurde in diesem Gespräch einerseits die Zürcher Aufführung des „Mädchens“ genauer ausgeleuchtet als davor, aber der Rahmen auch weit über HLs Musik hinaus geöffnet. Das war durchaus interessant und ein unterhaltsamer Abschluss eines enorm lehrreichen Tages. Nach zwei Stunden Pause folgte dann noch eine Aufführung von Lachenmanns „Mouvement“, zu der ich hier schon ein paar Zeilen geschrieben habe:

http://forum.rollingstone.de/foren/topic/konzertimpressionen-und-rezensionen/page/18/#post-10923791

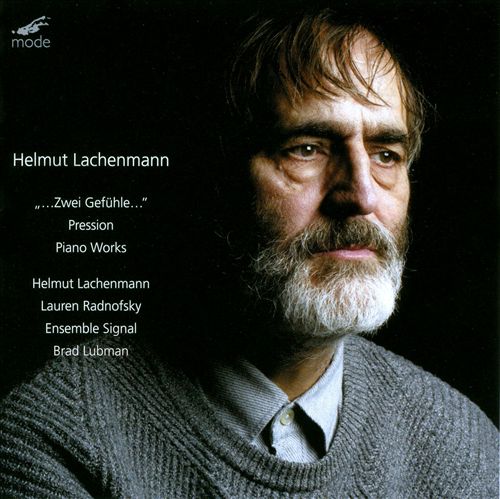

Eine Mode-CD von 2012, auf der Lachenmann auch selbst zu hören ist, u.a. mit dem „Kinderspiel“, das beim Gesprächskonzert auch zu hören war. Die weiteren Fotos stammen von der Aufführung des „Mädchens“ am Opernhaus, Regie/Choreographie: Christian Spuck; Fotos: Gregory Batardon.

--

"Don't play what the public want. You play what you want and let the public pick up on what you doin' -- even if it take them fifteen, twenty years." (Thelonious Monk) | Meine Sendungen auf Radio StoneFM: gypsy goes jazz, #169 – 13.01.2026, 22:00 | Slow Drive to South Africa, #8: tba | No Problem Saloon, #30: tba