Startseite › Foren › Über Bands, Solokünstler und Genres › Eine Frage des Stils › Blue Note – das Jazzforum › Sun Ra › Antwort auf: Sun Ra

kollaborationen (1965/66)

bevor sich für das arkestra die saloontüren des slugs öffneten, wäre das sun-ra-in-new-york-porträt unvollständig, würde man nicht zumindest drei langjährige wegbegleiter nennen, mit denen sich um 1965 herum auch (weitere) diskografische zusammenarbeiten ergaben.

leroi jones, auf dem foto am tag der premiere seines stücks „the toilet“ (1964), zog nach entwürdigenden rassistischen erfahrungen in der air force 1957 an die kulturell offene lower east side gleich neben dem greenwich village. er flirtete mit den beat-schriftstellern, lernte langston hughes kennen, besuchte das neue five spot, ging mit weißen frauen aus, heiratete hettie cohen, wurde von jugendlichen und polizisten verprügelt, nahm pilze mit timothy leary, und kam schließlich mit frau und zwei kindern am cooper square unter (wo hettie heute wohl immer noch lebt), ihre nachbarn waren u.a. archie shepp und marion jones. fast jede nacht hörte er 18 monate lang monk & coltrane im five spot, schrieb „blues people“ und wurde von mingus als „goddamn punk“ beschimpft. 1964 wurde sein stück „the dutchman“ uraufgeführt und bekam einen obie award. für die medien spielte er seitdem die cocktail-version eines schwarzen rassisten und entwickelte mit freunden die idee eines revolutionären black theatres. die nachricht vom tod malcolm x‘ hörte er, champagner trinkend, auf der eröffnung eines buchladens. danach schreibt er einen brief an seine frau, in dem er das village als dekadent und verzweifelt bezeichnet, packt seine sachen und zieht nach harlem, wo er das „black arts movement“ ins leben ruft und sich in amiri baraka umbenennt.

baraka, ein leidenschaftlicher verfechter des „new thing“, war zunächst sehr skeptisch, als er sun ra anfang der 60er kennenlernte. kurze zeit später leiht er sich bücher von ra und philosophiert über die altägyptischen ursprünge des schwarzen amerika. „ra was so far out because he had the true self consciousness of the afro american intellectual artist revolutionary”. seine eigene radikalisierung im februar 1965 schien mit derjenigen von ra korrespondiert zu haben – fast täglich besucht ihn der leiter des arkestras in seinem büro in harlem, in dem sich alle möglichen strömungen des afroamerikansichen intellektualismus austauschten: die garveyiten, die nation of islam, die kommunisten, die christen, die anhänger des yoruba-tempels und ägyptische kopten. szwed: „once again sun ra was there in the middle of it all“.

für kurze zeit profitierte barakas black arts repertory theater, das an allen möglichen orten in der community lesungen, konzerte und theateraufführungen veranstaltete, von verschiedenen kommunalen und staatlichen programmen gegen die armut und die rassenkonflikte, die seit 1964 immer wieder offen ausbrachen. das arkestra profitierte mit, konnte neue musiker aquirieren und auftreten.

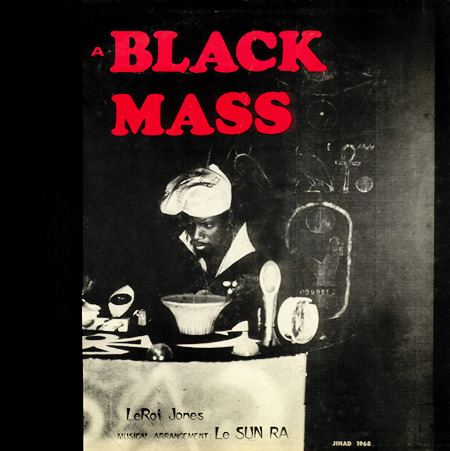

kurze zeit später wurde das black arts office von der polizei besucht und nach waffenfunden geschlossen. baraka zog in seine geburtsstadt newark, gründete das „spirit house“, ein kulturzentrum mit theater und buchladen, außerdem „jihad“, einen buchverlag und plattenlabel. unter den drei veröffentlichten jihad-alben ist das bekannte „sonny’s time“ von sunny murray – und das in ein hörspiel umgewandelte theaterstück A BLACK MASS, zu dem das arkestra die musik beitrug. angeblich im jahr der veröffentlichung 1968 aufgenommen, scheint es mittlerweile sicher, dass es schon von 1966 stammt, als das arkestra mit dem repertory theater das stück aufführte, „telling the nation of islam story of “jacob” – a deranged scientist who creates an evil race of white people out of the original Black inhabitants of earth“. die hörspielversion ist komplett in der tube abgestellt – man mag das kaum in gänze anhören, aber es ist doch auffällig, wie sparsam und effektsicher das arkestra dabei agiert (neben ra auf clavinet und orgel hört man marshall allen und danny davis, john gilmore, pat patrick, robert cummings, ronnie boykins und wahrscheinlich nimrod hunt, clifford jarvis und james jacson als drummer & percussionisten). an einer stelle summen musiker und schauspieler zusammen „the satelites are spinning“. so richtig aus den augen verloren haben sich ra und baraka auch nach der new yorker zeit eigentlich nie.

zwei weitere wichtige wegbegleiter des arkestras in schwierigen new yorker zeiten kannte ra schon aus chicago. tom wilson produzierte bereits das erste album, JAZZ BY SUN RA, für sein eigenes kurzlebiges transition-label, und war wiederum der erste, der dem arkestra auch in new york zu einer aufnahmesession verhalf (THE FUTURISTIC SOUNDS OF SUN RA für savoy). ebenso langjährig war auch die beziehung zu ed bland, dem chicagoer discjockey und komponisten, der das arkestra in chicago mit der kamera begleitete, den film THE CRY OF JAZZ mit ihnen produzierte und sie auch in new york auf mambo-, surf-rock- und r&b-produktionen beschäftigte, wo er nur konnte (bevor er als film- und tv-musik-produzent an die westküste ging und später wieder ernsthafte klassische musik komponierte).

tom wilsons zeit bei columbia, später bei mgm, das ja 1961 verve aufkaufte, war höhepunkt einer erstaunlichen karriere, zumal für einen afroamerikaner im musikmainstream der 60er jahre. wilson hat aus vielen pflanzen des new yorker undergrounds große stars gemacht, das village, wenn man so will, geplündert, die dylans, simon & garfunkels, zappas, animals und später velvet undergrounds aus ihren nischen geholt und in einen neuen markt gebracht, der große lust auf das unangepasste, dreckige, pure, authentische und schräge hatte. ob sun ra seine erste erfahrung mit solchen „spinnern“ war oder einfach in sein profil passte, weiß man nicht, funktioniert hat die zusammenarbeit in kommerzieller hinsicht natürlich nie, aber er wilson hat das arkestra nie wirklich vergessen. gleich zwei gastauftritte sun ras wurden von ihm 1956/66 ermöglicht: walt dickersons session für IMPRESSIONS OF A PATCH OF BLUE (für mgm) und das obskure BATMAN&ROBIN-album für tifton, das von ed bland arrangiert wurde.

PATCH OF BLUE ist ein konzeptalbum, dessen material lose auf dem oscarnominierten soundtrack von jerry goldsmith basiert (dickerson war schon mal ähnlich mit LAWRENCE OF ARABIA umgegangen). eingespielt ist das im intimen quartettformat, bob cunningham ist der bassist und arkestra-mitglied roger blank sitzt hinter den drums. sun ra, der für die session einen anzug anzieht, ist sowohl für die produzenten wilson & bland wie auch für dickerson ein wunschkandidat:

„sun ra was a teacher, and sometimes teachers need to be fed other than what they teach; that’s where I came in. that’s why I used sun ra on several of my recordings. he did a marvelous job; I wanted that difference; I wanted that uniqueness that he brought to the table.” (walt dickerson, die andere gemeinsame aufnahme ist das duo-album VISIONS von 1979 auf steeple chase).

die uniqueness ist tatsächlich sehr präsent. nicht nur, dass er auf vier stücken cembalo spielt; auch sein unkonventionelles comping passt hervorragend zu den leichten, fließenden, virtuosen kaskaden von dickerson. in den soli bleibt er sich treu: wilde free-ausflüge werden mit angedeuteten musical-gesten versetzt, der showcharakter bleibt spürbar, was wiederum hervorragend zur score-haften konzeption dieses pseudo-filmsoundtracks passt. und da die einzelnen stücke so lustvoll unterschiedlich arrangiert sind und sich ra und dickerson permanent mit großer sympathie ergänzen und herausfordern, umspielen, wird ein fantastisches album daraus.

das kann man vom nächsten fantasiesoundtrack nur bedingt sagen:

dieses obskure projekt knüpfte an die damals gerade gestartete batman-tv-serie an, deren selbstbewusst billiger look als musterbeispiel für die popularisierung d.h. „verpoppung“ des camp-stils galt, der zuvor nur ein geheimwissen in queeren underground-szenen war und plötzlich das lebensgefühl der mitsechziger auf den punkt brachte (susan sontags essay „notes on camp“ war 1964 erschienen und gab den weg frei für die umverschämte umarmung der billigsten kulturindustrieprodukte: it’s good because it’s awful!). das album knüpfte an die upbeat-musik von der stange an, mit der die serie untermalt war. das zielpublikum sollten allerdings kinder sein. damit man nicht allzuviel lizenzen zahlen musste, wurden klassische themen zwischen chopin und tschaikowski geplündert (von ed bland arrangiert). das einzige, was aus der serie stammte, war das batman-thema von neal hefti.

obwohl das wahrscheinlich jeder dahergelaufene musiker hätte einspielen können, stellten wilson und bland aus eigenen reihen eine in der mischung völlig durchgeknallte band zusammen, die das ding schnell und billig exekutierten: die greenwich-village-jam-band THE BLUES PROJECT (die gitarristen danny kalb und steve katz, bassist andy kuhlberg, drummer roy blumenfeld, organist al kooper) – dazu (was die orgel angeht, im wechsel) arkestra-mitglieder ra, patrick und gilmore, außerdem noch die beiden altgedienten jazzer jimmy owens (tp) und tom mc intosh (tb), um den bläsersatz aufzufüllen. ab und zu singt jemand. und wer sirenen, diabolisches gelächter und diverse percussion-effekte beisteuert, kann man sich denken, auch wenn niemand identifiziert werden kann. angeblich haben die blues-project-leute die etwas stumpfe surf-rock-session gehasst. die arkestra-„stars“ scheinen den job dagegen äußerst professionell angegangen sein – obwohl… irgendwie passt die queer-campige batman&robin-nummer ziemlich gut zu ra, auch der verquere witz dahinter (ein stück namens „I’m gonna unmask the batman“ war später im regulären arkestra-repertoire). und dass er mit pop durchaus was anzufangen wusste, ist ja eh klar. nur wie das zu jemandem passt, der täglich ins schwarznationalistische „spirit house“ pilgert, ist mir etwas schleierhaft.

tom wilsons berühmter fez-auftritt an anderer stelle der popgeschichte soll angeblich auch von ra beeinflusst sein:

--