Startseite › Foren › Über Bands, Solokünstler und Genres › Eine Frage des Stils › Über die Klasse der Klassik › Konzertimpressionen und -rezensionen › Antwort auf: Konzertimpressionen und -rezensionen

Lucerne Festival 2025 (4/5)

KKL, Luzern – 30.08.2025 – Lucerne Festival Academy 3

Lucerne Festival Contemporary Orchestra (LFCO)

Michelle Di Russo (Palomar), Sebastian Zinca (Raab), David Robertson (Ammann) Dirigent*in

Tabea Zimmermann Viola

GUILLEM PALOMAR (*1997): Tessera für Orchester (Uraufführung «Roche Young Commissions»)

JAKOB RAAB (*1995): malo für Orchester («Roche Young Commissions»)

DIETER AMMANN (*1962): Violakonzert „No templates“ (Auftragswerk des Sinfonieorchesters Basel mit Unterstützung der Ernst von Siemens Musikstiftung, von Lucerne Festival mit Unterstützung der Fondation Pierre Boulez, dem Münchener Kammerorchester, dem Tongyeong International Music Festival und dem Esprit Orchestra Toronto)

Intensive Tage … letztes Wochenende Samstag bis Montag in Luzern, gestern zum letzten Mal dort und heute zum Saisonauftakt nach Basel zum Kammerorchester. Eine „gross“ Roche-Commission wurde letztes Jahr an Liza Lim vergeben, die entsprechende Aufführung eines neuen Werks folgt dann wohl nächsten Sommer und ich bin gespannt. Beim grossen Konzert des LFCO (im Konzertsaal, nicht im kleineren Luzerner Saal) gab es also zwei Roche Young Commissions und im Anschluss die zweite Aufführung des Violakonzerts von Dieter Ammann (Anfang Jahr beim Basler Sinfonieorchester von Nils Mönkemeyer uraufgeführt). Tabea Zimmermann war eine der diesjährigen „artistes étoiles“ beim Festival, leider habe ich das Konzert mit ihrer eigenen, über Jahre erarbeiteten Fassung des Bratschenkonzerts ebensowenig geschafft wie ihr Kammermusik-Konzert – aber Ammann konnte ich auf keinen Fall verpassen und das Konzert ist wirklich super. Zimmermann hat im Vorfeld erzählt, dass sie Mönkemeyers Version bewusst nicht angehört hätte, sich das Werk wie eine Uraufführung angeeignet und unverstellt selbst erarbeiten wollte. Thomas Meyer schreibt im Programmheft: „Ammanns Musik ist nicht berechnet oder konstruiert, sondern innerlick gehört. Sie folgt keinem fixen Bauplan, sie formt sich vielmehr im Hören: zunächst des Komponisten, später dann des Publikums. Das macht wohl auch ein Gutteil ihrer Zugänglichkeit und ihres Efogs aus. Um es mit Rihm zu sagen: ‚Keine Sekunde Leerlauff, alles lebendig und im schönsten Sinne durchwachsen von Kraftlinien, die auch dann kräftig bleiben und ununterbrochen, wenn sie in widersprüchliche Richtungen zielen.'“ [Falls da ein Fallfehler ist: ich hab ihn nicht eingefügt.]

Rihm war natürlich ein Mentor und in Luzern nach Abbado und Boulez eine prägende Figur als Leiter der Academy – und von 2016 bis 2023 leitete Ammann an seiner Seite das jährliche Composer’s Seminar, das ich dieses Jahr nicht so eng verfolgt habe wie letzten Sommer. Die beiden jungen Komponisten, deren Werke zwei Teilnehmende des Contemporary Conducting Program leiteten, hatten die zwei noch gemeinsam ausgewählt (diese Roche-Kommissionen laufen stets über zwei Jahre: Beat Furrer 2022 mit Aufführung 2024, danach wie erwähnt Liza Lim, und bei den jungen Palomar und Raab 2023 mit Aufführung diesen Sommer). Dass Palomar bei Widmann studiert hat (der ab nächstem Jahr als Nachfolger Rihms die Academy leiten wird), mag man dem Stück – und auch anderen Uraufführungen diesen Sommer – anmerken: hier wird sehr vieles reingepackt, teilweise Disparates nebeneinandergestellt, der Bruch sichtbar gelassen … und ehrlich gesagt: ich bin nicht ganz überzeugt. Motive, Phrasen, Schichten, Rhythmen, Texturen, Tempi – alles sehr, sehr dicht und teils auch sehr laut – von Di Russo aber souverän aufgeführt, so mein Eindruck. Danach Raab, der u.a. bei Rihm studiert hat und hier eine Art Hommage oder Fortschreibung von Brittens „The Turn of the Screw“ versucht: „Malo: I would rather be / Malo: in an apple tree / Malo: than a naughty boy / Malo: in adversity.“ – Ein Merkspruch, den der Protagonist in der Oper singt. Dazu hat Raab Versatzstücke von Melodien und Ohrwürmen eingearbeitet, die ihn während der Zeit des Komponierens begleitet haben. Ich fand das Stück ansprechender als das von Palomar, weniger überladen.

Doch dann lange Umbaupause, kurzes Gespräch mit Ammann währenddessen – und dann waren quasi die Grossen dran: David Robertson (u.a. in den Neunzigern lange Zeit Leiter des Ensemble Intercontemporain) und Tabea Zimmermann, eben mit dem neuen Violakonzert von Dieter Ammann. Im Gespräch meinte er: nein, Jazz sei da keiner drin, er finde nichts fürchterlicher als „Crossover“ – und recht hat er. Die rhythmischen Patterns, die das zwischen 2020 und 2024 mit Unterrüchen entstandene Werk durchziehen, erinnern eher an Minimal Music. Den Titel „No templates“ (keine Schablonen) hatte Ammanmn schon einmal in Erwägung gezogen, nämlich für sein zweites Konzert, das Klavierkonzert (2016-19, es hiess dann „Gran Toccata“). Gewidmet ist das Konzert, wie könnte es anders sein, Wolfgang Rihm. Los geht es mit gezupften Saiten, einer Quint, als würde das instrument gestimmt – aber um einen Halbton erhöht. Und solche Verschiebungen ziehen sich durch das Stück, rhythmisch und melodiös, es gibt mikrotonale Passagen, vieles klingt vertraut und wie so oft bei Ammann ist die Musik sehr zugänglich, direkt, unmittelbar – und klingt dennoch ungewohnt. Auf jeden Fall ein grosses Highlight des diesjährigen Festivals für mich!

KKL, Luzern – 30.08.2025 – Orchestre de Paris 2

Orchestre de Paris

Esa-Pekka Salonen Dirigent

Stefan Dohr Horn

RICHARD STRAUSS (1864–1949): Don Juan op. 20

ESA-PEKKA SALONEN (*1958): Neues Konzert für Horn und Orchester (Uraufführung – Auftragswerk von Lucerne Festival, dem Finnland-Institut und dem Musikfest Berlin, der Elbphilharmonie Hamburg, dem Boston Symphony Orchestra, dem Hong Kong Philharmonic Orchestra und der Fondazione Teatro alla Scala)

—

JEAN SIBELIUS (1865–1957): Sinfonie Nr. 5 Es-Dur op. 82

E: MAURICE RAVEL, JEAN SIBELIUS

Auch das grosse Abendkonzert war mit etwas jüngerer Musik – und einer Uraufführung eines konzertanten Werkes – bestückt. Los ging es mit „Don Juan“ und das Orchester glänzte mit seinem Klang – nicht zuletzt glänzte die Gast-Konzertmeisterin (ab 1.1.2026 tritt sie den Posten offiziell an) Sarah Nemtanu. Dann trat Stefan Dohr auf, der seit 1993 jeden Sommer mit den Berliner Philharmonikern in Luzern aufgetreten ist und dort auch schon ein Hornkonzert von Rihm uraufgeführt hat. Das Horn ist auch das Instrument von Esa-Pekka Salonen, seine „erste Liebe in der Welt der Musik“, wie er im eigenen Werktext im Programmheft schreibt. Die Idee für eine Hornkonzert spukte tatsächlich seit Jahrzehnten in seinem Kopf herum, doch es ergab sich erst, als er 2021 von Michael Haefliger, dem Intendanten in Luzern (zum letzten Mal diesen Sommer) angefragt wurde, ob er ein Konzert für Dohr und das Festival schreiben könne. 18 Monate dauerte die Arbeit, bezog aber sehr viel ältere Skizzen mit ein. Statt dem Impuls zu widerstehen, berühmte Hornpassagen aus dem Repertoire zu verwenden, gab er ihm schliesslich nach und entschied, „sie mir zu eigen zu machen und als Material zu verwenden. Diese Momente erscheinen und verschwinden in meinem Konzert wie Fische, die an die Wasseroberfläche kommen, um ein Insekt zu fangen, und dann wieder tief ins Meer abtauchen.“ – So sind Passagen aus Mozarts zweitem Hornkonzert oder aus Bruckners Vierter zu hören – „in meine eigene harmonische Welt eingebettet. […] Meist sind diese Rückblenden genau das: flüchtige Momente, fast zu kurz, um sie bewusst zu erfassen.“ – Einen Titel hat das Werk wohl noch nicht, es kommt im grossen in drei Sätzen daher, mit einem langsamen Satz in der Mitte und einer virtuosen Coda am Ende, die die Möglichkeiten des Instruments bis an dessen Grenzen auslotet. Ich fand das Stück sehr ansprechend, vielschichtig, abwechslungsreich im Dialogischen wie auch in der Orchesterbehandlung (mehrere Zwischenspiele, interessante Harmonik, Dialog des Solisten mit der Horn-Gruppe des Orchesters) – allerdings sind Hornkonzerte nun wirklich kein Spezialgebiet und ich konnte z.B. die erwähnten Reminiszenzen kaum erahnen. Ein typischer Fall, in dem man das Werk gerne noch einmal hören würde.

Nach der Pause gab es dann Musik aus Salonens Heimat, die Fünfte von Sibelius (die wirklich viel gespielt wird, das war mir gar nicht so bewusst @yaiza – ich höre sie kommende Saison mit dem Tonhalle-Orchester wieder und das in Luzern war auch nicht die erste Begegnung … bisher habe ich im Konzert wenig Sibelius gehört und es zeichnet sich ab, dass sowas wie zwei Drittel davon die Fünfte Symphonie sind). Und am Ende bot das Orchester noch zwei Zugaben: etwas Impressionismus von Ravel – ein Forte natürlich – und dann einen Rausschmeisser, eine Art Festmarsch von Sibelius. Ein schönes Konzert, das mich aber nicht ganz so zu begeistern vermochte wie der letztjährige Auftritt des Orchesters mit Mäkela und Batiashvili.

KKL, Luzern, Luzerner Saal – 30.08.2025 – Lucerne Festival Academy 4

Lucerne Festival Contemporary Orchestra (LFCO)

David Robertson Dirigent

Produktionsteam IRCAM Musikinformatik und Live-Elektronik

Marco Stroppa Klangregie

MARCO STROPPA (*1959): Come Play with Me für Solo-Elektronik und Orchester (Uraufführung der Neufassung)

PIERRE BOULEZ (1925–2016): Figures – Doubles – Prismes für grosses Orchester

Dass es danach – mit wenigen Minuten Pause – nebenan gleich noch weiter ging, war etwas viel und etwas knapp vom Timing her. Ich gehe aber bedauerlicherweise davon aus, dass die Festivalleitung schon recht geht in der Annahme, dass wenige Leute denselben fliegenden Wechsel machen wie ich … die Neue Musik ist zwar im Festivalprogramm stark vertreten, aber führt halt trotzdem ein Nischendasein (bei den grossen Orchesterkonzerten ist der grosse Konzertsaal im KKL bis in die vierte Galerie geöffnet und ich sitze da oft buchstäblich unter der Decke – siehe Fotos unten von den Concertgebouw-Konzerten – , aber wenn das Räsonanz-Stifterkonzert oder das LFCO dort auftreten, ist nicht mal das Parkett ganz gefüllt, im Luzerner Saal nebenan bleiben manchmal auch mehr als die Hälfte der Plätze leer und das sind auch so schon sehr viele weniger).

Dieses Mal gab es ein grosses Orchesterstück von Boulez, an dem er 1957 zu arbeiten begann und das 1964 und erneut 1968 unter dem definitiven Titel in jeweils stark überarbeiteten Fassungen aufgeführt wurde (in Luzern leitete Boulez 2010 selbst die bisher einzige Aufführung). Dieses Stück nun wäre im grossen Konzertsaal schwierig aufzuführen, da das Orchester in dreizehn Gruppen auf der Bühne verteilt wird: drei Holzbläser-, vier Blechbläser-, fünf Streichergruppen, dahinter – wie üblich – das Schlagwerk. Das geht im Luzerner Saal tatsächlich sehr gut und David Robertson leitete souverän die Aufführung. Effekte im Stil von „Ping-Pong“ gibt es natürlich nicht, aber an manchen Passagen ist die räumliche Bewegung von Motiven (pardon, damals verboten, „figures“ halt) deutlich zu hören. Der Klang folgt dabei nicht den Registern sondern wird anders kombiniert oder aufgefächert. Eine Art Parallel-Ereignis vielleicht zu Stockhausens „Gruppen“ mit seiner hufeisenförmigen Orchesteranordnung auf drei Seiten des Publikums (drei Orchester mit drei Dirigent*innen eigentlich), das ich vor ein paar Jahren im selben Saal tatsächlich zweimal hören konnte. Was hier auch wieder deutlich zu hören ist: die wuchtigen Schläge der Perkussion-Gruppe – und der daraus stellenweise entstehende Groove. Fertig wurde das Werk nie, zumindest nicht in der einst geplanten Form in drei Teilen – wohl, weil Boulez‘ Musik sich bald viel weniger rigide gestaltete – dazu gehört auch, dass die Percussion inkl. Klänge, die an Gamelanmusik und andere aussereuropäische Einflüsse erinnern, viel wichtiger und freier behandelt wird.

Davor erklang von Stroppa „Come Play with Me“ (2016-18 komponiert und 2025 revidiert) mit dem Untertitel „Chants d’amour et de souffrance pour une utopie déchue“ – ein Solokonzert für Elektronik und Orchester. Der Solopart vereint Klänge, die quasi auf instrumentale Ursprünge rückbezogen werden können mit rein elektronischen Sounds. Wie schon in der Vorwoche kamen diese aus einem Lautsprecherturm, der in der Mitte der Bühne platziert wurde. Sieben unterschiedlich ausgerichtete Lautsprecher – Stroppa nennt es einen „akustischen Totem“. Eine Echtzeit-Klangverarbeitung gibt es hier nicht, die Solostimme ist also fixiert (wird aber am Mischpult während der Aufführung gesteuert – nicht wie bei frühen Stücken mit Elektronik, als nach dem Drücken des „Play“-Buttons einfach alles starr abgelaufen ist). Dennoch ist die Rollenverteilung klassisch wie beim Instrumentalkonzert: Dirigent und Orchester reagieren auf das Solo-Instrument, das zudem – auch ganz klassisch – Solo-Kadenzen zu spielen hat. In einer solchen Passage gleich zu Beginn wird stark verfremdet das vierte Klavierkonzert von Beethoven heraufbeschwört, doch das Klavier klingt wie ein Metalltopf, „der mit einem sehr langen Bogen gestrichen wird“ (Stroppa, aus dem Programmheft). Programmiert wurde das mit einer am IRCAM entwickelten Software („Modalys“), die laut Programmheft erlaube, „ganz unterschiedliche Gegenstände virtuell in Schwingung zu versetzen und in virtuelle Musikinstrumente [zu] verwandeln.“ Dazu kommt noch ein IRCAM-Programm zum Einsatz, „Chant“. Wie der Name andeutet, erlaubt dieses, Vokalpartien zu formen – natürlich auch solche, die für menschliche Stimmen nicht umsetzbar sind. Die Bezüge sind mannigfaltig – ein Buch der ehemaligen frz. Untersuchungsrichterin und EU-Abgeordneten Evy Joly, in dem sie Neoliberalismus und Finanzmanipulation in der EU kritisiert, ein Gedicht von William Butler Yeats, und auch Klänge eines legendären analogen Synthesizers (EMS Synthi 100) als „Hommage an die Pioniere der elektronischen Musik“. Doch das alles spielt beim Hören keine Rolle – wie Stroppa auch bei anderer Gelegenheit sagte: er habe kein Problem, seine Stücke zu erklären und zu erläutern, aber sie seien auch ohne all dieses Wissen zu verstehen. Das sind sie – und nachdem die Irritation über den seltsamen Solisten überwunden war, gefiel mir dieses „Konzert“ am Ende auch tatsächlich sehr gut. Ich brauchte eine Weile, um mich in die Klangwelt einzufinden, aber je mehr ich in der Elektronik zu erkennen glaubte (Timbres von Instrumenten und Stimmen, unterschiedlich kombiniert und verfremdet), desto leichter fiel es mir.

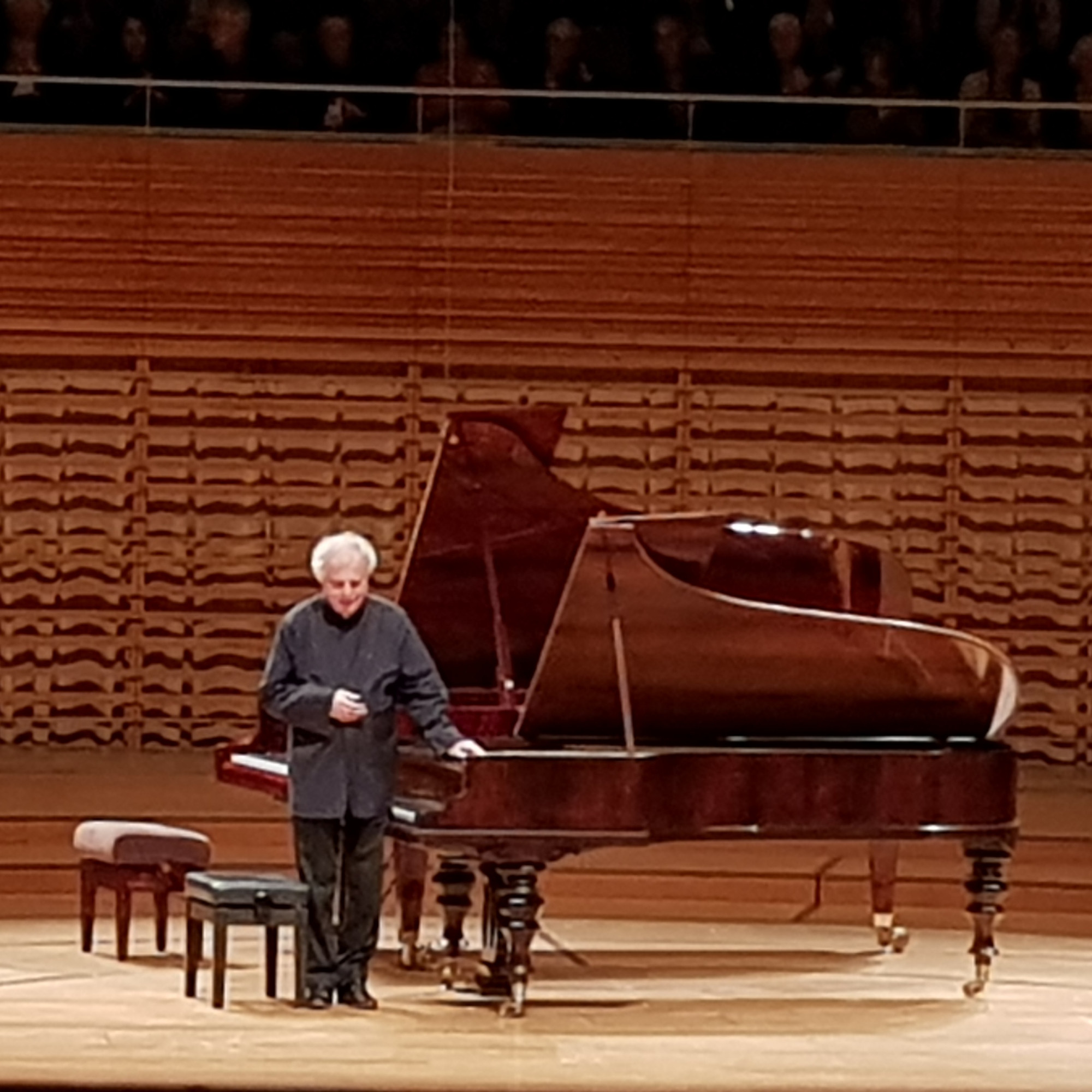

KKL, Luzern – 31.08.2025 – Rezital András Schiff «Sonata quasi una fantasia, fantasia quasi una sonata»

András Schiff Klavier

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685–1750): Chromatische Fantasie und Fuge d-Moll BWV 903

WOLFGANG AMADÉ MOZART (1756–1791): Fantasie c-Moll KV 475

JOSEPH HAYDN (1732–1809): Fantasie C-Dur Hob. XVII:4

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770–1827): Klaviersonate Es-Dur op. 27 Nr. 1 Sonata quasi una fantasia

—

FELIX MENDELSSOHN (1809–1847): Fantasie fis-Moll op. 28

ROBERT SCHUMANN (1810–1856): Fantasie C-Dur op. 17

Da ich noch für ein Boulez-Konzert und zwei des Concertgebouw Orchesters in Luzern blieb, ging ich am Sonntagmorgen auch zur Matinee von András Schiff, und das recht lange Rezital war wieder einmal sehr gut (und ich bin echt kein Fan von Schiff – aber kaum einen Musiker habe ich öfter live gehört, weil er einfach immer wieder auftaucht, wo ich bin oder wo ich ein Abo habe). Los ging es mit einer bestechenden Sichtweise von Bachs Chromatischer Fantasie und Fuge – und das allein war schon eine ganze Welt, kam mir so umfassend vor, dass ich mich nicht gewundert hätte, wenn danach Pause gewesen und die Uhr 50 Minuten später angezeigt hätte als davor. Doch es ging weiter – und das gleich mit meinem grossen Highlight: einer umwerfenden Version von Mozarts Fantasie KV 475, in der Schiff phasenweise die Hände asynchron laufen liess … und doch stimmte alles Haargenau. Diesen „Effekt“ habe ich bei ihm vor Jahren auch schon im Konzert erlebt (beim fünften Klavierkonzert von Beethoven mit Zinman in der Tonhalle, 2017) und erinnerte mich gleich wieder, wie ich damals schon vollkommen überrascht war. Haydns Sonate enthält eine Art Scherz: Es gibt eine Fermate, bei der gewartet werden sollte, bis der Ton ganz verklingt (was Schiff nicht ganz abwartete) – und wie um zu bestätigen, dass das kein Fehler des Interpreten ist, dass der nicht etwa die Noten vergessen habe, wiederholt sich das dann noch einmal. Mit Beethoven – einer Sonate, die ich von Schiff 2018 schon einmal in Luzern gehört habe, bei einem sehr tollen Konzert, in dem Heinz Holliger die Op. 27 von Kurtág und Beethoven gegenüberstellte).

Nach der Pause war Schiffs roter Bösendorfer nach hinten geschoben und er spielte nun vermutlich den im Programmheft angekündigten Blüthner-Flügle von 1859. Dass er ein umfangreiches Werk von Mendelssohn ganz selbstverständlich in dieses Programm aufnahm, fand ich toll – aber es war dann schon die Schumann-Fantasie, die am Ende noch einmal einen grossen Glanzpunkt setzte – bevor Schiff für dreieinhalb Zugaben zurückkehrte (hörte ich Chopin?), die vierte, halbe, war ein ganz kurzes Stück, das wohl zum Anfänger-Repertoire gehört, aber bei Schiff natürlich bezaubernd klang.

KKL, Luzern, Luzerner Saal – 31.08.2025 – Werkstatt Pierre Boulez

Lucerne Festival Contemporary Orchestra (LFCO)

David Robertson Dirigent / Molly Turner Dirigentin

Carlo Laurenzi/IRCAM Elektronik / Luca Bagnoli/IRCAM Klangregie

PIERRE BOULEZ (1925–2016): Poésie pour pouvoir Stück für drei Orchester und Elektronik (nach Henri Michaux’ Gedicht Je rame)

Auftrag zur Rekonstruktion der Elektronik von Lucerne Festival in Koproduktion mit IRCAM-Centre Pompidou und mit Unterstützung der Ernst von Siemens Musikstiftung Rekonstruktion und Interpretation der Elektronik in den Studios des IRCAM-Centre Pompidou durch Marco Stroppa und Carlo Laurenzi

Aufgenommene Stimme: Yann Boudaud

Einführung mit Musikbeispielen, Mitschnitt der Uraufführung und Live-Aufführung mit neuem Tonband

Am Nachmittag gab es dann ein Werkstattkonzert mit einer faszinierenden Boulez-Kuriosität. „Poésies pour pouvoir“ wurde 1958 in Donaueschingen uraufgeführt (und mitgeschnitten), bevor es dann wieder in der Versenkung verschwand. Mark Sattler, der Intendant für die Neue Musik-Schiene beim Festival, sprach mit Marco Stroppa sowie mit Carlo Laurenzi vom IRCAM über das Werk, das zweimal gespielt wurde (Robertson und Turner standen dabei seitlich der Bühne, drum die seltsame Anordnung der zwei Orchesterhälften). Dazu gab es Auszüge aus der Aufnahme von 1958 und ausführliche Angaben zum Prozess der Rekonstruktion. Die Bänder, die damals genutzt wurden, wurden teilweise aufwendig restauriert und verbessert („Instrumentales“) bzw. mussten neu angelegt werden (Stimme). Laurenzi und Stroppa berichteten über die Arbeit, für die der Schauspieler Yann Boudaud mit der Originalaufnahme von Michel Bouquet im Ohr. Da es hier nicht um eine Neufassung sondern wirklich um eine Restaurierung ging – Laurenzi betonte, sie hätten absolut nichts verändert, nur die Schichten freigelegt und mit der heute zur Verfügung stehenden Technik verbessert – wurde das Timbre mittels einer an anderen Aufnahmen von Bouquet trainierten KI angepasst (es gibt keine andere Aufnahme von Bouquet, auf derdas zugrunde liegende Gedicht „Je rame“ von Henri Michaux liest, die Originalaufnahme klingt wirklich sehr dumpf … aber anscheinend gibt es Aufnahmen, auf denen er diverse andere Michaux-Gedichte liest, und die dienten eben als Trainingsmaterial). Dass Boulez das Werk später zurückzog, aber die Aufnahme als Dokument gelten liess … dass er anscheinend bei der Gründung von IRCAM auch eine neue Fassung von „Poésie“ im Kopf hatte … aber dann, mit den jetzt neuen Mitteln und Möglichkeiten, lieber etwas neues machte – daraus wurde das Meisterwerk „Répons“ … alles très Boulez. Jedenfalls war dieses Werkstatt ein Ereignis.

Eine weitere Aufführung dieser Restaurierung findet am 12. Dezember in der Philharmonie in Paris statt, mit Pierre Bleuse sowie Jean Deroyer, dem Ensemble intercontemporain und dem Orchestre du Conservatoire de Paris:

https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/concert-symphonique/28366-boulez-100

Passenderweise höre ich Bleuse heute Abend in Basel (wo er nicht zum ersten Mal das Kammerorchester Basel leiten wird).

KKL, Luzern – 31.08.2025 – Royal Concertgebouw Orchestra 1

Royal Concertgebouw Orchestra

Klaus Mäkelä Dirigent

Janine Jansen Violine

WOLFGANG AMADÉ MOZART (1756–1791): Sinfonie D-Dur KV 297 Pariser

SERGEJ PROKOFJEW (1891–1953): Violinkonzert Nr. 1 D-Dur op. 19

—

BÉLA BARTÓK (1881–1945): Konzert für Orchester Sz 116

KKL, Luzern – 01.09.2025 – Royal Concertgebouw Orchestra 2

Royal Concertgebouw Orchestra

Klaus Mäkelä Dirigent

FRANZ SCHUBERT (1797–1828) / LUCIANO BERIO (1925–2003): Rendering für Orchestra

—

GUSTAV MAHLER (1860–1911): Sinfonie Nr. 5 cis-Moll

An diesem Tag waren die drei Konzerte besser verteilt, denn am Abend gab es nur noch ein Konzert. Den folgenden Montag nahm ich dann gleich frei, um auch das zweite des Orchesters zu hören – eins, das ich zum ersten Mal hörte: das Royal Cocertgebouw Orchestra aus Amsterdam, mit seinem designierten Chefdirigenten (ab 2027) Klaus Mäkelä, den ich letzten Sommer in Luzern am Pult des Orchestre de Paris sehr überzeugend gefunden hatte. Das wiederholte sich nicht so ganz dieses Jahr. Die Highlights waren die, die ich als solche erhofft hatte: das Violinkonzert von Prokofiev mit Janines Jansen am ersten Abend und die Schubert-Bearbeitung von Luciano Berio am zweiten. Mit Jansen wurde so aufmerksam kammermusikalisch und differenziert musiziert wie im Vorjahr mit Batiashvili (die ich überdies im November nicht in Zürich sondern in den Ferien in Paris wieder mit dem Trio mit Thibaudet und Capuçon hören werde – das Trio hörte ich 2018 in der Tonhalle-Maag, die dafür echt perfekt war, schon einmal und freue mich sehr auf eine zweite Gelegenheit). Die Mozart-Symphonie davor war schön gespielt (mit etwas kleinerer Besetzung) … und das möchte ich für Bartók auch sagen – vielleicht fast etwas zu schön? Ein exzellentes Orchester, das sich absolut keine Blösse gab, auch nie in leere Routine absank (wie letzten Sommer die Wiener mit Thielemann, das hat sich leider echt eingebrannt, lamentabel) … aber mir schien es bei Mäkelä etwas an Gestaltungswille zu fehlen. Das war – wie sein ganzen Auftritt – alles sehr klassisch, altmodisch, Frack und grosse Geste, wehende Haartolle und Schweiss.

Am zweiten Abend ging es dann mit Berios Schubert-Bearbeitung los – und die faszinierte mich sehr. Hier war der wunderschöne Orchesterklang so sachdienlich wie bei Mozart, wurde aber durch den „Nebel“, die flirrenden Pianissimo-Passagen, mit denen Berio seine Ergänzungen markiert (zudem immer wieder mit der Celesta) kontrastiert, „fern“ und „beinahe tonlos“ zu spielen sind diese Klangräume, die Berio zwischen die Fragmente von Schubert einstreut, eine Art „monochromen ‚Zement‘ zwischen den Farben des Originals“ (Anselm Cybinski im Programmheft). Allerdings ist dieser monochrome Zement ganz leicht und bei genauerem Hinhören enorm reich an Farben und Texturen. Die transparente Umsetzung gefiel mir sehr – und nachdem ich 2021 in Basel die Bearbeitung des Fragments von Roland Moser gehört habe, war das auch eine tolle Ergänzung. Es gibt von der Berio-Bearbeitung Aufnahmen, aber ob das Stück da so gut zu erfahren ist, wage ich zu bezweifeln.

Weniger überzeugend fand ich dann den grosse Abschluss mit der Fünften von Mahler. Klar trifft das Orchester den Ton und auch hier wirkt es als Klangkörper vollkommen überzeugend, aber mir fehlte immer wieder die Spannung, die grossen Bögen, das was ich mit „Gestaltungswille“ meine. Benommen von der Unmenge an Klängen in die kurze Nacht hinausgetorkelt und am nächsten Morgen hart im Alltag gelandet.

--

"Don't play what the public want. You play what you want and let the public pick up on what you doin' -- even if it take them fifteen, twenty years." (Thelonious Monk) | Meine Sendungen auf Radio StoneFM: gypsy goes jazz, #170: Aktuelles von Jazzmusikerinnen – 19.02.2026, 20:00; #171 – 10.03.2026, 22:00; #172 – 14.04.2026, 22:00 | Slow Drive to South Africa, #8: tba | No Problem Saloon, #30: tba