Startseite › Foren › Über Bands, Solokünstler und Genres › Eine Frage des Stils › Über die Klasse der Klassik › Konzertimpressionen und -rezensionen › Antwort auf: Konzertimpressionen und -rezensionen

Zürich, Tonhalle – Neue Konzertreihe – 07.01.2024

Angela Hewitt Klavier

JOHANN SEBASTIAN BACH 6 Präludien und Fugen BWV 846-851, aus «Das Wohltemperierte Klavier» Band 1

FELIX MENDELSSOHN Präludium und Fuge e-Moll op. 35/1

DMITRI SCHOSTAKOWITSCH Präludium und Fuge Nr. 18 f-Moll, aus «24 Präludien und Fugen» op. 87

SAMUEL BARBER Fuga. Allegro con spirito, aus Klaviersonate es-Moll op. 26

—

ROBERT SCHUMANN Klaviersonate Nr. 1 fis-Moll op. 11

E: RICHARD STRAUSS: Morgen, Op. 27 No. 4 (Arr. Reger for Piano)

In Schreiblaune bin ich nicht, aber die Tradition will’s … das Rezital von Angela Hewitt passt zu meiner eher zögerlichen Annäherung an diese fraglos hervorragende Musikerin. Ihre Mozart-Konzerte und ihre Scarlatti-Sonaten haben mir inzwischen einen Zugang verschafft, bekannter ist sie aber für ihre Bach-Interpretationen, die mir auch beim Vertrieb immer wieder nahe gelegt werden. So ganz bin ich da noch nicht angekommen – aber das kann sich ja noch ändern.

Das Konzertprogramm bestand aus zwei Blöcken, beim ersten sollte auf Wunsch Hewitts zwischen den Stücken nicht geklatscht werden – das fand ich sehr gut, denn dieses ganze Fugenprogramm entwickelte einen grossen Sog … und ganz ehrlich: ich wusste relativ schnell nicht mehr, an welcher Stelle wir uns befanden – was zum eigenartigen Effekt führte, dass Bach am Ende so modern wirkte wie Schostakowitsch oder Barber.

Die zweite Hälfte gefiel mir etwas weniger gut, vielleicht war die hochromantische Musik gepaart mit der steifen Haltung Hewitts, ihren oft ausladenden Gesten, auch einfach etwas zuviel? Und um die Sonaten von Schumann kreise ich sowieso noch. Zwischen diesem und Barber war das auch eine Art Virtuosenprogramm (die Fuge hat Samuel Barber auf Wunsch von Vladimir Horowitz seiner Klaviersonate nachträglich hinzugefügt, mit dem expliziten Hinweis, dass sie auch separat aufgeführt werden könne).

Gut, beeindruckend auch – aber berührt hat mich das nicht so richtig, auch nicht in der ersten Hälfte, in der ich allerdings gefesselt auf der Stuhlkante sass.

Zürich, Opernhaus – 12.01.2024

Platée

Jean-Philippe Rameau (1683-1764)

Ballet bouffon in einem Prolog und drei Akten. Libretto von Adrien-Joseph Le Valois d’Orville und Balot de Sovot nach einem Stück von Jacques Autreau

Musikalische Leitung Emmanuelle Haïm

Inszenierung Jetske Mijnssen

Bühnenbild Ben Baur

Kostüme Hannah Clark

Lichtgestaltung Bernd Purkrabek

Choreografie Kinsun Chan

Choreinstudierung Janko Kastelic

Dramaturgie Kathrin Brunner

Platée Mathias Vidal

JupiterEvan Hughes

Junon Katia Ledoux

Satyre/Cithéron Renato Dolcini

Thespis Alasdair Kent

Mercure Nathan Haller

La Folie Mary Bevan

Momus Theo Hoffman

Clarine/Thalie Anna El-Khashem

Amour Tania Lorenzo

Erste Mänade Soyoung Lee

Zweite Mänade Katarzyna Rzymska

TänzerInnen Federica Porleri, Sina Friedli, Juliette Rahon, Valentina Rodenghi, Dustin Eliot, Steven Forster, Valerio Porleri, Roberto Tallarigo

Orchestra La Scintilla

Chor der Oper Zürich

Statistenverein am Opernhaus Zürich

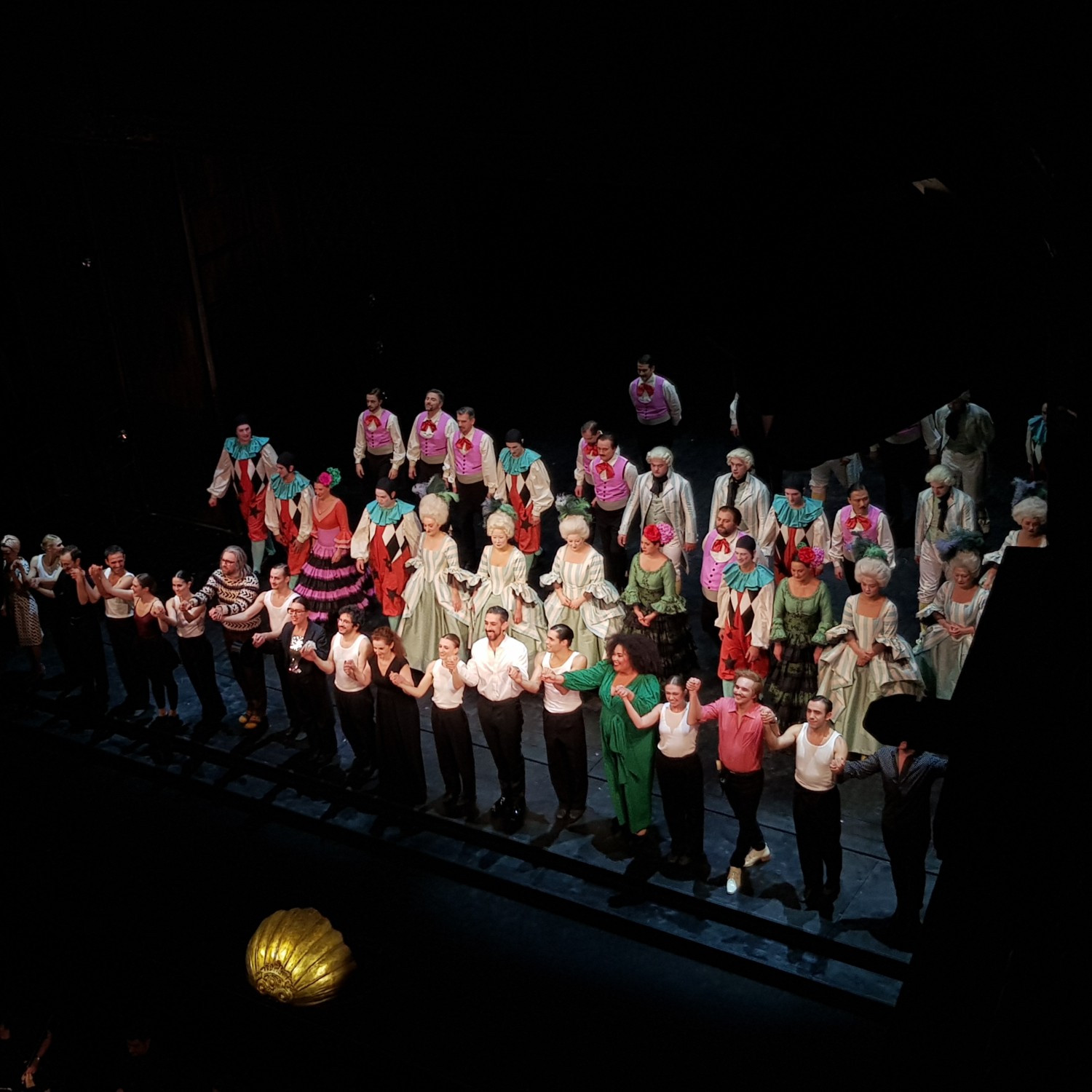

Ganz anders der nächste Abend in der Oper. Platée, das launige Stück über die Schadenfreude von Rameau, haben Haïm/Mijnssen in die Gegenwart zu holen versucht. Platée ist bei ihnen keine Sumpfnymphe (what?) mehr sondern der Souffleur im Theater, in dem das Stück angesiedelt wird. Es gibt also kein Crossdressing mehr, keinen Verspotten der hässlichen Frau (von einem hohen Tenor, einem „haute contre“, dargestellt), sondern eine Art tolpatschiger aber überaus liebenswürdiger Typ – bei dem, dafür sorgt Rameau natürlich bereits, über den ganzen Abend die Sympathien liegen.

Mathias Vidal debüttierte damit am Opernhaus – und er tat das mit Bravour. Es scheint wenige Opernrollen mit so grossem Gesangsanteil zu geben, er ist praktisch ohne Unterbruch auf der Bühne, um ihn herum scharen sich die anderen, ein stets Kommen und Gehen, auf der Bühne von Mijnssen und Baur in der Unterbühne, auf den Bühnenneben- und -hinterräumen, aber auch auf der Bühne selbst, beim Proben, beim Vorbereiten, beim Abhängen … mit ihrer Interpretation nimmt Mijnssen denn auch den Prolog beim Wort, in dem es heisst: „Formons un spéctacle nouveau!“ – lasst uns ein neues Theater erfinden.

Wie es scheint wurden einige Szenen gestrichen, es galt auch, gute Lösungen für die langen Strecken zu finden, in denen nicht gesungen sondern – das ist ja alles très français – getanzt wird. Das gelang hervorragend. Die Pause wurde im zweiten Akt vor den grossen Auftritt der Folie gelegt – und Mary Bevan war in der zweiten Hälfte dann doch noch eine Art zweite tragende Säule, die mir ebenfalls hervorragend gefiel. Die Folie hat die einzige lange Solo-Passage in der Oper – und bleibt danach präsent, übernimmt quasi von Clarine (auch Anna El-Khashem gefiel mir hervorragend) den kommentierenden Part. Junon und Jupiter mit seinem Helfer Cithéron, der zusammen mit Mercure den fiesen Plan ausheckt, sind zwar die handlungstreibenden Figuren, bleiben aber Nebenfiguren. Platée dient als Opfer, um die Eifersucht Junons zu zerstreuen: Jupiter soll eine Heirat mit einer so lächerlichen Gestalt vortäuschen, dass Junon „geheilt“ wird.

Dass Rameau sein Stück als divertissement für die Hochzeitsfeiern des Thronfolgers Louis Ferdinand mit der spanischen Königstochter Maria Teresa Rafeala konzipierte, die nicht gerade als Schönheit galt – das war „vielleicht allzu starker Tobak für eine königliche Eheschliessung. Das Werk hatte wenig Erfolg und verschwand zunächst nach einer Aufführung in der Schublade. 1749 holte Rameau es wieder hervor und führte es in Paris auf, nunmehr unter grossem Beifall des Publikums. Weitere Aufführungen folgten 1754 und bis in die 1770er-Jahre hinein“ (Silke Leopold im Programmheft).

Das Stück scheint dabei musikalisch in vieler Hinsicht einzigartig zu sein. Wie die Charaktere musikalisch gestaltet werden, die Situationen auf der Bühne immer wieder aus dem Graben zugespitzt werden, ist wirklich umwerfend – doch ob der menschlichen Tragik des Geschehens bleibt das Lachen im Hals stecken. Der programmatische Prolog – „L’Origine de la comédie“ betitelt – zeigt, dass Rameau uns einem Librettisten klar war, dass sie Neuland betraten. Thespis, der Erfinder des Dramas, Thalia, die Muse der Komödie Momos, die Personifikation des Tadels und Amor, der Gott der Liebe treten auf, und sie alle wollen an der Geburt der Komödie mitwirken. Verspottet werden nicht nur die Sterblichen sondern auch die Bewohner*innen des Olymp.

Rameau setzt sich auch auf satirische Wiese mit der Auseinandersetzung zwischen den Anhängern der italienischen und jenen der französischen Oper auseinander. Das wird durch die oft lautmalerische Musik – der Chor quakt wie Frösche, lacht wie eine Hochzeitsgesellschaft, das Orchester spielt die I-As des Esels usw. – hervorgehoben. Es wird parodiert auf Teufel komm raus – das Ergebnis allerdings ist so sublim, wie es komisch ist.

Mir gefiel die ganze Aufführung richtig gut. Besonders erwähnenswert ist dabei der Einbezug der Tänzer*innen: diese traten nicht – wie üblich in der französischen Oper – quasi als fremde Elemente zwischen den gesungenen Szenen auf sondern wurden in die Handlung selbst aufgenommen, waren stets präsent – und wurden zu einem wesentlich Teil des Erfolgs der Aufführung. Auch die langen Wartszenen gegen Ende – Platée sehnt die Hochzeitsfeier herbei – werden dank der Tänzer*innen und dank der traurigschönen Musik zu einem Erlebnis. Für mich zu einem der schönsten Teile des ganzen Abends. Und dieses ist – wie schon die erste Rameau-Zusammenarbeit von Haïm und Mijnssen in Zürich, „Hippolyte et Aricie“, ein grosser Erfolg (zumindest künstlerisch … die Auslastung scheint bei Aufführung mit La Scintilla, dem so wunderbaren Alte-Musik-Ensemble des Opernhauses, generell nicht so gut zu sein – ausser Bartoli singt mit, klar).

Zürich, Opernhaus – 4. Philharmonisches Konzert – 14.01.2024

Philharmonia Orchestra

Krzysztof Urbanski Leitung

Sol Gabetta Violoncello

WOJCIECH KILAR Orawa, für Streichorchester (1986)

WITOLD LUTOSLAWSKI Konzert für Cello und Orchester (1970)

—

IGOR STRAVINSKY Le Sacre du printemps (1913)

Zwei Tage später fürs Konzert schon wieder in der Oper … Sol Gabetta mit dem Cellokonzert von Lutoslawski wollte ich mir nicht entgehen lassen, und an Urbanski hatte ich von einem Konzert in der Tonhalle-Maag, ca. 2017/18, ebenfalls beste Erinnerungen. Also hinten in die Loge reingestanden. Der Abend war perfekt programmiert: Kilars Filmstück mit minimalen Motiven, Schichtungen, hart stampfenden Beats, dann das widerspenstige, auch als eine Art Widerstreit charakterisierte Cellokonzert, und zuletzt der farbenprächtige Stravinsky mit seinen erneut stapfenden, insistierenden Rhythmen. Diesen dirigierte Urbanski dann ohne Partitur – mit vollem Körpereinsatz, aber selbst seine grossen Gesten wirkten nicht gross. Im Gegenteil: er atmet diese Musik förmlich und so war das eine perfekte erneute Begegnung, nachdem mich schon die Version des Lucerne Festival Contemporary Orchestra unter Susanna Mälkki im Sommer sehr überzeugt hatte – eher wider Erwarten, denn so richtig warm mag ich damit nicht werden bisher.

Das Stück von Kilar fand ich mässig spannend. Es gibt Momente, in denen das Zeitgefühlt abhanden kommt (Pärt, minimal music), aber dann wird doch etwas gar dick aufgetragen – so dass sich eher Bilder der siebzehnten Folge von „Die Hard“ oder einem weiteren „Indiana Jones“ aufdrängen als Drohnenaufnahmen estnischer Wälder. Doch eben: im Kontext war da wirklich gut programmiert, und mit dem Cellokonzert von Lutoslawski folge auch vor der Pause ein richtiges Highlight. Dass das Haus dafür voll war, ist sicher Sol Gabetta zu verdanken – aber umso schöner, wenn ein ziemlich buntes, alterdurchmischtes Publikum auch mal so ein Programm hören geht, und nicht nur zur sozialen Distinktion hie und da eine Verdi-Oper mitnimmt. Gabetta war jedenfalls einmal mehr überzeugend – wie immer bei den inzwischen recht zahlreichen Gelegenheiten, die ich ergriffen habe. Im Mai höre ich sie dann bereits in Basel wieder, mit Britten unter Holliger.

Was ich bei Urbanski unglaublich faszinierend finde und so von keinem anderen Dirigenten – auch keiner anderen Dirigentin – kenne: die Bewegungen, die er mit der linken Hand ausführt. Das wirkt unendlich elegant (ist er eh, selbst wenn er – wie bei Stravinsky – auf dem Podium herumstampft wie Rumpelstilzchen) und zugleich unglaublich präzise. Buchstäblich bis in die Fingerspitzen geht er in der Musik auf.

Zürich, Tonhalle – 18.01.2024

Tonhalle-Orchester

Kent Nagano Leitung

Alice Sara Ott Klavier

Mari Eriksmoen Sopran

CHARLES IVES The Unanswered Question

BRYCE DESSNER Klavierkonzert (Uraufführung)

—

GUSTAV MAHLER: Symphonie Nr. 4 G-Dur

Gestern dann das erste Konzert mit dem Tonhalle-Orchester im neuen Jahr – ein weiteres Highlight und eine Art Prequel auf den Anfang Februar mit Nr. 5 beginnenden Mahler-Zyklus unter Paavo Järvi. Bryce Dessner hatte ich schon erwähnt, die Tage sind die intensivsten seiner Saison als „creative chair“: neben den Proben zur gestrigen Uraufführung fand gestern vor dem Konzert schon eine kleine Prélude mit zwei Solowerken statt (Wiederholung am Dienstag im Museum für Gestaltung), am Sonntag werden bei „Literatur und Musik“ in der kleinen Tonhalle Auszüge aus Werken für Streichquartett neben Auszüge von Édouard Louis‘ „Das Ende von Eddy“ gestellt, und am Montagnachmittag findet an der Zürcher Hochschule der Künste auch noch eine Masterclass mit Dessner statt. Danach ist er im April (Barbara Hannigan mit den Labèque-Schwestern und Live-Elektronik, Musik von Hildegard von Bingen, Barbara Strozzi, Francesca Caccini, Bryce Dessner und David Chalmin) und im Juli (Pekka Kuusiston spielt das Violinkonzert und Johanna Mallwitz dirigiert danach auch wieder Mahler, die Erste) nochmal zu hören, zudem stehen Stücke von Dessner bei zwei Kammermusik-Lunchkonzerten auf dem Programm, zu denen ich aber nicht gehen werde.

Gestern also die Gelegenheit, ihn im Gespräch mit der Tonhalle-Dramaturgin Ulrike Thiele zu erleben. Dazu spielten zwei Studierende der ZHdK Solo-Stücke von Dessner: Raphael Duchosal führte „Four Blue Poles“ auf, eins der frühesten publizierten Werke aus dem Jahr 1999, inspiriert von einem Gemälde von Jackson Pollock und der älteren Schwester Jessica gewidmet, Tänzerin, Choreographin, Künstlerin, die für Bryce auch heute noch ein wichtiges Vorbild ist. Später war noch „Tuusula“ zu hören, gespielt von der Cellistin Selma Aerni. Dieses Stück schrieb Dessner am Ort desselben Namens, wo nicht zuletzt Sibelius gelebt hatte und wo Pekka Kuusisto bis 2018 das Kammermusik-Festival leitete – mancherorts steht zusammen mit dem 2022 verstorbenen Jaakko und bis 2022 oder immer noch, aber die Website des inzwischen „Meidän Festivaali“ („unser Festival“) genannten Festivals schreibt, dass Pekka Kuusisto von 1999 bis 2018 der künstlerische Leiter war. Jedenfalls hat Dessner sich mit Kuusisto angefreundet – und eben: der spielt im Juli in der Tonhalle Dessners Violinkonzert (da muss ich noch eine Karte kaufen, hab wegen unklaren Ferienplänen gegen Saisonende noch nicht viel geplant) und dort auch Nicolas Altstaedt kennengelernt, für den er dann in wenigen Tagen das ca. zehnminütige Solo-Stück „Tuusula“ komponiert hat. Beide Stücke – wie überhaupt fast alles, was ich von Dessner bisher gehört habe – bewegen sich innerhalb der konventionellen Klangsprache, wirken aber dennoch irgendwie sehr gegenwärtig.

Am Ende des Gesprächs kam Thiele auch auf Ives zu sprechen, darauf, dass Bernstein die „unanswered question“ als die Frage nach dem „where to“ oder so ähnlich umformuliert habe. Desser meinte dann, seine Antwort sei: ins Hier, ins Jetzt, und er hielt ein kurzes Plädoyer für den gemeinsamen Genuss von Live-Musik, für die Gegenwärtigkeit, die dabei erzeugt wird, erlebt werden kann – und nur da.

Das Konzert begann dann magisch – aber klar, ein paar Idiot*innen mussten noch vor dem ersten Bläser-Einsatz krachend dreinhusten. Die Solotrumpete war auf der rechten Galerie (vom Publikum aus, ich sass auf der linken) platziert und hallte durch den Raum … ich habe zwar 2019 schon einmal Ives‘ Vierte hören können, auch schon unter Nagano beim Tonhalle-Orchester und zum Glück in der klanglich viel transparenteren Tonhalle-Maag – aber sonst bin ich mit Ives‘ Musik nach wie vor ziemlich schlecht vertraut. Als Konzerteinstieg fand ich das wie gesagt: magisch!

Danach wurde der Flügel aufgeklappt, das Orchester verdoppelte oder verdreifachte sich, Alice Sara Ott kam barfuss auf die Bühne gehüpft, Nagano hinterher – und dann gab’s die Uraufführung von Dessners Konzert, das in der Tat sehr viel Tänzerisches hat. Gewidmet ist es erneut der Schwester und auch der Pianistin Ott: „Das Stück ist sehr stark von ihrem wunderbaren Spiel inspiriert und wollte etwas schreiben, das sie sowohl herausfordert als auch ihre einzigartigen Qualitäten als Künstlerin hervorhebt. Ich bin sehr dankbar, dass sie so eng mit mir an dem Konzert gearbeitet hat. Als ich die Musik schrieb, dachte ich ebenfalls an den Klang des Tonhalle-Orchesters Zürich und die anderen wunderbaren Ensembles, die das Werk in Auftrag gegeben haben“ [Orchestre philharmonique de Radio France, Cincinnati Symphony Orchestra, DSO Berlin, Southbank Centre und Philharmonia Orchestra sind gemäss den Infos im Programmheft, von wo auch das Zitat stammt, die anderen Auftraggeber*innen].

„How to Dance“, „How to Breathe“ und „How to Feel“ waren die Arbeitstitel der drei Sätze, die am Ende mit „Dance like [Viertelnote] = 140“, „Dans un rêve, gentle, sea like [Viertel] = 110-116“ und „Measured [Viertel] = 140“ überschrieben wurden. Der Tanz, tänzerische Bewegungen, stehen in den beiden Ecksätzen im Zentrum, so ist der erste über weite Strecken mit einer Art barockem Generalbass unterlegt – und Dessner schreibt in seinem Text mehr über seine ältere Schwester, deren Werdegang vom Cincinnati-Ballet in die zeitgenössische New Yorker-Tanzszene, wo er Werke von Merce Cunningham, William Forsythe, Pina Bausch oder Anne Teresa De Keersmaeker gesehen habe. Über die Ostinato-Bässen werden fliessende Linie gelegt, Drehmelodien, Tanzmuster, die sich in der Musik abbilden. Der zweite Satz ist dann eine Art Naturpoem – dem neulich gehörten Orchesterstück „Mari“ nicht unähnlich, aber ohne dessen fast schon spektralen Klangfarbenreichtum. „Das Orchester bietet verschiedene Horizonte, die Blechbläser weichen den Holzbläsern und die Streicher wechseln die Perspektive. Momente der Dissonanz oder Unterbrechung bilden einen Kontrapunkt zur Solistin“, so Dessner. Das finale ist „der abwechslungsreichste der drei Sätze und auch der virtuoseste“. Die tänzerische Bewegung kehrt zurück, „aber mit mehr Intensität. Das Material wechselt zwischen lyrischen, langsamen Momenten und dann zu den freudigen Mustern der schnellen Abschnitte.“

Freude, Fröhlichkeit – eher denn Nachdenklichkeit – durchzieht das Werk sowieso, denn Jessica Dessner kämpft seit Jahren gegen ihre Krebserkrankung und der Bruder, der sie auch darin bewundert, wollte für sie ein positives, fröhliches Werk schreiben. Das ist wirklich sehr schön herausgekommen, finde ich, reich an Klangfarben und Rhythmen, sehr abwechslungsreich in der Orchestrierung (mit vielen Passagen, in denen – darin vielleicht Mahler nicht unähnlich? – Celli und auch Bratschen im Zentrum stehen) – und die mir bis anhin vollkommen unbekannte Pianistin Alice Sara Ott begeisterte mich. Wie sie die Balance zwischen höchster Präzision, wie sie in den schnellen Sätzen gnadenlos eingefordert wird, und einem lyrischen Ton, einer Beseeltheit, fand, war wirklich toll zu erleben. Es gab langen, grossen Applaus, diverse Auf- und Abgänge, Dessner wurde auf die Bühne gerufen, Nagano und Dessner blieben dann aber auch einmal hinten und liessen Ott allein nach vorn, sie hüpfte – tänzerisch wie das gerade gespielte Werk nach vorn und wieder zurück … schön, sehr schön!

Nach der Pause dann Mahler – und Schönheit, die fast schon schmerzhaft wird, besonders im dritten Satz (bei dem Eriksmoen schon auf einem Stuhl neben Nagano Platz genommen hatte), dessen Einstieg für mich wohl zum schönsten gehört, was ich kenne. Die Symphonie scheint mir aber in vielerlei Hinsicht gebrochen zu sein, ironisch vielleicht, oder auch in einer Art Umetzung des „die Welt auf den Kopf stellens“, wie es im irren Text geschieht, den die Sopransolistin im vierten Satz singt („Wir geniessen die himmlischen Freuden…“ aus „Des Knaben Wunderhorn“)? Jedenfalls wahnsinnig toll – und ein klasse Teaser auf den kommenden Mahler-Zyklus mit Järvi, der dann wohl in der Saison 2024/25 richtig Fahrt aufnehmen wird (2024 kommt nur Nr. 5).

Dass es vor der Schlittenglöcklein-Symphonie zehn Grad warm war, danach um die Null und Schneefall herrschten, war dann gewiss ein Zeichen dafür, dass es … ähm, schöne Zufälle hie und da gibt? Jedenfalls der perfekte Abschluss des Abends. (Im Hintergrund das blaue Licht des fliegenden Holländers.)

--

"Don't play what the public want. You play what you want and let the public pick up on what you doin' -- even if it take them fifteen, twenty years." (Thelonious Monk) | Meine Sendungen auf Radio StoneFM: gypsy goes jazz, #170: Aktuelles von Jazzmusikerinnen – 19.02.2026, 20:00; #171 – 10.03.2026, 22:00; #172 – 14.04.2026, 22:00 | Slow Drive to South Africa, #8: tba | No Problem Saloon, #30: tba