Startseite › Foren › Über Bands, Solokünstler und Genres › Eine Frage des Stils › Blue Note – das Jazzforum › Enja Records › Antwort auf: Enja Records

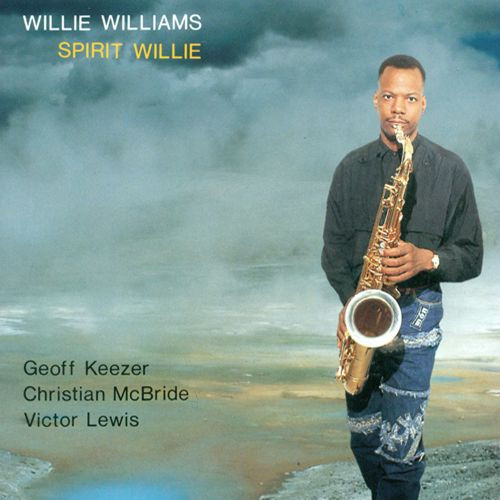

Willie Williams – Spirit Willie | Willie Williams (ts/ss) gehörte zur tollen Band, die Drummer Art Taylor Anfang der Neunzigerjahre leitete (zu deren Enja-Album schrieb ich hier natürlich schon), spielte auch mit der Big Band von Clifford Jordan und sammelte sonst ein paar Credits. Sein erstes eigenes Album mit Ronnie Matthews, Curtis Lundy und Kenny Washington erschien 1987 beim Label New Note Half Note (ich kenne weder Label noch Album), am 20. und 21. März 1992 folgte im Studio von Rudy Van Gelder das zweite, nun für Enja und mit Geoff Keezer (p), Christian McBride (b) und Victor Lewis (d). Auch hier 74 Minuten Musik und auch hier geht es direkt zur Sache, allerdings in einer deutlich mainstreamigeren Richtung. Ganze zwölf Stücke bietet das Album, das Junior Cook gewidmet ist, „one of the unsung heroes of the tenor saxophone who passed away shortly before this session“ (Williams im CD-Booklet). Je ein Stück stammt von Idrees Sulieman, Bill Saxton, Bobby Watson, Erroll Garner und Clifford Jordan, die restlichen sieben vom Leader selbst. Williams war zum Zeitpunkt der Aufnahme schon seit zehn Jahren in New York – er kam aus Philadelphia – und „Spirit Willie“ war der Übername, den ihm ein Dichter aus Harlem verpasst hatte, so berichtet Russ Musto zum Einstieg seiner Liner Notes. In den späten Achtzigern verschwand er von der Szene, schlug sich als Saxophonlehrer an der Harlem School of Arts und am City College, während er dann bald mit Taylors neuer Band zu proben anfing. In den frühen Neunzigern taucht er dann auch auf Aufnahmen von Gary Bartz, Bobby Watson und T.S. Monk auf. Die Güte seines Spiels mit Art Taylor auf „Mr. A.T.“ brachte Matthias Winckelmann auf die Idee, für Williams eine eigene Session zu organisieren – der Saxophonist erhielt freie Hand, was Musiker und Material anging. Geoff Keezer und Christian McBride waren 21 bzw. 19 Jahre alt, Drummer Victor Lewis mit 41 Jahren bereits ein Veteran (Williams selbst war mit seinen 31 Jahren in der Mitte).

Das mag alles recht konventionell und etwas viel für ein Hören am Stück sein – aber die vier spielen stark auf, das Material ist recht interessant und es gibt eine Menge guter Soli. In „Benita“, seiner Tochter gewidmet, greift Williams zum Sopransax und die Post-Coltrane- bzw. wie Musto hervorhebt: eigentlich Odean Pope-Vibes weichen einer weicheren, verspielteren Spielweise – und Williams‘ Ton am Fischhorn ist echt schön. „Andrae’s Theme“ ist dem Sohn gewidmet und erinnert – wie Musto erwähnt – tatsächlich ein wenig an die Musik von Abdullah Ibrahim, mit dessen Gruppe Ekaya Williams auch spielte (leider gibt es da keine Aufnahmen). Das Stück ist ein Feature für McBride, der es allein mit einem gestrichenen Solo eröffnet, bevor der Leader das Thema am Sopransax präsentiert. In „After All This Time“, dem Stück von seinem Mentor Bobby Watson, ist Williams später noch einmal am Sopransax zu hören – der Titel bezieht sich auf die oft längere Zeit, die zwischen der Aufnahme und ihrer Veröffenltichung verstreicht und wurde erst nach Williams‘ Aufnahme gewählt, dem Watson sein Stück schon länger überreicht hatte. Das brennend intensive ts/d-Duett „Leapin‘ and Weepin'“ erhielt seinen Titen von einem weiten Übernamen von Williams – dem, den ihm Clifford Jordan verpasst hatte, von dem wiederum der Album-Closer „Quittin‘ Time“ stammt. „Misty“, das Garner-Stück, ist das Lieblingsstück von Williams‘ Mutter und dieser gewidmet, die Einspielungen davon sammelte. Musto: „He [Williams] remembers one of by his early idol, King Curtis“. In seinem „Song for Me“ liess Williams sich von einem anderen Vorbild inspirieren: George Coleman – und das 5/4-Stück wechselt für die Bridge in einen 7/8, was mit einem Drummer vom Format von Victor Lewis natürlich kein Ding ist.

Vielleicht ist dieses überlange Album, das kaum einen schwachen Moment hat, auch die Frucht der Frustration und der harten Zeit, die Williams in den Achtzigern durchmachen musste? Ich komme zu ihm noch zweimal zurück hier, aber aber zuerst gibt es die nächste Runde mit einer Band, die ich auch gerade erst entdecke:

Joint Venture – Mirrors | Auch hier 72 Minuten Musik – wir sind mitten in der Euphorie des neuen Formates … 29./29. September 1991, wieder mit David Baker im Sorcerer Sound in New York City, gleiches Line-Up natürlich, also der alphabetischen Reihe nach wie auf dem Cover: Ellery Eskelin (ts), Drew Gress (b), Phil Haynes (d), Paul Smoker (t). Liner Notes gibt es keine, stattdessen ein Foto des Quartetts in Winterkleidung, irgendwo auf einem Feld auf flachem Land. Beim Vorgänger hatte ich mich gar nicht drauf geachtet, von wem die sieben Stücke stammen: je zweimal Gress, Haynes und Smoker und einmal Eskelin (der Credit fehlt in der Trackliste, aber Musto nennt ihn in den Liner Notes). Hier sind sie alle zweimal vertreten, wobei Smokers zwei Stücke zusammen „Star Flowers“ bilden, zwei Teile und über 24 Minuten Musik. von Gress und Eskelin stammen die vier ersten, kürzeren Stücke, von Haynes zwei längere, die das Doppelpack von Smoker umrahmen. Auch hier ist die Palette reichhaltig. Heftig swingende stehen neben lyrischen Passagen, freie neben boppigen – und das alles manchmal innert weniger Takte. Immer neu werden die Stimmen zusammengesetzt, die Bläser jagen sich, die Rhythmusgruppe punktiert … und Gress erweist sich wie auf dem Vorgänger-Album selbst in der Begleitung als grosser Melodiker – und kriegt auch sonst immer wieder viel Raum, den er zu nutzen weiss. Das ist alles toll, aber gerade ermüdet es mich gegen Ende auch ein wenig – immerhin bin ich im Closer, wie ich das tippe, und da glänzt einmal mehr Gress am Kontrabass, den ich tatsächlich als die Seele dieser Band sehen möchte, was sie dann eben doch stark von den „4 Horns“ von Haynes abhebt.

Sun Ra & His Omniverse Arkestra – Destination Unknown | Abhilfe schafft ein müder Altmeister mit seiner Kapelle und ich zitiere hier erstmal den zugehörigen Post von @vorgarten:

das ziel ist noch unbekannt, der kapitän des raumschiffs hat sich noch nicht gemeldet. so singt die arkestra-rumpfbesetzung (11 mann) fröhlich auf der letzten europatournee mit ihrem angeschlagenen leader, der schon in multiplizierten universen (omniversum) denkt. ein bisschen kopflos ist dieser auftritt in aarburg, john gilmore fehlt, so richtig explodieren will keiner, aber dennoch findet die tighte und sehr auf den punkt spielende kleine bigband in ihr material und hebt ein bisschen ab. super besetzung eigentlich, mit michael ray & ahmed abdullah, tyrone hill und dem drummer earl „buster“ smith, sun ra und marshall allen sind für die überraschungsmomente da, generische geräuschsamples aus dem synthesizer, ein herzerwärmend übersprudelndes altsaxsolo über „prelude to a kiss“. es gibt ein paar problematische vocals, von wem, wird nicht ganz klar, aber insgesamt funktioniert das doch alles ganz hervorragend. eine letzte chance für horst weber, auch noch ein sun-ra-album herauszubringen, und natürlich passiert hier das gleiche wie überall sonst: die titel sind z.t. falsch, die credits unklar, die diskografen haben etwas zu tun, während das raumschiff schon ziellos weitergedriftet ist.

Aufgenommen wurde die Band am 29. März 1992 im Moonwalker in Aarburg, einer Kleinstadt in der Aargauer Provinz, ca. 60 Kilometer westlich von Zürich. Wenn ich heute nach dem Club suche, finde ich Treffer vom Revival (1999-2014), unter anderem ein Interview, in dem der Betreiber aus Anlass der Schliessung von den Anfängen spricht: „wollten wir den Moonwalker wieder zu einem Konzerttempel machen, wie dies Urs Güntert zuvor schon gelungen ist“ – wer dieser Güntert ist, weiss ich nicht, aber ich denke es könnte derselbe sein, der hier 1985 im Bazillus in Zürich spielte und auf demselben Konzertflyer steht wie die Bands von George Adams/James Blood Ulmer und Harry Beckett/Chris McGregor (im Line-Up der Gruppe Pink Pepper). Keine Ahnung, spielt ja alles keine Rolle, denn „This music is not part of this planet“, schreibt Sun Ra als ersten Satz in seinen Liner Notes, und die Namen bei den Credits beziehen sich nur auf die CD-Produktion. „Carefree“ heisst der Opener und die Band wirkt mit ihren Riffs tatsächlich recht sorglos, die Congas von Stanley Morgan (Atakatune) sind im Mix etwas zu dominant (aber gut!), die Gitarre von Bruce Edwards etwas zu leise – aber der Groove, den Jothan Callins und Buster Smith aufsetzen, ist toll (nicht nur hier)!

Campell/Trent geben die Vocal-Credits an die beiden Trompeter (beide zusammen in „Prelude to a Kiss“), den Posaunisten sowie an James Jacson („ens voc“ in den anderen Stücken mit Gesang, also in „Theme of the Stargazers“, „Calling Planet Earth“ [„Destination Unknown“], „The Satellites Are Spinning“ [auf der CD „Satellites Are Scanning“] und dem Closer „Space Is the Place / We Travel the Spaceways“ [auf der CD fehlt der erste Titel]) und vermerken, dass die CD sie fälschlicherweise Allen (und Abdullah) zuschreibt. Vom Jazzkeller Frankfurt am 26. März gibt es Video, was wohl bei der Bestätigung des Line-Ups half (die Enja-CD ist ja auch zeitnah und es gibt da wohl keine gröberen Fehler), zudem gibt es Ansagen von Buster Smith von dort und von München (Allotria, 31. März) – und in letzterer nennt er Jothan Callins „our arranger“ – noch ein interessanter Hinweis. Zusätzlich zu den angegeben Instrumenten verzeichnen Campbell/Trent auch: Allen (fl, cowbell), Jacson (fl, inf-d, cowbell – statt „african drums“, wie die CD sagt) und Nascimento (surdo grande). Auch meinen Campbell/Trent: „The CD appears to consist of one complete set (or nearly so).“ (alles S. 724-727, der Eintrag zum Album selbst ist auf S. 726f., die Nummern der betreffenden Sessions sind 737 bis 740 – vor Frankfurt schon eine aus dem Pumpehuset in Kopenhagen am 21. März, von wo es 108 Minuten gibt und wohl auch eine kurze „afternoon lecture and workshop“ mit Callins am Klavier sowie Abdullah, Ray und ein „a few local musicians“ dokumentiert wurde, 21 Minuten lang).

Perfekt ist das Set nun wirklich nicht, aber wenn die Band in Schwung kommt, ist sie kaum aufzuhalten – und für eine vermutlich mit bescheidenen Mitteln gemachte Aufnahme (ich tippe auf DAT oder was auch immer ans Mischpult gehängt, also kein „Raum-Mix“) ist die Soundqualität ziemlich gut und alles sehr lebendig. Die Trompeter sind sehr gut (wenn sie nicht singen) und Allen startet auch in „Interstellar Lo-Ways“ nochmal durch, Hill und Edwards haben ein paar gute Momente, der Leader ist am Klavier auch ziemlich präsent, bleibt aber meistens in recht geordneten Bahnen.

--

"Don't play what the public want. You play what you want and let the public pick up on what you doin' -- even if it take them fifteen, twenty years." (Thelonious Monk) | Meine Sendungen auf Radio StoneFM: gypsy goes jazz, #165: Johnny Dyani (1945–1986) - 9.9., 22:00 | Slow Drive to South Africa, #8: tba | No Problem Saloon, #30: tba