Startseite › Foren › Kulturgut › Für Cineasten: die Filme-Diskussion › Der letzte Film, den ich gesehen habe (Vol. II)

-

AutorBeiträge

-

Hotblack DesiatoJa, kann ich nachvollziehen. Als reine Komödie funktioniert es halt für mich nicht so.

Ist ja auch keine reine Komödie. Was ist eigentlich eine reine Komödie?

Und den Film unter dem Gesichtspunkt der Sympathie zu beurteilen, ist ja nun ganz verkehrt.

--

Ohne Musik ist alles Leben ein Irrtum.Highlights von Rolling-Stone.deDie letzten Stunden im Leben von Amy Winehouse

Großer ROLLING STONE Hausbesuch: Ozzy Osbourne im Interview

Alle 5-Sterne-Alben von Elvis Costello

„I Put A Spell On You“ von Screamin‘ Jay Hawkins: Horror-Heuler

Queen: Darum war ihr Live-Aid-Konzert nicht wirklich spektakulär

25 Jahre „Parachutes“ von Coldplay: Traurige Zuversicht

Werbung„Picknick mit Bären“, unter anderem ein Film über das „Wann ist man eigentlich zu alt ?“, und offensichtlich lässt sich nicht alles am Alter festmachen. Absolut fabelhaft das Duo Nick Nolte und Robert Redford. Ein schöner Film, da wäre ich gerne mitgewandert :sonne:

--

Pause, oder was?Mit Candy und Sonic auf dem Fantasy-Filmfest:

High-Rise von Ben WheatleyWheatley teilt nicht Ballards Fetischblick auf Architektur und überhaupt das pervers Nihilistische, aber als barockes Sinnenspiel ist „High-Rise“ dann eben doch visuell spot-on. Produziert von the last true independent Jeremy Thomas, mit Tom Hiddleston, dem sich am besten bewegenden Mann der Welt, Elisabeth Moss, Jeremy Irons, Stacy Martin, Beth Gibbons, die im Soundtrack „SOS“ singt: Da kommt sehr viel Schönes zusammen.

--

A Kiss in the Dreamhouse

AnonymInaktivRegistriert seit: 01.01.1970

Beiträge: 0

Wonderwall

(Regie: Joe Massot – Großbritannien, 1968)Der Wissenschaftler Collins führt ein wohlgeordnetes Leben, das jenseits des Labors in erster Linie auf die Schmetterlingssammlung in seinen eigenen vier Wänden beschränkt ist. Eines Abends wird er durch laute Musik aus der Nachbarwohnung gestört. Er entdeckt ein kleines Loch in der Wand, durch das er das dort wohnende Fotomodell Penny beobachten kann. Die junge Frau und ihr Leben beginnen ihn derart zu faszinieren, dass er weitere Löcher in die Wand bohrt, um noch mehr Einblicke zu bekommen.

Nachdem die Beatles am 29. August 1966 ihr letztes Konzert im Candlestick-Park-Stadion in San Francisco spielten, war der hysterische Höhepunkt der Beatlemania, die George Harrison nach eigenen Angaben „sein Nervenkostüm gekostet“ hatte, unwiderruflich vorüber und alle Mitglieder der Fab Four freuten sich entweder auf Freizeit und Reisen ohne Verpflichtungen oder die Möglichkeit, sich abseits der Tretmühle von Album-Konzerttournee-Album zu verwirklichen.

John Lennon war der erste der „mop tops“, welcher die Gelegenheit beim Schopfe griff und mit dem Regisseur der Beatlesfilme „A Hard Day’s Night“ und „Help!“, Richard Lester, die Kriegssatire „How I Won The War“ in Almeria, einer Filmstadt in Spanien, vor allem bekannt für Western, umsetzte. Neben einer durchaus ordentlichen Schauspielleistung, schrieb er am Set auch „Strawberry Fields Forever“, ließ sich die langen Haare schneiden und nahm allgemein Abstand vom Trubel um seine Band. Unterdessen werkelte Paul McCartney zusammen mit dem kürzlich verstorbenen Beatles-Produzenten George Martin am Soundtrack zu „The Family Way“ und auch George Harrison ließ sich zu einer Filmarbeit breitschlagen: Er steuerte die Musik zu „Wonderwall“ bei. (Ringo urlaubte inzwischen und besuchte John Lennon bei den Dreharbeiten mit Richard Lester.)

Harrison bemerkte zwar, er habe „keine Ahnung, wie man Filmmusik schreibt“, als Regisseur Joe Massot ihm aber zusicherte, er würde jede Musik verwenden, die Harrison für „Wonderwall“ komponiere, machte dieser sich auf den Weg nach Indien, um seinem neuen Hobby zu frönen: Der traditionellen hinduistisch-indischen Musik, popularisiert durch Ravi Shankar. So finden sich auf dem Soundtrack zu „Wonderwall“ viele Etüden Harrisons aus dem Feld der Musik Shankars, wenn auch in weniger poppigen Formen, als man sie auf den Beatles-Alben finden kann. Die Sessions zu „Wonderwall“, die Harrison mit einheimischen Musikern einspielte, warfen auch die B-Seite „The Inner Light“ der Beatles-Single „Lady Madonna“ ab. Dazu gibt es ein paar herrliche Ausflüge in die gitarrenlastigen Sphären des Psychedelic Rocks, unterstützt von Harrisons Langzeitfreund Eric Clapton.

Ich kannte die LP „Wonderwall Music“ schon einige Zeit, bevor ich den Film sah. Sie ist ein unebenes Flickwerk von gelungenen Melodien und Sounds, neben manchmal etwas uninspiriert wirkenden Klangteppichen und -landschaften. In Verbindung mit Joe Massots Film ergibt vieles, das auf dem Album einfach an einem vorüberzieht, jedoch plötzlich Sinn: Die kurzen Stücke bringen die Szenen auf den Punkt, sie öffnen für einen Augenblick ein Fenster durch die „Wunderwand“ und untermalen nicht nur das Leinwandgeschehen, sondern gehen eine Symbiose mit ihm ein. „Wonderwall“ ist ohne Harrisons Musik nicht vorstellbar, so wie Harrisons Musik ohne „Wonderwall“ eine Dimension einbüßt.

Auf erzählerischer Ebene passiert in Massots Film nicht viel. Er zeigt uns einen zerstreuten, älteren Herren, Professor Collins (gespielt von Jack MacGowran, bekannt aus Roman Polanskis „Tanz der Vampire“), der sein wissenschaftliches Interesse nur in einen Job bei den Stadtwerken ummünzen konnte und auch ein bisschen den Anschluss an das Leben um sich herum verloren hat. Ihn plagen Albträume, die Beziehung zu seiner toten Mutter und er erlebt Fugen, die ihn ratlos zurücklassen. Sein einziger Zeitvertreib, der sich zu seinem neuen Lebensinhalt entwickelt, ist das Spannen. Er beobachtet seine Nachbarin, ein Model des Swingin‘ London (gespielt von Jane Birkin, Rollenname „Penny Lane“), durch ein Loch in der Wand, das lange durch seine Schmetterlingssammlung verdeckt war. Diese zerbrach und ließ die aufgespießten Gesellen plötzlich in einem Farbenrausch die zugestopfte Wohnung des Professors, die eher einer Höhle (oder vielleicht auch einem Kokon) gleicht, verlassen. Wie bei jeder guten Psychedelia ziehen die auffälligen und knallbunten Blüten der Pflanze ihre Energie aus dem zwielichtigen Mutterboden des Unterbewusstseins und der Träume. So verbindet auch „Wonderwall“ ausgelassene Albereien mit dunklen Untertönen und Bildern, die auf der Kante des Spiegels balancieren, wo sie gefährlich schnell in ein anderes Extrem kippen können.

Auf diesem minimalen Narrativgerüst nutzt die niederländische Designergruppe The Fool, die unter anderem auch das Gebäude der Apple-Boutique in London gestaltete und als Protegé der Beatles gesehen werden kann, „Wonderwall“ als Ausstellungsfläche für ihre Ideen und Arbeiten, die sie in farbenprächtigen „set pieces“ aufleben lässt, welche Regisseur Massot im Sinne des psychedelischen Zeitgeists umsetzt, indem er einen alten, aber aufgeschlossenen Menschen, der seinen Platz in der Gesellschaft nie finden konnte, einen Ausblick (als Spanner!) auf die vitalisierende Aufbruchsstimmung der Jugend erhaschen lässt.

„Wonderwall“ könnte auch ein direkter Wildwuchs aus Michelangelo Antonionis „Blow-Up“ sein, immerhin teilen sich beide Filme nicht nur die Atmosphäre des Swingin‘ London und Jane Birkin als Darstellerin, sondern finden ihr Hauptthema im Beobachten, vielleicht sogar im Voyeurismus. Für Jane Birkin war der Dreh sicherlich keine all zu anspruchsvolle Aufgabe, hat sie doch keine einzige Dialogzeile und muss nicht mehr tun als posieren und gut aussehen. Dies führt zu einigen Stellen, die wie aus Werbefilmen wirken und das ist gewollt, denn die Oberflächlichkeit der Beziehungen, die die Menschen miteinander führen, kritisiert Joe Massot. Sie bedingen sogar das eher traurige Ende des Films, das leicht als Happy-End missverstanden werden kann, welches stattdessen aber das Verhältnis zwischen „altem“ und „neuem“ Leben relativiert.

„Barbarella“ mag der unterhaltsamere, vergnüglichere und auch durchgeknalltere Film dieser Zeit sein (Anita Pallenberg ist ebenfalls wieder mit von der „Party“ und spielt in „Wonderwall“ eine Kleinstnebenrolle), aber wer ein Herz für Style und Message des „Summer of Love“ hat, dabei auch die verschobenen Untiefen und Dissonanzen der End-60er wahrnehmen kann, kommt an „Wonderwall“ nicht vorüber, gerade auch, weil Harrisons Soundtrack hier den Unterschied macht.--

@ Harry Rag, danke!

AnonymInaktivRegistriert seit: 01.01.1970

Beiträge: 0

Äh, bitte. :lol: Die DVD zu „Wonderwall“ ist übrigens günstig erhältlich und fährt auch eine ordentliche Qualität auf.

--

@ Harry Rag, ich lese gerne deine Texte,

wollte dich nur ermutigen weiter zu machen. ;-);-);-)

Bilanz von den Fantasy Film Nights:

The Lobster (Yorgos Lanthimos) **1/2

High-Rise (Ben Wheatley) **1/2

The Witch (Robert Eggers) ***1/2

Green Room (Jeremy Saulnier) ****--

I like to move it, move it Ya like to (move it)

AnonymInaktivRegistriert seit: 01.01.1970

Beiträge: 0

My Dinner With Jimi

(Regie: Bill Fishman – USA, 2003)Im Jahre 1967 macht sich die US-Rock-Band The Turtles – nach ihrem No.1 Hit „Happy Together“ als die ‚amerikanischen Beatles‘ bezeichnet – auf den Weg nach London, um ihre Idole, die wahrhaftigen Beatles, zu treffen. Doch die Reise in die Hauptstadt der Swingin‘ Sixties verläuft völlig anders als geplant, denn sie müssen feststellen, dass sie dort ganz und gar nicht die Stars sind, für die sie sich halten. Das ändert sich, als sie eines Abends im berühmten Nachtclub „The Speakeasy“ doch noch auf einige der ganz Großen der Rockgeschichte treffen…

Junge, ist dieser Howard Kaylan ein selbstverliebtes Arschloch. Nicht nur, dass er die Gelegenheit nutzt, um selbst das Drehbuch für einen Film über seine Band The Turtles zu schreiben, nein, er beutet diesen Glückstreffer auch noch soweit aus, sämtliche Beteiligte als grob gezimmerte Kasper darzustellen, was ihm selbst die Rolle des einzig „richtigen“ Menschen (oder sagen wir: annähernd menschlichen Wesens) zukommen lässt, der stets im Zentrum der Aufmerksamkeit steht. Doch von vorne.

Nachdem sich Kaylans Surf-Truppe The Crossfires aus Los Angeles im Zuge des Folk-Rock-Booms in The Tyrtles (mit stilechtem Byrds-Ypsilon) umbenannt hatte und sich an Dylan-Covers versuchte, schafften sie es unter dem leicht veränderten Moniker The Turtles schließlich bis in die Charts der USA und sollten im Sommer 1967 einen Riesenerfolg mit „Happy Together“ einfahren. „My Dinner With Jimi“ setzt kurz vor diesen Ereignissen ein, um sich dann ganz auf die erste Englandreise der Band zu konzentrieren.

Schon zu Beginn nerven die naiven, unterbudgetierten Einstellungen von Regisseur Bill Fishman, die den Spirit des „Summer of Love“ einfangen sollen, aber unglücklicherweise neben originale Archivaufnahmen gestellt werden, die die nachgestellten Szenen als das entlarven, was sie sind: Eine Ansammlung von falschen Bärten und Perücken, eine Kostümparty unter dem Motto „Let The Sunshine In“, eine unprofessionelle Ansammlung dämlicher Klischees, die man an Karneval erwartet, aber nicht von jemandem, der angeblich „dabei“ gewesen ist. Für eine halbgare Klamotte zum Thema Drogen und Vietnam hätte es sogar ausgereicht, der Subplot um die Einberufung zur US-Army des Turtles-Sängers Howard Kaylan deutet das an. Er ist der einzige halbwegs gelungene Teil des Films, wenn auch nicht sonderlich originell oder herausragend umgesetzt. Sein großer Vorteil besteht in der Tatsache, dass Howard Kaylan seine Aufmerksamkeitsgeilheit hier an verhassten Figuren wie Musterungsärzten und Armeeangehörigen ausleben kann, ohne sich an Musikern der Rock- und Popmusik vergreifen zu müssen.

Während man die Turtles vor ihrem Englandtrip noch auf dem Sunset Strip bewundern kann, darf sich das Publikum an völlig grotesken Karikaturen der damals aufstrebenden kalifornischen Rockstars erfreuen. Die schamlos untalentierte Darstellerriege kotzt einem einen lächerlich betrunkenen Jim Morrison vor die Füße, zeichnet Frank Zappa als neunmalklugen Nasenbären und findet, dass Mama Cass vor allem fett und schrill war. Und wieder diese Perücken! Diese billigen Kostüme!

Einmal auf den britischen Inseln angekommen, wird es nicht besser. Graham Nash von den Hollies kommt zwar glimpflich davon, dafür muss Donovan als schlecht geschminkter Yogavogel mit Glückskeksweisheiten dran glauben, ganz zu schweigen von den Mitgliedern der Moody Blues, die als blasierte Snobs auftreten. Endgültig vor Lachen vom Stuhl gerissen hat es mich, als Brian Jones die Szenerie betrat: Ein grell-gelber Wischmop in einem peinlichen Anzug, der Howard Kaylan um ein Autogramm bittet. Erstaunlicherweise sind alle Popstars, die in „My Dinner With Jimi“ vorkommen, große Fans der Turtles und ihrer Musik…sowie natürlich der Stimme von Howard Kaylan. Das heißt: Alle – bis auf einen. John Lennon darf die Rolle des Spielverderbers und Miesepeters ausfüllen; er beleidigt den Rhythmusgitarristen „Tucko“ der Turtles, der daraufhin die Band verlässt und nie wieder professionell Musik macht. Dies ist einer der wenigen Momente im Film, in denen Kaylan einem Ereignis Platz lässt, das wirklich so stattgefunden haben könnte. Lennon war als miserabler Trinker bekannt, der schnell ausfallend wurde und im Vollsuff ein regelrechter Bastard sein konnte. Selbst sein Duktus ist recht gut getroffen, was man von den anderen beteiligten Rockstars nicht behaupten kann. Die Darstellung von Jimi Hendrix ist sogar eine üble Ansammlung von Manierismen, die gelegentlich ins Rassistische zu kippen droht. In der Szene, die das Abendessen mit Hendrix im Speakeasy schildert, beschmutzt Kaylan Hendrix gleich doppelt: Einmal mit seiner Kotzerei, zum anderen mit seinen Drehbuchdialogen – fast vierzig Jahre später. Das muss man erstmal schaffen. Congrats!

Manchmal tut es gut, wenn die vermeintlichen Götter und Legenden der Rockmusik von ihren Sockeln geholt werden und ein frischer Wind den Staub wegpustet, der sich über die Jahre angesammelt hat und zur Kruste zu erstarren droht. „My Dinner With Jimi“ ist aber eine hohle, narzisstische und widerlich primitive Selbstbeweihräucherung eines Mannes, der es anscheinend nicht verkraften konnte, einen Sommer lang das heiße Ding zu sein (immerhin verjagten die Turtles die Beatles mit „Penny Lane“ von Platz 1 der Charts) und später als Studiomusiker (u.a. für den geschmähten Zappa) sein Brot in der Anonymität verdienen zu müssen. Wäre da nicht die über jeden Zweifel erhabene Musik, „My Dinner With Jimi“ wären einfach nur die verkalkten Memoiren eines ziemlichen Idioten.--

Der geilste Tag (Florian David Fitz, 2016)Spätestens nach dem ersten Trailer hatte ich eine eins zu eins Kopie des wahrhaft scheußlichen „Knockin‘ on Heaven’s Door“ erwartet, wurde dann aber im Kino doch wieder etwas besänftigt. Der Humor wird freilich auch hier gerne mal mit der ganz groben Kelle gereicht, nur um in manch anderen Augenblicken durch Zurückhaltung und nicht vollkommen ausgetretene Gags zu überraschen. Der tragische Teil des Films ist ab und an sogar recht anrührend geraten und urplötzlich fiel mir dann ein, dass Matthias Schweighöfer mal ein guter Schauspieler war (und es hier auch wieder ist). Ordentlich.

--

We are all failures, at least the best of us are.Brotfabrik, 35mm:

Lots Weib von Egon Günther--

A Kiss in the Dreamhouse

AnonymInaktivRegistriert seit: 01.01.1970

Beiträge: 0

Eden und danach

(Regie: Alain Robbe-Grillet – Frankreich/Tschechoslowakei/Tunesien, 1970)Das Café Eden ist der Treffpunkt der jungen Pariser Bohème. Die jungen Hedonisten entfliehen dem tristen Alltag mit bizarren Rollenspielen, S&M-Ritualen und halluzinogenen Drogen. Eines Tages trifft ein Fremder ein und nimmt mit seinen grotesken Zaubertricks und sagenhaften Geschichten über Afrika die Jugendlichen – und vor allem die schöne Violette – für sich ein. Violette probiert ein geheimnisvolles Pulver: eine aufregende Reise nimmt ihren Anfang, die von schmutzigen Industrieanlagen über eine Jet-Set-Folterkammer bis in die Weiten der tunesischen Wüste führt.

Die weißen Räume und Flächen in den Filmen des „Nouveau roman“-Autors Alain Robbe-Grillet bieten, neben ihrer ästhetischen Wirkung, einen direkten Rückgriff auf das literarische Schaffen des Schriftstellers in den 1950er Jahren, welches, grob gesagt, auf eine subjektive Vergangenheit, die Erinnerung, verzichten möchte, um Geschichten von einer vermeintlich objektive Warte aus erzählen zu können, die nicht dem menschlichen Erinnern und somit grundsätzlich der Ungenauigkeit und dem Scheitern ausgesetzt ist. Die weiße Leinwand stellt hier nicht den Ausgangspunkt von Robbe-Grillet dar, den es nun mit Farben, Formen und Phantasie zu füllen gilt, sondern den Dreh- und Angelpunkt, an welchem sich die Geschichte (oder ein Sachverhalt) immer wieder einfinden muss, wenn Erinnerung konstruiert wird. Stete „tabula rasa“ im Angesicht des Fabulierwillens des menschlichen Geistes.

„Eden und danach“ war 1970 der erste Farbfilm, den Alain Robbe-Grillet mit Unterstützung einer sozialistischen Produktionsfirma in der Slowakei und in Tunesien drehte. Er hatte bei einem Besuch in dem nordafrikanischen Land festgestellt, dass es im südlichen Teil Tunesiens (und besonders auf der Insel Djerba) kaum bis keine Grüntöne gab, die Häuser waren per Dekret zu einem Anstrich in blau und weiß verdonnert und selbst die Palmen erhielten durch Sand, Wind und Wetter einen gräulichen Stich. Eine große Freude für Robbe-Grillet, der das Grün der Wälder auf der Leinwand missbilligt; ein Grund, warum sein Vorgängerfilm noch in schwarz-weiß gedreht werden musste.

Vielleicht ist es nur eine Abneigung gegenüber den dunklen Wäldern Europas und nicht direkt der Natur, so dass die wunderschönen Aufnahmen der Wüstenlandschaft der nordafrikanischen Mittelmeerküste nicht zu irritieren brauchen; in einer saftigen, aber klar geregelten Bildsprache, die sonst ausschließlich dem Artifiziellen verpflichtet ist.

In „Eden und danach“ füllt Robbe-Grillet seine Tableaux mit Rechtecken aus, die entweder der Architektur des Raums entspringen (wie im zweiten Teil des Films, der in einer farblich umgestalteten und stillgelegten sozialistischen Zuckerrübenfabrik über die Bühne geht) oder durch bewusste Anordnung und Aufteilung des Raums (wie zu Beginn, im studentischen Café Eden, welches durch Spiegel, Glasflächen und verschiebbare Wände einen eigentümlichen räumlichen Charakter entwickelt) entstehen. Sie sind jederzeit manipulierbar und in neuen Anordnungen denkbar, dabei aber hochgradig statisch.

Während er grüne Farbtöne fast pedantisch außen vor lässt, spielt das Rot und vor allem das Rot des Blutes, eine große Rolle. In den aseptischen Szenen und Bildkompositionen, die so penibel aufgeräumt sind, dass man sich fragt, ob Robbe-Grillet selbst über die Bewegung des Wüstensandes verfügen konnte, wenn er wollte, schreit das Blut von der Leinwand. Hier kommt auch Leben in den intellektuellen Aufbau des Films, der sich der Idee der Seriellen Musik verpflichtet fühlt. (Robbe-Grillet schnitt später für das französische Fernsehen eine neue Version von „L’éden et après“ (Originaltitel) unter dem Namen „N.a pris les dés“, in der ein Schauspieler die Reihenfolge der Sequenzen auswürfelt, ganz ähnlich wie in der aleatorischen Musik Angaben zum Einsatz des Orchesters gemacht werden können – ein reines Zufallsprodukt.)

Auch die sado-masochistischen Sex- und Gewaltphantasien, neben den bezaubernden Darstellern (sowohl männlich als auch weiblich), ermöglichen einen Zugangspunkt für den Zuschauer, der nichts vom theoretischen Aufbau des Films weiß. Im Gegensatz zu seiner ursprünglichen Idee, einen Film zu schaffen, der sich weigert auch nur irgendeine Geschichte zu erzählen, setzt Robbe-Grillet ein Voice-Over ein, das „Eden und danach“ als leicht versponnenen Abenteuerthriller goutierbar macht, welcher sich um ein mysteriöses Bild entwickelt. Die kräftigen Farben, die sorgfältige Komposition, die schönen Darsteller und der exotische Landstrich in Tunesien lassen ebenfalls ein weiteres Leinwandleben als drogenbeeinflusster Augenschmaus zu. Da ist der Einfall mit den Dopplungen nur noch ein weiteres Bonbon für das aufmerksame Publikum, auch wenn dies eine der Ideen war, die schon zu Beginn der Dreharbeiten feststanden, als Regisseur Robbe-Grillet bis auf die Darsteller und sein formales Exoskelett des Films, noch keine Ahnung hatte, wie „Eden und danach“ zum Schluss wirklich aussehen würde.

In seinem Anspruch einen Film zu schaffen, der keine Geschichte erzählt und nicht auf eine konstruierte Historie, eine Erinnerung der Protagonisten zurückgreift, ist Alain Robbe-Grillet vermutlich gescheitert. Zu unserem Glück, denn so ist „Eden und danach“ ein aufregendes Juwel des experimentellen Kinos der 60er und 70er Jahre, das in seinem strengen Aufbau und der Gewohnheit der durchgängigen Selbstreflexion, manchmal ein wenig den Werken der späten 1960er von Jean-Luc Godard ähnelt, wobei Robbe-Grillet jedoch glücklicherweise die Tür für das Halluzinatorische weit offen stehen lässt. „Wenn sie die Geschichte langweilt, dann sind sie herzlos. Ich, ich habe ein Herz.“--

1. „Ich seh, Ich seh“ (Veronika Franz, Severin Fiala) ****-****1/2

2. „Sicario“ (Denis Villeneuve) ****

„Spotlight“ (Tom McCarthy) ****3. „Clouds of Sils Maria“ (Olivier Assayas) ***1/2-****

„Steve Jobs“ (Danny Boyle) ***1/2-****4. „Auf kurze Distanz“ (Philipp Kadelbach) ***1/2

5. „Lost River“ (Ryan Gosling) ***-***1/2

„The Voices“ (Marjane Satrapi) ***-***1/26. „Boven is het stil – Oben ist es still“ (Nanouk Leopold) ***

„Elser“ (Oliver Hirschbiegel) ***

„Frank“ (Lenny Abrahamson) ***

„Irrational Man“ (Woody Allen) ***

„Ant-Man“ (Peyton Reed) ***7. „No Escape“ (John Erick Dowdle) **1/2-***

„Black Mass“ (Scott Cooper) **1/2-***

„En chance til – Zweite Chance“ (Susanne Bier) **1/2-***

„Als wir träumten“ (Andreas Dresen) **1/2-***

„Zoomania“ (Byron Howard, Rich Moore) **1/2-***8. „Spring“ (Justin Benson, Aaron Moorhead) **1/2

„Er ist wieder da“ (David Wnendt) **1/29. „Poltergeist 3D“ (Gil Kenan) **-**1/2

10. „Fantastic Four“ (Josh Trank) *

--

St. Pauli zwischen Nacht und Morgen (José Bénazéraf)

Wahnsinn! :liebe:

--

Im Gartenbaukino:

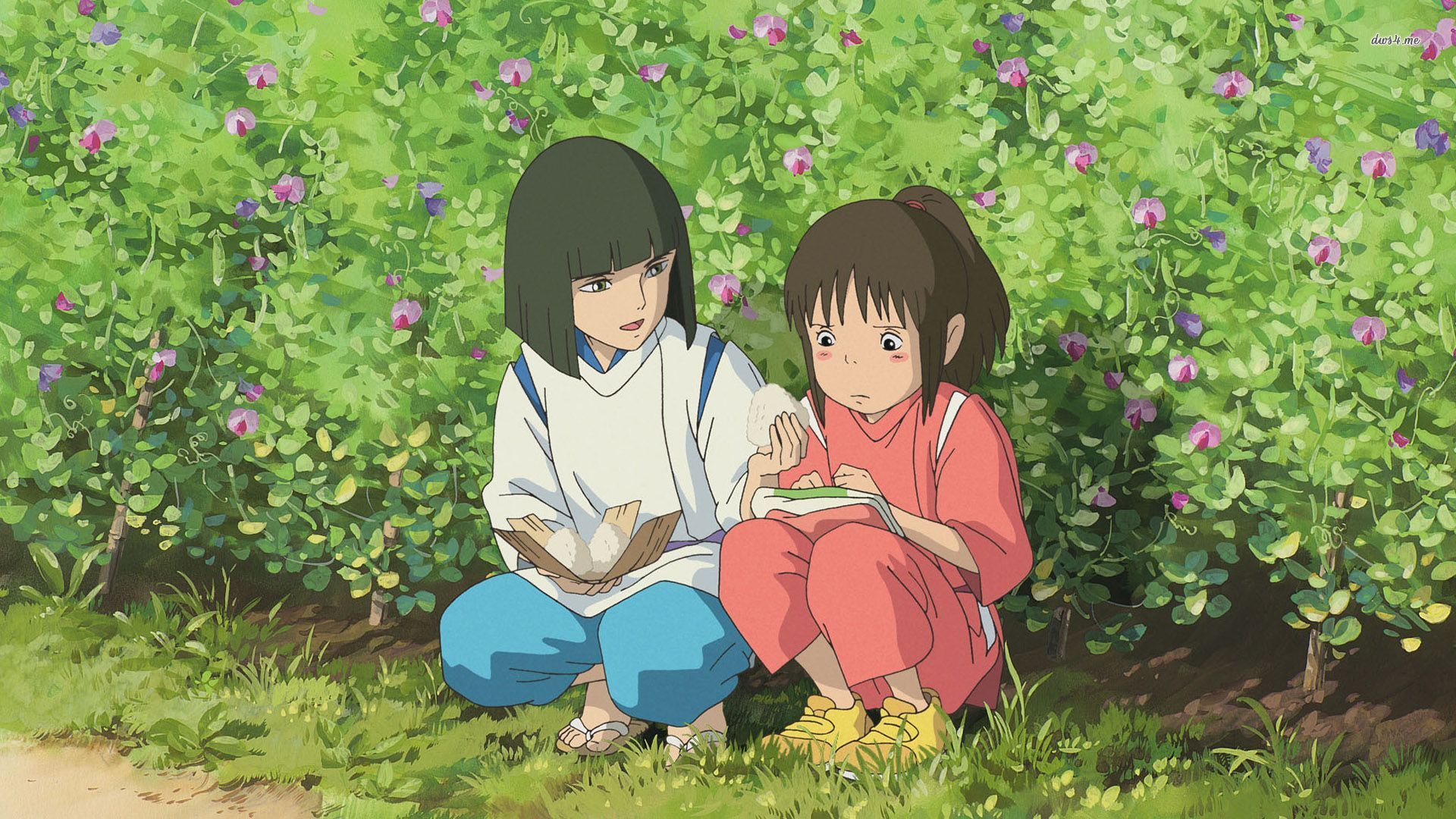

Sen to Chihiro no Kamikakushi (Hayao Miyazaki, 2001)

--

-

Du musst angemeldet sein, um auf dieses Thema antworten zu können.